□李美琪 文翔宇 文/图

连日来的晴好天气,让每天到四川省宜宾市翠屏区滨江路的“川红非遗馆”参观和品茶的客人多了起来。冬至刚过,笔者在这里看到来自外地的游客,围坐在一张长形桌四周,品茗川红,谈笑风生。

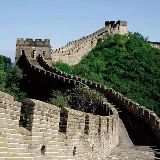

▲精装川红工夫茶

“川红非遗馆”于2015年8月开馆。其所在地王爷庙,建筑面积383平方米,建于清道光年间(1821—1850年)。古建筑浓厚的历史底蕴搭上“川红工夫”悠久的文化传承,勾起大众走进去体验的兴趣。

“嗯……好喝,好喝!”一名山东游客抿了几小口,不时闭上眼睛点头道。不远千里,第一次非遗馆参观,也是第一次喝上川红工夫茶的他,赞叹道,“汤色红亮,茶香馥郁,回味悠长……一定要给家人和朋友带点伴手礼回去。”

▲冲泡川红工夫茶

“经过几年的运营,‘川红非遗馆’成为中外游客来宜宾品茶、研讨茶文化的必经之地。”该馆负责人周进毫不犹豫地说,这里已经是宣传宜宾、宣传宜宾茶文化的网红新景点之一。

除了游客的赞叹,茶业专家学者更是给予她高度评价:香气高锐持久、滋味浓郁鲜醇、汤色红艳明亮、外形紧细秀丽、毫茸显露有尖锋。

▲新鲜出炉的川红工夫茶

她为何有此魔力,让众人为之倾倒,这得从她厚重的历史和文化说开来。

《华阳国志·巴志》记载“:其地东至鱼腹(今奉节),西至楚道(今宣宾),北接汉中,南及黔涪,上植五谷,牲具六畜、桑、蛋、麻、鱼、蜜、茶……皆纳贡之。”早在公元前1000多年,宜宾就有“园有芳藕香茗”和“贡茶”的记载,已有3000多年历史。

▲ 游客品茗川红工夫茶

宜宾的茶园土壤多为山地黄泥和紫色砂土,独特的水土培育出具有特色茶韵的茶品。“川红工夫”茶是清朝宣统年间产生的,当时叫“红散茶”。1952年起,当时国家外贸“中国茶叶进出口公司”在全国范围内选择中国有特色的工夫红茶作为与前苏联及周边社会主义国家换货贸易的商品。为便于区分,把四川宜宾生产的“红散茶”叫做“四川工夫红茶”,简称“川红工夫”。

“川红工夫”传统制作技艺由宜宾县(现叙州区)人雷玉详始创于清朝宣统年间,距今有100多年的历史。民国初年,第二代传人王文钞在宜宾市南岸投资创立了“宝兴茶厂”所生产的“红散茶”畅销全国各地。新中国成立后,政府在“宝兴茶厂”的基础上成立了以生产红茶为主的“四川省宜宾茶厂”,以雷成伦为代表的第三代、第四代传人杨宝琛使“川红工夫”名扬世界。

▲精制川红工夫茶

蜚声国际后,“川红工夫”畅销法国、英国、德国及罗马尼亚等地,其茶香的独特性一段时间成为世界红茶的味觉标志,1985年在葡萄牙首都里斯本荣获第24届世界食品博览金奖。“2013年《财富》全球论坛”首次在成都举行,宜宾川红茶业集团生产的“川红工夫”红茶荣登金榜,这是宜宾唯一代表“四川名片”的产品。

21世纪,以孙洪为代表的第五代传承人成立了“宜宾川红茶业集团有限公司”,使“川红工夫”传统技艺得到进一步传承和发扬光大。“川红工夫红茶”传统制作技艺在2014年6月获得四川省人民政府第四批四川省非物质文化遗产传统技艺项目名录。

▲ 标准化车间

“川红工夫”创制人,名叫郑金贵,从茶70年,荣获中国“觉农勋章”,改革开放40周年“四川茶业工作终身奖”。

郑金贵老人1949年进入重庆敦义农工学院茶叶专修科学习,从此,与茶结下了不解之缘,上学时学的是茶,工作后接触的是茶,认识的是茶友,平时候讨论的是茶叶,即使是退休了,仍三天两头跑茶园、跑市场,继续对茶潜心研究。

▲ 植被环绕的生产厂区

当有人问她,那么大年纪了,为什么还不停地为宜宾茶产业奔波?她笑着回答:“我学的是茶,干的是茶,一生以茶为乐,虽然退休了,但还是想尽我绵薄之力,为茶产业作一点贡献。”

可喜的是,2018年10月18日下午,宜宾市茶产业研究院揭牌仪式在宜宾学院临港校区举行,对于接下来加强茶叶科技成果宣传,促进科研院所与产茶市(区县)级企业的科技合作,加快推动科技成果转化,推进科技强茶、质量兴茶,提升川茶科技创新水平和核心竞争力具有很大的推进作用。

热门跟贴