高考前夕,莘莘学子们在最后的冲刺阶段,最喜欢做押宝题,希望上帝保佑,在高考中遇到原题。只不过,这样的希望非常渺茫,因为以现在的技术,高考中出现原题的概率太小了。那么,古代的科举考试会遇到原题吗?那是一种什么样的感觉?

一、老实人毕沅抓到原题,命运起飞

公元1730年,毕沅出生于江苏太仓,幼年丧父,由母亲养大。为报母恩,刻苦求学,23岁中举,27岁以举人身份入内阁,专职撰写诏令。不久,毕沅被选入军机处任“军机章京”,负责撰写诏令和“查核奏议”。 就是这个枯燥无比的“查核奏议”,让毕沅见到了“高考原题”。

所谓查核奏议,主要指阅读、检查、核对清朝官员给皇帝的奏章。这工作有个不好的地方,就是经常要值夜班。当时,毕沅只是个举人,他想升为进士,又参加了乾隆二十五年三月的会试且榜上有名。会试之后是殿试,殿武登科才有大出息,于是毕沅投入到紧张的复习之中。

可是毕沅经常要值夜班,四月二十六日的殿试,四月二十五日晚他还在值夜班。与毕沅一起值夜班的还有2人,诸重光和童凤,这两人也是才华横溢,也跟毕沅一样通过了会试,明天就要参加殿武。但2人比毕沅世故圆滑得多,他们拍了拍毕沅的肩膀,半开玩笑半认真地说:“兄弟,殿武重书法,你书法不好,没戏;但我们俩书法好,夺魁的希望很大。现在我们回家复习准备,余下的工作,就麻烦你代劳啦!”说完就走了。整个军机处就交给了毕沅。

毕沅虽心有不甘,却也无可奈何,只好静下心来,认真整理奏章。也是毕沅运气好,当晚,他看到了一本有关新疆屯田的奏章,是陕甘总督黄廷桂写的。毕沅认真研读,并作了记录。

次日,殿试在太和殿开考,主要内容是时务策。毕沅打开试卷一看,题目居然是关于新疆屯田的,要求以新疆屯田为主题写篇策论。毕沅一见,真是大喜过望,当下结合陕甘总督黄廷桂的主张,加入自己的思考,写出一篇佳作。

次日阅卷,考官以毕沅文章好但楷书不够好评为第4名。第四日,乾隆皇帝听卷,注意是听卷不是阅卷,因为听卷看不到字迹,乾隆将毕沅的卷子评为一甲第一名,也就是说,毕沅中了状元。

与毕沅一起参加殿试的诸重光和童凤二人也不赖,分别得了一甲第二名和二甲第六名。事后,毕沅得意地告诉诸重光和童凤他在值夜班时看到原题的事,绪、童二人惊讶得张大嘴巴,嗟叹不已……

之后,毕沅官运亨通,从翰林院编修一直做到河南巡抚、湖广总督、世袭轻车都尉,走上了人生巅峰。

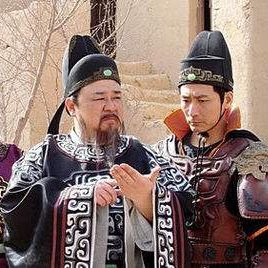

(毕尚书荣归图)

二、神童晏殊抓到原题,不屑一顾,要求换题

北宋文学家晏殊参加科举考试也遇到过原题,不过,他的情形与前面所说的毕沅大不相同。

晏殊是江西进贤人,从小被称为神童,七岁作文,文理通顺。13岁时,江南按抚张知白将晏殊推荐给朝廷,晏殊得到特别培养。次年,即公元1005年,北宋科举考试的会试结束,一千余名进士将参加最后一场考试——殿试,晏殊被允许参加这次殿试。

当时晏殊才14岁,乳臭未干,却与众多成年才子一同参加殿试,并且要写策论这种需要有点人生阅历的文章。但他毫不畏惧,最终,晏殊的答卷得到真宗皇帝的赞赏,赐同进士出身。

两天后,又要进行一场诗、赋、论的考试,晏殊上场,一看试卷,有些试题是他平时做过的,也就是说,他遇到原题了。按理,他应该欣喜若狂,然后一挥而就。可晏殊是谁?他的思想与常人不同,觉得遇到原题就显不出他的水平了,而且,这对其他考生来说也不公平,于是晏殊起身,奏请皇上说:“这些题目我曾经做过,请换用别的题目。”

当时的皇帝是宋真宗赵恒,赵恒是个爱才的皇帝,也是个非常重视科举考试的皇帝,曾亲自写下《劝学文》,以“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”之句劝年轻人读书。他给晏殊换了题目,考试结束后又专门看了晏殊的答卷,很是赏识,授予晏殊“秘书正字”之职,即在国家读书馆从事文字勘正工作。

后来晏殊官至宰相,权倾朝野,名气越来越大。不过我们最熟悉的,还是他那颇具灵气的诗句,如“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,又如“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”……

3、 科举考试遇原题,感觉当然好,但可遇不可求

总的来说,科举考试遇到原题是令人欣喜若狂的,感觉就像飞一样,毕竟十年寒窗苦读,一朝科场鏖战,有一、二个原题加持,成功的可能性会大很多。谁不希望呢?像宴殊遇原题要求换题的情况,可能千年有一回吧,可以忽略不计。

然而,不管是古代的科举考试,还是现在的高考,遇到原题都是“可遇不可求”的,毕沅和宴殊巧遇原题的遭遇少之又少。所以没有必要期待,也没有必要天天做押宝题。

要知道,古时科举考试的出题人与现在高考的出卷人都会多方调查,推陈出新,力求避免原题。即使出现一个至二个原题,对总分的影响也不会很大。因为现代高考与古代科举考试都是多场考试算总分,一二个小原题的分值对总分的影响并不会很大。不过,相比较而言,古代科举考试遇到原题的影响大一些,因为古代科举考试以大题为主,没有现代高考这么多的选择题等题型。

热门跟贴