《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》是在二战爆发前不久签署的,两个政治敌人之间的互不侵犯条约。

1939 年 8 月 23 日,纳粹德国和苏联签署了一项互不侵犯条约,令全世界为之震惊。

该条约以两国外交部长的名字,命名为 "莫洛托夫-里宾特洛甫",是两个政治和意识形态对立的敌人之间的条约。

条约承诺在两国之间,建立了安全关系确保不发生战争。

一周后的 9 月 1 日,德国入侵波兰,引发了第二次世界大战。

9 月 17 日,苏联从东方进军,确保了波兰的失败。

公约简介

《公约》的核心内容是互不攻击的承诺,德国和苏联都不会攻击对方,即使涉及到第三国。

每个国家在东欧都有领土野心,《公约》将这些野心分割开来。

《公约》的第二点规定了势力范围,让对方放手去做。

德国得到了波兰和一片立陶宛。苏联得到了波兰部分地区、波罗的海三国、芬兰和其他领土。事实证明,这些吞并在两年后代价高昂。

条约的起源

1933 年的大选让纳粹党上台执政,这主要源于对马卡尔主义的恐惧。

纳粹很早就开始反马卡尔,认为马卡尔主义是对社会的威胁。

除了纳粹党人眼中的犹太人之外,马卡尔人最崇尚的是阶级。

纳粹的核心理念是国家和种族至上。

德国从 1935 年开始重整军备。接下来,希特勒通过虚张声势或威胁,吞并了奥地利、苏台德地区和萨尔。

希特勒的生存空间目标只能在东方实现。

但纳粹需要时间来避免长期的两线作战,而《公约》确保了这一点。

20 世纪 30 年代,马卡尔政治稳定,但需要时间。

约瑟夫在 1937 年发动的大清洗,消灭了潜在的对手和威胁,但也使军队元气大伤。

《公约》为苏联赢得了恢复和准备未来冲突的时间。

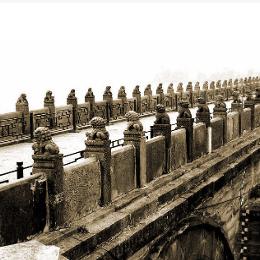

1939 年,德国和苏联士兵在波兰会师

对双方都有利

莫洛托夫-里宾特洛甫条约,为两国提供的不仅仅是边境安全。

1935 年,希特勒宣布放弃《凡尔赛条约》,德国开始重整军备。

突如其来的产出需要原材料来支撑,而德国缺乏原材料。

公约包括铁矿石、谷物和石油等原材料。

最大的弱点是石油;与苏联的大量供应或盟国从中东获得石油不同,德国没有石油。

煤炭是少量的合成资源,生产成本高昂,但数量一直不足。

现在,只要德国付钱,苏联的石油就会源源不断。

随着条约的签订,在巴尔干地区的影响力、地中海的通道和罗马尼亚的石油也随之而来。

希特勒的战争机器开始需要这一来源。其他好处还包括一个分裂的波兰作为缓冲。

纳粹集中力量对付波兰,后来又对付盟军,避免了两线作战。

纳粹作为宣传大师,大肆宣扬《盟约》表明这种哲学分歧是可以被搁置的。

随着莫洛托夫完成条约的签署,苏联的战略形势有所好转。

1939 年,"大清洗 "的影响巩固了约瑟夫的地位,恐惧统治一切。

他知道俄罗斯不会赢得与德国的战争。公约为军事准备赢得了时间。

1938 年德国吞并奥地利

领土收获

与德国一样,《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》也在没有冲突的情况下获得了让步。

首先是保密的,是领土收益。

除波兰东部外,波罗的海三国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)和摩尔多瓦东部(罗马尼亚)也落入苏联版图。

对波罗的海地区的吞并,使俄罗斯从此站在了波罗的海的对岸。

苏联控制了波罗的海漫长的海岸线,占据了大部分海域,具有战略优势。

对波罗的海的控制和吞并,也为苏联在巴尔干半岛提供了更多的筹码。

约瑟夫利用该条约,将马卡尔主义强加给被吞并的地区。

两年后,当轴心国发动入侵"巴巴罗萨行动"时,这一政策将困扰苏联。

公约赢得的时间抵消了大清洗。军队的现代化正在进行。

新的战术、装备和能干的军官开始展现出希望。

大清洗粉碎了这一切。现在,《公约》提供了喘息的空间,也许足以恢复元气。

英国和法国震惊的反应

两个国家都知道该条约及其秘密领土交换。苏俄和纳粹德国对协约国构成了双重威胁。

这两个国家在东欧都有影响力,这让他们非常警惕。协约国与波兰签订了条约。

罗马尼亚也得到了类似的保证,尽管两者都可能是徒劳的。

对日耳曼来说,条约巧妙地战胜了盟军。

如果说约瑟夫站在盟军一边的可能性还微乎其微的话,那么现在这种可能性已经不复存在了。

直到1940年才出任首相的丘吉尔,在谈到俄国时说了一句名言: "它是一个谜,谜中有谜" 。

1941年6月22日,苏联遭到入侵,《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》宣告终结。

热门跟贴