烂片难逃法网:《花千骨》电影版为何难逃票房和口碑双重滑铁卢?

在娱乐圈,有这样一句话:"好的作品自会流传,坏的作品终将被埋葬。"但对于《花千骨》电影版来说,这句话似乎并不适用。这部早就备受期待的改编作品,在票房和口碑两个关键指标上,都遭遇了惨烈的滑铁卢。

究其原因,其实并不难找到症结所在。首先是选角问题。影版的花千骨和白子画,与剧版中赵丽颖和霍建华饰演的经典形象相去甚远。陈都灵虽然长相清秀,却难以展现出花千骨那股独特的灵动和复杂感。至于白子画的饰演者,更是让观众大失所望。一个颜值平平、气质迥异的演员,硬是要演绎高冷仙风道骨的长留上仙,结果难免尴尬不堪,甚至让人觉得"孩子找奶喝"的荒谬感。

除了演员选择上的偏差,电影的道具设计也是一大硬伤。剧版中那精致漂亮的宫铃,在影版中竟然成了一个"大坨"。无论是挂在腰间还是揣在兜里,都让人觉得碍眼又不协调。电影的美术设计似乎也缺乏应有的文化底蕴和细节雕琢,让整个视觉体验大打折扣。

更让人难以接受的是,这部电影在营销策略上也犯了低级错误。提前大张旗鼓地炒作,反而适得其反,让观众对这部作品产生了审美疲劳。首日票房仅299万,后续票房也一路下跌,很快就被业内外贴上了"开年第一烂"的标签。

面对如此悲惨的结果,即便有赵丽颖和蒋欣等知名演员力挺,也无济于事。观众的眼光今非昔比,不再轻易被噱头和营销手段所迷惑。他们渴望的,是真正高质量的内容,能引发共鸣和感动。可惜,这部电影无论从角色塑造、视觉呈现,还是情感传达,都难以满足当下观众日益挑剔的审美需求。

就连导演也忍不住亲自出面道歉,可惜道歉也无法弥补作品的根本缺陷。这部电影似乎注定要成为一个"过街老鼠",难逃喷雨般的批评和冷遇。一部本应引发广泛讨论的改编作品,最终沦为业界笑柄,着实令人唏嘘不已。

明星加持也不灵?顶流拯救烂片的困境

在娱乐圈这片天地里,明星效应向来是一张王牌。不论是票房保证,还是舆论引爆,明星都能发挥出独特的魔力。但令人意外的是,即便有了赵丽颖和蒋欣这样的顶流加持,《花千骨》电影版依然难逃被骂为"开年第一烂"的命运。

这究竟是为什么呢?

首先,我们要明白,当下的观众早已不是十年前那些容易被明星噱头所迷惑的单纯群众。他们的眼光越来越雪亮,不再轻易被营销手段所蒙蔽。即便是有着"国民初恋"美誉的赵丽颖,在这部作品中也无法完全展现出她的魅力。

影版《花千骨》中的陈都灵,虽然长相秀丽,但却难以填补剧版中赵丽颖所塑造的那种独特灵性。她的演技显得生硬乏力,无法传达出花千骨这个角色的内在复杂性。观众期待的是一个能引起共鸣的人物,而不是简单的"好看"。

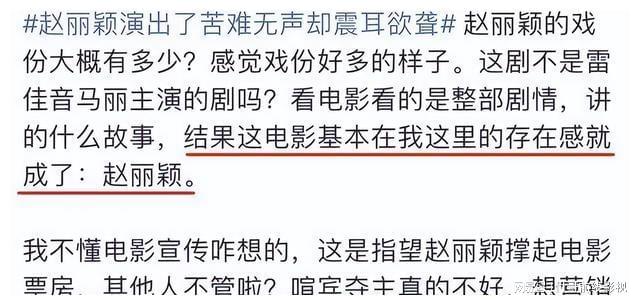

当然,赵丽颖自己也没有完全躲过这场口水战。她的力挺举动,不仅没有挽回影片的颓势,反而引发了一些不必要的争议。有人指责她"造词凹人设",无疑是对这位公众人物的一种贬低和羞辱。

不过,赵丽颖所受的这些争议,也折射出了当下观众审美的一些变化。他们不再满足于简单的明星效应,更看重作品本身的质量。一个优秀的明星,如果支持的作品欠缺内在的魅力,反而会遭到观众的狙击。

就连蒋欣这样的实力派演员,也没能阻止《花千骨》电影版的一蹶不振。她在社交媒体上直白地邀请粉丝去电影院"回顾"这部作品,但遗憾的是,这种"硬推"的方式并没有引起观众的共鸣。

有趣的是,蒋欣在剧版中饰演的"紫熏上仙"一角,其实也颇受好评。但相比之下,影版的"紫熏"显得有些生硬呆板,缺乏应有的魅力。观众显然更喜欢剧版中那个更为立体丰满的人物,而非影版中单薄乏味的呈现。

可见,即便有了顶级明星的力挺,也无法弥补作品本身的缺陷。观众们的眼光日渐挑剔,他们渴望的是能引发共鸣的优质内容,而不是简单的明星噱头。

这就不得不让人思考,在当下娱乐圈竞争愈发激烈的大环境下,明星加持是否还足以成为拯救烂片的法宝?毕竟,如果连观众心仪的赵丽颖都难以挽救这部作品,那对于其他明星而言,恐怕也是雪上加霜。

或许,未来的观众更看重的将是作品的质量和内容本身,而非简单的明星效应。这意味着,电影业需要重新审视自己的创作理念和方向,摒弃过度依赖明星的陋习,专注于提升作品的内在魅力。只有这样,才能真正满足当下观众日益挑剔的审美需求。

观众越来越挑剔:娱乐圈面临的观众期待转变

在娱乐圈这个永不停歇的舞台上,观众一直扮演着至关重要的角色。他们不仅是作品的消费者,更是行业发展的风向标。但令人惊讶的是,今时不同往日,观众们的审美期待已发生了质的变革。

《花千骨》电影版之所以惨遭滑铁卢,其中一大原因就在于,它无法满足当下观众日益挑剔的需求。过去,一个明星绑定的噱头,或许就足以让观众买单。但如今,仅凭借营销手段,很难再欺骗得了这些目光如炬的观众。

他们不再轻易被炒作所迷惑,而是更加注重作品本身的质量。对于《花千骨》这样的改编作品来说,如果无法传承原作的精髓,即使请来再多的顶流明星,也难逃被骂"烂片"的命运。

这种观众审美需求的变迁,无疑给娱乐圈的从业者们带来了不小的压力。过去,他们可以依赖各种营销手段来炒作一部作品,轻松获得不俗的票房成绩。但如今,这些老套路已不再管用,反而可能适得其反,引发观众的反感。

其实观众的反馈并非毫无道理。影版的选角、道具设计、视觉呈现等方方面面,都无法与剧版相比。赵丽颖在剧中所塑造的那个温婉灵动、复杂又矛盾的花千骨,在影版中彻底失去了灵性。就连白子画这个角色,也被演绎得毫无仙风道骨的感觉。

这无疑是对观众审美期待的全面背离。他们渴望看到一部内容丰富、视觉华美、情感动人的优质作品。可惜,《花千骨》电影版在这些关键指标上,都难以令人满意。

更让人震惊的是,即便有了赵丽颖、蒋欣这样的顶流加持,也无法挽救这部作品的颓势。观众眼中的"国民初恋"赵丽颖,在影版里竟难以展现出应有的魅力。而蒋欣的"硬推"行为,更是引发了一些不必要的争议。

可以说,如果连这样的顶级明星都无法拯救《花千骨》,那对于其他演员而言,想要凭借明星效应拖住一部烂片,恐怕也是遥不可及。

这场口碑和票房的双重滑铁卢,无疑是对整个娱乐圈一记沉重的警示。观众的审美期待已发生了根本性的转变,他们不再轻易被营销手段所欺骗,而是更加注重作品本身的内在魅力。

这种变革无疑给行业的从业者们带来了前所未有的挑战。过去那些依赖明星噱头、营销手段的老路,恐怕已经不再管用。今后,只有真正注重内容创作、满足观众审美需求的作品,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

烂片启示录:电影业如何满足观众新需求

看着《花千骨》电影版这个本该引发广泛讨论的作品,沦为业界笑柄,不免让人感慨万千。但也许,这场口碑和票房的双重滑铁卢,正预示着整个娱乐圈正面临一场深刻的变革。

对于从业者们来说,这无疑是一面沉重的警示镜。过去那些依赖明星噱头、炒作营销的套路,在当下已经不再管用。观众们的眼光变得越来越挑剔,他们不再轻易被蒙骗,而是更加注重作品本身的内在魅力。

那么,电影业究竟应该如何应对这一转变,才能真正满足新时代观众的审美期待呢?

首先,业内从业者必须彻底摒弃那种"赚钱第一"的投资心理。过去,他们总是喜欢追捧一些热门IP,并通过营销手段来炒作作品,试图快速赚取暴利。但现在看来,这种做法已经行不通了。

观众们已经不再满足于简单的IP附加值,他们更渴望看到内容本身的丰富性和质量。换句话说,一部作品如果缺乏应有的内在魅力,即便有再多的明星加持,也难逃被骂"烂片"的命运。

因此,从业者们必须转变思路,把注意力更多地集中在内容创作上。他们应该深入研究观众的审美需求,充分了解行业发展的新趋势,将目光放在如何提升作品的内在价值上。

只有这样,才能真正满足当下观众越来越挑剔的期待。

当然,这并不意味着就要完全放弃对明星的利用。毕竟,明星效应在娱乐圈一直发挥着不可或缺的作用。但关键在于,必须把明星作为内容传播的一部分,而非作品的全部。

换句话说,在选角方面,要更加注重演员是否真正契合角色,而不是简单地追捧那些最火的明星。就像《花千骨》电影版中的陈都灵,虽然长相清秀,但终究无法完全展现出花千骨这个角色的内在魅力。

同时,在营销推广上,也要摒弃那些过于夸张的炒作手段。观众们已经对这种做法产生了审美疲劳,他们更希望看到真实、内容丰富的作品。因此,从业者们必须学会用更深入的方式去吸引观众,而不是仅仅依靠噱头。

总的来说,要想在当下竞争激烈的电影市场中脱颖而出,单纯依赖明星效应或营销手段已经不够。电影业需要真正重视内容创作,注重满足观众日益挑剔的审美需求。只有这样,他们才能在这场变革中勇立潮头,引领行业的发展方向。

热门跟贴