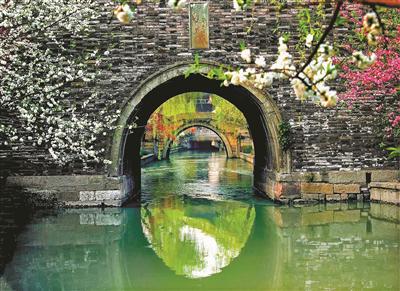

凤山水城门(资料图片)

早在南宋时期,民谣中就有凤山门一说,但现在遗留下来的凤山水城门始建于1359年,历经600多年风雨沧桑,如今它仍静默地横亘于中河—龙山河之上。

“它是杭州唯一现存的水上城门,如同一部历史教科书,一端紧密连接着大运河,一端深深关联着宋韵文化。”说这话的人,叫潘守卫,上城区文化和广电旅游体育局四级调研员,潜心研究南宋文化10多年,凤山水城门和周边这一带就是他研究古今宋韵文化传承与发展的重要观察点。

静水流深,见证城市变迁

沿着中山南路一直往南走,到了与万松岭路的交会处,就能看到横跨在中河上的凤山水城门。如今,城门两边都已经断头,用栅栏围了起来,只剩下了中间拱形的一段城墙。

初夏,昔日喧嚣熙攘的中河变得舒缓而平静,水面波光粼粼,河边绿树成荫,偶见三三两两的游客沿河观赏;倒是不远处中河高架的汽车川流不息,恍若投射着旧时载满货物的往来船只,沿中河络绎不绝地通过水城门的样子……

潘守卫闲来无事时爱来这附近静心散步。当年,他循着“正阳门外跑马儿”的民谣寻至凤山门,“南宋初建的杭州城,共设有13座旱门、5座水门。宋亡后部分城门逐渐荒废。元末,张士诚因盐起事,割据江浙,重筑杭州城垣,南城门向北缩进数里新建了凤山门,也被称为‘正阳门’,这是杭州所有城门中唯一正南朝向的城门。凤山门东侧修筑水门,也就被称为凤山水城门。”

这些年,潘守卫手持现代杭州地图,比对南宋京城图,跑遍了整个上城,用脚步丈量城市发展的变与不变,经年累月自成“百晓生”。

“临安是个水城。城内主干河道为盐桥运河,也就是现在的中河。钱塘江水‘自龙山河涌入凤山水门’,通过城内发达的水系出武林门水门,汇入京杭大运河。凤山水城门所在位置,恰好处于江南运河通往钱塘江的咽喉,是连接钱塘江与京杭大运河的重要通道。”他介绍道。

南宋时期,杭州成为都城,江南运河成为南宋政权的生命线,南北货物运输的繁忙让这里成为经济繁荣的象征。在那个时代,大运河不仅是一条交通运输大动脉,更是沟通南北文化、促进商贸交流的重要媒介。于是,随着时间的推移,凤山水城门及其所处的运河文化,逐渐与宋韵文化交织在一起。

2014年,凤山水城门作为运河遗存的水工设施随大运河一起列入“世界文化遗产名录”,也让更多人关注到了宋韵文化。

文化传承,融古韵绘新景

都说申遗成功是保护发展的新起点。10年后的今天,凤山水城门依旧。但沿大运河向两头行走,在“寻古”的同时,人们更禁不住想要“说今”。

潘守卫说,曾经城墙下的河两岸,破破烂烂的棚户一直延伸到六部桥,但如今上城区的运河沿线已保护的历史文化资源有60余处,以宋韵文化为核心,串联老城各时期历史文脉,延续老城街巷格局肌理:“运河文化和宋韵文化在这里交相辉映、相互交融,为这片热土的文化自信与创新发展提供了丰厚的滋养。”已连续多年参与策划宋韵文化节的他深知,文化传承从来不是复古,是结合当下社会生活不断丰富的古韵新貌。

据了解,从最初通过“共享日”的方式片断式地吸引市民感受南宋市井风貌、文人雅集,到探索更多元化的展示和体验方式,让宋韵更可触可感,融入人们生活肌理,近年来上城区一直以宋韵文化为核心,挖掘千年文脉,不断地深化和丰富其文化内涵。短短几年间,“一眼千年”的德寿宫在万众瞩目下“归来”;南宋文化节借文化搭台实现了文旅深度融合;而看似寻常的巷陌里,通过融入文化的“微改精提”,打造出有历史、有故事、有精神、有业态、有特色的“韵味百巷”;此外,中国财税博物馆、杭罗织造体验馆等首批“星级百馆”地图发布,更是成功打造了“没有围墙的博物馆”……

流水汤汤,千年不辍。大运河和宋韵文化始终流淌在寻常百姓的日子里,未来又会“流”向何处?两年前,一份《杭州大运河国家文化公园规划》在几经打磨后浮出水面。“山水群落、河岸双带、核心十园、特色百景”的公园规划结构里,作为参观游览和文化体验主体区的十大核心园尤其引人关注。其中皇城宋韵核心展示园,就定位于南宋运河黄金水道、南宋运河商贸文化的见证,代表了多元文化的融合典范,承载起宋韵文化、南宋市井文化、德寿宫皇城宫苑、中外多元文化交融展示的重要使命,新时代运河正在皇城根下续写新的华章。

运河地标:凤山水城门

在中国大运河遗产中,只有两处水城门入选了遗产点,其一是苏州的盘门,另一处是杭州凤山水城门。

作为昔日的水城门,凤山水城门不仅是龙山河的北端起点,还是扼守江南运河通往钱塘江的咽喉。

如今,穿越岁月、洗尽铅华的它,更是研究杭州城池与文化不断变迁、演进的重要坐标——运河成功申遗后的10年间,慕名而来的市民游客络绎不绝,文化研究者们更不在少数。对南宋古都的考证、德寿宫的复建、周边坊巷的改造,都吸引着人们来到这座古老的水城门前,感受流淌宋韵书写出的新繁华。

(来源:杭州市人民政府网站)

热门跟贴