学人简介:宋念申,清华大学人文与社会科学高等研究所、历史系教授。近期研究兴趣,包括区域及全球史视角下的中国近现代史、边疆与民族、东亚史、城市、历史地理等。

本文为学人Scholar志愿者魏思雨、陈恺琳、梁慧琳关于宋念申教授《发现东亚》《制造亚洲》两书的访谈。

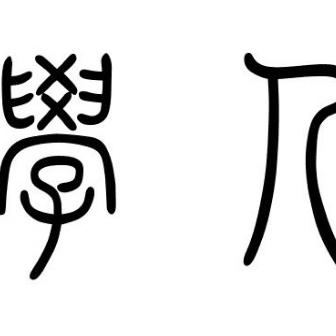

一、文化自信建立在成功的实践上,

而不是依靠塑造某种万世一系的神话

学人:正如“发现”“制造”这样解构意味非常浓的书名一样,您在著作中做了大量的对西方中心主义视角的“解构”,这种“解构”究竟想要导向怎样的“重构”?在“殖民/反殖民”的二元框架下,究竟怎样的理论、叙事算得上是“亚洲原理”?

宋念申:两本书都在反思所谓“西方中心主义”,我想提出的是,批评西方中心主义的目的不是要塑造一个“中国中心主义”。解构的对象不是“西方”而是“中心主义”。否则,如果仅仅以“中国”去替代“西方”,我们反而是强化了西方中心主义的逻辑。

同时,我也对简单套用后殖民理论有所质疑,原因就是它塑造了一种二元对立框架,使得后殖民也成为殖民逻辑的某种镜像。我觉得“亚洲原理”应该是去中心化,或者说是多中心的。只有正视以真正的多元、多样性为根本特质的普遍性,我们才有可能走出中心主义的逻辑。

学人:如果说“东亚”“日本”“韩国”甚至“中国”这样的概念看似内生,但实际都有很强的外来性的话,我们应该以什么态度去看待这个背后所谓“文化传统”的问题?这是很颠覆我们习惯认知的视角,从这个视角,我们该如何建立自信?

宋念申:所谓文化传统,其实大多是当代的塑造,都是为了应对当代焦虑而提炼发明出来的。这么说不是否认历史有延续性的一面,而是强调,历史是像江河一样流动的,在蜿蜒流淌的同时,也不断分流、或者纳入新的支流。在这个意义上说,改变是常态;吐故纳新、将外来因素内化也是常态。

真正的文化自信是建立在成功的实践上,而不是依靠塑造某种万世一系的神话。当然,实践也需要不断总结,那些被总结出来的有效经验,也是自信的重要来源。

图源网络

学人:孙歌老师曾提出一个观点,并非亚洲的每个区域和社会都需要亚洲这个概念,而亚洲内部的有些区域,却一直需要这个概念(如日本一直非常关注“亚洲”问题)。中国是否存在一个从“不需要亚洲”到“需要亚洲”的转变?这个转变背后的契机是什么?能够推进怎样的对话?

宋念申:我觉得中国也存在这个转变,比如20世纪上半叶,在遭受日本殖民侵略时,“亚洲”往往会让人联想起“大东亚共荣圈”这种带有强烈帝国主义色彩的话语。但当中国获得独立解放,并在冷战的格局中倡导第三世界的自主性,“亚非团结”(或者“亚非拉团结”)就成为反帝性的革命诉求。这个时候,亚洲代表了积极的价值。

这种转变背后,是中国在殖民国际体系中地位的转化,我们对亚洲的阐释,从被动变成了主动。可以看到,“亚洲”其实不是一种固定的概念或者实体,它的含义也在不断变化,在不同时代被赋予不同的政治想象。

学人:您在《发现东亚》一书中多次强调,亚洲不能也不需要统一为一个整体。亚洲应被视为一个空间、一个过程,而非一个符号。在“亚洲”这一概念承载的世界观和历史背景如此复杂的情况下,对其使用似乎应更加谨慎。您认为今后讨论作为一个整体的亚洲可能性在哪里?

宋念申:其实即使作为空间,亚洲也是有些勉强的。我的意思是,只要我们对世界的想象仍是以排他性的人种、族群、政治边界、文化、特定价值观或者意识形态为基本单位,那么亚洲就永远不会作为一个整体被讨论,因为其内部的跨边界性、其外延的模糊性,都超越了现代人惯常的定义方式。也就是说,亚洲只能在放弃这些明晰的边界、承认多元杂糅的前提下被言说。亚洲的整体性正在于她是复数形态的,而且处于不断接纳与改变的状态中。

《发现东亚》

作者: 宋念申

出版社: 新星出版社,2024-5

出品方: 新经典文化

强调亚洲的意义,就是强调我们要有新的认识论。我这样说,倒不是主张我们使用亚洲概念时要更加谨慎,而是亚洲恰好构成了生成新认识论的某种契机。其实所谓亚洲的多元和模糊性,并不是亚洲的特质,绝大多数人类社会都是如此,只不过我们今天以科学主义名义主导的论述,遮蔽了这种多元性。

学人:您在多部作品中提到,1919年对亚洲具有重要意义。2018年出版的《Making Borders in Modern East Asia:the Tumen River Demarcations, 1881-1919》也以1919年作为叙述的结束时间点。您能否详细阐述1919年为何在亚洲历史上具有重要性?

宋念申:我们中国人很好理解:1919年是五四运动发生的年份,是带有转折意义的年代。而把视野放大,我们可以发现中国的1919具有深刻的区域史和全球史背景。

巴黎和会上,日本人提出的废除人种差别的提案被否决,胡志明提出的谋求越南自治与平等的要求被无视。而此前被欧美主导的“国际社会”所抛弃的韩国,独立运动人士举行了声势浩大的“三一”爱国抗议运动。还有很多亚洲国家,受到威尔逊十四点和平原则和列宁关于民族自决权的论述的感召,都开始重新认识和理解自己与殖民体系之间的关系。1919年是19世纪形成的殖民主义世界体系在思想上和道义上深刻动摇的年份,被压迫者和压迫体系的关系开始改变了。在此之后,反抗与革命成为一种席卷了亚洲世界的潮流。

二、从非中原的视角看中国,

至少可对中国自身的多元性和杂糅性更加敏感

学人:在《制造亚洲》中,您细致解析了许多古地图,还有读者提出希望把书中古地图全部出版做一本高清大图集。寻找、搜集、整理如此宏富的视觉材料应该并非易事,其中有没有什么机缘?可否请您分享一些相关的有意思的事情?

宋念申:我第一次“亲密接触”古地图,是去美国威斯康星密尔沃基的地理学会图书馆访问——当时只是为了去查看一个小问题。结果在一周的时间里,我亲眼看到、亲手摸到了大量的古地图原件,这样的经历让人难忘。和许多科班出身的地图研究者不同,我是在几乎没有太多地图学史积累的情况下,被突然“扔”进一大堆珍贵的材料中,眼花缭乱。不过这种半路出家的摸索方式,倒是有种野蛮生长的自由,我纯粹是被一个个具体问题带着,去胡乱地看材料,然后再生成一套逻辑线索。这种学习的方式,坏处是毫不系统全面,好处是没有拘束、自主性很强。

《制造亚洲:一部地图上的历史》

作者: 宋念申

出版社: 广西师范大学出版社, 2024-5

出品方: 北京贝贝特

而且那次得到的经验是:看电子图像(哪怕是高清的)和看原作真的很不一样,地图带有很强的物质属性,这点不看原图不太容易体会。所以,我在课上也尽量展示原图或者高仿品,也是为了课堂效果,才去搜集整理这些材料。

学人:从诸如东北等“非中原”的边陲地区的视角我们看到了一种区别于中央宏大叙事的地理史观。以这种视角重新审视中国历史,会有怎样的变化?

宋念申:简单说,所谓边缘和中心都是相对的。转换视角,当然能够让我们更全面立体地认知审视的对象。从非中原的视角看中国,我们至少可对中国自身的多元性和杂糅性更加敏感,对那种把中国描述为单一族群、单一文化、单一信仰体系的论述保持警惕。

学人:您在书中提到“亚洲”概念实际来自于西方确立自身认同和地位的需要。有趣的是,海外的韩裔、日裔、华裔等群体更熟练使用“亚裔”这样一个更大的、包裹式的身份标签。“亚洲”这样的地理标签,对地区人们身份认同的影响似乎也有历史的流变,您怎么看这个问题?

宋念申:我倒不觉得海外的亚洲人群体更“熟练”地使用“亚裔”。也就是在以“亚裔”作为身份类别的国家(比如美国),他们才不得已接受“亚裔”这个分类标签。亚裔这个身份,从被发明的时候起,就不是地域性、而是种族性的,就好像“非洲裔”这个身份,其实和非洲也没必然联系,而是种族性的。这个身份的方便之处,是它的“政治正确性”,可以用来当遮羞布。

比如在特朗普当政时,媒体每天赤裸裸地反华,导致美国出现了多起攻击华人的恶性事件。但在报道这些事件时,主流媒体就用“仇恨亚裔罪行”来形容,似乎它们和反华宣传没有关系。因为“亚裔”是政治正确的,但“中国”只能属于政治不正确的一边。当然,这还只是一些有羞耻感的主流媒体。北美华人们似乎也只能躲在“亚裔”这个身份背后才能安全地表达委屈。

Asian Americans

学人:您曾提到,除了长期研究的宏观史,还计划撰写一部关注特定地区的微观史作品。在处理宏观史和微观史的方法上,您认为有哪些区别?这两者的意义又有何不同?

宋念申:除了题材本身和视角的区别外,没有方法论上的区别,意义也没什么不同。所有宏大叙事都要落实在基层,而所有微观叙事,背后都指向宏观认知。两者不是对立关系,而是相互补足的关系。

三、如果做研究只剩下内卷的痛苦,

那有点得不偿失

学人:从新闻记者到历史学者,您一直都不是一个在体制中按部就班的传统学院知识分子。但对于当下的青年学者,这种“自由”恐怕已成一种奢侈。您如何看待当下的学院体制?日益内卷的环境中青年学者和学术生产该何去何从?

宋念申:“不按部就班”是个好听的说法,事实是:我也想按部就班,但没有这个机会。但这有时候反倒不是件坏事。路径其实有很多种,笔直顺畅的未必最好,曲折迂回些的未必不好。

我“自由”吗?连续好几年未能找到常任轨(tenure-track)工作时,我可不这么觉得。我非常同情和理解年轻学者的处境,任何体制都有缺陷。我们选择一项事业,是因为对它有热情,从事这项工作能感到自己的生命力。如果做研究只剩下内卷的痛苦,而不能享受过程中的乐趣,那有点得不偿失。说到底,学术只是生活的一小部分,生活本身永远比学术更重要。

图源网络

所谓“坐十年冷板凳”的说法,其实是说我乐在其中,而不是强调必须无谓地吃苦。如果退出不是选项,那就保持最初的热情,先想办法存活下来。但一定不能忘了,存活是为了超越,做出自己能力范围内最好的作品,而不仅是完成体制规定的指标。

能怎么做呢?我个人觉得,要创造一个正向的环境。第一是已经“上岸”的学者要关爱、扶植、保护年轻学者,帮他们获得体制内的成功(也包括把宝贵的刊物版面多留给他们)。第二是年轻学者要找到自己的学术共同体,多交流(哪怕一起吐槽也好),这样不会觉得自己是一个人孤独地去面对所有的压力。

学人:最后想问宋老师,从东北走到亚洲之后,您研究旨趣的下一站将会在哪?能否给我们预告一下。

宋念申:我下一部作品是本英文专著,研究沈阳西塔社区将近400年的空间变迁,算是微观全球史作品。已经通过盲审并签约,修改顺利的话预计明年在美国出版。我也在写这本书的中文版,还没写完。希望中文版也能在差不多的时间问世吧。

暑期·日本游学路线精选:侦探文化、园林之美、信仰历史……

壮游俄罗斯(9.28-10.6)|在最美秋季,来一场文学艺术之旅

已成团·高加索(8.1-11)|免签!世遗与美酒,雪山与教堂,共赴清凉一夏

热门跟贴