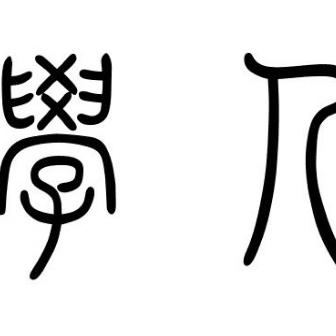

李子壮。邢仪素描

作者简介:李子壮,1969年延安插队,1973年蒲城当兵,1978年南京上学,1982年廊坊教书(转业前职称讲师、职级正团、军衔上校)。1993转业北京后到全国宣传干部培训中心任处长、副院长。2014年退休。

1969年1月13日,我到陕西延川插队,年满15岁已经23天。

这批上山下乡本来没有我们清华附中65级的事情,但是名额未满,工宣队就把家庭出身不好的65级的学生顶了上去。于是我被“光荣”了一把。

当时我在“可以教育好的子女”之列,是跟着初64级的孙立哲走的。但到了关庄(公社所在地),知青户重新“洗牌”,立哲不知什么原因,被他们班的女生给“放逐”了,说不愿意和他在一个队。立哲找到了初64(3)班的史铁生等,史铁生“见义勇为”,请立哲到他们庄去。这就把我“剩”下了。

当立哲把我叫出窑洞告知此事时,已是晚上九点,四周漆黑一片,麻油灯火点点,颇像鬼火。这种情况下,我人地两生,无知无靠,只能赖上立哲,表示绝不和他分开。于是立哲再找史铁生曹博等,他们很高兴地“收容”了我。从此,我享受了与史铁生同窑同炕的待遇。

1968年清华大学“大白楼”子弟在中山公园留影。最右前排孙立哲,后排是作者。都是“臭老九”子弟,从高一到初一

当时,也有家在清华的同学邀我,但因文革教训,我不愿意和清华的孩子“扎堆”,这很容易被人诬为×××小集团,打入另册。更何况我父亲这个“黑帮”还有一顶“臭老九”的帽子,比清华园诸位插友的父亲都更“黑”一点。

第二天,我们21位北京知青就在延川县关庄公社关家庄大队落户了,当地老百姓开始以为我们是“工作队”,后来认为也就是“过日子”,用当时报纸文件的语言来说,是参加(社会主义)革命,反修防修,而当时的我,则觉得很像是一场时间长短不定的“大串联”。

关家庄插队的男生。一排左二李子壮,二排左二史铁生

01

铁生画箱子二三事

铁生在绘画上颇有天才,曾得到清华附中美术老师的欣赏。但插队以后,虽然薄技在身,但无用武之地。1970年间他突然发现,丹青之技虽不能名动京城,但是足以在乡下糊口。起因就是他说乡下画匠画的结婚用的那一对箱柜实在是太蹩脚了。老乡用怀疑的口气“将”他一“军”:那你给画一对?!我包吃包抽(烟)还给对工分。

那时,我们正饿得心慌,馋得发痒,为了那香香的杂面条,干了!从第一次给会计王生荣画箱子开始,名声大震, 一发不可收。直到富农刘世发把他画的箱子挑到集上卖了, 驻队干部郝建找他谈话:老乡自用可以帮忙,但拿去卖,那就是资本主义倾向了。于是只好作罢——一个可能气死傅抱石和关山月的天才就此止步了。

到了2004年10月,我去中国延安干部学院挂职,谈到故地即将重游,铁生让我看看箱子还在不在。回庄一问,老乡很热情,提供了许多线索,也看了许多箱柜,均非铁生画的,因为没有时代感(箱子上没口号);但也不像乡下画匠画的,——回京查明,是“后插知青”曲光画的。

作者(右)与刘碧莲,刘家童养媳 全国三八红旗手。摄于2005年

2005年,刘世发儿媳妇(刘碧莲)提供了一个重要线索,有一对箱柜当年卖给了一位民办教师,这位教师现在住在永平。立即打电话请示铁生:多少钱成交?史铁生未置可否(我心里的底线是800元)。 等到我有空去拉箱柜的时候,碧莲告诉我,老汉同意,老婆不干了。我想,也许是要高价吧。做做工作涨涨价,还是可以通的。

见面以后,老汉给我讲了一个故事:当年,他正要结婚,缺的就是那一对箱柜。作为一个穷教师,心里想的是30块钱一对的“乡土箱柜” 但是,他一眼就看上了那一对不同凡响的箱子,刘世发也就开了一个不同凡俗的价格:60元!讨价还价之后,50元成交了。这位老师兴奋之余,请刘吃了一顿饭,烩菜(带肉片)和炒鸡蛋;刘也慷慨地便宜了2块钱。

出乎意料的是,那婆姨的态度没商量:你开到多少钱我都不卖(我已经涨到1200元)。陕北的风俗,结婚的这对家具穷死也不卖,卖了夫妻过不到头!

一旦涉及道德问题,只能电话请示。铁生否定了我的一些与时俱进的想法,说:那就给箱子照个相吧,君子不夺人所爱么!我照办。回京后,我展示了劳动成果,铁生、希米都表示了满意。

2010年,宜川知青王子冀去陕北,写什么老乡谈知青,这个愿望完成的不太好,但他见义勇为学雷锋,通过当地的何平(曾任公社革委会主任、县交通大队政委),1000元钱就把箱子搞定了。可是王子冀不管搬,只是打电话给我,说箱子放在何平处了。我于2011年3月17日到了延川,把箱子运往北京。但只运了一只箱子,因为另一只箱子被陈希米捐给成都的建川知青博物馆了。

铁生走了,运回北京的那只箱子上面画的是狮子,我在何平处的一只古碗上看到了那只狮子。中国不产狮子,中国的百兽之王是老虎,史铁生属虎,2011年1月4日60岁整。

作者和铁生

02

铁生与砍柴、“拆庙”

我们到延安,第一件头疼的事情是砍柴。记得我们第一次砍柴,五个大小伙子还不如人家一个12岁的娃娃砍得多(经烧),让婆姨娃娃嘲笑了一顿,很受伤。后来,曹博砍柴从崖上摔了一次,这便成了有重大安全隐患的劳作了。当然,知青有钱,可以烧煤,但引火非硬柴不可,就是说,要另辟蹊径了。

第一次实操是在发山(洪)水的第二天早晨。山水是头天下午下来的,老百姓都到河边捞柴火去了,我们起个大早,是为了看看有没有剩下的柴火。我们四条汉子(立哲是赤脚医生,一般不参加这种俗务)在河滩上发现一个大树根,上面还带着一米多的树干。大家觉得可捞着了,一边在说老乡傻,一边就赶快往树根上做记号。

我们正在讨论是把树根整个运回去,还是分解后再运回去的时候,三个老乡带着锯子过来了,说这个树根是昨日他们从洪水里弄上来的。一盆冰水灌顶,四人忿忿的和老乡理论:“你们的记号在哪里呢?”“不做记号谁证明是你们的?”……

老乡没遇到过这么讲道理的人,但又不忍把自己冒着生命危险捞的“浮财”拱手相让,后终于妥协:树根归我们,树干部分归他们。他们还帮我们把树根运到集体灶前面。这个树根盘根错节,得用小斧一点点砍,可费劲了。不过也维持了两个月呢。

就在树根即将告罄的时候,铁生就把目光投向了河对面的土地庙。那个庙经过文革洗礼,神像据说已经被打倒了。我和铁生到庙里一看,神像倒地,窗棱也已经十去七八,门则早已被卸走。

史铁生还有闲情研究泥塑是何方神圣,我则因失望而愤怒,把看得见的木头拾揽到一起,开始砸泥取木(本来我没有这种知识,是史铁生说“泥塑木雕”启发了我)“破腹剜心”,这时才知道神像的脊柱和心脏是木制的。但所获不多,就上到屋顶,去砍那棵长在屋顶上的树。但树湿极不好砍,砍了一个杈子就回家了。

后来,我又去了一回,本想全部消灭,但学艺不精,力所不逮,只能“伤根沥血”,不能一“次”抹杀。这两次倒行逆施,老乡张金银对我说:“你敢在神神脑上砍,你‘狗’的要脑疼呢!”

左起第三人为张金银,第一人为他婆姨

后来,史铁生把这件事写进小说,弄得不时有人来问我那个人是不是我,我非但当“仁”不让,而且还绝不忏悔。

2011年回庄,我还特意到那个庙去看了一下,原本想把铁生的像(邢仪画)放在那里,但那个庙已经破败不堪,于是作罢。只有那棵受过我伤害的树,在庙顶愈发壮大,载瘿衔瘤,拳曲臃肿,熊彪顾盼,郁郁葱葱。

拟放入庙里的铁生画像

03

铁生与牛、老汉、小说

铁生的喂牛生涯几乎就是他插队事业的全部。所以,他那篇“我的遥远的清平湾”可以在全国短篇小说评选中获奖。成为知青文学的经典。他从牛和老汉的身上,读了人性,读了历史,也读了自己。而小说中的主要情节和感悟,他在关家庄时就在日记中就进行了勾勒。我今天所能做的,就是拾遗补缺。

铁生面相不“善”且偏老,说话要措辞,故言讷语迟(不像我信口开河,说完就忘),不刮胡子,就会有点像关家庄男生里的“头”(老大),但体魄又远不如同班的“大块”赵志平,不太”镇”人。所以,在和其他群体可能发生肢体冲突的时候,他会是第一目标。

刚到村子时,村里第一大力之人薛国发,就曾经抱着他的后腰把他抡起,被我们喝止。薛讪讪地把他放下,嘟囔道:谁知道他是个“折腰”。从此,庄里老乡一般都管他叫“折腰”。为了“报复”,找回面子,我在“大块”赵志平来庄串门时,让他和薛放对。薛一看赵的体量就怵了,死活不肯摔跤,最后以掰腕子败北而结束。

薛国发被铁生写进小说,不过小说的一号主人公是薛家的那条忠心耿耿的黑狗。薛国发倒成了陪衬。2005年我在延川见过薛,他在县城扫大街,已经身弱心衰的老人。这个工作还是计生手术失误造成他不能行人事后,婆姨大闹县计生委为他“争”来的。我和铁生说后,俩人感叹不已。

左起第四人为王生荣,当年的会计,后来当过书记;左起第十人为薛国发婆姨

铁生在创作初期环境不是很宽松,常采取“影射”写法,写牲灵(动物)就是写人,说的是牲灵比人强。比如他在《清平湾》中写猴键牛和老键牛争第一把手的过程,那是相约圈后空场,反复角斗争夺;老霸主一战败北,即承认失败,让出位置,而不像世人那样贼心不死,纠缠不清,老企图复辟。

铁生1969年冬天回京,后来送父母和妹妹史岚下放到云南,所以,1970年回村就晚了些。大约比我们晚了十几天。在他回京期间,队里就找了一个老汉(王玉德)替他喂牛,反正冬天没活,喂得好不好也不要紧。不料,就在这个冬季,关家庄就闹“鬼”了!

事情是这样的:冬天是农民打窑洞的季节。庄里三个后生王世有、阎凤祥、李凤鸣给人打土窑,结果窑塌了,王世有和阎凤祥被压在里面亡了。李凤鸣因正在往窑外运土,得以幸免。阎凤祥和李凤鸣是亲兄弟,关家庄四小队的(铁生曹博和我都是四队的。女生有陈小敏、杨志、杨柳青、李玲、李伟)。

我们回村以后,村庄笼罩在一种恐怖的气氛中,先说是薛国发在“克桶”上看见阎凤祥了,继而许有才(王世有之兄)又说在他住的拐沟里看见弟弟的一个背影。一到晚上,无人敢出窑洞。

我们自然斥之为迷信,但老百姓可不这样认为,因为按陕北的风俗来说,壮年因事故死亡属于暴毙,是冤魂不散的,必然要寻仇带人。如果60岁之上老死病死,阳气已散,是白喜,魂魄是可以安住坟中的。

左起第三四人为李凤鸣夫妇。摄于2005年

就在史铁生回来前一天,顶替他喂牛的老汉也因病去世了,这位窑东弥留之际,高烧呓语,说:王世有和阎凤祥到饲养员的窑里来要水喝,临走阎说:咱们把这个老汉引上吧,王世有说:这老汉又没得罪你,引他做什么!于是,两人离窑而去。此后饲养员窑里就没人敢呆了。史铁生回来,不明就理,队里赶快让他顶岗上班。

俗话说,没有不透风的墙。同在一起喂牛的俩老汉,绘声绘色把这种种告诉了铁生,使他在晚上喂牛时平添了几分忐忑。真是怕什么就来什么,一天半夜无月(书中一句“马无夜草不肥”,铁生移到牛身上了,老乡是不干这种事的),铁生提着马灯去草棚揽草,马灯晃得幅度有多大,人的影子就有多诡异。

当他提心吊胆地把马灯挂在棚外(怕失火),俯下身去揽草之时,突然摸到了一条人腿!他后窜数步,大喝一声“谁?”大约那个声音太大且怪(他说,根本不像人叫的声音),前庄的狗顿时齐吠不已,只见草堆里爬出一个人来,铁生定睛一看,原来是一位到庄里要饭的大爷在此睡觉,当时就一脚踢去……

这件事,是我发现铁生第二天走路不太对劲时,他和我说的。最后他还总结道:看来人不能起恶念,我踢了他,不知怎么把脚崴了!

铁生把牛喂得不错,也有时间看书,挣的还是旱涝保收的工分,免去了日晒雨淋之苦。这使队干部认为知青喂牛是充分发挥知青作用的有效措施。所以,当1971年铁生探亲未归时,就让我顶替他喂牛。

铁生曾告诉我,关键在分料(黑豆)公平,两个老汉因怕对方坑自己,所以让知青(第三方)来分,这样可以保证公平。我拿到分料的升子就发现了问题,因为升子是一个梯状体,半升或四合(音“格”)就很难界定。问遍了最有学问的知青,包括陈小悦,没问出个所以然,后来还是在一本当时的数学手册上才找到了体积计算公式。但仍然无法确定这种底小口大的东西应该在多少厘米处标刻度。

看来好人做不成了,我就干脆给他们的料少分一点,给自己队的料多分一点,每到屯子见底的时候必定超支,害得两个老汉互相怀疑——就是不怀疑我“监守自盗”。冬天到江西鲤鱼洲向父亲请教这个“刻度难题”,父亲说:何必计算!只要把升子盛满水,置倒于另一容器,称其重,再取水其半,复倒回升子,在水平面处划一道,不就解决了?!

书生喂牛先翻书,当我知道了“草膘料劲水精神”的喂牛七字诀,就向大队领导建议,给牛料中加盐。领导为难地说,我们也知道加盐,但是大队没钱,要不然你先垫上,秋后还你?当时插队已经进入第三年,我当然不会再干这种“傻事”,因为还钱在陕北就如同放屁,根本不可能。(现在我更明白了,按正规会计规范,这笔钱根本没法下账,因为无此科目。)既然好人难做,后来我只给我们队的牛吃盐,而且那个盐是从知青灶上拿的。个人不亏。

铁生回庄以后,我把饲养员的岗位还给他,并详细介绍了在他离岗时所有公牛母牛的表现,还为他补充了从两个老汉嘴里被我套出的关家庄“知名人物”的事迹,后来大都被他写入小说里了。

布面油画《牛倌》。邢仪画

04

史铁生与分灶、

“扑克外交”及男女生关系

到关家庄的女生共11人,年龄最大的是同校高三的钟瑚,但因为她是跟着钟兴华才入庄的,所以和我一样,基本没有发言权。关家庄知青的主体是清华附中初64(3)班的,男5女8。史铁生就是这个班里年纪最大的。(后有人纠正,陈绳祖就比他大。但他外号叫“老太太”,姑且不算。)

由于知青多数人都患有时代病——只愿革命,不愿做饭(现在看来,实际上是很会吃,不会做),并且有一点“红卫兵病”——自以为是,善于以“大批评”开路来掩盖自己的弱点。所以,春节之后不到一个月,一场大闹后,男女生就分灶了。

分灶以后,男女生宛如路人,互不往来了。但也有例外,一是孙立哲,女生不可能不生病,自然要找他;二是姚元姚建,亲兄妹,当然该接触。表现最好的是钟兴华,和钟瑚不过话——原因是论辈分,钟兴华应该管钟瑚叫“姑姑”,这太“没面”了。

这场风波使知青“政治”上损失惨重,村上的二流子高田亮说:“这觉悟高,那觉悟高,吃不上的时候还不是一毬个样样!”

关家庄插队的女生

史铁生率先垂范,一脸严肃,一般不太说女生“坏”话。可是百密一疏——在樊玲当众晕倒后,史铁生在笔记本上写下了一段赞赏的文字,不幸被我们看见,而且被立哲朗诵。现在我只记得第一句是:她真坚强,……结果铁生大怒,18岁的男人朦胧的隐秘的爱恋被人当做笑料,实在是一件非常非常伤自尊的事情。

到了1970年从北京回村,男生盘点库内存粮,实在是吃不到秋收,后来就打起了合灶的主意。双方谈判的代表分别是孙立哲和陈小敏,其协议有四条,核心的一条就是请(雇)一个老乡给我们知青做饭,男生负责挑水,女生负责推磨。然后我们给老乡“过工分”。

之所以采取这种类似“地主老财”(老乡认为)的做法,是因为对于我们来说,把五谷杂粮变成可吃的饭菜,那实在是比考清华附中难多了!由于人心思合(灶),所以,一谈即合,达成协议。并且把这种“地主加共产主义”体制维持了5年,当新一轮知青1974年到村以后,为了限制立哲的“资产阶级法权”,他们又改成自己做饭了。

这是疤子婆姨,昔日知青灶雇的“厨师” 。摄于2005年

灶是合了,但男女生仍然非必须则不讲话。但是,不久后的一个“事件”,使男生对女生刮目相看。

春天的陕北是评返销粮的季节,公社要派驻队干部下村“蹲点”。那位干部不知哪根筋搭错了,煞有介事地问我的“本人成分”,我自然回答是“学生”,他启发我:“我爸爸成分是中农,我的成分也就是中农。”我纠正他说:“你爸的成分是你的家庭出身,你的成分应该是学生。”于是就开始辩论。他不悦,最后阴阴地问我:那你爸爸的成分是什么?我看过我父亲的履历,我爷爷是破落地主,父亲本人成分是学生,而届时父亲疑似“黑帮”,这两个“污点”都不能和他说,于是答道:“也是学生”。

他对其他男生也进行过询问,遭遇也差不多,所以在晚上社员大会上找碴大骂男知青。男生大都“底潮”,不好放对,而在他停顿之时,樊玲突然发飙,以高屋建瓴(我们是响应毛主席的号召……)之势,展“横扫千军”之风,把他骂了一顿,陈小敏等在樊玲停顿时也帮腔指责。只见那位老兄愣在那里,不敢吭声,老乡也不知如何是好。

在静默的瞬间,蜷在炕角的“老太太”(陈绳祖),突然冒出一句:刚才吵什么呢?姚元答道:骂咱们呢,你不知道?陈答:啊啊,我刚才睡着了。全场知青老乡爆发出一场大笑。后来老乡跟我说,“一家子到底是(向着)一家子!”翌日,这位老兄私下向男生倒了歉。

到了1971年,招工的招工,当兵的当兵,病退的病退,原有的21位男女只剩下一半,在村的知青也是各干各的——行医者三人,教书者三人,喂牛者一人,柴油机技工一人,女子基建队长一人,还有我这个无固定岗位自由分子一人。除立哲蒸蒸日上的医疗站外,其他地方都日渐凄凉。

一日,陈小敏突然问我:你们男生打扑克吗?今晚到我们窑里来打扑克。顿时我受宠若惊。当晚,我和铁生就去女生窑洞打扑克,对家是陈小敏和杨柳青(外号老头)。开了头,就迅速进入常态,升温很快。因为当时“乒乒外交”使中美关系解冻,我们也就把关家庄男女知青关系正常化命名为“扑克外交”。

樊玲和史铁生的关系,那时是我心中的一个谜。熟了以后,我问陈小敏:樊玲对史铁生印象如何?陈提供了一个情况:有一次男生唱着“二百首”走在庄里,铁生嗓子很好,自然是主唱,迎面遇到了女生,结果立即闭嘴,因为唱的是“黄歌”。但空气震动不以人的意志为转移,樊玲回窑后,“痛心疾首”地说:“史铁生学坏了。”这件事,后来我告诉了铁生。他沉吟不语。

当年知青男女之间的朦胧情愫,是很纯洁的,但一场文革,使他们古怪的行为方式很难为“80后”的新生代们理解。史铁生在《黄土地情歌》一文中把这次“遭遇”写了进去(他居然记了30年!),并在文中对少男少女的情窦初开做了可以流传后世的概括:“爱情是主流,反爱情的反动只是一股逆流。”

1970年代的清平湾

05

铁生在插队时的才艺展示

铁生的文章、书法、篆刻、丹青过去有文,不必再述。值得一提的的才艺是厨艺和象棋。

铁生大展厨艺的时候是1969年7、8月间,男生单独起伙期间。那时杀了自养的猪,杀得56斤肉。李金禄(26中高一)邀请关家河的男生来共吃猪肉。铁生主勺。他先是在厨房门框上贴上了红底黑隶的“御膳房”的横幅,然后炒了十二个诸如酱爆肉丁、鱼香肉丝这种上了北京饭馆当年菜谱的菜,真使大家刮目相看。

那天正值我从宁夏干校返庄,全体男生都说我长了一个千里鼻,气死狗。虽然当时缺少油水,但人均三斤猪肉还是吃不完的。第二天我当值,一闻酱爆肉丁已经酸了,其他剩菜也有了气味,但当时舍不得扔掉,就放了一大把红糖加上剩菜中的肉丝肉丁重炒了一遍,并命名为糖醋酱爆肉丁,大家吃了均称善。那时年轻,无一人闹肚子。

铁生坐上轮椅后,对厨艺仍有兴趣,有时我们去看他,他也要炒个菜,露一小手。和希米结婚后,这种事情就没有了。但是嘴极刁,常想吃老北京正宗的传统菜肴,给希米增加了不小的负担(乐趣?)。而在饭馆吃饭的时候,也常对菜肴进行评点,讲得头头是道——这也是我不和他发生争论的重要领域之一,因为我吃嘛嘛香,不知凉热好坏。是“咸香淡好吃,生饱糊化食”的信奉者。更重要的是技不如人,甘拜下风。

陕北插队时的牛倌史铁生

插队伊始,闲来无事,铁生喜欢下象棋。 棋艺高低,对手是谁,如今都记不清了。但使我迄今感慨颇深的是: 他最反对旁人支招,特别是给他支招。铁生自制棋盘的楚河汉界上,用漂亮的隶书写了一句俗语: “河边无青草,不用多嘴驴”。但是,积习难改,又非正式比赛,大家难免插足战局,表示一下“我也行”。

铁生虽然不悦,但不大点事,也犯不上翻脸抡菜刀。于是他不论所支之招是高招还是臭棋,不论是否符合他的本意或出自他心,一律拒绝。别人让他跳马,他非得出车,别人让他飞象,他非得拱卒。其结果,当然就会输棋。还落下一个“太轴”的评价。

现在想来,如果他不是如此不计成败的坚持,不是对别人强加给他的任何东西有着生理上的厌恶,他肯定不会今天的成就。

他的作品,每一句话都是自己的,(尤其《我与地坛》之后,行文风格最后确立,这个特点得以凸显。)所以他才能感动许多素不相识的人,文字才能如此干净。

06

前永康(友谊医院)二三事

铁生在关家庄二次病发时,孙立哲正开始“走红”,名震延安北京两地,成为知识青年上山下乡“大有作为”的典型,始入身不由己忙不由己言不由己的“榜样生涯”,所以,送铁生到延川县城是由我代劳的。回京后,铁生住在前永康胡同的40号。这是他奶奶的居所,他的全国获奖小说《奶奶的星星》就是以这条胡同为背景的。

回京以后,铁生病情反反复复,四处寻医问药,换一个医院换一个病名,但换名不换药,结果是每况愈下;奶奶年老体弱,心有余而力不足。百般无奈,史父只得放弃“五七路“,踏上返京程。放下身段,调换工作(从林业部的干部,“降”为北京小厂的职员),不问专业,只求安稳。史母是会计,工作离不开,只能在丽江和北京之间来回折腾。

唯一的收获,是妹妹史岚可以回京上学了——丽江林学院干校风景不错,但教学质量和北京比起来实在不好说……(至于为什么林学院搬到那里办学,是源于领袖的一句指示:“农业大学、林业大学办在城里不是见鬼吗!……”——北京农业大学新址比林学院还差,搬到了延安甘泉县的沟里,日照时间很短,哪里谈得上科学育种!)

史铁生与妹妹史岚

这个家庭,进入了历史上最困难最黑暗的时期。经济上捉襟见肘,精神上高度紧张,治疗康复希望不再……

铁生父母对他的身体心存愧疚,对他的精神毫无办法。铁生变得喜怒无常,在前永康,曾数次试图轻生。他的母亲和奶奶,都多次让我们劝劝他,一定要放弃轻生的念头,振作起来。史叔叔不善言辞,我们一去,他就避开。因为我们去了,铁生才有笑声。——他只能默默地撑着这个家,使儿子振作一点。这个漫长而寒冷的冬天,是我们这些同插同学嘻怒笑骂软硬兼施陪着铁生“熬”过来的。

铁生后来是这样概括这一段生活的:

回京后住医院治疗,历时一年半,前半年还想站起跑,后一年却想不如干脆躺下去死;然而医生护士煞费苦心百般拯救,各路朋友不离不弃爱护备至,自忖不当以死作答。1973年5月出院回家。

友谊医院的“百般拯救”不仅是身体的,(进去拄单拐,出院坐轮椅)更重要的是心灵的。铁生这时急需证明的问题是:我对家庭对他人对社会是否还有用?护士柏晓莉请他负责神经内科的黑板报,铁生发挥特长,在友谊医院拔了头筹。每次我去友谊医院,他都要我对版面设计和书法插图作出评价,内容则忽略不计。

后来他还带我去过他就业的那个街道小厂,他在那里画古代大美人及彩蛋,是该厂唯一的技术人员。他兴致勃勃地给我介绍箱子“做旧”工艺和蒙老外挣外汇的斐然成绩。那些街道大妈大嫂视他为厂里的“齐白石”,尽其所能,对他百般呵护。

冬季一过,我返回陕北,先接替女生当了民办“小教”。该年四月,也许看我这个“嘎小子”(刚下乡的时候,有个婆姨以为我是电影《小兵张嘎》的那个蒙古族演员,后来就叫开了)不太听话且不怕“惹人”,就“封”我为大队革委会副主任,主管文教卫生和计划生育。

18岁的我,在关家庄婆姨女子眼里,既不像老师,更不像领导,开会时唧唧喳喳,对我很不尊重。我为了树威,放话给她们:“别看我没结婚,得罪了我,我可不给你们开(结婚)介绍信!”两天后,就有个女子私下给我送了一把红枣……

也许是我这个“副主任”太“优秀”了,年底贫下中农推荐我参了军。也许是因为当村官是当副职,后来我的领导岗位竟一路副职,好像鲜有“扶正”的可能了。

我从1972年初到1976年四月回京探亲,四年中我和铁生未晤一面。全靠书信来往,写来写去,还是插队那个村,那些人,那点事,那点念想……

这些男生的妈妈们给铁生买了第一辆手摇轮椅

1976年再见到铁生时,他已经稳坐在插队同学从父母处“集资”买的轮椅上了。他的第一句话是:我的理想已经实现,我现在是个名副其实的“作(坐)家”了。——高位截瘫使他永远站不起来了。

能够自嘲,说明心结已开,心理“脱困”了。这一点1975年别人来信时已经告我:当时我曾托父亲回京去看看铁生,那次同去的范崇澄(清华大学文革前的研究生)和铁生交谈后感慨万千,专门给我一信,对铁生自强不息的精神大为赞赏,其中有一句话,我现在还记得:“亡命徒,何惧之有!”

而最能说明铁生骨子里那种精神的,是他自己在笔记写的一句话: 只有在江河湖海中行驶的那才是船,而停止码头的那个东西,我始终不知道它应该叫什么。

但经济上,铁生家里正处于最困难的时期。1975年铁生奶奶去世,母亲回京料理,向林学院申请到驻京办工作,以便照顾儿子,军代表却不同意,财务就按“六个月不上班停发工资”的规定执行了。 母亲停发工资,全家收入去其一半,每月也就七八十元,要维持四口之家的生活,还要支付铁生的治疗费,真是困难到极点了。

1976年时四个兜的军人还是很吃香的——在铁生母亲看来,我能提干,说明我父亲“没问题”了。她和我说:“林学院的老院长认识你父亲,是不是请你父亲说说话……”

她在和我说这番话时,是背着铁生的,因为铁生的极度自尊我们都知道。她当时的神情,现在想起此事,马上会浮现在脑海……

我父亲是没有这种能力的。当时“四·五”天安门事件刚刚满月,父亲面临着第三次被“批判”的可能。但我还是和父亲说了,父亲听后,说了一句:看来我的臭名还没传到林学院。

当1977年我再次探亲到铁生在雍和宫的“新居”时,看见史母的遗像,我无语。阿姨终年48岁。我迄今不知道她的姓名。

1980年,史铁生在家中

07

雍和宫大街26号男女情

史铁生在他第一部以《我的遥远的清平湾》为名的小说结集出版的时候,送给我们夫妇一本,他非常认真的在自己的相片下的留白处写下十个字:这不是纪念碑,是里程表。

这是宣言,他将排除万难,笔耕不辍,生命不息,战斗不止。小说集出版的时间是1985年。代后记题目是“几回回梦里回延安”。重读这个集子,我发现,史铁生已经把从1969—1984年他的心路和经历“合盘托出”了。

其中《我们的角落》一文,实际上演绎了铁生和洪××在雍和宫大街26号内爱恋到斩断情丝的全过程。只不过他把自己一分为三,写成了三个残疾人。这也许是《封神演义》启发了他——该书第77回就是“老子一气化三清”。这样,三个人的不同说词想法,实际上就是铁生那时的心理辨析反复,也是他对自己灵魂的拷问。而文章题目,也许取自当时名噪一时的小说《被爱情遗忘的角落》(后改为同名电影)。

爱情的萌芽阶段是前永康还是雍和宫,已经无从考证。但我是在雍和宫才认识洪的。现查明,洪是由同班不同庄的文荆江介绍(引入)相识的,引入动机不详。洪是一个非常单纯善良的女孩,是那种涉世不深,老愿意把别人想得特别好的那种小孩。

记得1982年暑假,在26号遇上洪,我说黄山如何好,她说武夷山如何好,还认真地争了起来。铁生笑了,说:你(指我)没去过武夷,你(指洪)没到过黄山,还想说服对方,可能吗?

史铁生在北京地坛

那时,许多知青是“希望(爱情)至上”主义者,而不像留城的同学那么“理性”(如果换成贬义词就叫势利)。因为知青根子不硬,可谓失势,收入菲薄,谁敢言利?只剩下情爱这点“先天之本”供知青在“广阔天地”里相濡以沫,在“很有必要”中共度时艰。当时我也是一个“希望至上”主义者,虽然觉得铁生和洪结合的可能性极其渺茫,但还是表示坚决支持,并且不分场合地对反对者进行了“谴责”。

也许我的语言有些“过激”,张铁良的母亲冷冷地给了我一句:我要是洪的母亲,我也会舍不得!这句话使我悟到像我这种家庭(弟兄三个),那时还“憨的咧”,完全不懂女孩子及其母亲想什么要什么的,而潜意识里,还寄希望于“落难公子后花园,私定终身中状元”的传统“传说”。

铁生和洪相知相恋的时候,铁生的脾气好了许多,尤其是洪在场的时候,铁生会笑得那么随和。而分手在即的那一段,心情就波动得可“危险”了。古人云:“阴阳离合而生杀”。 那几年,世界上两个最疼爱铁生付出最多的亲人相继离世,如果没有洪,铁生很可能会垮掉的。铁生之所以能写出《我与地坛》并成为他诸多作品的分水岭和里程碑,和洪相恋的经历起到了关键作用。

1989年,铁生和希米结婚。婚后的铁生为人越来越淡定、从容和宽宏,而思想理念则在形而上的道路上渐行渐远,变得深邃而空灵——因为那些难办的事情、激烈的语言,扰人心神的俗务,希米统统包办“代劳”了。而我们这些铁生的同学插友,对快人快语的陈希米,倒多少有些“敬畏”,因为她不像铁生那样顾“面子”。

试举一例:铁生透析后,希米因拒收64(3)班同学的善款(4000元)而被某女生称为“小辣椒”。铁生走后,这笔钱如何处理就成了问题。后来我出了个主意,让她在1月4日那天作为铁生生日贺仪送给希米,她连声称“善”。还到银行把钱换成新币。但到了现场,她就不敢送出(可见希米的威慑力)。后来,还是我采取请希米吃饭的方式把这4000元花掉了,就算是给铁生运箱子的费用。

史铁生与陈希米

其实我们这些“老人”都知道,只有陈希米,才是适合铁生的“那一个”。而我们这些“老人”,已经日薄西山,余晖散乱,只能侃侃大山,敲敲边鼓,跑跑龙套,忆忆当年。而能和铁生相知相伴走完全程,使铁生淡定从容,超凡脱俗的,惟希米一人!

这个被铁生戏称为“只有一条好腿”的家庭所弥漫的和合之气,引起很多来访者的羡慕和惊讶。从中国文化来看,可称作“失之东隅收之桑榆”;如果是西方人,也许会感叹“上帝是公平的”。但我觉得最恰当并最符合铁生习惯的,是《黄帝内经》中的八个字:“法于阴阳,和于术数。”

08

清华附和黄土地

铁生对人生和生命的诘问,他那些的思想,他那使人慢慢读才能觉悟的文字,第一个源头是文革时的清华附中。铁生在其《小传》中如是说:

1966年“文革”时,我在清华附中上初二,刚刚15岁。我是职员出身,所以我就站在保校领导这边了。我画了张漫画,一个人,一个耳朵大一个耳朵小,偏听偏信。是贴给外校来支援红卫兵的人看的。韩家鳌(清华附中支部书记兼副校长)把我叫到一边去,特别地鼓励了一番。

但我不解的是,为什么那么多和我站在一边的人,在一夜之间,马上就转到红卫兵那一边去了?怎么忽然就说校领导是修正主义的?工作组一进校,我就蒙了。

我的出身一般。父亲是林业部的职员,母亲是会计。如果再往上数,我爷爷是大地主,姥爷是国民党的涿州县党部书记,五几年镇反时枪毙了。我父母的婚姻是门当户对的包办婚姻,都是涿县的大地主。我当然有阴影,感到一种说不清的压力。

清华附中去延安插队的同学,是带着遇罗克的《出身论》和德热拉斯的《新阶级》下乡的。这是当时社会影响最大的两株“毒草”,是出身于“一般和以下”的大中学生不能宣于口,但会存于心的妙言名文。而下乡插队,则是他们脱离压抑(迫),证明自己,有所作为,实现理想的唯一机会。

在校参加文化革命,热情有余偏出身不足,故心存向往却终无作为,属“逍遥”的一派。逍遥之间读了些书,读了“鲜花”也读了“毒草”,自然也有小疾而不辞,自愿去革命圣地延安插队落户,究其缘由:三分虔诚,七分好奇。插队期间努力劳动,种了一年地,喂了两年牛,衣既不丰食且不足,与农民过一样的日子,这才看见一个全面的中国。

现在看起来,是黄土地上的插队生活,使他精神得到释放,才能得以发挥,使他活回自己,服务他人,使他又获得了精神力量。而1970年北京的环境,是摧残出身一般和一般以下的学生自信、自尊、自由、自强的“酱缸”。

即使在形而上的生命追寻中,黄土地已经给他刻下了深深的烙印——铁生的目光始终是投向被误解被亏待的那些平凡的生命,他的笔、他的爱只为这些人服务。而对那些活跃在官场、商场、情场的生命,他毫无兴趣,“连头也不转过去”。

学人往事|史岚:我和哥哥史铁生

热门跟贴