©️图源网络

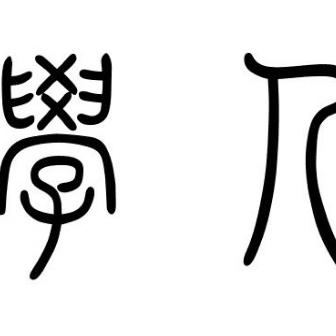

文|高文斌,耶鲁大学文艺复兴研究博士生

法国大革命军事领袖、法兰西第一帝国皇帝拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte,1769-1821)的一生与意大利有千丝万缕的联系。拿破仑的祖先是托斯卡纳小贵族,他的家乡科西嘉岛也曾经是意大利城邦热那亚共和国的领土。因此拿破仑的意大利语非常流利,对意大利也有特殊的感情。他在这里率领法国远征军连败奥地利,奠定了自己军事天才的名声,据说还将自由、平等、博爱、民族自决的革命理想带到了被封建主义和奥地利等外国侵略者压迫的意大利。在这个人尽皆知的经典叙事中,他是意大利的英雄与救星,是“意大利的儿子”。但事实上,拿破仑在意大利的行迹恰恰昭示出一个革命青年如何被权力一步步腐化,屠龙少年不幸变成了恶龙。惨淡的历史实相至今仍被玫瑰色的革命话语遮蔽,实在令人遗憾。

拿破仑在意大利虽然偶有德政(比如笔者就学的比萨高等师范学校就是他仿照巴黎高师而设,至今仍是意大利的最高学府),但更多是以革命之名行专制之实。这其中最讽刺的例子就是以“革命”和“法国”的名义强征意大利青年参与自己在全欧发动的战争。意大利大诗人莱奥帕尔迪 (Giacomo Leopardi,1798-1837)的长诗《献给意大利》(All’Italia)中就提到很多意大利青年被强征到俄罗斯,最终埋骨异乡。至于所谓的“破除教权”,则变成巧取豪夺天主教会价值连城的艺术品,将它们批量运回法国。

拿破仑在意大利施暴的史实俱在,本文不具引。笔者想讨论的是另一个经常被忽略、甚至被美化的问题,即拿破仑和他的嫡系如何在意大利大肆征用、兴建行宫,过上了比自己厌恶的贵族更加穷奢极欲的生活。拿破仑还将家人嫁接到意大利原有的贵族网络中,于是一个终极的讽刺出现了:当“革命者”拿破仑终于被欧洲的保守势力扑灭,他的家人却继承着封地与巨额财富,因为“波拿巴家族”已成功跻身于欧洲的贵族阶级。

拿破仑在意大利的行迹讲述着人类政治生活的古老主题:权力是最有效、最可怕的春药,它不仅能腐蚀最坚定的革命者,也能以审美化的姿态迷惑权力的受害者,让他们相信权力是优美的、正当的,是对被统治者的恩赐。仅在佛罗伦萨一处,拿破仑的帝王生活就留下了大量的物质遗存,被当地文化机构毕恭毕敬地汇编为一个专门网站(https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/napoleone-uffizi#0 ),上面关于拿皇的美术品有五十七件之多!面对这些巧夺天工的艺术杰作,普通游客当然会心生艳羡与崇敬之情,于是在拿破仑身败名裂两百年之后,他以鲜血和金钱编织出来的权力神话仍然在高效地发挥着粉饰暴政、败坏人心的作用。

接下来的文字将按照由北到南的顺序,逐一描述笔者在意大利亲见的拿破仑家族行宫与园林。笔者不否认这些宏伟的建筑和其中的艺术品有相当的文化价值,但我们绝不能因为艺术带来的感官愉悦就为权力唱赞歌。

米兰皇宫

(Palazzo Reale di Milano)

米兰市中心规模浩大的“王宫”(palazzo reale)最早是米兰地方政府的所在地,后来历经多手,在拿破仑挥师侵入意大利前是奥地利大公的宫殿。拿破仑占领米兰后先是建立了一个受法军统制的傀儡政权,非常政治正确地称作“奇萨尔皮纳共和国”(Repubblica Cisalpina),“公爵宫”(palazzo ducale)也依照“革命理想”改称“民族宫”(palazzo nazionale)。但随着拿破仑称帝,1805年他加冕为“意大利王”(Re d’Italia),任命自己的继子欧仁·德·博阿尔内(Eugène de Beauharnais,1781-1824)为米兰总督,驻节于这座宫殿。博阿尔内在庆祝继父加冕的宴席上大肆挥霍,其中登峰造极的杰作就是一套宴会长桌摆件。这座酒池肉林式的“丰碑”长十三米,宽八十公分,共有二百二十四个组件,材质是昂贵的彩色大理石和黄铜。摆件中女神、战车、石柱等形象分明把拿破仑比作西方历史上战功最煊赫的帝王,比如亚历山大和凯撒。

前脚还高呼为人民服务,后脚就住进敌人的宫殿,这个起义军进城的故事对国人毫不陌生。尽管法国大革命的意识形态更加精密,远非李自成、洪秀全之流的话术可比,但权力逻辑的无耻却是放之四海而皆准的,拿破仑号称要终结封建权力的新型意识形态不过更具欺骗性而已。

庆祝拿破仑加冕为“意大利王”的宴席上用到的长桌摆件。图片来自网络。

热那亚王宫

(Palazzo Reale di Genoa)

热那亚所谓的“王宫”是热那亚共和国时代的贵族宫殿,意大利王国统一后又变成了萨伏依王朝(Casa Savoia)在热那亚的行宫,故名“王宫”。在拿破仑时代,这座宫殿的主人是意大利政治家杰洛拉姆·路易吉·杜拉佐(Girolamo Luigi Durazzo,1739-1809)。此君先是在拿破仑扶植的傀儡政权利古里亚共和国(Repubblica Ligure)中担任要职,后来随着这个“共和国”被法兰西帝国正式兼并,杜拉佐就顺势成为了帝国参议员。在这座宫殿中下榻的不仅有拿破仑本人,还有拿破仑的妹妹卡罗琳·波拿巴(Caroline Bonaparte,1782-1839)和妹夫、著名军事家若阿尚·缪拉(Joachim Murat,1767-1815)。在拿破仑称帝之后,缪拉也晋爵为那不勒斯王,成为意大利南部的统治者,直到1815年被保守派联军推翻、枪毙。至于曾经的共和理想,当然早就烟消云散了。

热那亚王宫中金碧辉煌的镜厅(galleria degli specchi)。图片来自网络。

佛罗伦萨碧提宫

(Palazzo Pitti)

佛罗伦萨的碧提宫和宫殿后面规模浩大的波波里花园(Giardino di Boboli)是该城最著名的景点之一。在拿破仑时代,这座宫殿是“皇帝”在佛罗伦萨的行宫。登上权力顶峰的拿破仑其穷奢极侈已达到滑稽的程度,而在碧提宫尤其触目惊心的是权力如何发展为男性当权者的性想象:“皇帝”在碧提宫的浴室门口竟然摆放了两个丰满的大理石裸女!在权力这剂春药的催情作用下,昔日的革命领袖已经异化为一个性心理变态的自大狂。

碧提宫中的拿破仑浴室,门口两侧各有一个大理石裸女。作者摄。

碧提宫历经多手,统治过这座宫殿的贵族无论是法国人、奥地利人还是意大利人,都在病态的性幻想中把自己设想成柳下惠式的正人君子。这才是权力这剂春药的终极妙用:权力者在极度自恋中把权力带来的性资源误认作自己对异性的性吸引力,沾沾自喜地作出坐怀不乱的姿态。比如在巨幅天顶画中幻想自己(右下方张开双臂做无奈状的裸体男性,是一名美第奇家族的王子)在女武神雅典娜的指引下逃离维纳斯代表的温柔乡,超升到男性美德(由手持桂冠的小天使和旁边的赫拉克勒斯代表)的天堂(笔者摄):

再比如把自己想象成古希腊大英雄赫拉克勒斯(Hercules,画中裸体持大棒者),已经被一个丰满的裸女紧紧抱住,却决绝地作出拒绝的姿势(笔者摄):

上面这幅将男性权力者的性幻想夸张到极致的可笑作品还可以引出另一段关于权力的黑色幽默。这幅油画的赞助者托斯卡纳大公费迪南三世(1769-1824)在拿破仑倒台后成功复辟,志得意满地要求新古典主义画家彼得罗·本维努提(Pietro Benvenuti,1769-1844)将自己画成坐怀不乱的大力神,而这位本维努提不久之前还是拿破仑家族的御用画家。今天陈列在碧提宫的另一幅巨幅油画就是此君讴歌拿皇的“杰作”:画面右上方金光闪烁的拿破仑正在享受耶拿之战(Battle of Jena)获胜所带来的荣耀,左下角的暗影里一群败军之将则在举臂输诚。美术史正统叙事中往往将“大师”的“名作”抽象为某种崇高精神的代表,但我们只要洞悉“艺术”背后成王败寇的权力运作,就会发现“大师”出卖技艺往往和妓女出卖肉体没有任何区别,这个血腥肮脏的过程中难有崇高可言。

拿破仑在耶拿之战后接受敌军将领投降。图片来自网络。

玛利亚别墅

(Villa Marlia)

拿破仑称帝后为她的妹妹艾丽萨·波拿巴(Elisa Bonaparte,夫姓Baciocchi,1777-1820)量身定制了一个位于意大利托斯卡纳的袖珍政权:卢卡和皮翁比诺公国(Principato di Lucca e Piombino)。这位女主买下了卢卡郊外的几处贵族园林,将它们合并为“玛利亚别墅”(Villa Marlia)。艾丽萨不仅个人生活非常奢靡,在园艺上更是一掷千金,比如从伦敦引进了原产北美洲的荷花玉兰(学名Magnolia grandiflora)。只要将这种巨型玉兰的高度与一名普通游客的身高进行对比,就不难想见当年艾丽萨在园艺上花费了多少金钱。除了玉兰,艾丽萨还是日本山茶花(camellia japonica)的爱好者,从1808年开始就在园中种植山茶。为了纪念她对山茶文化的突出贡献,意大利人以她的名字(Princesse Baciocchi)命名了一种红山茶,这种“芭奇欧公主”在世界山茶属植物品种注册中心的编号是ICR-15486。

玛利亚别墅历经多手,直到几年前才被一个北欧财团买断,正式脱离贵族世家的控制。别墅曾经的主人中就包括安娜··来蒂缇雅·佩奇(Anna Laetitia Pecci,1885-1971),是教皇良十三世(Leo XIII)的侄孙女。法文中将大革命前法国的政治体制称作ancien regime,意即权力不断在极小圈子中周转的“古老体制”;普通人不仅无缘分享权力,还被要求讴歌权力、心甘情愿地匍匐在各式各样的圣君、教皇脚下。拿破仑曾被视作打破ancien regime的救星,但他的家族却最终被异化、吸纳到这个体制中。

玛利亚别墅中艾丽萨·波拿巴的卧室。作者摄。

玛利亚别墅中的荷花玉兰,最早由艾丽萨·波拿巴引进。作者摄。

风景如画的玛利亚别墅。作者摄。

常青的波拿巴家族

在拿破仑政权被欧洲保守势力扑灭后,拿破仑的一些家人仍然保持着贵族的头衔,在意大利过着纸醉金迷的生活。保守势力并未试图将波拿巴家族赶尽杀绝,而是将其中的一些人拉入了贵族阶级。比如拿破仑的另一个妹妹波丽娜·波拿巴(Pauline Bonaparte,1780-1825)就嫁入了意大利最著名的贵族世家博尔盖塞家族(Borghese),在兄长倒台后安然无恙地生活在罗马。与波丽娜一起生活在罗马的还有拿破仑的母亲来缇兹娅皇太后(Letizia Bonaparte,1749-1836)。后者在罗马买下了一座贵族宫殿终老,这就是如今依然对游客开放的“波拿巴宫”(palazzo bonaparte)。据说皇太后在1818年为购买这座宫殿花费了两万七千金币(piastra d’oro),在当年约折合十三万法郎。笔者查不到关于这笔钱的准确价值信息,但是1831年法国小农的年收入大约是二百八十法郎,一个高级公务员的年收入也只有一千法郎。如此对比,就可以看出虽然拿破仑早被流放到千里之外的圣赫勒拿岛,但他“失势”的母亲依然锦衣玉食。

罗马“波拿巴宫”入口。图片来自网络。

在这座“波拿巴宫”的入口处有一尊高达3.45米的雕塑,将拿破仑刻画成一手执戈、一手持球(象征着他统治全球)的战神玛尔斯(Mars)。经好友江松霖指出,我才意识到这尊雕塑是意大利新古典主义美术大师安东尼奥·卡诺瓦(Antonio Canova,1757-1822)的名作“修和战神拿破仑”(Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore)的复制品。松霖同时指出,其貌不扬的拿破仑身高不过1.68米,却被卡诺瓦塑造成充满阳刚魅力的裸体巨人,如果考虑到这尊雕像最初的欣赏者中竟包括拿破仑的母亲与妹妹,则不能不视作权力春药催动下的性欲错乱。卡诺瓦参与的拿破仑家族性倒错的例子不止于此。在罗马著名的博尔盖赛美术博物馆(Galleria Borghese)有一尊举世闻名的裸女像,竟然是波丽娜·波拿巴的丈夫、意大利大贵族卡米洛·博尔盖赛(Camillo Borghese,1775-1832)为了庆祝自己大婚而让卡诺瓦以他的妻子为原型雕刻的!在新婚之际斥重金为妻子塑造裸体石雕、恬不知耻地公开炫耀,这种匪夷所思的露阴癖却成就了一件意大利美术的杰作,而纵观西方美术史,类似的、由变态腐化的权力成就的“杰作”尚不知凡几。

“波拿巴宫”中美化拿破仑的巨型雕塑。作者摄。

博尔盖塞美术馆中波丽娜·拿破仑的裸体像。图片来自网络。

比罗马的波拿巴宫更加极端、更加可笑的是前文提到的那位那不勒斯王妃卡罗琳·波拿巴于1830年代在佛罗伦萨购入的一座宫殿,如今已经变成了当地著名的五星级豪华会所威斯汀埃克塞尔西奥酒店(Hotel Westin Excelsior)。当年的卡罗琳早已是流亡多国的丧家之犬,却依然能在贵族朋友的帮助下入住这样一座顶级豪宅。在笔者翻阅的资料中找不到卡罗琳究竟为这座宫殿花了多少钱、这些钱又是从何而来。按照笔者对意大利贵族政治的了解,很可能当年这笔交易就是无法见光的暗箱操作,一手史料早已经过篡改、遮蔽,甚至已经不存在了。优秀的史学工作者应该立志透过档案恢复权钱勾兑的真相,而不是像现在这样对一个末路王妃进行梨花带雨的浪漫描述,仿佛只有她遭受的流亡才是真正的苦难,而那些被剥削、压榨以供给她豪奢生活的平民却不值得被纪录、被同情。

威斯汀埃克塞尔西奥酒店外景。图片来自网络。

拿破仑的弟弟吕西安·波拿巴(Lucien Bonaparte 1775-1840)在拿破仑倒台后虽然短暂受挫,但后来接受了教宗良十二世(Leon XII)的册封成为穆斯纳诺大公(Prince of Musignano),得以在南意大利优游终老。吕西安学养优长,热爱考古学,对古希腊花瓶的挖掘和研究做出了重要贡献。即使对吕西安这种确实对人类文明作出过贡献的贵族,我们也应该保持基本的道德拷问能力:如果他不是拿破仑的弟弟,怎么可能有这种优游林泉的奢侈?那些被他的皇兄以革命名义驱赶如犬羊的意大利好男儿,在埋骨异乡的时候也埋葬了多少普通人的梦想?

结语

虽然拿破仑被认作法国大革命的继承者,因而在很多人心目中是自由、民主与现代性的象征,但我们只要略微考索他获得绝对权力后的作为,就会发现这不过是又一个心口不一、沉迷于权力的暴君。但与一般暴君不同,拿破仑毕竟曾经信仰过那个“四海之内皆兄弟”的革命理想。他掌握权力后立刻将“帝国”的疆域视作皇家禁脔,在功臣贵戚间大肆瓜分,而这个新的军功集团生活之奢靡腐败,丝毫不亚于所谓的“反动势力”。在他们终于被“反动势力”扑灭后,这些狡兔三窟的权力者不过被迫离开了法国的权力中心,将以艺术和高生活品质闻名的意大利继续当成自己的游乐场、养老院,而对他们伸出援手的正是当年的“反动势力”!

围绕着拿破仑形成的浪漫化想象严重违背历史真实,其中有相当成分可能来自于人性中根深蒂固的权力崇拜甚至阳具崇拜:只要某人获得了足够强的权力、足够大的名声,就总有无数被权力残害的普通人甘愿为围绕着权力者形成的玫瑰色叙事“续命”甚至添砖加瓦。而在这出历史尺度的斯德哥尔摩综合症闹剧中,一向崇拜权力的知识分子扮演了非常不光彩的角色。比如红遍全球的意大利电影《绝美之城》(La grande bellezza)和《豹》(Il gattopardo)就对意大利腐朽的贵族阶层进行了充满同情的描述,其高超的艺术成就和扭曲的三观构成了怪异的孪生关系。在贵族眼中,他们无可奈何花落去的衰败和因为不事生产、无所事事而产生的空虚当然是绝佳的审美题材;但可悲的是普通人也往往“入戏太深”而产生错位的同情—毕竟权力的春药对被强奸者也能发生深刻的作用。

《豹》中著名的贵族舞会场面。图片来自网络。

拿破仑以解放者的姿态横扫意大利,但他留给这片土地的却是战争、苛税和至今流毒未散的拿破仑神话。在意大利这个“审美至上”的国度,拿破仑家族以民脂民膏堆积起来的宫殿园林在“文明遗产”的名义下得到保护与推广,继续吸引着世界各地的游客。经过温情脉脉的审美包装,剧毒的权力变成了所谓的“艺术”,这个故事的加强版在罗马的梵蒂冈获得了最高体现:号称行公义、好怜悯的宗教和自称“众仆之仆”(servus servorum)的教宗兴建了人类历史上最豪奢的教堂与宫殿!据说拿破仑在被教宗加冕时一把抓过皇冠,自己戴在了头上。这个惊世骇俗之举说明这位法国革命的儿子看穿了天主教廷的权力把戏:只有权力才能被加冕,堂皇的道统叙事不过是权力的遮羞布,却总能感动那些善良的老百姓,让他们为了天主、为了自由、为了革命争当炮灰。

权力的春药不仅能迷惑权力者,更能透过艺术、宣传、主义等手段迷惑普通人。

即将成团·古埃及文明深度游学(1.28-2.6)+尼罗河五星游轮

春节游学·西班牙(2.3-10),看透西方艺术的另一面!

在北大校园等你,北京大学历史研修班招生中

热门跟贴