受访学者简介:白伟权,马来西亚华裔,祖籍福建安溪,出生于新加坡,成长于马来西亚柔佛新山。后负笈台湾,本、硕、博皆毕业于台湾师范大学地理学系。现为马来西亚新纪元大学学院中国语言文学系助理教授。研究旨趣包括马来西亚区域地理、历史地理、华人研究、地名学。著有《拜别唐山:在马来半岛异域重生》(2024)等。

本次访谈由学人Scholar志愿者赵逸轩、戴星慧共同参与完成。

01

年轻的马来华人对籍贯身份的感受,已经逐渐淡化了

学人:您生于新加坡、成长于大马、长期求学于中国台湾,作为马来西亚华裔学者,您的自我身份认同是什么?大马华人目前是否需要面对族群带来的社会认同问题?

白伟权:我是个马来西亚华裔,很南洋,很东南亚,很在地那种。大马华人向来都面对族群带来的社会认同问题,在多元种族的社会,很难跳脱。即使你身处在比较单纯的华人学校,华人朋友圈,但在生活上还是会遇到所谓的种族,以致“华”的认同经常浮现。

学人:华人群体在南洋生存和发展遇到过怎样的挑战?华人在南洋的地位又经历了怎样的改变?如今的华人社群对马来西亚的政治、经济的影响如何?是否还在文化、政策上受到区别对待?

白伟权:在回答这个问题之前,我们先要理清这里的“华人”,华人群体其实分很多种,一种是较早南来定居或是多代土生土长的,另一种则是从中国直接过来的。前者经常被视为是握有各种政治与经济资源的人,估计他们的经验与一般所谓的华人很不一样。

而构成现在华人悲情图像的,通常是后到的华人,很多人也会称之为“新客” 。这些新客多半是持中国身份在此定居或寓居的侨民。他们所面对的问题包含了各种基本照顾的问题。但比较显著的是二战之后的马来西亚,华人希望在新的国家中取得更多的政治经济地位,这也令马来人担忧,要知道,当时的华人人口比例是很高的。

这些担忧猜疑延伸出了对华人的新村管理,到了1970年代开始新经济政策与国家文化政策,包含在购屋、升学等层面实施族群固打制(马来西亚以种族比例在特定领域实施配额的制度),不准庆祝华人节庆,不予发展母语教育等,让华人倍感自己是二等公民。这些经历使得华人对政府的信任度减低,例如华人摊贩被执法时,往往会认为这种执法只针对华人(但其实其他族群也有被执法的事实),因此面对各种问题,很多时候的解释方式往往归因为种族问题。

近年来,相关的政策不能说完全不存在,但是已经逐渐淡化,年轻一辈对种族差异的感受不一定跟年长的一样。现在还可以看到大大的中文招牌,政府在多次分配资源时,其实也是只看资格,不看肤色。像是疫情期间,政府按照经济资格派发平板电脑,便是按照资格进行,本人确实有执行的经历。

《拜别唐山:在马来半岛异域重生》

作者: [马来西亚] 白伟权

时刻人文 | 东方出版中心,2025-6

学人:在今天的大马社会中,祖籍地,如大埔、增城,与族群归属,如客家,究竟具有怎样的实际意义?当一位马来西亚华人自称“潮州人”时,他是在强调什么?

白伟权:当代马来西亚,对于祖籍地其实已经非常淡化,等于是华人之外的附加身份,很多人甚至不知道自己的籍贯。曾经试过在一次竞争激烈的全国大选,也看到有人因为觉得自己是“马来西亚人”,而排斥籍贯身份。现在籍贯身份大多作为自己是华人的实践对象。也就是当我们在探问什么是华人的时候,你是什么籍贯、该籍贯的语言、籍贯习俗,就成了一个实践自己身份的载体。

学人:近年来,许多大马华人选择前往中国各地求学。您本身也曾前往中国台湾求学,您认为这些地方的 “南洋”或“东南亚”研究,尤其是对南洋华人社群的理解,是否存在盲点?

白伟权:我觉得无论在哪里求学,是在本地或东南亚其他地方,或是在东南亚以外,其实都会存在盲点,重点在于如何相互补足。我没有在中国大陆的留学经验,但中国台湾方面的话,更多关注的是华人如何本土化和在地化。当然,这就比较容易忽略华人与原乡之间的关系以及原乡对于华人的影响。

话说回来,我所接触过的留过学的人,其实也都很优秀,或许在这个网络时代,其实大家所接触到的思潮其实都差不多,对于东南亚的研究其实看法相近,也或许是大家都是以马来西亚或东南亚人为本位吧。总体而言,研究本地在资料与田野上,当然是在本地会比较好的,但本地则缺乏视角 ,有时候要离开本地,跳脱自己的本位,才能看得更清楚。我自己对于马来族群政治下的华巫关系的理解,也是人到了外地之后,才有不同的体认。

02

“新南洋史”,要解套单一的移民苦闷和离乡悲情

学人:您提出了“新南洋史”的倡议。相较于早期的南洋研究,“新南洋史”的“新”体现在哪些方面?同时,您曾特别强调,“新南洋史”应当摆脱“悲情”与“贡献”两种叙事模式。能否进一步说明这两个关键词所代表的历史想象?

白伟权:所谓的“新南洋”,我认为的新,在于“南洋”一词是其实带有很强的中国移民大时代的味道,与这个大时代扣连的就是苦闷、悲情、祖籍地与侨居地的联结,而且整个画面其实都是华人,少有其他的族群,所以看起来比较离地。

相反的,我们很少去关心当时华人的其他互动对象给他们带来的影响。所以最好的解套方式,就是尝试跳脱华人、中国为主体的视角。打个比方,采矿种橡胶这类产业经常被视为殖民经济的剥削,但是我们应该跳脱这种单项式的因果二元辩证,若是从产销链上来看,或许我们可以看到不同的图像。

另一个让我印象深刻的例子是一位朋友的研究,呈现了原住民化的汉人的一些习俗,其中在人死之后,他们会用他们的语言喊“阿公终于可以回去唐山了!”听到这句,我们要思考的是,他们真的对于原乡有很深的认同吗,抑或是在喊一些制式化,被认为是传统习俗的口号?是对于中国的联结,还是对自我身份认同的联结?

学人:一个常见的观点认为,自明朝灭亡以来,南洋成为中国改朝换代力量的孵化地,催生了“会社中心论”“革命中心论”等种种片面化的解释路径。此外,南洋华人与近代中国的政治发展确实有着关键影响。在您看来,如何处理这种既有论述中的复杂性?

白伟权:在近代史上,南洋确实与中国有千丝万缕的联系。我们确实也能够看到实际的案例,例如新加坡华人在福建发起的小刀会起事。但我觉得处理上不应这么单向地去强调海外华人贡献论,因为这个也是陷入一种贡献思维的角度,除非是提供本地华人的自我内需。

但是在学术上,我更关注的是在什么条件背景下使得他们能够扮演这个角色。是怎样的物质经济条件以及如何搭配中国内部当时的实际状况而导致事情的发生。如果深究的话,其实会看到整件事情是如同一个事件的产生链一般,不同环节会有不同人所扮演的角色。

《信约:唐山到南洋》剧照

学人:您曾受邀在高嘉谦、黄锦树与张锦忠三位老师主编的《马华文学与文化读本》中撰文。您如何看待近年来进入学界主流视野的马华文学,它与“新南洋史”之间存在互动关系吗?

白伟权:当然我是站在非文学人的角度,回答文学的问题。马华文学其实相当重视马华文学的主体性,尤其注重与香港、澳门和台湾的文学的差异。所以马华文学经常强调它的代表意象、元素,像我们可以见到蕉风椰雨、马来、热带等等。近期,马华文学界似乎开始进一步深化,开始关注历史的纵深,因此文学创作并不仅止于意象的操作,抑或借由历史纵深深化马华文学的意象。

近期马华文学,像黎紫书的《流俗地》,其实结合了相当深厚的时代背景,甚至细微到口音、方言,带出一种写实的深度。因此,新南洋史正好能够为马华文学这种新的方向带来一种互补,新南洋史探求一种贴地的历史,希望更加接近真实。这种所谓的“真实”,正好可以为马华文学提供素材。

相反的,本地文史也需要像马华文学那样被讨论。我一直觉得,马华文学经常可以成为讨论的话题,反而历史学者们大家都埋头苦干,顾着深挖,好像也掀不起马华文学般的讨论浪潮。长期以来两个群体稍有交集,所以现在的趋势,正好可以互补。我觉得是个好的现象。

学人:您的研究融合了地理学(GIS 绘制矿区分布图)、历史学(殖民档案考据)与人类学(田野调查),这种 “跨学科工具包” 是如何形成的?它对你的研究有什么特别的帮助?

白伟权:其实这个是来自地理学的学科训练。地理学是一个在人文与科技之间的学科,真的是“上穷碧落下黄泉”,里头会历经许多工具上的训练,例如绘制地图、测量、统计、观测、制表等等。这些工具若是用在史料解读上,会出现很不一样的结果,毕竟观点不同、侧重点也不同。例如看到一块墓碑,历史学者往往会关注墓主是谁?他是否认识?但地理学者往往会关注上面的祖籍地,看看这个地方在哪里,是否有什么空间趋势?因此,这种不同的视角有助于在研究上与其他人进行对话。

学人:在研究中,您同时面对中文史料(如碑刻、会党档案)、英文殖民档案(如海峡殖民地报告)和马来文文献。这种多语言优势是否让您能捕捉到单一语言研究者忽略的细节?不同语言文本中的表述差异是否曾给您带来新发现?

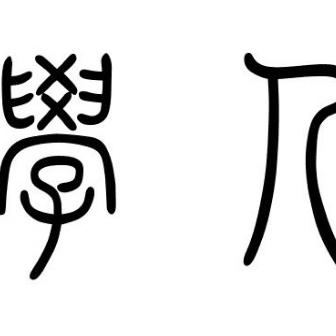

白伟权:可以啊,东南亚的文献,其实掺杂了很多语言文化,需要有多语言的能力才能够体会和感受它的真谛。像大家都有听过“亚齐”对吧。为什么会叫作亚齐?原来是需要用福建话来念,才能够念出Aceh。还有其他的例子,例如:燃花里、马只、亦不哇里、实点末、怒民末。

所以说,做东南亚研究,需要的不只是英文、马来文、中文、泰文、阿拉伯文和印度文,还需要不同的方言。这种知识真的博大精深。像槟城有个公塚,叫作“峇抵兰章”。“峇抵”在马来西亚是比较少见的,一般都是Batu——“峇株”。但是Bati,却是亚齐方言。此外,许多英文文献里面所出现的人名,都是用粵语、闽南语、客家话来书写,需要懂得这些方言,才能够在碑文中对应出他们的名字。所以做南洋研究,需要了解的东西很多。

“中式巴洛克”风格的店屋 | 来源:澎湃新闻网

03

因为有殖民史和国界,所以有多元各异的南洋华人

学人:传统历史叙事往往将兴义公司与海山公司的冲突理解为福建移民与广东移民之间的宗族械斗,类似于早期台湾的漳泉之争。这种解释路径合理吗?为何这些同为华人移民建立的组织,竟会出现如此激烈的内部暴力冲突?大马华人的内部冲突后来是如何缓解的,如今还有影响吗?

白伟权:其实这种以方言群和籍贯为单位的冲突,我觉得只是个表象。当然不能说完全不成立,确实有漳泉械斗、闽客械斗。但是以拿律经验来看的话,虽然过去认为是广府客家互斗,但是若回到历史材料,会发现原来是客家和客家、惠州的客家对垒增城的客家人。若是我说“客家”似乎也不是那么精准,因为那时候没有客家的认同,有的只是地缘的认同。

华人目前的历史叙事或许受到近一百年帮群社会结构的影响,而非19世纪的人的概念意识,因此是一种后设的想象。当时的人根本没有“华”的概念,即使有的话,也相对较弱,求生集结的意识其实更强。我觉得冲突与否,取决于生存资源的合理分配。这种合理分配取决于很多的因子,包含国家的治理、生产技术、人口多寡、外部市场等等,其实相当的复杂,这也就是社会关系研究好玩的地方。大马华人内部是否冲突,我觉得也是取决于互动对象。以血腥的拿律战争而言,到了英国殖民时期,械斗等级冲突就不见了,但也可以看到社会开始重组,出现了一种以文化、地缘等本质为依据的凝聚方式。

学人:您的研究中,华人与马来族群、殖民当局的互动是重要线索。您为何更关注 “跨族群互动”?这种视角对理解当下马来西亚的多元社会是否有现实意义?

白伟权:我觉得我们需要试着跳脱本质论的观点去思考问题。因为华人总是需要跟其他人互动,加上华人和马来人并不一定是对外冲突、对内和谐的。有些事情需要牵涉不同阶级、族群的协作才能达成。

学人:殖民时代以来,“南洋”逐渐被泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾与文莱等现代国家边界切割为多个主权单元。在此过程中,当地其他族群的历史书写,对华人社群史的认知与阐释产生了哪些影响?总体而言,殖民对于南洋诸民族的影响是什么,如今还存在吗?

白伟权:从文化的角度来看,殖民的历史过程让东南亚变得多元。南洋本来就有着多元族群,他们本来就不一样。但有趣的是,不同政治界线能够形塑出不一样的华人。

试想在光绪年间,三个兄弟从福建下南洋,一个去了法属印度支那,一个去了英属马来亚,一个去了西属菲律宾。三个人的曾孙,一个爱上法国面包和咖啡,一个“天天复兴中华文化”,吃椰浆饭,一个信了天主教,形成了三种不一样的华人。三个人可能在世界宗亲大会见面,大家用比手画脚的方式交谈,可以见到不同殖民地背景的地方。因为制度和族群互动的不同,而形塑出不同的人,这样的影响至今依然显著。

热门跟贴