摘要

本研究旨在探究中国城市的最优人口规模及其核心影响因素,并评估各城市未来人口增长潜力,构建小型开放式经济体的三部门城市模型,通过居民部门、企业部门、住房市场均衡衡量城市总收益与总成本。本文基于主要城市的面板数据进行固定效应回归分析,验证城市总收益、总成本分别与城镇人口规模的显著正相关关系,并据此计算各城市的最优人口规模及人口容量上限。研究结果表明,在以人为本的新型城镇化背景下,环境质量是决定城市最优人口规模和可持续发展能力的重要因素。环境改善效益显著的城市拥有更大人口增长空间,而环境压力过大的城市,即便经济发达,其人口承载力也受到严格制约。研究基于上述分析将城市归类,并指出未来城市发展需将提升环境质量作为核心目标,以实现高质量、可持续的城镇化。

作者简介

高国力 国家发展改革委中国城市和小城镇改革发展中心主任、研究员。

汪钧天 通讯作者,中国社会科学院大学经济学博士。

本文刊载于《国际大都市发展研究》(中英文)2025年04期

一、全球城镇化轨迹与城市发展范式的演变

从20世纪中叶福特主义与凯恩斯主义主导下的工业化城市扩张,到 70 年代后福特主义时期美欧城市经历的转型阵痛,再到日本东京在相似背景下的持续增长,这些国际经验为理解城市发展的复杂性和多样性提供了宝贵启示。在此基础上,本文引入"以人为本"的新型城镇化理念,强调将居民效用最大化作为城市发展的核心目标,并深入分析环境污染等社会成本在城市最优人口规模决定中的关键作用,从而为中国城市的可持续发展提供理论基础和实践借鉴。

(一)工业化与规模经济在城市增长中的历史必然性

20世纪中叶,在福特主义大规模生产模式与凯恩斯主义宏观调控政策的共同驱动下,国际大都市的蓬勃发展主要源于生产的规模经济效应。彼时,产业高度集中和大规模流水线生产模式的普及,促使资本与劳动力加速向核心城市集聚,以期通过边际成本递减实现效益最大化。福特主义倡导的标准化生产方式极大地推动了制造业在城市空间中的快速扩张,重塑了城市空间结构。同时,凯恩斯主义通过扩大公共投资和刺激消费需求,进一步强化了城市作为工业资本和基础设施建设集聚地的地位。在这一双重驱动下,大都市不仅是人口的聚居空间,更成为国家工业化战略的重要支点,支撑着劳动密集型产业链的纵深发展,并凭借规模化效应显著提升了生产效率和经济增速。然而,这种以经济效率为核心的早期城市发展模式,虽然在最大化生产和国内生产总值(GDP)方面取得了巨大成功,但其内在的目标排序往往忽略了长期的环境可持续性或全面的社会福祉。范冬萍等指出,在可持续发展理念下,理解观念新质生产力的深层绿色化内涵是实现我国绿色发展战略的新要求。王国平指出,杭州打造西溪湿地等生态名片,推动生态旅游、数字经济等绿色产业发展,进而实现城市高质量发展和人居环境的优化提升,是以人民创造高品质生活为落脚点的发展理念。工业产出上的"最优"并不等同于城市整体繁荣的"最优",这为后续城市转型失败导致人口停滞和社会效益不佳埋下伏笔。

此外,福特主义生产模式"极大地促进了制造业在城市空间中的快速扩张,进而重塑了城市围绕大型工厂与工业区的空间结构",这表明早期大都市的物质和基础设施建设与工业生产紧密相连并为其服务。这种历史烙印形成了强烈的路径依赖,使得城市现有的物理布局、交通网络乃至社会结构都深深根植于工业时代。因此,当城市需要适应新的经济模式(如知识密集型产业、高端服务业)时,这种转型变得异常困难、成本高昂且具有破坏性,往往需要大规模的城市更新和功能重塑。这种路径依赖有助于解释为何一些老牌工业城市在转型过程中步履维艰,甚至经历停滞或衰退,其为旧时代设计的系统性框架反而成为未来适应性发展的制约。

(二)城市转型挑战:国际大都市的经验教训

20世纪70年代石油危机的爆发,促使美国经济陷入滞胀,并推动美欧国家同步开启了去工业化进程,自此逐步进入后福特主义时代。在这一转型期,城市产业结构转向知识密集型产业和高端服务业,城市功能向郊区外溢,城市空间结构逐步演化出多核心都市圈。纽约和伦敦是典型的案例。这两座城市在去工业化初期均经历了人口下降:纽约常住人口从 1950 年的 789 万人降至 1980 年的 707 万人,伦敦人口则从 1950 年的 836 万人减少至 1980 年的 675 万人。这种人口的停滞和下降,正是城市转型失败的体现,伴随着高失业率、城市衰败以及公共服务质量下降等社会效益不佳的问题。尽管后来通过产业转型与功能重塑,这两座城市的人口迅速反弹,但其初期所经历的阵痛和挑战为其他国家提供了深刻的警示。

相较之下,日本凭借二战前积累的工业基础,并于战后持续推进工业化与现代化进程。即便在 1995 年之后日本 GDP 出现大幅波动乃至下降趋势,亚洲领先国际大都市东京的常住人口依然保持持续稳定增长,从 1951年的 1173 万人稳步上升至2018年的峰值 3747 万人。东京的持续增长与纽约、伦敦初期的人口下降形成鲜明对比,这表明虽然去工业化等全球趋势普遍存在,但其对城市人口的具体影响会因地方发展背景和政策响应差异而有所不同。东京的案例提示我们,城市发展并非必然经历显著的人口流失,但需要更具前瞻性的规划和适应性策略,以减少对社会福祉的负面影响。

(三)"以人为本"城镇化的兴起:一种新的全球共识

后福特主义理论为城市经济学提供了一个新的研究视角。在此背景下,学者们正着力于解构城市扩张背后的内在约束机制,以期在居民效用最大化的原则下,科学地界定城市的最优人口规模。这与传统研究多从空间外部性视角出发,将交通拥堵等要素视为城市发展的主要约束不同,近年来研究发现,环境污染等社会成本亦是制约城市持续发展的重要因素。"以人为本"的新型城镇化理念,核心在于将城市发展的目标从片面追求经济总量最大化,转变为以提升城镇居民福祉为导向的效益最大化。这意味着城市发展的"最优"不再仅仅取决于国内生产总值或工业效率,而是涵盖了更广泛的因素,包括居民的生活质量、健康水平和整体幸福感。这种对"最优"的重新定义,使得人均收入的提升更加契合居民的幸福感。它构成了本研究的核心逻辑和分析框架,中国特大城市尽管经济实力雄厚,但可能因承担高昂的社会成本而未能达到"以人为本"的"最优"状态,而中小型城市则有机会以不同的方式定义其"最优"路径。

社会成本,特别是环境污染,通常不直接内化于个体决策之中,却深刻影响着居民的真实效用水平。与个人直接承担的私人成本(如房租、通勤费)不同,社会成本(如污染、资源枯竭)往往扩散到整个社会或由后代承担,导致市场失灵,表现为城市扩张的真实成本被低估。研究明确指出,其"扭曲效应"比私人成本更为显著,从而导致不可持续的增长模式。这意味着仅依靠传统市场机制无法实现最优的城市发展成果。这为政府积极干预和创新政策工具以内部化这些外部性提供了强有力的理论依据。它强调了环境质量并非仅仅是外部约束或次要因素,而是直接影响城市承载力和居民真实效用的内生变量,使其成为"以人为本"的城镇化议程的核心支柱。

二、中国城镇化进程:成就、瓶颈与未来方向

中国的城镇化进程并非线性的单一路径,而是伴随着时代变迁而不断演进的复杂历程。

它既是中国经济腾飞的缩影,也折射出不同发展阶段面临的挑战与抉择。改革开放初期,中国城镇化的庞大人口集聚是当时工业化、市场化和国际化进程的必然产物,城市作为生产中心和商品集散地,以其强大的集聚效应吸纳了海量劳动力,为国家经济的快速增长提供了不竭动力。然而,这种以"量"为核心的粗放型发展模式,在为中国带来巨大经济成就的同时,也埋下了环境压力过大、医疗资源紧张和社会矛盾加剧等隐患。在进入新发展阶段、面临全球化新变局和国内经济结构性矛盾的背景下,中国城镇化面临着从追求速度和规模向追求质量和可持续性的根本性转型。这一转型不仅关乎经济发展模式的转换,更是对城市发展理念的一次深刻革新,旨在从单纯的人口数量扩张转向高质量的人口集聚与城市功能的全面优化。

(一)改革开放初期城镇化:中国经济转型对人口规模的必然要求

在改革开放初期,中国正处于一个独特的历史节点,一方面工业化进程加速推进,另一方面市场化改革也刚刚起步。在这一阶段,城市不仅仅是人口的聚集地,更是推动中国经济转型的核心引擎。它们扮演着多种关键角色,这直接决定了当时城市对人口规模的巨大需求。

城市是工业生产和商品集散的核心载体。随着计划经济向市场经济的过渡,城市成为大规模生产和商品流通的中心 。工厂企业对劳动力的旺盛需求吸引大量人口涌入城市,形成了强大的集聚效应。这种集聚不仅降低了生产成本,也提高了生产效率,使得城市成为商品经济发展的温床。

城市是商品价格形成的重要枢纽。在市场化改革的初期,商品价格体系尚不完善。城市作为商品和服务的集中交易地,其供求关系直接影响着价格的形成。大量的人口涌入城市,既是需求侧的主力军,提供了庞大的消费市场,也是供给侧的基石,为工业和商业提供了源源不断的劳动力。这种供需两侧的共同作用,使得城市在价格发现机制中发挥了不可或缺的作用。

此外,中国产业的国际化进程也深刻影响了城镇化的规模。改革开放初期,中国积极融入全球经济体系,逐步建立起以出口导向为核心的外向型产业体系。该体系通过承接国际产业转移,将中国巨大的劳动力优势转化为面向国际市场的商品供给能力。这种外向型的产业体系深度对接全球市场,其巨大的市场规模和需求决定了中国工业化必须达到一个前所未有的规模 。为了满足全球市场的海量订单,工业生产需要持续扩张,这反过来对城市的人口规模提出了持续且庞大的需求。因此,正是这种国际化的产业格局,为中国工业化提供了巨大的规模支撑,也从根本上决定了城镇化所需要承载的庞大人口规模,使城市成为全球产业链中的重要一环。

改革开放初期的城市化,其人口集聚的实质,可以被理解为中国在工业化和市场化探索阶段,通过将人力资源高度集中利用,并与国际市场深度结合而形成的独特模式。这种大规模的人口涌入,既是城市自身发展壮大的基础,也是国家整体经济转型、推动市场化改革的必然结果。城市需要庞大的人口来支撑其作为生产中心、消费中心和价格发现中心的多元功能。这种发展模式虽然带来了显著的经济成果,但也为后续城市发展中的一系列问题埋下了伏笔,为我们理解当前新型城镇化所面临的挑战提供了历史背景。

(二)新型城镇化:从粗放扩张到高质量人口集聚的必然选择

在当今复杂的全球和国内背景下,中国城镇化的发展路径正面临一个决定性的转折点。过去那种以速度和规模为导向的粗放型发展模式,已不再适应新时代的要求。随着全球化进程遭遇逆流,特别是在中美经贸摩擦加剧等背景下,"双循环"新发展格局加快构建,以及国内经济面临的消费需求不足和投资占比过大的结构性矛盾,中国必须将发展重心转向以畅通国内大循环为主体的高质量发展模式。新型城镇化正是这一战略转型的核心体现,它要求我们彻底告别过去的粗放模式,拥抱以人为本的高质量发展,从而实现人口规模的保持和优化。

过去,城市通过提供大量就业机会来吸纳人口,在这种模式下,人口规模的扩大几乎是城市繁荣的唯一指标。然而,这种简单粗暴的逻辑已难以为继。随着中国经济的持续发展,居民的生活需求和效用函数也发生了根本性变化。在改革开放初期,居民效用的提升主要通过增加收入来实现,简单的物质满足就能带来显著的幸福感。然而,在今天,居民的需求已远超基础的物质层面。他们开始对生活质量、环境健康和医疗保障提出更高的要求 。城市面临的空气污染、交通拥堵和医疗资源不均等问题,直接影响了居民的健康和福祉。因此,新型城镇化必须认识到,改善生活环境质量本身就是一种隐性的医疗成本降低,它不仅减少了疾病发生率,更从根本上提升了居民的整体效用。只有当城市能够提供高质量的生活环境时,它才能持续吸引和留住人口,实现人口规模的健康集聚,而非简单的数量扩张。

新型城镇化的核心在于以人为本。城市不再是单纯的生产或工业中心,而是居民生活、工作和发展的综合体。这就要求城市规划者必须重新审视工业和居住功能之间的关系,寻求两者的协调统一。如果继续沿用过去那种只追求工业产值而忽视居民居住需求的模式,将不可避免地导致一系列严重后果,比如:当城市环境恶化、生活成本过高且缺乏宜居性时,居民,尤其是高素质人才,会选择离开。这不仅会导致城市活力下降,更会带来人口流失与城市衰败的风险。因此,新型城镇化要求城市必须统筹协调好工业发展与居民需求,将居住、生态、文化和公共服务等要素融入城市规划,打造可持续发展的未来城市,以稳固并优化人口结构。

中国过去四十年是"压缩式"发展的四十年,不同城市的发展阶段和基础各不相同,这也决定了它们在新型城镇化道路上的差异化策略。发展较慢的城市在过去的发展中,因工业化程度较低而保留了更多自然生态和空间资源。这为它们的转型提供了独特的优势,可以更好地进行超前规划,直接构建以人为本的新型城市,从而吸引更多新增人口。而北京、上海、广州、深圳等一线城市,是过去"大循环"发展模式下的结晶。它们已经形成了巨大的规模和强大的经济体,但也面临着交通拥堵、环境承载力饱和、高房价等"城市病"。对于这些城市而言,新型城镇化不仅是简单的"发展",更是复杂的"转型"。它们需要兼顾过去的发展路径,在已有的基础上进行存量更新和结构优化,通过技术创新和管理创新来破解发展瓶颈,保持现有人口规模的稳定并提升其质量。

总之,新型城镇化是中国在新的历史时期,应对内外挑战、实现经济社会高质量发展的必然选择。它不仅是发展模式的转变,更是人口战略的深刻革新,从追求数量转向追求质量,从粗放扩张转向高质量集聚。

三、最优城市人口规模理论的演变

自20世纪中叶全球经济步入复苏与快速发展阶段以来,伴随城市化的加速进程,城市无序扩张所引发的一系列问题日益凸显,促使学术界对城市空间结构与效率开展深入研究。在此背景下,众多学者将冯•杜能(von Thünen)在农业区位理论中提出的地租竞价(rent-bidding)曲线概念,创造性地应用于城市问题分析,通过引入居民区位选择、住房租金、需求结构与个体效用等要素,构建了经典的空间经济学(spatial economics)理论模型。

模型通常建立在以下基本假设之上:城市系统被视为一个相对独立的经济体,即封闭经济体假设,不考虑外部贸易和人口流动对内部结构的影响;城市土地被假定为在空间上均匀分布且质量相同,并围绕单一中心市场呈同心圆状展开;城市经济活动集中于一个核心区域,所有商品和服务的生产与交换均在该中心进行,这被称为单一中心市场;单位距离的运输成本被假定为不变,且运输成本与距离呈正相关,即均质运输成本;居民和企业均追求自身效用或利润最大化,并在信息完备的情况下做出最优决策,这体现了理性经济人的假定。这些基础假定为后续城市经济学研究,特别是城市地租、土地利用、通勤行为以及城市规模等问题的理论分析与模型构建提供了重要的理论基础和分析框架。

(一)福特主义时期的理论模型发展

在以大规模生产和标准化为显著特征的福特主义时期,城市经济学者将研究重心置于城市化与工业化之间的内在作用机制。他们普遍认为,在这一发展阶段,城市规模效应(如由要素集聚所带来的集聚经济)与空间外部性(例如知识溢出、劳动力市场共享、专业化服务可及性等)相互作用,共同促成了生产与消费在城市空间上的紧密耦合。这种耦合机制不仅有效提升了劳动生产效率,也更好地满足了不断增长的消费需求,最终其宏观表现为城市经济产出和人口规模的显著扩张。

Isard 在其开创性著作中,系统性地将运输距离纳入考量,深入分析了整合供应链(或投入-产出关系)中运输成本对生产企业区位选择的决定性影响,不仅详细阐释了企业如何基于运输成本最小化原则来优化其区位决策,更在二维消费市场(存在运输成本)背景下,为理解市场均衡的形成提供了严谨的理论分析框架。这间接指明了人口如何因企业区位选择而集聚,以实现总成本最小化。在此基础上,Alonso 将这一经典的区位理论成功扩展至城市内部结构分析,构建了基于地主与居民之间微观行为博弈的模型,通过引入多个市场参与者(博弈双方),精确地阐明了城市距离与地租(或房租)之间普遍存在的负相关关系。该研究还揭示了城市地租曲线的一个关键特征:越接近城市中心,地租曲线的上升趋势(或陡峭程度)越显著,这深刻反映了中心区位所带来的集聚优势以及地块竞争的激烈程度,进而解释了城市中心区人口密度高的现象。Arnott 则进一步深化了城市经济学中的区位选择与城市规模研究。他创新性地将居民效用分析引入理论框架,超越了以往单纯侧重于成本或地租的考量。该研究以居民效用最大化为核心目标,深入分析了城市最优发展规模的决定因素及其内在机制,这为理解城市增长的福利效应以及制定相应的城市政策提供了重要的理论基础,并将城市人口规模与居民福利水平直接关联起来。Ciccone 等则通过引入劳动密度、产出密度和资本密度的概念来替代传统的城市规模指标,对城市的规模效应、集聚效应和外部性问题进行了更为细致的研究,并利用两种理论模型阐述了密度的提升如何最终实现产出的提高。

空间外部性模型假设生产在地理邻近性会产生正向外部性效应,从而提升生产力。例如,如果产品从一个生产阶段运输到下一个阶段的成本随距离增加而上升,那么在特定地理区域内集中生产所有商品的产业将呈现收益递增的特征——生产率会随着生产密度的增加而上升,这促进了人口在特定区域的集中。中间产品多样性模型假设本地中间产品生产存在收益递增效应。在密度更高的地区,由于能有更多的中间服务生产者达到收支平衡并生存下来,因此可以提供更多种类、更具差异化的中间产品。最终产品的生产力会随着可用中间产品种类的增加而提高。这一理论与垄断竞争市场结构密切相关,强调了专业化和多样性对生产效率的贡献,进一步解释了城市人口因追求多样化服务而集聚的驱动力。

(二)后福特主义时期的理论模型发展

在后福特主义理论背景下,城市经济学研究日益关注城市扩张的内在制约因素,并以居民效用最大化为目标,探寻城市的最优人口规模。传统研究多从空间外部性视角出发,将交通拥堵等要素视为城市发展的主要约束;然而,近年来研究发现,环境污染等社会成本亦是制约城市持续发展的重要因素。这意味着城市人口规模的理论分析框架,已从单一的经济效益和通勤成本,扩展至更广泛的社会和环境效益维度。

Zheng 等构建了居民与企业双部门模型,假定生产函数存在规模报酬递减效应,并通过盈余函数(surplus function)对日本大都市区的最优城市规模进行了实证估计。在该模型中,盈余函数被定义为都市区内工作与生活的家庭在扣除通勤成本后的可支配收入与总支出之差,最优城市规模即当盈余实现最大化时的都市区人口规模。这表明城市人口规模存在一个经济上的最优界限,超过此限,通勤成本可能抵消掉集聚带来的收益。汤小银等 则在 Henderson 经典理论模型的基础上,引入柯布-道格拉斯多贸易品与中间品分析框架,深入探讨了交通基础设施、市场需求规模以及城市规模对城市生产率的协同作用。其研究揭示,城市规模与城市生产率之间存在"倒 N 型"三次函数关系,并且城市规模在市场需求规模扩大和交通基础设施改善促进城市生产率提升的过程中发挥着调节作用。通过对中国 101 个不同规模等级城市 2015-2021年平衡面板数据的实证检验,该研究证实了上述协同作用的显著性,并进一步通过城市异质性(大型、中型、小型城市)和区域异质性(东、中、西、东北四大板块)分析指出,不同规模和区位的城市对协同效应的响应存在差异。这提示我们,城市人口规模并非线性增长带来效益,而是存在一个复杂的非线性关系,人口规模过大或过小都可能影响其生产力,并与基础设施和市场规模相互作用。Mizutani 等 在 Zheng 等研究框架的基础上,拓展了城市总成本的内涵,将环境污染等社会成本纳入考量,对日本 269 个就业都市区进行了实证测算,从而提出了一个更为全面的城市规模分析框架。研究发现,考虑社会成本后,日本的最优城市规模约为 39.3 万至 43.3 万人。更进一步,Mizutani 等还提出了"可持续的城市规模上限"概念,即都市圈内居民总效用与总成本相等(净效用为零)时所能达到的最大城市规模,其估算结果为 105.7 万至 115万人。该研究指出,部分日本都市圈已接近甚至达到这一可持续规模上限,强调了环境和社会承载力对城市人口规模的根本性制约。

四、本文构建的城市人口规模理论模型与研究假设

(一)基本结构

在解释城市模型结构之前,我们将总结其重要特征和基本假设。首先,在此模型中,我们考虑了 3 个重要参与者:企业、家庭和地方政府。企业生产单一的用于城市经济体外循环所用出口商品的实际产出(后文称为出口商品)。为了生产商品,企业雇佣家庭劳动力 ,家庭从企业获得工资,并消费进口商品和住房。在这些活动过程中,企业和家庭都会产生环境污染,其负面影响会降低家庭的效用水平。城市从其与外部世界的互动中获得"盈余",即总可支配收入与总支出之间的差额。

(二)理论模型设定

1.企业部门

2.家庭部门

家庭的效用通过消费进口商品z和住房 s获得,但当环境状况ε 恶化时,其效用会降低。家庭根据如何在预算约束下最大化其效用来决定进口商品和住房的消费量:

3.住房市场

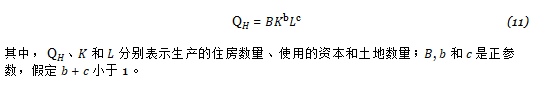

其中住房价格r在住房市场中确定。住房市场的房地产业总生产函数由下式给出:房价格为:

与出口产业类似,住房产业通过决定投入资本和土地数量最大化利润。最大化利润的一阶条件为:

通过(11)和(12)可得:

将(9),(14),(15)代入(16)得到住

(三)城市总剩余、总收益和总成本

由(4)已得社会总收益为城市人口规模 N的增函数。

将(17)代入(10)可以得到代表性家庭支出如下:

社会总剩余为社会总收益与社会总成本的差,表达式为:

其中TW表示社会总剩余。

(四)经验模型

我们分别估算总收益 TB 和总成本 TC。

首先,对总收益对数化可得:

对总成本对数化得:

总收益估计式(21)和总成本估计式包含的变量有总收益、总成本和城镇人口。其中总收益 TB 由地区生产总值衡量:

五、基于上述理论模型的实证研究结果

(一)数据来源

本文使用各地统计局的相关统计年鉴、 CEIC 经济数据库、房价行情网的 2013-2022年主要省会城市、直辖市及部分计划单列市的数据。研究的城市有北京、成都、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、济南、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、厦门、上海、深圳、沈阳、石家庄、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、长沙、银川、郑州、呼和浩特、三亚、太原、重庆和拉萨。部分缺失数据由线性插值法补齐。

(二)估计结果

同时考虑到各地区之间的差异性问题,以城市为固定效应进行回归,表达式为:

原数据及回归结果如下:

图1 总效益(对数)与城镇人口(对数)的散点图、一般回归及固定效应结果Figure 1 The scatter plot of total benefits (logarithmic)versus urban population(logarithmic), along with the results of the general regression and fixed effects models

图2 总成本(对数)与城镇人口(对数)的散点图、一般回归及固定效应结果Figure 2 The scatter plot of total cost(logarithmic) versus urban population(logarithmic),along with the results of the general regression and fixed effects models

总效收益对数与总成本对数对城镇人口对数的一般回归及固定效应回归系数及显著程度如下(表1):

表1 总效益(对数)与总成本(对数)对城镇人口(对数)的一般及固定效应回归结果

Table 1 OLS and fixed-effects regression results of total revenue and total cost

(三)边际效应分析

表2 各城市最优人口规模及边际效应影响

Table 2 Optimal population size and marginal effect

从表2可以看出,环境变化扩大影响下的最优人口规模较模型测算的最优人口规模存在方向差异,而房租和人均消费支出的影响方向均为负,这是因为环境影响带来的医疗成本的估计是通过空气质量指数 AQIt,i的一阶差分得到的。部分城市的空气质量在 2013-2022年总体呈改善趋势,因此,这些城市的环境变化边际提升对城镇居民来说是医疗的机会成本下降和实际效益提升,最终表现在环境变化的边际效应影响下的最优人口规模基准上升。

原城镇人口数量、人均生产总值的增长幅度、住房成本增幅及环境污染导致的医疗成本决定了各个城市的最优人口规模增幅。通过边际效应分析可以看出制约城市最优人口规模因素的影响程度各不相同。从成本的三因素可以对这些城市进行归类。

人均消费支出的边际效应绝对值高于房租,因此人均消费支出上升对最优城市人口的限制要高于房租。同时环境影响带来的医疗成本的变动有正有负,因空气质量改善而实现最优城市人口规模上升的城市有上海、北京、南京、合肥、天津、太原、宁波、广州、成都、杭州、武汉、沈阳、深圳、石家庄、福州、西安、郑州、重庆、长沙、青岛。

从环境改善效益优势分析,环境质量的影响超过人均消费支出而成为主要提高最优城市人口规模影响因素的城市有上海、北京、天津、成都、武汉、沈阳、深圳、石家庄和重庆,空气质量的变化每年扩大 1% 会对城市最优人口规模带来 8%−35% 的提升。环境质量的影响介于人均消费支出和房租之间,但对最优人口规模仍有提升的城市有南京、杭州、福州、长沙、青岛,空气质量的变化每年扩大 1% 会对城市最优人口规模带来 4% — 8% 的提升。环境质量成为主要制约城市最优人口规模影响因素的城市有三亚、兰州、厦门、拉萨、西宁、银川。这表明空气质量恶化是限制这些城市最优人口规模的主要问题。空气质量的变化每年扩大 1% 会对城市最优人口规模带来 10%−20% 的制约。环境质量的影响介于人均消费支出和房租之间,但对最优人口规模仍有限制影响的城市有乌鲁木齐、南昌、呼和浩特、昆明、海口,空气质量的变化每年扩大 1% 会对城市最优人口规模带来 1% — 9% 的制约。环境质量的影响小于房租和人均消费支出的城市有南宁、合肥、太原、宁波、广州、济南、西安、贵阳、郑州,说明这些城市的发展与空气质量的改变并无太大影响,空气质量的变化每年扩大 1% 会对城市最优人口规模的影响小于 3% 。

六、主要结论与政策建议

本研究深入探究了中国城市发展中的关键议题,特别是城市人口规模与可持续发展之间的复杂关系。在后福特主义理论框架下,我们发现,不同于传统的经济增长模式,当前中国城市的健康发展正日益受到环境质量、住房成本和人均消费支出等多重因素的综合制约。本研究通过对城市发展现状的实证分析,不仅揭示了环境因素在决定城市最优人口规模中的关键作用,更深入剖析了中国城市人口动态在不同区域和城市类型间的显著差异,为构建以人为本、兼顾效率与公平的新型城镇化路径提供了参考。

(一)主要结论

研究结果表明,中国许多城市仍未达到最优人口规模,但其可持续发展日益受到环境质量、住房成本和人均消费支出等综合因素的交互制约。在以人为本的新型城镇化发展理念下,环境质量已成为衡量城市发展效益和潜力、决定其最优人口规模的关键维度和核心要素。对于环境质量已成制约因素的城市,即使拥有高人均收入并且当前人口规模较低,其最优人口规模也受到显著制约。这突出强调了环境因素并非仅仅是外部约束,而是直接影响城市承载力和居民真实效用的内生变量。同时,中国也需要找到经济发展与生态环境保护之间的平衡点,通过提高城市绿色全要素生产率,实现可持续发展。

对于已经具备一定人口规模、发展水平靠前的城市,如北京、上海和深圳,环境质量已成为影响其最优人口规模的关键因素,其重要性甚至超过了传统的房租和人均消费支出。这主要是因为在2013年至2022年期间,这些城市的空气质量变化幅度较大,远超过同期房租和人均消费支出的变化。作为改革开放的先行者,这些城市的发展不再受到居民消费支出和房租的显著制约,而空气质量一度成为城市居民最为关切的热点问题,对城市人口的稳定起到了关键作用。

需要注意的是,对于那些环境质量边际效应较小的城市,这并不意味着环境改善无法扩大其最优人口规模,而仅仅表明在研究期间,其空气质量变化不大,不足以成为一个超过房租和人均消费支出的主要因素。未来的城市发展,需摒弃片面追求经济总量最大化的模式,而应将环境质量的提升作为核心目标之一,以实现效益最大化和居民福祉的根本性提升。对于仍有较大发展潜力的城市,应将环境容量和生态承载力作为城市规划的重要依据,避免重蹈粗放式发展模式的覆辙。对于已趋于饱和或面临环境压力的超大城市,其人口规模发展已逼近上限,未来需着重通过功能疏解和产业结构优化来提升城市韧性。同时,中国城镇化进程的持续推进,也是缓解乡村人均土地资源紧张问题、提升土地利用效率的必然选择,只有通过更高质量的城市化,才能有效优化全国国土空间布局,促进城乡要素合理流动与配置。

(二)政策建议

应优化城市发展模式,转向高质量内涵式增长。城市发展的目标应从片面追求 GDP增长转变为以提升居民福祉为导向的效益最大化。这意味着城市规划和政策制定应将居民生活质量、健康水平、整体幸福感等因素纳入核心考量。应打破工业化路径依赖,推动产业结构转型升级。对于老牌工业城市,应通过城市更新和功能重塑,打破旧有系统框架的制约,以适应新的经济模式。在去工业化进程中,应制定更具前瞻性的规划和适应性策略,借鉴日本东京的经验,避免因转型失败而导致的人口停滞、高失业率和城市衰败等问题。

应强化环境治理,将生态成本内生化。将环境污染等社会成本纳入城市总成本考量,并利用理论模型进行实证测算,以揭示城市扩张的真实成本。通过政府积极干预和创新政策,将污染等外部性内化到城市发展决策中,为实现最优城市发展成果提供理论依据。

应推动城乡融合与区域协调发展。新都市圈的规划应突破传统的行政区划,促进都市圈内部要素流动、产业协作和人口通勤的紧密联系。同时,通过功能疏解和要素优化配置,促进大中小城市协调发展,推动实现教育、医疗、文化等公共服务的区域均衡布局。

应深化体制机制改革,保障人口流动与社会公平。通过户籍制度改革,为流动人口提供公平的公共服务,保障其合法权益。此外,应加大对教育、职业培训和医疗保健的投入,提升居民生活满意度和社会整体发展水平。

七、未来展望

中国改革开放的四十余年,浓缩了西方两百余年的工业化与城市化进程,并非简单复制,而是将福特主义与后福特主义阶段叠加融合,形成了独具中国特色的城市发展模式。然而, 21 世纪以来,随着全球经济结构深刻调整,中国经济发展模式转型升级,城市逐步迈入后福特主义时代。传统制造业面临转型压力,以科技创新、高端服务业和创意产业为代表的新兴产业加速崛起。当前,中国积极培育新型都市圈,这不仅是空间布局调整,更是新产业结构驱动下的必然结果。新都市圈的核心价值超越传统以 GDP 为核心的经济效益,更加注重单位 GDP 所包含的社会效益多元化。

科技赋能在新都市圈建设中占据核心地位。未来的都市圈竞争力将更多取决于科技创新能力和数字经济发展水平。人工智能、大数据、云计算、生物医药、新能源等战略性新兴产业将成为支柱。这些产业高附加值、低能耗、低污染,对人力资本和创新生态系统要求更高。因此,新都市圈规划将注重科研机构、高新园区、人才公寓、孵化器等创新要素的集聚,形成产学研深度融合的创新生态系统。

人文价值在新都市圈考量中日益凸显。后福特主义时代,居民对生活品质、公共服务、文化氛围的需求显著提升。因此,新都市圈建设更加注重"以人为本"的发展理念,体现在生态环境优化、公共服务均等化、社会公平与包容性及文化与生活品质改善。城市创新与低碳发展耦合协调水平已成为决定城市最优人口规模和可持续发展的核心因素,新都市圈将把环境容量和生态承载力作为重要规划依据,大力发展绿色产业,建设生态友好型城市。公共服务将在数字经济的赋能下扁平化并均等化发展,并通过功能疏解和要素优化配置,促进大中小城市协调发展,实现教育、医疗、文化等公共服务的区域均衡布局。户籍制度改革也将为流动人口提供公平的公共服务,保障其合法权益。

更重要的是,都市圈是城乡居民互动的空间载体,其发展将逐步突破传统行政区划限制。这意味着,单纯基于行政区划的统计指标在衡量都市圈的实际运行和效益时将逐渐失去参考意义。都市圈内部的要素流动、产业协作、人口通勤将呈现出超越行政边界的紧密联系。在这种背景下,部分具备三产融合发展特征的乡村,将不再是城市的"边缘",而是可能成为都市圈的重要节点。随着城市与乡村在功能、产业、人口上的深度融合,传统的城乡边界将日益模糊,逐步形成更为有机、多元、共生的区域发展新格局。

参考文献

[1]范冬萍,韩滨宇.系统科学视野下新质生产力的绿色化内涵与实践[J].系统科学学报,2025:1-6.

[2]王国平.以人民城市理念推动城市高质量发展[J].人民论坛,2025(15):60-63.

[3]PETERS G L,ANDERSON B L.Industrial Landscapes:Past Views and Stages of Recognition[J].The Professional Geographer,1976,28(4):341-348.

[4]王长松.人文经济驱动下的人民城市实践与探索[J].人民论坛,2025(10):96-99.

[5]辜胜阻,易善策,李华.中国特色城镇化道路研究[J].中国人口.资源与环境,2009, 19 (1):47-52.

[6]韩晞婷,牛康.高水平对外开放、国内大循环与共同富裕[J].企业经济,2025,44(4):68-77.

[7]江小国,赵榕津.国内大循环内生动力的解构、评价与时空特征研究[J].经济纵横,2025(7):43-53.

[8]姚士谋,管驰明,叶昌东,等.中国式现代化背景下新型城镇化的若干问题的思考[J].经济地理, 2025, 45 ( 6 ):1-10.

[9]黄亚平,陈瞻,谢来荣.新型城镇化背景下异地城镇化的特征及趋势[J].小城镇建设,2012,30(2): 41-45.

[10]ISARD W.The General Theory of Location and Space-Economy[J].The Quarterly Journal of Economics,1949, 63(4):476-506.

[11]ALONSO,W.Location and Land Use:Toward a General Theory of Land Rent[M].Cambridge:Harvard University Press, 1964.

[12]AL ARNOTT,R.Optimal City Size in a Spatial Economy[J].Journal of Urban Economics,1979,6(1):65-89.

[13]CICCONE A,HALL R E.Productivity and the Density of Economic Activity.The American Economic Review, 1996,86(1),54-70.

[14]ZHENG X P.Measurement of Optimal City Sizes in Japan:A Surplus Function Approach[J].Urban Studies, 2007,44(5/6):939-951.

[15]汤小银,安虎森.交通改善、市场需求与城市生产率:兼论城市规模的调节效应[J].城市发展研究, 2024, 31 ( 11 ):39-46, 72.

[16]MIZUTANI F,TANAKA T,NAKAYAMA N.Estimation of Optimal Metropolitan Size in Japan with Consideration of Social Costs[J].Empirical Economics,2015,48(4):1713-1730.

[17]王玉泽,罗能生.空气污染、健康折旧与医疗成本:基于生理、心理及社会适应能力三重视角的研究[J].经济研究,2020,55(12):80-97.

[18]白芙蓉,陈楠.城市创新与低碳发展耦合协调及预测[J].生态经济,2025,41(6):87-94.

[19]毛丰付,高雨晨,侯玉巧.数字经济如何影响城市规模空间分布:扁平化还是中心化[J].经济经纬, 2025, 42 ( 4 ):45-58.

来源:《国际大都市发展研究》(中英文)2025年04期

微信编辑:今朝

注明:本公众号转载文章仅用于分享,不用于任何商业用途。如涉及版权问题,敬请后台联络授权或议定合作,我们会按照版权法规定第一时间为您妥善处理。

热门跟贴