《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》

上海三联书店,2025

文|王翔

1922年深秋,一艘从海参崴开出的轮船驶入上海吴淞口。船上有一对俄国夫妇,带着简单的行李和几箱书籍、标本、测量仪器。他们在海参崴已经无家可归,苏维埃政权夺取了远东,“反动学术权威”史禄国(Sergei Mikhailovich Shirokogoroff)与夫人伊丽莎白(Elizaveta Nikolaevna Shirokogorova)在故国的日子走到了尽头。自此,他先后辗转上海、厦门、广州、北平四地从事教学与研究工作,直至1939年去世。史氏在华的17年,正是中国人类学从无到有、从模仿到独立的萌芽期。而他本人正是打开这个萌芽期大门的引路人。遗憾的是,除了“费孝通的老师”这样一个头衔之外,我们对这位中国现代人类学的奠基人物几乎一无所知。

八十余年之后,华东师范大学历史学系王传老师的新著《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》(上海三联书店,2025年),终于把这位几乎被中外学术史双重遗忘的杰出学者的中国岁月重新打捞出来。作者跑遍了北京、广州、厦门、上海、昆明、南京、台北的十余家图书馆与档案馆,动用了中、英、俄、法、德、日六种文字的史料,把史禄国在中国的著作、新闻、讲义、书信、田野笔记等都一一排比出来,编年与传记交织,学术史与生活史并陈,终于让这位连亲传弟子费孝通都对其生平不甚了了的“史老师”,从传说变为了血肉丰满的“人”。

专题与编年交织的史禄国画像

本书回顾了人类学家史禄国流亡中国的17年,全面梳理了他这一时期的生活轨迹与学术实践。全书采用编年体与专题分析相结合的方法:首先回顾史禄国1912—1922年在西伯利亚和中国东北的学术渊源及田野足迹,为其“在华的两重生命”埋下伏笔。随后,作者依次讲述史禄国1922—1926年在上海学术圈的活动,1926—1930年在东南(厦门大学)和华南(中山大学、中央研究院史语所)的工作生活,以及1930—1939年“隐居”北平(清华大学、辅仁大学)期间的教学与研究工作。这些章节不仅按时间顺序记录了史禄国在中国各地的田野调查、职务变迁和社交网络,也穿插探讨了一系列关键的学术主题,最终还原了一位流亡在华的外国学者如何在动荡时代中安身立命、并为中国人类学开疆拓土的艰辛历程。

作者通过缜密考证,廓清了许多以往模糊不详的细节,为理解中国人类学科奠基历程增添了新的史实。特别是对于史禄国人生的几个重大事件:通古斯研究、“云南调查事件”、告别史语所、与葛学溥的决裂、与费孝通的师生情谊等,都做了细致入微的还原与祛魅。

本书的结构还别具匠心地体现了主题与材料的融合。在主体“研究”部分之外,作者还精心编排了包括“史禄国在华学术活动编年”和“史禄国著述目录”在内的附录,汇集了大量一手文献和档案资料,为读者提供了丰富的原始信息支撑。这些资料多为作者亲赴海内外图书馆和档案馆发掘所得,包括外文书信、田野报告、报刊书评等,许多文献是首次被译介整理。作者广泛搜集、梳理并翻译了多国语言史料,编织出一幅完整的编年图景。这种“经纬交织”的写法兼顾了深度与广度,既保证了正文叙事的流畅,又为研究者提供了详尽的索引。可以说,本书既是一部生动的传记叙事,又是一项对史禄国及其时代的史料集成,填补了国内外关于史禄国研究的空白。

作者在叙事上采用主客位视角相结合的方式,既描绘史禄国所处的时代环境、人际关系与事件进程,又尽可能让史禄国本人的声音(通过书信、手稿等)在传记中呈现。这一方法使传主形象更加立体:史禄国不再只是历史记忆中零散的名字,而是一个有血有肉、有思想追求的学人。

“自由鸟”与“蜗牛”的双重面向

“自由鸟”与“蜗牛”是贯穿本书的一对重要隐喻,象征了史禄国学术人生的两个面向。这两个词并非作者杜撰,而是来自史禄国本人的表述。

“自由鸟”出自史禄国致友人阿理克的信中,在谈及他终于逃离苏联的政治束缚、在中国自由从事学术研究时,流露出欣喜的心境。学术上,史禄国孜孜以求学术自由,不断开拓研究新领域,思想得以如自由飞鸟般翱翔蓝天,从而取得了一系列开创性的成果。他的足迹遍及中国东北、华北、华东、华南乃至西南,通过广泛而深入的田野调查,完成了多部关于中国社会与民族的著作。这种探索精神正是“自由鸟”意象的写照。

“蜗牛”的意象则源于史禄国对处理复杂人际关系的一句自述。正如蜗牛遇险时会缩入壳中,史禄国将自己在险恶环境中采取的低调应对策略比作“蜗居”。人生中,他确实几度面临艰难处境,如:被贴上“旧政权同情者”的标签无辜被捕,在中山大学和史语所的学术纷争,以及“云南调查事件”后中国学界对他研究的误解和冷遇。在俄中两国的动荡时局中,在“一次又一次”遭到解雇的人生逆旅中,史禄国选择了蜗牛般的隐忍与坚毅,保持学术定力,主动韬光养晦。他在北平清华园的幽静环境中厚积薄发,系统论述了自己的理论见解,完成了英文巨著《通古斯人的心智丛》,为自己的学术生涯树立了一个里程碑。

“自由鸟”与“蜗牛”看似矛盾,实则辩证统一,体现出史禄国人格和治学的双重性。本书并未将史禄国的人生简单割裂为前后两段,而是强调这两种姿态贯穿始终、相辅相成。一方面,没有“自由鸟”般的宏大视野与大胆开拓,他不可能在学术上取得跨越中西、贯通古今的创新成果;另一方面,若无“蜗牛”般的沉潜静虑与坚守寂寞,他也难以在逆境中厚积薄发,将田野经验升华为严谨深邃的理论。史禄国时而如鸟儿飞翔,时而如蜗牛沉潜,但无论哪一种状态,他始终以田野调查和案头研究为生命线,从未偏离学术志业。这样的“双重隐喻”也揭示出流亡学者在异国他乡求索时所必需的两种品格:既要有凌空万里的自由想象力,又要有隐忍坚毅的求真精神。这种张力与辩证,正是史禄国传奇人生的深层脉络,也是本书标题寓意之所在。

不该被遗忘的人类学奠基人

史禄国作为一位较早来华长期工作的外国人类学家,对中国人类学的早期发展贡献卓著,影响深远。本书对他的这些贡献有系统的评述,我们可以从学科建设、田野方法、知识转化和人才培养几个方面来归纳其重要意义:

史禄国是中国人类学奠基时代的关键人物之一。他率先将体质人类学、考古人类学、语言人类学、文化人类学四大分支全面系统地介绍到中国。他在中山大学主持语言历史学研究所,在中央研究院史语所创建人类学组,积极倡议建立专门的人类学研究中心、实验室和民族志博物馆等基础设施。这些设想和实践,为中国人类学从无到有的学科建制奠定了框架。例如,他在中山大学任内筹划的人类学实验室,购置了头骨、骨骼模型以及人体测量仪器等,用于体质人类学研究。在史语所时期,他与傅斯年等密切合作,致力于实现“学贯中西”的理念,试图让中国的人类学研究达到或超越当时欧美水准。可以说,史禄国为中国人类学学科的奠基留下了学术规划和机构建设的宝贵遗产。如今,中山大学社会学与人类学学院网站的历史沿革中,只见他的学生杨成志和容肇祖,却不见老师史禄国,实在令人感到遗憾。

史禄国在中国积极倡导和践行科学的田野调查方法。他不仅重视深入少数民族社区的长期实地考察,还引入当时前沿的体质测量和统计分析手段,将自然科学方法融入人类学研究。例如,他在《中国人的身体发育过程》一书中,测量了上千名对象的体征数据,并用统计方法分析东亚人体质类型,由此探索种族演化与人口迁移的规律。这在当时的中国学界是极为先进的做法。更难能可贵的是,史禄国并不局限于生物学范畴,而是自觉将生物现象与社会文化现象关联起来,从人体的形态和生理入手,进而研究心理和信仰,再上升到意识形态和精神境界,努力构建“名副其实的人类学”研究体系。这种整体论视角突破了传统书斋考据式的人类学范式,引领中国学者认识到田野经验和科学量化的重要性。

史禄国身处中西学术交汇点,他将西方人类学先进理念与中国本土研究巧妙结合,促进了知识的转化与创新。他精通多国语言,既深入通古斯诸族的民族志世界,又钻研中国民族和社会问题,成为当时国际上少有的既精通汉学又精通人类学的学者。在中国工作的年月里,史禄国结交了胡适、蔡元培、顾颉刚、傅斯年等一流中国学者,他还通过书信和论著与欧美汉学界交流,积极传播自己关于中国社会和民族的研究成果。本书通过大量资料梳理,再现了史禄国如何将他者的智慧与现代科学贯通,从而在中国土地上催生新的知识火花。

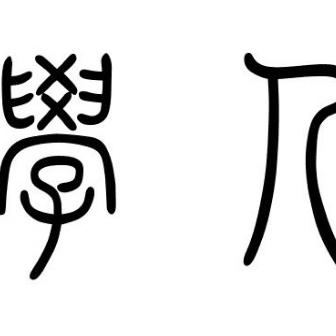

史禄国手绘外贝加尔维季姆高原(Vitim Plateau)

史禄国在华期间桃李满园,直接或间接培养出一批中国人类学和社会学领域的青年英才。他在清华大学任教时是当时中国唯一的人类学教授,也是费孝通的硕士导师。他在清华和辅仁讲学时,台下的许烺光、杨绛、罗香林、夏鼐等青年才俊后来在人文社科界各领风骚,可谓星光熠熠。史禄国以渊博学识和严谨治学态度为中国学生开辟眼界,同时也身体力行地示范了学者的品格风范。他对学生的训练强调亲身测量、资料统计,使罗香林、费孝通等青年人类学者掌握了现代田野技能。费孝通在清华跟随史禄国学习体质人类学期间,经常亲赴实验室测量和修正数据,锻炼出扎实的实证研究能力。而史禄国构建的关于中华民族“多元”且“一体”的理论架构,更是成为费氏“中华民族多元一体格局”理论体系的重要理论渊源。

综上,史禄国对于中国人类学的意义是多方面的:他既是学科的奠基人,又是方法的引领者,还是中西知识的桥梁,更是英才的导师。在20世纪二三十年代这个中国人类学的草创时期,他将把前沿成果带入中国语境,为中国人类学融入世界学术主流作出了重大贡献。本书对此做了细致入微的梳理和评价,让我们重新认识这位遗落在历史角落却功不可没的先驱。

在学术与故事之间的历史写作

作为一部学术传记,《自由鸟与蜗牛》不仅内容充实,而且在叙事手法、材料整合、视野构建和语言风格等方面都可圈可点。

首先,本书材料整合功力深厚。如前文所述,作者爬梳多语种档案文献,不仅数量可观且来源多元,将碎片信息有机串联,去伪存真,还原了史禄国生平的一系列关键场景。例如书中引用了史禄国给俄国友人的18封书信(融入附录“史禄国在华学术活动编年”中)作为辅证,这些亲笔信将传主当时的心境和想法呈现在读者眼前,让传记叙事更具说服力和临场感。再如,作者发掘了许多民国时期中外文期刊上的零散记载,将其与史禄国的活动对应起来,纠正了以往的一些讹传或误解,这些都体现了材料整合的严谨与细致。

其次,本书叙事结构巧妙,张弛有度。作者既遵循史禄国人生时间线娓娓道来,又善于提炼每个阶段的主题亮点,使传记故事富于节奏感,避免了编年叙事可能出现的平板单调。尤其是第四章通过“蜗牛的隐喻”“一封决裂信”“师生情谊”三节,将史禄国在华后期复杂的人际与心路历程表现得生动感人,把传记推向高潮。书中多处引用史禄国本人的语句,使读者直接感受到这位学者的心声。同时,作者善于穿插评述,以凝练的语言概括史禄国学术思想的要旨,并偶有富于意味的比喻。这种笔法既体现了严肃的学术品格,也兼顾了可读性,让非专业读者也能被传记故事和思想内容所吸引。

第三,本书视野构建宏阔。作者虽是历史学者,但在写这部传记时却自觉运用了人类学的跨文化视角,始终把史禄国放在跨越中西的坐标系中考察。书中多处比较了史禄国与马林诺夫斯基、拉德克里夫-布朗等同时代人类学家的异同,让读者理解史禄国学术的独特性;又引用当代国外学者如安德森、阿尔祖托夫重新评价史禄国的观点,体现了对史禄国研究在国际学界反响的关注。这种中外对话的视野,使传记不局限于一隅,而是在更大范围内讨论其意义。

最后,本书文字凝练雅致又不失亲切。作者叙事客观平实,没有刻意的溢美或贬抑;对史禄国的评价分寸得当,在描述其成就时不吝赞誉,在涉及其个性弱点和学术争议时也坦陈不讳。有些段落不仅是史实记录,更上升到对学术与人生的哲理思考,具有超越具体传主的启示意义。

总之,全书结构清晰、内容丰满,既有横跨欧亚的生命故事,又有纵深精到的思想解析。得益于作者多年厚积的史料功夫和跨文化视野,使得这部传记成为目前学界关于史禄国研究的扛鼎之作。

当然,再好的著作不可能十全十美。本书一些章节为了详尽交代史实,罗列了较多人物和背景材料,这对一般读者来说信息量很大,阅读时需要保持耐心和专注。本书侧重史料铺陈,书中对于史氏人类学理论本身的剖析主要依赖传主自述和他人评价,作者自己的学术评论则比较收敛。这可能是出于谦逊谨慎的写作策略,实属无可厚非。再者,在叙事平衡上,史禄国在华流亡期间经历了复杂的文化碰撞和心理变化,本书对这些内心层面的描写相对隐晦。书中能偶尔窥见他在书信中流露的愤懑和孤独,但作者并未对其情感世界着墨过多。这也许是因为缺乏足够的直接材料,只能通过有限的文字去揣度。不少细节只能点到为止,留给读者自己去揣摩传主心迹。

最后,这部书在叙事取向上更偏学术史重建,而非戏剧性故事。因此,读者若期待跌宕起伏的传奇故事,可能会觉得本书节奏平稳,缺少传奇传记的戏剧冲突。但这是由传主生平及作者写作初衷决定的。本书旨在“还学术于历史”,通过审慎求实的叙事让史禄国回归其真实位置,而非戏剧化地渲染人物。这种理性克制的笔法,正体现了一种严肃的学术品格,契合传记作为历史写作的初心。

“人不知而不愠”的中国人类学

总体而言,《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》是一部具有开创意义的学术传记。它以丰硕的史料、精当的分析,再现了一位人类学者的双重生命轨迹:一方面是志在四方、自由飞翔的学术拓荒者,另一方面是隐忍坚毅、蜗居深思的求真之士。这本书不仅填补了史禄国研究的空白,也为我们提供了一个反思学术与时代关系的镜鉴。知识的创造有赖于自由的天空,也少不了蜗牛般的坚守;个人命运与学术路径的交织,往往映照出更宏大的历史图景。阅读此书,我们既能领略史禄国个人的学术传奇,也能从中折射出中国人类学筚路蓝缕的发展缩影。对于关注中外学术交流史、思想史的读者而言,此书堪称不可多得的佳作,体现了严肃学术与通俗表达并重的范例。

目光由远及近,史禄国在华的遭遇又何尝不是中国人类学的缩影呢?在费孝通、吴文藻、林耀华等人刚刚打下中国人类学基石之际,人类学作为一个独立学科就被取消,学术传承几乎断裂。而在改革开放之后,一大批“有用”之学迎来春天之时,人类学作为一门不直接产生效益的“无用”之学,依然摆脱不了枯坐冷板凳的命运。人类学的四个主要分支长期散落于生物学、考古学、语言学、社会学等学科中,而人类学研究所必须的长期的田野调查,在当今追求“短平快”出成果的学术评价体系下,又显得非常吃力不讨好。种种原因导致人类学作为一门研究“如何理解人”的学科,却一直得不到人们的理解。虽然还谈不上“绝学”,但也已经足够“冷门”。

人类学者常常像自由鸟一样,不受固定领土的束缚,四处迁徙,深入不同文化和社会中进行田野调查。他们不是坐在书斋里推论,而是亲身“飞”到遥远的社区、部落或城市,观察和参与当地生活。而人类学作为一门学科,又不得不像蜗牛一样隐忍:它在历史上曾被“肢解”,在现实中被视为“无用”,在学科上被“混淆”,且其深度调查与思考的特性与当下追求效率的社会节奏存在天然的张力。正如本书序言作者王铭铭教授所指出的:“承载自由鸟与蜗牛的‘双重身份’,是认真的人类学家的本分和宿命”。

费孝通用“人不知而不愠”概括史禄国的人生品格,这又何尝不是中国人类学者的一幅群像呢?黄剑波教授在本书推荐语中说道,“学人的安身立命,既是在思考上的,更是在自己人生旅途上的”,作为承载自由鸟与蜗牛双重生命的中国人类学者,在了解史禄国的人生历程之后,对自身的寂寞与担当也许会有更加切身的感悟。

热门跟贴