如果世界上有一个人,能让跨越几百年的大学生团结一致,那大概只有牛顿。每到期末,他都会被重新召唤:在试卷上,在草稿纸里,在无数咬牙切齿的心里。不过,这位让别人痛苦的数学之神,自己的一生,却并不比任何一个被微积分折磨的学生更轻松。某种意义上,他也被自己创造的微积分困住了。

被迫在圣诞节签收的新年礼物

或许天才都有一些共性,像笛卡尔一样,牛顿也同样先天不足。1642年的冬夜,牛顿出生在英国林肯郡的一个小村庄,这是一个早产儿,据其母亲汉娜·艾斯考回忆,牛顿当时小的可以装进一个啤酒杯。考虑到当时简陋的环境,如果那个晚上窗户没关严,物理学的发展不知道要被推迟多久。

▲伍尔斯索普庄园,艾萨克·牛顿的故居,前景中著名的苹果树是著名的重力树。如果牛顿真被苹果砸过的话,那促使他思考的原因可能是因为这种苹果不好吃,所以才能留到完全成熟的时候

但他毕竟活下来了,而且因为墙上日历写着那个特殊的日子:12月25日,后来的传记作家们像抓住救命稻草一样,开始疯狂地在这个日子上涂抹金粉。你一定在无数本书里读过这样的桥段,听起来就像是命运的安排:就在这一年的年初,南方的意大利,双目失明的伽利略含恨离世;而在这一年的年尾,北方的英格兰,牛顿降生了。这个故事太动人了。它暗示了科学有一种如同皇室血统般的神圣传承,仿佛伽利略咽气的那一刻,灵魂便穿越了半个欧洲,钻进了那个啤酒杯里。

▲一个巨匠离世了,另一个巨匠诞生了,历史叙事似乎充满了神秘感与使命感

故事听起来很不错,但是也存在很大的问题。因为当伽利略在意大利去世时,他使用的是公历(格里高利历),而在英格兰,当牛顿在冬夜里瑟瑟发抖时,英国人倔强地守着罗马时期发明的儒略历。儒略历这套老系统用了太久,每128年就会产生一天的误差。到了16世纪,日历上的时间已经比太阳的实际运行慢了整整10天。这已经不是精不精确的问题,而是日子没法过了。所以在1582年,教皇格里高利十三世大笔一挥,直接删掉了这多余的10天,让欧洲进入了精确时间。

▲1582年10月少了10天

但作为一个刚跟罗马教廷决裂的新教国家,英国人的逻辑简单粗暴:凡是教皇支持的,就是我们要反对的。哪怕教皇是对的,哪怕旧历法已经错得离谱,那也不能改,改了就是向天主教低头。于是,整个不列颠岛,就这样硬生生把自己从欧洲的时间轴上抠了下来。所以当英国人还在过圣诞的时候,法国人已经来到了第2年的1月4日。

所以所谓的圣诞礼物,不过是英国人自嗨的错觉。在整个世界的眼中,这位巨人,其实是1643年送给人类的第一份新年大礼。而牛顿从他呼吸第一口空气开始,就活在一个比世界慢了10天的时空里。这种与世隔绝的状态,反倒成了后来牛顿与英国科学的隐喻。

那个叫“新”的钉子户

除了那个被强行赋予神性的生日,他的名字也总是被后人放在显微镜下过度解读。比如说,牛顿可能不姓牛,而姓朱。在牛顿出生时,远在东方的大明王朝正在迎来自己的最后时刻,最终我们听到了一个离谱的故事版本:牛顿 ,原名朱慈炖,是崇祯帝的幼子。朱字拆开,上面是个“人”,下面那个有着倔强出头的字底,不正好是个“牛”吗?又因自己处于异国他乡,自觉愧对祖先,故将字辈“慈”字隐去,改“炖”为顿,以示顿悟。

▲牛顿肖像,很难看出其与大明先帝之间的关系(英国国家肖像馆)

这种把严肃科学史变成拆字算命的段子,虽然只是茶余饭后的笑料,但它极其精准地讽刺了人类的一种通病:我们总觉得那些超越时代的伟大智慧,必须依附于某种显赫或者宏大,就像前述的伽利略转世一般。但现实往往是枯燥且反讽的。我们来仔细看Newton这个词,它由 New(新) 和 Town(城镇) 组成。如果不考虑信达雅的翻译美学,这位物理学之神其实应该被叫作“新城村的老艾”。更不用说以前牛顿被翻译为奈顿了。当然牛顿的全名是艾萨克·牛顿,为什么叫这个名字,是因为他父亲叫这个名字,而他父亲在他出生前3个月就去世了。

二十多岁的牛顿,确实人如其名,他是那个时代无可争议的“新城主”。他在乡下的瘟疫隔离期里,像个疯狂的建筑师一样,用微积分、光学和万有引力,在人类认知的荒原上平地起高楼。那是科学史上最意气风发的时刻,一个年轻人,一支笔,在短短的18个月里面绘制了人类的经典物理学体系。然而,悲剧在于,新城是会变旧的,而建造者往往会变成最顽固的守夜人。

▲牛顿用玻璃棱镜散射光(Apic/Getty Images)

当牛顿步入晚年,这位昔日的革命者变成了科学界最霸道的独裁者。他极其痛恨别人动他的东西,尤其是那个叫莱布尼茨的德国人。在著名的微积分战争中,牛顿表现出的不是太子的隐忍,而是一个村霸的偏执。他利用皇家学会会长的权力,把英国科学界变成了一言堂,甚至组织了一个(全是牛顿支持者的)独立委员会来调查微积分的发明权,当然调查报告是他自己匿名写的。

▲皇家学会会议,牛顿坐在主席椅上,查理二世授予的皇家学会权杖摆放在他面前的桌子上(牛津科学档案馆)

当然受害者不止莱布尼茨一个,胡克因为平方反比之争,死后被牛顿销毁了他唯一存世的肖像画,导致这位曾经的伦敦达芬奇至今面目成谜;而首任皇家天文学家弗拉姆斯蒂德也被牛顿夺取了观测数据以验证引力理论。所以,如果牛顿知道大明王朝的的运作模式,他一定非常向往,毕竟在那里,靠垄断知识成为朝廷高官(铸币局局长),然后在酒局上享受众人的敬酒和顺从,本就是一位“士大夫”最极致的终极理想。

为了彻底抹杀对手,他做了一件不仅令人生厌、更遗毒无穷的事:他动用行政力量,严禁英国学者使用莱布尼茨发明的、那个优雅且符合直觉的微分符号

,逼着所有人必须使用他自己发明的、极难书写且逻辑别扭的“流数术”(ẋ,头上带个点的变量)。数学由此变成了一场政治游戏,如果你敢在纸上写一个,你就是不尊重伟大的牛顿爵士。

▲牛顿独特的微积分符号

于是,讽刺的一幕发生了:这位名字里带着“新(New)”字的巨人,亲手把自己变成了一个旧时代的钉子户。在英吉利海峡的两侧,景象截然不同:一边是突飞猛进的欧洲大陆数学界,正在用微积分开启分析数学的辉煌世纪——伯努利家族、欧拉、达朗贝尔、拉格朗日等科学家都在此大展拳脚;另一边则是盲目崇拜他的英国信徒,守着祖师爷留下的那堆带点的符号,如同守着大明朝的遗老,在固步自封中导致英国数学陷入了长达百年的沉寂。

江山代有才人出

花开花谢花漫天,时间来到1812年。剑桥的雾气仍然笼罩在象牙塔上,教授们依然像忠诚的守墓人,在黑板上机械地描画着那些带点的符号。打破这层坚冰的,不是什么德高望重的大宗师,而是一群想搞事的坏小子。

每个周日的早晨,四个本科生都会聚在某个学生宿舍里,一边抱怨着食堂糟糕的伙食,一边想着搞个事给教授们开开眼。领头的是那个后来被誉为计算机之父的富二代查尔斯·巴贝奇,旁边是背负着沉重父名天文学家之子约翰·赫歇尔,毕竟父亲发现了天王星;还有一个是个看似老实、后来却当了主教的乔治·皮科克;最后一个是木匠出身最终执掌三一学院的威廉·惠威尔。

▲查尔斯·巴贝奇(The Illustrated London News)

这几个人聚在一起,声称他们在讨论哲学,但是桌子摆的却是从法国走私过来的禁书:拉克鲁瓦写的《微积分》。1812年英国人还在跟拿破仑打仗,学法国人的数学简直是罪加一等。但是,在那本书里,他们看到了一个新世界:莱布尼茨的

x 符号简直太优雅了,逻辑清晰,推导顺滑。相比之下,牛顿那套为了防备别人抄袭而搞出来的流数术,稚嫩的像个新兵蛋子。

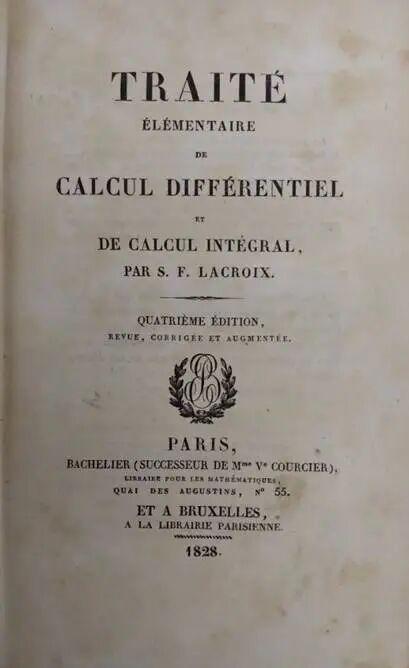

▲拉克鲁瓦《微积分导论》(Adrian Rice)

年轻人总有改变世界的宏愿,他们觉得如果再不做点什么,英国数学就要完蛋了,为此甚至喊出了口号:推广神圣的d,打倒腐朽的x。换个中国人能理解的语句:x天已死,

天当立。光喊口号没用,他们决定干一票大的。1816年,这群年轻人干了一件在当时看来近乎疯狂的事:他们私自把那本法国人的教材,翻译成了英文,并且大摇大摆地出版了。想象一下,在英法战争刚刚结束,这群剑桥学生居然在推广法国的数学,对当时的英国学界有多么大的触动。起初,学院的权威们对此暴跳如雷,甚至威胁要将其开除。但讽刺的是,这场变革最终的决胜手段,却是最“牛爵爷”式的。既然温和的学术辩论无法叫醒装睡的人,那就动用简单粗暴的行政权力。皮科克利用担任考官的职权,直接在剑桥的毕业考试中使用了莱布尼茨的符号。

▲乔治·皮科克(MacTutor)

历史回旋镖还没结束。1828年,当年最激进的巴贝奇,竟然被聘请为卢卡斯数学教授,就是牛顿当年坐过的那把椅子。这位叛徒就在祖师爷的宝座上,彻底终结了祖师爷的符号统治。英国数学终于在他手里打破百年孤独,重新连上了世界的网络。所谓的大逆不道,最后竟成了中兴之主。这大概是上帝讲给牛顿听的地狱笑话。

谁是世界上第一个“科学家”?

故事的尾声发生年轻人们决定造反的二十年后。当偶像被打破,当“新城”终于开始更新,当年那些年轻人已经成为了英国科学界的中流砥柱。但他们发现,即便砸碎了旧符号,旧的称呼却依然像一件不合身的旧长袍,紧紧裹在他们身上。

在此之前,无论你是在研究星星、石头还是蒸汽机,你都被统称为“自然哲学家”。这个词充满了古典和神学的味道,仿佛他们依然是那个在修道院里独自揣摩上帝旨意的隐士,靠着冥想和顿悟来解释世界。但时代已经变了。工业革命的齿轮正在轰鸣,这群搞工业、搞机器、搞数据的新人类,不再是那个坐在苹果树下沉思的通才。他们需要钻研更细分的领域,他们手里的工具不再是神学,而是实验和数据。

▲威廉·惠威尔(wellcome collection)

1833年,在英国科学促进会的会议上,柯勒律治在台下尖锐的嘲讽:一群搞化石与实验的人,怎么能被称之为哲学家呢。这时候威廉·惠威尔站了出来,既然旧长袍不合身,那就把它扔进火里。他当场生造了一个新词,一个模仿艺术家(Artist)构造的、在这个讲究出身的年代听起来甚至显得有些粗俗和职业化的词。他宣布,从今往后,我们不再是哲学家,我们是:

科学家(Scientist)

这个词极其精准地定义了这个新群体:他们不再是替上帝解释意图的人,他们是解剖自然的人。至此,那场始于1642年冬天的漫长纠葛终于画上了句号。牛顿被永远留在了“自然哲学家”的圣殿里,受人敬仰;而那群叛逆者,则披上了“科学家”的新战袍,推开大门,大步走进了现代世界。

热门跟贴