1992年12月13日,天津大邱庄。

万全集团总公司的会议室里,暖气烧得很足。

一张巨大的红木会议桌占据了房间的中心,桌面擦得锃亮,倒映着水晶吊灯的光芒。

禹作敏坐在首位。

他穿着那件标志性的深色中山装,手指间夹着一根进口香烟,烟雾在他略显松弛的眼袋周围缭绕。

坐在他对面的是几位从南方来的考察团代表。客人们坐得笔直,眼神里透着对这位“中国首富村”掌门人的敬畏。

01

“你们南方的步子还是不够大,”禹作敏弹了弹烟灰,语气平缓,却带着一种不容置疑的权威,“搞经济,要是前怕狼后怕虎,那就只能喝西北风。

在大邱庄,我们不讲那些虚的,只看结果,今年我们的产值要冲四十亿,明年就是一百亿。”

客人们纷纷点头,拿出笔记本飞快地记录,仿佛他在传授某种点石成金的秘诀。

就在这时,隔壁房间突然传来一声闷响。

“咚!”

紧接着,是一声极其压抑的惨叫,像是被人强行捂住嘴巴后从喉咙深处挤出来的哀鸣。

客人们的笔尖停住了。

一位戴眼镜的代表下意识地看向那面贴着精美壁纸的墙壁,脸色有些发白:“禹书记,这……隔壁是在?”

禹作敏连眉毛都没动一下。他吸了一口烟,目光扫过那位代表,眼神平静得像一潭死水。

“搞基建。”禹作敏淡淡地说道,“扩建厂房,工人在打桩。这帮泥腿子,干活手脚重,惊扰各位了。”

“哦,原来是打桩,大邱庄的发展速度真是惊人。”代表连忙赔笑,掩饰自己的失态。

禹作敏嘴角微微上扬,露出一丝不易察觉的冷笑。

他当然知道那是怎么回事。

仅一墙之隔的“接待室”里,万全集团的一名职员危福和正在接受“审查”。

理由是怀疑他贪污了厂里的公款。

在大邱庄,公检法是多余的。

禹作敏就是法,他说谁有罪,谁就有罪;他说怎么审,就怎么审。

从下午两点开始,这所谓的“打桩声”已经断断续续响了七个小时。

会议结束后,禹作敏起身送客。

他与客人们一一握手,谈笑风生,甚至还亲自把人送到了楼下的轿车旁,展现出一位改革家应有的风度与魄力。

送走客人后,他脸上的笑容瞬间消失,取而代之的是一种令人胆寒的阴沉。

他转身走回大楼,没有回会议室,而是径直推开了隔壁那扇门。

屋内烟雾缭绕,汗臭味和血腥味混杂在一起。

四五个彪形大汉正气喘吁吁地站在一旁,手里拎着橡胶棒和皮鞭。

地上的危福和已经不动了。

他蜷缩成一团,身上的衣服已经辨不出颜色,整个人像是一个被玩坏了的布偶。

“书记。”领头的打手刘云金走上前,声音里透着一丝慌乱,“这小子……好像没气了。”

禹作敏停下脚步,低头看了一眼地上的尸体。

没有震惊,没有恐惧,甚至没有一丝一毫的意外。

他的表情,就像是看到生产线上报废了一个不合格的零件。

他伸出脚,踢了踢危福和的小腿。

尸体随着他的动作晃了一下,死寂沉沉。

房间里死一般的安静,所有打手都屏住了呼吸,等待着那场即将到来的雷霆暴怒。

毕竟,这可是人命关天的大事。

然而,禹作敏接下来的反应,却让在场的所有人都感到一股寒意钻进了骨髓。

他转过身,从口袋里掏出手帕,仔细地擦了擦刚才踢过尸体的那只皮鞋的鞋尖,仿佛那是这屋里唯一值得他在意的事情。

“慌什么?”

禹作敏的声音冷得掉渣,他将手帕随手扔在危福和的尸体旁,抬头看向刘云金。

“给他家里送十万块钱。”

他语气平淡,像是在批示一笔普通的采购款,“告诉他老婆,危福和是突发心脏病死的。告诉全村人,这也是我的话。”

说完,他看了一眼手腕上的金表,眉头微皱,似乎是在责怪这件事耽误了他的休息时间。

“把地洗干净,别留下味儿,明天早上的例会照常进行。”

禹作敏推门而出,留下屋内几个人面面相觑,

02

12月15日,一辆印着“公安”字样的吉普车驶入了大邱庄的地界。

刑警队长陈志国握着方向盘,指关节因为用力而微微发白。

车窗外,连片的欧式别墅和高耸的工厂烟囱飞速后退。

这里不像是农村,更像是一座新兴的工业城市,处处透着一股暴发户式的狂傲劲头。

副驾驶上的法医小刘有些紧张,手里紧紧攥着勘查箱:“陈队,听说这地方……连市局的面子都不给?”

“这是中国的土地”陈志国冷着脸回了一挑,脚下的油门却没有松。

车子在万全集团总部门口被拦下了。

拦车的不是普通的门卫,而是穿着深蓝色制服、戴着大盖帽的“治安队员”。

如果不是肩章上的标志不同,他们的装束几乎和警察一模一样。

“干什么的?”治安队员敲了敲车窗,语气生硬,眼神里没有对警徽的半点敬畏,反倒像是在审视闯入领地的流浪汉。

陈志国摇下车窗,亮出证件:“天津市公安局刑侦处。我们接到报案,调查危福和死亡一案。”

治安队员接过证件,漫不经心地翻了翻,然后随手扔回车里:“等着,书记正在开会。”

“我是来办案的,不是来走亲戚的。”陈志国推开车门,身材魁梧的他站在那个队员面前,压迫感十足,“带路,我要见尸体。”

或许是被陈志国的气势震住了,治安队员没敢硬拦,但嘴角那抹嘲讽的笑意依然挂着。

他拿起对讲机说了几句,然后挥挥手:“走吧,有人领你们去。”

停尸的地方不在医院,而在集团的一间仓库里。

接待他们的是集团办公室主任。

这人戴着金丝眼镜,斯斯文文,说话滴水不漏。

“陈队长,真是麻烦你们跑一趟。”主任指着放在冰柜里的裹尸袋,一脸遗憾,“危福和这人身体一直不好,前天晚上加班突发心脏病,我们抢救了半天,还是没留住。

书记为了这事儿,伤心了一整天。”

陈志国没理会他的表演,戴上手套,一把拉开了裹尸袋的拉链。

一股冷气夹杂着尸臭扑面而来。

小刘立刻凑上去检查。

仅仅过了两分钟,小刘猛地抬头,震惊地看向陈志国:“陈队,这怎么可能是心脏病?肋骨断了至少六根,胸腔塌陷,全是钝器击打伤!这是他杀!绝对的他杀!”

陈志国盯着那位主任,目光锐利:“这就是你们说的心脏病?”

主任推了推眼镜,脸不红心不跳:“那是抢救的时候按断的,做心肺复苏嘛,劲儿使大了点也是有的。”

“放屁!”陈志国怒喝一声,声音在空旷的仓库里回荡,“把尸体抬上车!带回市局做尸检!”

就在几名警员准备动手的时候,仓库角落里的一部红色电话突然响了。

那铃声在寂静的仓库里显得格外刺耳,像是一种尖锐的警告。

主任走过去接起电话,听了两秒,然后把听筒递向空中,仿佛那个打电话的人就在眼前:“陈队长,书记的电话。”

陈志国大步走过去,一把抓起听筒:“我是陈志国。”

电话那头传来一个略带沙哑、却极其沉稳的声音。那是禹作敏的声音,听不出喜怒,只有一种高高在上的傲慢。

“陈队长,大邱庄的事,大邱庄自己会解决。

尸体你带不走,人你也带不走。”

“禹作敏,你这是在妨碍公务。”陈志国厉声道,“我现在怀疑危福和是被暴力殴打致死,如果你阻拦,就是同案犯!”

听筒里传来一声轻笑,像是听到了什么笑话。

“陈队长,看看你身后吧。”

电话挂断了。

陈志国猛地回头。

不知什么时候,仓库的大门已经被堵死了。

门外密密麻麻站满了人。

不是看热闹的村民,而是清一色的精壮汉子。

他们穿着统一的工作服,手里拿着钢管、铁锹,甚至还有几支不知从哪弄来的猎枪。

几百双眼睛死死地盯着仓库里的几个警察,眼神冰冷、狂热,透着一种狼群般的凶狠。

而在仓库正上方的横梁上,还挂着一条鲜红的标语,上面写着几个烫金大字:

“依法治村,走向世界。”

那几个大字在昏暗的灯光下,显得无比讽刺,像是一个巨大的耳光,狠狠扇在了法律的脸上。

陈志国摸向腰间的配枪,但他很快意识到,面对这种有组织、被洗脑的“私家军”,这把枪显得如此无力。

他被包围了。

在这个所谓的“天下第一村”,他这个代表国家法律的刑警队长,竟然成了瓮中之鳖。

门外的人群开始整齐地敲击手中的武器,节奏单一而沉重。

“咚、咚、咚……”

这声音不像是在示威,更像是一种宣判。

03

12月17日,大邱庄村口。

天空阴沉得厉害,似乎随时会压下来。

连接外界的那座水泥桥上,此刻被堵得水泄不通。

不是车祸,而是一场令人瞠目结舌的武装对峙。

桥的一头,是四百名全副武装的防暴警察。

警灯闪烁,连成一片红蓝交织的海洋。

大喇叭里反复播放着天津市局的通告:“请立即拆除路障,配合警方执法……”

桥的另一头,是大邱庄的“防御工事”。

十几辆重型拖拉机、大货车横在路中间,轮胎里的气都被放光了,像一堆钢铁巨兽趴在地上。车斗里装满了石块和砖头。

但让站在最前排的刑警队长陈志国感到棘手的,不是这些钢铁,而是钢铁后面的人。

陈志国已经从那间仓库里出来了。

两天前,市里下了死命令,禹作敏才不得不放人。但人虽然出来了,案子却一步都没推下去。

此刻,他站在防暴队的最前方,看着对面的“人墙”,眉头拧成了一个死结。

挡在第一排的,不是拿着猎枪的壮汉,也不是挥舞钢管的保安。

是老人。

几十个头发花白的老太太,搬着马扎,稳稳当当地坐在路障前面。

有的在纳鞋底,有的在剥蒜,还有的怀里抱着刚断奶的孙子,正指着警车哄孩子:“看,那是大坏蛋,来抓咱们书记爷爷的。”

在这些老人身后,才是那些青壮年。

他们穿着统一的迷彩服,手里拎着镐把,眼神警惕地盯着警察的一举一动。

“陈队,这怎么弄?”旁边的年轻警员急得满头大汗,“这要是硬冲,伤了老百姓,咱们有理也变成没理了。”

陈志国咬着牙,没说话。

这正是禹作敏的高明之处,也是他的阴毒之处。

他把全村的老弱病残绑在了他的车上,把良知当成了挡箭牌。

陈志国深吸一口气,关掉大喇叭,独自一人走了上去。

“大娘,”陈志国蹲在一位正在纳鞋底的老人面前,尽量让语气平和,“天这么冷,您回屋歇着吧。我们是来抓坏人的,不是来抓老百姓的。”

老人手中的针停住了。她抬起眼皮,浑浊的眼球里没有一丝对警察的信任,只有深深的敌意。

“坏人?”老人冷哼一声,用方言说道,“大邱庄没有坏人,只有不想让我们过好日子的外人。”

“大娘,禹作敏打死了人,这是犯法。”

“打死人?”老人突然激动起来,手里的针尖颤抖着,“那是那个人该死!要是没有禹书记,我们还在喝稀粥、挖野菜!

现在住别墅、坐轿车,谁给的?是书记给的!你们要把书记抓走,就是砸我们的饭碗,就是要我们的命!”

“对!警察滚出去!”

“保卫书记!保卫大邱庄!”

老人身后的年轻人们开始起哄,声浪一阵高过一阵。

几千人的怒吼声汇聚在一起,竟然压过了警车的警笛声。

陈志国看着那一张张狂热扭曲的脸,心里涌起一股深深的无力感。

他不怕穷凶极恶的歹徒,哪怕手里有枪他也不怕。

但他害怕这种眼神,这种发自内心的、被彻底洗脑后的愚忠。

在他们眼里,法律是一张废纸,禹作敏才是唯一的真理。

僵持持续了整整三个小时。

天色渐黑,村里的路灯亮了起来。

为了避免流血冲突,上级下达了命令:大部队暂时后撤五公里,改为智取。

所谓的“智取”,就是化整为零。

深夜,陈志国换了一身便装,绕过村口的封锁线,顺着一条干涸的河沟摸进了村子。

既然正面攻不进去,他必须在内部找到突破口。只要能找到一个目击证人,或者拿到禹作敏下令杀人的直接证据,就能撕开这道铁幕。

村里的街道干净整洁,两旁的欧式路灯散发着柔和的光。

这里看起来完全不像是一个刚刚发生过命案、正在与警方对峙的地方,平静得有些诡异。

陈志国走进一家还在营业的小卖部。

店主是个四十多岁的中年男人,正盯着一台进口彩电看。

“老板,拿包烟。”陈志国递过去一张十块钱。

店主拿了烟,找了钱,动作机械,也不看他。

“听说了吗?前两天死人的事儿……”陈志国一边拆烟,一边装作漫不经心地问,“好像动静挺大啊。”

店主的手顿了一下。

他缓缓转过头,看着陈志国。那眼神让陈志国心头一跳——和白天那个老太太的眼神一模一样,空洞、警惕,像是一个被设定好程序的机器人。

“没听说。”店主面无表情地回答。

“怎么会没听说呢?警察都在村口……”

“我说没听说,就是没听说。”店主的声音突然拔高,带着一种神经质的尖锐,“大邱庄只有好事,没有坏事。你是外地人吧?买完东西赶紧走,这里不欢迎乱打听的人。”

陈志国被赶了出来。

他在村里转了一个小时。问了扫大街的清洁工,问了坐在门口抽烟的大爷,甚至问了几个放学回家的学生。

没有一个人说真话。

所有人的回答都像是从同一个模子里刻出来的:“不知道”、“没死人”、“心脏病”。

四千多人的村庄,仿佛变成了一个巨大的哑巴部落。

陈志国站在空荡荡的街道上,冬夜的风吹在身上刺骨的冷。

他突然意识到,这层铁幕比他想象的要厚得多。

这不是简单的黑恶势力控制,这是一种精神上的绝对统治。

就在他准备撤离的时候,前方一栋看起来并不起眼的平房里,突然传来了一阵压抑的哭声。

那是死者危福和的家。

04

屋里的哭声很压抑,像是怕惊动了什么人。

陈志国轻轻推开门,闪身进了屋。

屋里没有开大灯,只点了一盏昏暗的台灯。

一个女人正跪在堂屋中间,背对着门口,面前摆着一个火盆。

她在烧纸钱,火光映照在她的脸上,忽明忽暗,透着一股说不出的凄凉。

她就是危福和的妻子,刘玉芳。

“刘大嫂。”陈志国压低声音唤了一声。

女人的背影猛地一僵。

她迅速把手里的一叠纸钱扔进火盆,慌乱地转过身,警惕地盯着陈志国:“你是谁?怎么进来的?”

“我是市局刑警队的陈志国。”陈志国掏出证件,往前走了一步,语气诚恳,“我们是来查危福和案子的。

我知道你有苦衷,外面警察都在,你只要把实情说出来,我们一定给你做主。”

刘玉芳的脸上闪过一丝惊恐,但这惊恐不是对着杀人凶手,而是对着他。

“出去!”刘玉芳突然站起来,声音尖利,“谁让你进来的?我家老危是病死的!心脏病!跟任何人都没关系!你走!赶紧走!”

“病死的?”陈志国冷笑一声,“病死的需要给十万块封口费?刘玉芳,你丈夫被打得全身骨折,内脏破裂,你就为了这几捆钱,连杀夫之仇都不报了?”

“你闭嘴!”

刘玉芳像是被踩到了尾巴,猛地扑过来,死死推搡着陈志国往外赶,“你懂什么?这是书记给的抚恤金!

书记仁义,看我们要没饭吃了才给的!你们这些警察一来,把书记抓走了,这钱要是收回去,我和孩子喝西北风去吗?”

“钱重要还是命重要?”陈志国抓住她的手腕,怒其不争,“危福和已经没命了!”

刘玉芳停止了挣扎。她抬起头,披头散发,眼神里露出一股让人毛骨悚然的空洞与狂热。

“老危的命是命,全村人的命就不是命了吗?”她喘着粗气,说出了一句让陈志国背脊发凉的话,“在大邱庄,书记就是天。

雷劈死人,你能去怪老天爷杀人吗?那是老危福薄,他做错了事,受了家法,是他该死!”

陈志国感到一阵眩晕。这是什么样的逻辑?受害者家属竟然在为施暴者寻找“合理性”,甚至将其神化。

“求求你了,警察同志。”刘玉芳突然软了下来,噗通一声跪在地上,抱住陈志国的腿,泪流满面,“你们走吧!只要书记在,我儿子以后还能进集团上班,还能分房子。

书记要是倒了,我们就真成孤儿寡母了!”

陈志国看着跪在地上的女人,心中涌起一股巨大的悲哀。

他意识到,挡在法律面前的,不是那四百个暴徒,而是这种深入骨髓的奴性与利益捆绑。

就在这时,陈志国的目光越过刘玉芳,落在了堂屋正对面的条案上。

按照农村习俗,那里应该供奉祖宗牌位或者财神爷。

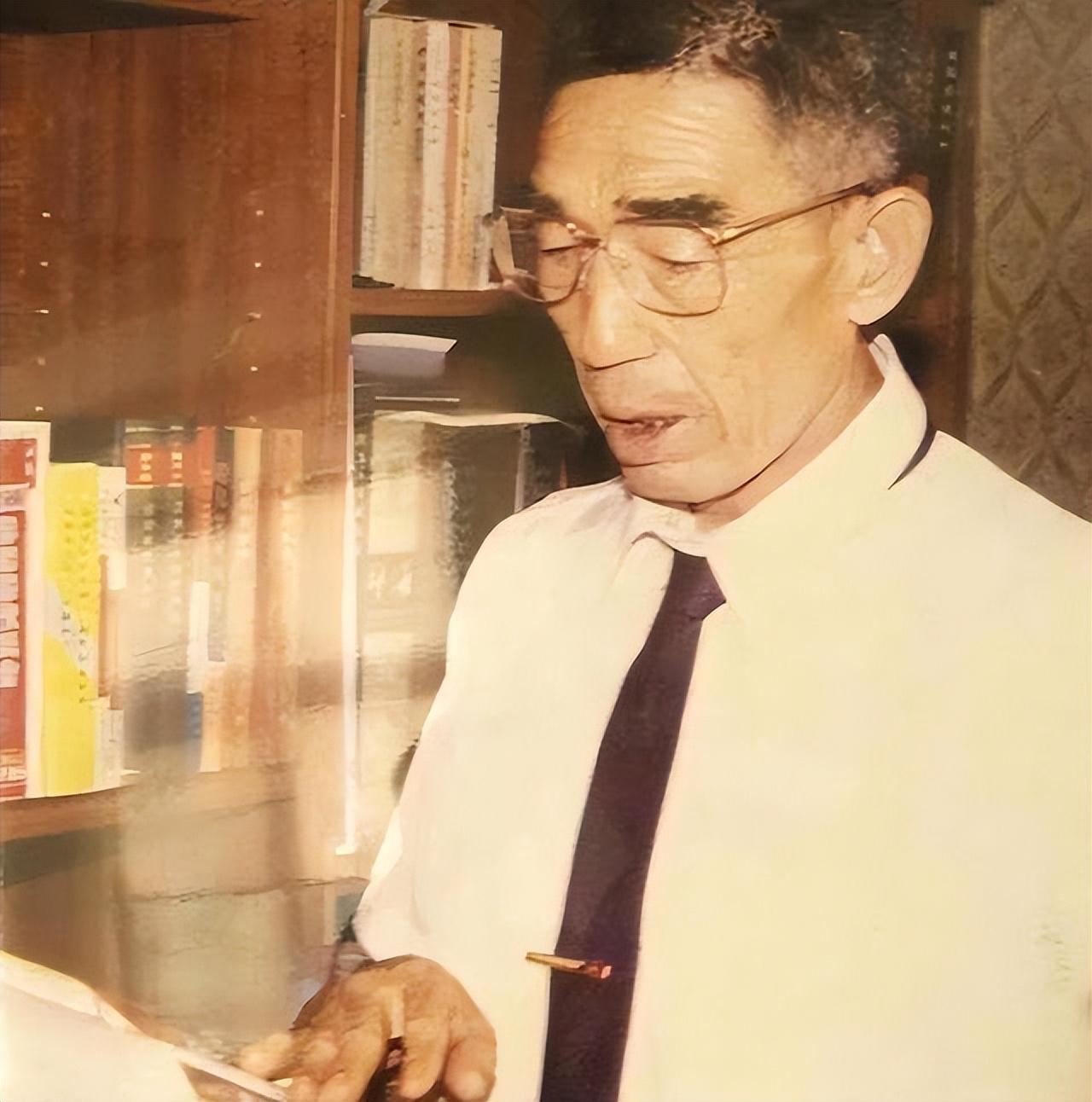

但危福和家的条案上,供奉着一张放大的彩色照片。

照片里的人梳着大背头,夹着烟,眼神睥睨众生。

是禹作敏。

在照片前,竟然还摆着香炉,插着三炷刚烧完的香。

活着的人被当成神来供奉,死去的人却像狗一样被遗忘。

陈志国心中一动,推开刘玉芳,大步走向那个诡异的“神位”。他注意到照片底座下压着一块红布,红布的一角露出一点黑色的皮质封面。

“别动!那是给书记祈福的!”刘玉芳尖叫着扑过来想要抢夺。

陈志国动作更快,一把掀开神像,抽出了那个黑色的本子。

本子沉甸甸的,封皮已经磨得有些发亮。

“这是什么?”陈志国一只手挡住发疯般的刘玉芳,一只手翻开了本子。

如果这是一本贪污账本,他不会惊讶。

但翻开第一页,他就被震住了,他也终于明白为什么全村人宁死都不敢出卖禹作敏了

没有数字,没有金额。

热门跟贴