手机在桌面上震动,嗡鸣声持续不断。

屏幕的光在昏暗的房间里明明灭灭。

同一个号码。

第43个,第44个,第45个。

我盯着那个有点熟悉的尾号,手指悬在红色的拒接键上方。

一年前的画面碎片般闪过——小女孩苍白的脸,主管冰冷的声音,银行卡里被扣掉的数字。

震动停止了。

几秒后,再次疯狂响起。

第46个。

窗外的夜色浓得像化不开的墨。

01

会议室里的空调开得太足。

冷风从头顶的出风口钻下来,我搓了搓冰凉的手指。

投影仪的光打在曾永贵脸上,将他的轮廓切割得更加冷硬。

“这个数据怎么回事?”

他用激光笔圈住报表上的某个数字,红色的光点像靶心。

“上周汇报时还是七十八万,今天就成了八十二万。”

他的目光转向我。

“彭欣悦,你解释一下。”

全会议室的人都看过来。

我翻开笔记本,找到上周的记录。

“曾总,上周说的是预计七十八万,这周统计的实际回款是八十二万。”

我尽量让声音平稳。

“实际比预期高了四万,我在邮件里标注过。”

曾永贵翻动面前的打印件。

纸张发出哗啦的声响。

“邮件?”

他抬眼看我,眼神里没什么温度。

“我每天收上百封邮件,难道每封都要仔细看?”

旁边有人低下头。

“下次有重要变动,直接当面汇报。”

他的激光笔移向下一个图表。

“不要指望别人替你记住细节。”

会议继续。

我合上笔记本,指甲在硬壳封面上压出浅浅的月牙。

季度冲刺,连续加班三周了。

今天原本该轮到我调休。

昨天提交申请时,曾永贵扫了一眼就放下了。

“等这个项目收尾再说。”

他说这话时头也没抬。

现在项目收尾了。

我趁着汇报结束的空档,又提了一次。

“曾总,今天我想申请调休。”

曾永贵正在收拾文件。

“调休?”

他动作没停。

“下周总部要来人审计,所有数据都要再核对一遍。”

他拎起公文包。

“等项目奖金发下来,再休也不迟。”

他走出会议室。

门在他身后轻轻合上。

我站在原地,听见自己的呼吸声。

空调还在吹,冷风钻进衣领。

同事拍了拍我的肩。

“算了,欣悦。”

她压低声音。

“他就是这个脾气。”

我点点头,没说话。

回到工位,电脑屏幕亮着。

邮箱里又多了几封待处理的邮件。

我坐下,点开第一封。

手指敲击键盘的声音在安静的办公区里格外清晰。

窗外天色渐渐暗下来。

高楼大厦的灯火一盏盏亮起。

我看了眼手机。

晚上七点二十三分。

调休申请在系统里还是“待审批”状态。

我关掉页面,打开新的表格。

数字在眼前跳跃,渐渐模糊成一片。

02

加完班已经快十点了。

整层楼只剩下我这一角的灯还亮着。

我保存文件,关掉电脑。

肩膀酸得发硬。

收拾东西时,水杯不小心碰倒了。

半杯凉水洒在键盘上。

我手忙脚乱地抽出纸巾擦拭。

水渗进按键缝隙,擦不干净。

心里那点烦躁终于压不住了。

我拿着水杯去茶水间冲洗。

走廊的灯是声控的,脚步声一停就灭了。

我踩了跺脚。

灯重新亮起,惨白的光。

经过楼梯间时,我隐约听见说话声。

门虚掩着,漏出一线光。

是曾永贵的声音。

和平时的严厉不同,这声音压得很低,带着某种急促的疲态。

“……我知道。”

“血库那边还没消息吗?”

“多少钱都行,你们再问问其他医院。”

我停下脚步。

不是故意要听,只是这声音太陌生了。

“……娅楠今天疼得厉害吗?”

他的语气突然软下来。

软得几乎不像他。

“你先别哭。”

“我这边处理完就过去。”

“药按时吃了吗?”

沉默了几秒。

“好,我尽量十二点前到。”

“你先睡,不用等我。”

电话挂断了。

接着是长久的安静。

我透过门缝看见一点影子。

曾永贵靠在墙上,低着头。

灯光从他头顶打下来,在脸上投出深深的阴影。

他抬手揉了揉眉心。

那个动作很慢,很重。

然后他站直身体,整理了一下领带。

又是那个一丝不苟的曾主管了。

他推开楼梯间的门走出来。

看见我时,他愣了一下。

眼神在瞬间变得警惕。

“还没走?”

他恢复公事公办的语气。

“马上走。”

我举了举手里的水杯。

“曾总也刚下班?”

他没回答这个问题。

“明天上午九点,项目复盘会别迟到。”

他迈步走向电梯,脚步很快。

我站在原地,听见电梯下行的叮咚声。

娅楠。

医院。

血库。

这几个词在脑子里打转。

我摇摇头,把这些晃出去。

别人的家事,和我无关。

回到工位,键盘还在滴水。

我用吹风机吹了十分钟,勉强能用了。

关灯离开时,整层楼彻底暗下来。

电梯镜子里的自己,眼圈发青。

03

周末上午,我去医院拿体检报告。

人很多,排队的长龙弯弯曲曲。

消毒水的味道浓得化不开。

我靠在墙边等叫号,低头翻着手机。

“让一让!让一让!”

急促的喊声从门口传来。

我抬起头。

曾永贵抱着一个女孩冲进来。

他穿着休闲服,头发凌乱,和我平时见到的样子判若两人。

怀里的女孩约莫八九岁,小脸苍白,眼睛紧闭。

“医生!医生在哪里?”

他的声音在发抖。

护士推着移动床跑过来。

他小心翼翼地把女孩放上去,手一直护着她的头。

“娅楠,坚持住。”

他说得很轻,像在哄孩子。

女孩的袖子滑上去一截。

我看见了。

细瘦的手腕上,密密麻麻的针孔。

青紫色的淤痕新旧交错。

护士推着床往急诊室跑,曾永贵紧跟在旁边。

他的背影消失在走廊拐角。

我站在原地,手里的报告单被捏出了褶皱。

叫号机叫到了我的号码。

我走过去,窗口里的护士递出报告。

“一切正常。”

她例行公事地说。

我接过报告,转身离开。

走到门口时,我又回头看了一眼。

急诊室的红灯亮着。

长椅上,曾永贵弓着背坐着,双手撑在膝盖上。

他盯着地面,一动不动。

外面的阳光很好,透过玻璃门照进来。

光斑落在他脚边,他却整个人陷在阴影里。

我推门出去。

热浪扑面而来。

走到公交站时,手机震了一下。

是工作群里曾永贵发的消息。

“下周一例会提前到八点半,所有人不得迟到。”

后面跟着三个感叹号。

我关上手机。

公交车来了,我挤上去。

车厢里很闷,混合着汗味和香水味。

我找了个靠窗的位置,看着窗外飞逝的街景。

那个苍白的女孩。

那些针孔。

曾永贵发抖的声音。

画面在脑海里挥之不去。

到站下车,热风卷着尘土吹过来。

我低头走路,鞋尖踢到一颗石子。

石子滚进路边的排水沟,发出轻微的声响。

04

公司组织年度公益活动。

地点在市中心的献血站。

“自愿参加,但不参加的同事需要提交说明。”

行政部在群里发了通知。

曾永贵在下面补充了一句。

“党员和积极分子带头。”

后面附了参加人员的名单。

我的名字在中间。

献血站里排着队。

空调开得很足,但还是能闻到淡淡的消毒水味。

轮到我时,护士示意我坐下。

“最近有没有吃药?”

“有没有熬夜?”

例行的问题。

我一一回答。

针扎进血管时,我别过头去。

血顺着管子流进血袋。

护士看着仪器上的数据,忽然抬头多看了我一眼。

“你以前献过血吗?”

“大学时献过一次。”

“有什么不舒服吗?”

“没有。”

她点点头,在表格上写了些什么。

抽完血,我按着棉签坐在休息区。

旁边有同事递过来一杯糖水。

“谢谢。”

我小口喝着。

甜得发腻。

曾永贵也来了。

他挽起袖子坐下,动作干脆利落。

护士给他扎针时,他眉头都没皱一下。

血袋慢慢鼓起来。

他的目光落在血袋上,不知道在想什么。

手机响了。

他看了一眼屏幕,立刻接起来。

“喂?”

“情况怎么样?”

“我这边快了,半小时后到。”

声音压得很低。

挂掉电话后,他看向护士。

“能快一点吗?”

护士摇头。

“规定的时间,不能快。”

他抿紧嘴唇,不再说话。

结束后,他按着棉签站起来,脚步匆匆地离开。

连公司准备的营养品都没拿。

我休息了二十分钟,感觉好些了。

走出献血站时,手机响了。

是许英逸。

我的学长,现在在市医院血液科。

“欣悦,你在哪儿?”

“刚献完血,怎么了?”

“哪个献血站?”

“中心站。”

电话那头沉默了一下。

“你的血型,是Rh阴性吧?”

我愣了愣。

“你怎么知道?”

“献血站那边有记录,系统里跳了提示。”

他的语气严肃起来。

“这种血型很少见,千分之三的概率。”

“我们医院刚好缺这种血,所以系统会特别标注。”

我走到树荫下。

“这血型有什么问题吗?”

“没什么大问题,就是稀有。”

他停顿片刻。

“你以后多注意点,尽量避免受伤出血。”

“如果需要输血,这种血不太好找。”

风吹过来,树叶沙沙响。

“知道了,谢谢学长。”

“客气什么。”

他笑了笑。

“对了,你最近怎么样?好久没见了。”

“老样子,加班加班加班。”

“注意身体,别太拼。”

“好。”

挂掉电话,我抬头看了看天。

云层很厚,阳光从缝隙里漏下来。

Rh阴性血。

熊猫血。

这个词以前只在新闻里见过。

我摸了摸刚才扎针的地方。

纱布下面,隐隐约约还有点疼。

05

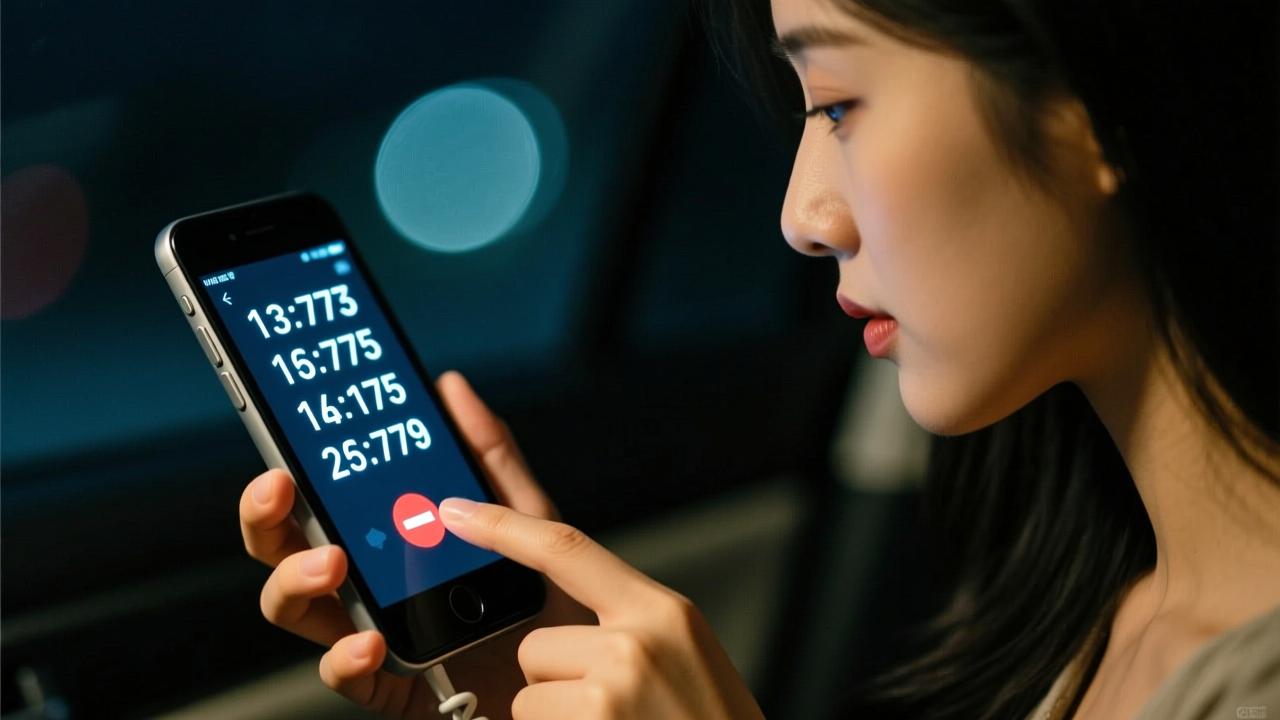

凌晨两点,手机在床头柜上震动。

我迷迷糊糊地摸过来。

屏幕的光刺得眼睛疼。

许英逸的号码。

“欣悦,睡了吗?”

他的声音很急,背景音里传来医疗仪器的滴滴声。

“刚醒,怎么了?”

“你现在能不能来一趟医院?”

我坐起来,开了台灯。

“出什么事了?”

“有个小女孩,急性溶血,需要紧急输血。”

“血型是Rh阴性,血库告急。”

“全市都在调血,但时间来不及了。”

他的语速很快。

“我记得你上次献血就是这种血型。”

“你能不能……”

“在哪家医院?”

“市一院,急诊三楼血液科。”

“我马上到。”

我掀开被子下床。

换衣服时,手有点抖。

扣子扣错了两次。

出门打车,深夜的街道空旷。

出租车司机从后视镜看了我一眼。

“这么晚去医院,家里有人生病?”

“嗯。”

我不想多说话。

车窗外的路灯飞快后退,连成一道道光带。

到医院时,许英逸已经在门口等我了。

他穿着白大褂,神色凝重。

“跟我来。”

他带着我往电梯走。

“孩子情况很危险吗?”

“非常危险。”

他按下三楼按钮。

“才九岁,之前就有病史,这次突然恶化。”

“血压一直在掉。”

电梯门开了。

走廊里灯火通明。

护士推着仪器车跑过,轮子摩擦地面发出急促的声响。

许英逸推开一扇门。

“就在这里。”

病床上躺着一个小女孩。

脸色苍白得像纸,呼吸罩遮住了大半张脸。

但我认出来了。

是曾永贵的女儿。

她闭着眼睛,睫毛在眼下投出淡淡的阴影。

手腕上连着输液管,仪器屏幕上跳动着数字。

曾永贵坐在床边的椅子上。

他握着女儿的另一只手,握得很紧。

他的背驼着,头发乱糟糟的。

听见声音,他抬起头。

看见我时,他眼里闪过一丝惊讶。

然后是困惑。

“彭欣悦?”

他站起来。

“你怎么……”

许英逸开口解释。

“曾先生,这是我们能找到的最近的同血型献血者。”

“你的同事,彭欣悦。”

曾永贵的表情僵住了。

他的目光在我和许英逸之间移动。

“你们认识?”

“她是我学妹。”

许英逸简单地说。

“现在没时间说这些了。”

“欣悦,我们需要尽快采血。”

护士推着采血设备进来。

我卷起袖子。

针扎进血管时,我看向病床。

女孩的胸口微微起伏,很微弱。

曾永贵站在旁边,一直没说话。

他的目光落在血袋上,又移开。

看向女儿,又看向我。

嘴唇动了动,但最终什么也没说。

采了400毫升。

护士小心地封好血袋,快步送去处理。

我按着棉签坐下。

有点头晕。

许英逸递给我一杯葡萄糖水。

“慢慢喝。”

我小口啜饮着。

曾永贵走过来。

“你……”

他停顿了一下。

声音很低,很干涩。

“没事。”

我说。

他点点头,转身回到女儿床边。

继续握着她的手。

许英逸低声跟我说。

“你先在这里休息半小时。”

“等会儿我送你回去。”

“不用,我自己打车就行。”

“听我的。”

他语气不容置疑。

我靠在椅子上,闭上眼睛。

消毒水的味道。

仪器的滴滴声。

还有曾永贵低低的,哄孩子一样的声音。

“娅楠,不怕。”

“爸爸在这里。”

06

第二天我请了假。

许英逸说献血后最好休息一天。

我给曾永贵发了短信。

“曾总,我今天身体不太舒服,请假一天。”

他没回复。

我睡到中午才醒。

头还是有点晕,但比昨晚好多了。

煮了碗粥,慢慢喝完。

下午坐在阳台上看书。

阳光很好,晒得人懒洋洋的。

但我看不进去。

书页上的字在跳动。

脑子里反复出现昨晚的画面。

苍白的女孩。

闪烁的仪器。

还有曾永贵说“谢谢”时的表情。

那么陌生,那么疲惫。

我摇摇头,合上书。

第三天早上,我准时到公司。

刚在工位坐下,内线电话就响了。

“彭欣悦,来我办公室一趟。”

曾永贵的声音。

听不出情绪。

我起身走过去。

门虚掩着,我敲了敲。

“进。”

他坐在办公桌后,正在看一份文件。

我站在桌前。

“曾总,您找我?”

他放下文件,抬头看我。

“昨天为什么没来上班?”

我愣了一下。

“我给您发过请假短信。”

“我收到了。”

他双手交叠放在桌上。

“但你的请假理由不充分。”

“公司规定,病假需要提供医院证明。”

“你没有提交任何证明。”

办公室里很安静。

空调发出细微的嗡嗡声。

“我当时确实不太舒服。”

“献血之后需要休息。”

“献血?”

他重复这两个字,语气平淡。

“那是你的个人行为,与工作无关。”

“公司制度里没有‘献血假’这一条。”

他从文件夹里抽出一张纸。

“这是考勤记录。”

“你昨天无故缺勤,按规定扣发当月全额奖金。”

他把纸推到我面前。

白纸黑字。

我的名字后面,标注着红色的“缺勤”。

奖金栏那里,是一个醒目的“0”。

“这个月的项目奖金是八千块。”

“全部扣除。”

他说得很平静。

像在陈述一个再普通不过的事实。

我盯着那张纸。

纸上的字在晃动。

“曾总。”

我的声音有点干。

“我献血,是为了救你的女儿。”

曾永贵的表情没有任何变化。

“那是两回事。”

他靠回椅背。

“工作归工作,私人归私人。”

“我很感谢你帮助娅楠。”

“但公司的制度,不能因为私人感情就破坏。”

他说“感谢”两个字时,语气和说其他话没什么区别。

“如果你需要,我可以个人给你一些经济补偿。”

“不用。”

“那好。”

他点点头。

“还有其他事吗?”

我看着他。

看着他整齐的领带,一丝不苟的头发,平静无波的眼睛。

昨晚那个握着女儿的手,声音发抖的男人不见了。

坐在这里的,是曾主管。

我的上司。

“没有其他事了。”

“出去时带上门。”

我拿起那张考勤记录。

纸张很轻,但握在手里沉甸甸的。

走到门口,我停下来。

他抬眼。

“你女儿……好些了吗?”

他沉默了两秒。

“好多了。”

“那就好。”

我拉开门,走出去。

门在身后轻轻关上。

走廊里,有同事抱着文件经过。

“欣悦,早啊。”

她笑着打招呼。

“早。”

回到工位,我坐下。

电脑屏幕亮着,待办事项列表长得看不到头。

我盯着屏幕,看了很久。

然后打开文档,开始写辞职报告。

07

辞职报告交上去的时候,曾永贵正在开会。

我放在他办公桌上,用镇纸压好。

下午他回来,内线电话打到我这里。

“来一下。”

我走进去。

辞职报告已经打开了,摊在桌上。

“你想好了?”

他问。

“想好了。”

“因为这个月奖金的事?”

“不全是。”

他看着我,眼神里有一丝探究。

但只有一丝。

“找到下家了?”

“还没有。”

“那为什么急着走?”

我沉默了一会儿。

“累了。”

这个答案似乎在他意料之外。

他靠在椅子上,手指轻轻敲着桌面。

“这个项目做完,本来可以给你升一级。”

“现在走,有点可惜。”

“不可惜。”

他又看了我几秒。

“好吧。”

他拉开抽屉,拿出印章。

在辞职报告上盖了章。

“去人事部办手续吧。”

“今天就可以走。”

“谢谢曾总。”

我转身要走。

“彭欣悦。”

他叫住我。

我回头。

他从钱包里抽出一张卡。

“这里面有两万块。”

“算是我个人对你的感谢。”

“拿着吧。”

他把卡放在桌上。

“你救了娅楠的命。”

“这是你应该得的。”

我看着那张卡。

银色的卡片,在灯光下反着光。

“我献血,不是为了钱。”

“我知道。”

他的语气缓和了一些。

“但这是我的心意。”

“就当是给孩子的救命恩人一点谢礼。”

我还是摇头。

“真的不用。”

他不再坚持。

把卡收回去,重新放回钱包。

“那好吧。”

“祝你以后发展顺利。”

我走出办公室。

人事部的手续办得很快。

交接清单,物品归还,离职证明。

最后去财务部结算工资。

会计是个中年女人,戴着老花镜。

她看着电脑屏幕,噼里啪啦地敲键盘。

“你这个月工资是六千四。”

“奖金呢?”

“奖金扣除了,曾总特别交代的。”

她推了推眼镜。

“还有其他疑问吗?”

“在这里签字。”

我签了字。

她数出六千四百块钱,递给我。

“点一下。”

我接过来,没点,直接装进包里。

回到工位收拾东西。

其实没什么好收拾的。

几本书,一个水杯,一盆小小的绿萝。

同事围过来。

“真的要走啊?”

“太突然了。”

“是不是找到更好的地方了?”

我笑了笑,没多解释。

收拾到抽屉最底层时,我摸到一个硬硬的东西。

拿出来一看,是一张折起来的画。

彩笔画,画纸有点皱。

上面画了三个人。

一个高大的男人,牵着一个小女孩。

旁边还有一个女人,穿着裙子。

画的下面用歪歪扭扭的字写着。

“爸爸,娅楠,和好心的姐姐。”

是贾娅楠的画。

可能是上次曾永贵带她来公司时落下的。

我拿着画,看了很久。

然后折好,放回抽屉里。

抱起纸箱,和同事们道别。

电梯下行时,我靠在轿厢壁上。

看着数字一层层跳。

从18到1。

叮咚。

门开了。

我走出大楼。

阳光刺眼。

我眯起眼睛,抬头看了看。

曾永贵的办公室在十八楼。

窗户反着光,什么也看不见。

我抱着纸箱,走进人流里。

08

我回了老家。

高铁三小时,再转大巴一小时。

到家时已是傍晚。

养母何玉芝在院子里摘豆角。

看见我,她愣了一下。

“怎么突然回来了?”

“想你了。”

我把行李放下。

她走过来,摸了摸我的脸。

“瘦了。”

“工作太累,辞职了。”

“辞了好。”

她接过我的包。

“那种地方,不干也罢。”

“先吃饭,我给你炖了鸡汤。”

晚饭很简单。

鸡汤,炒青菜,还有一碟咸菜。

我们坐在院子里吃。

晚风轻轻吹,带着田野的味道。

“这次回来住多久?”

“住一阵子吧。”

“好好休息。”

她给我盛汤。

“你从小就爱逞强,什么事都往心里去。”

“现在好了,回家来,慢慢想。”

我喝着汤,没说话。

晚上我睡在以前的房间。

墙上的奖状还在,只是颜色已经褪了。

书架上摆着旧课本,蒙了一层灰。

我睡不着,起来整理东西。

从行李箱里翻出一个铁盒子。

里面装着小时候的宝贝。

玻璃弹珠,彩色发卡,几封信。

还有一个褪色的襁褓。

很小的一块布,浅蓝色,绣着简单的花纹。

我拿出来,放在手里看。

布已经很薄了,边缘有脱线的痕迹。

这是我被收养时,身上包着的东西。

养母说,当年在福利院门口发现我时,我就裹着这个襁褓。

里面还有一张字条。

字条呢?

我在盒子里翻找。

找到了。

折成小小的一块,纸已经发黄。

我小心地展开。

上面的字是用钢笔写的,墨水洇开了些。

“请好心人收养这个孩子。”

“她生于三月十七日,早上七点。”

“母亲姓林,父亲姓曾。”

“实在无力抚养,万望善待。”

“来世做牛做马,报答恩情。”

我的手停在半空。

父亲姓曾。

曾。

这个字在纸上模糊,但清晰可见。

窗外的月光照进来,落在纸上。

字迹在月光下显得更旧了。

我盯着那个“曾”字。

看了很久。

脑子里一片空白。

然后许多画面涌进来。

曾永贵的脸。

他训斥我的样子。

他说“谢谢”时的表情。

他扣奖金时的平静。

还有贾娅楠。

苍白的脸。

手腕上的针孔。

画上的“爸爸,娅楠,和好心的姐姐”。

我放下字条。

走到窗边。

夜很深了,村子里没什么灯火。

远处有狗叫了几声,又安静下来。

我靠在墙上,慢慢滑坐在地上。

地板很凉。

月光移过来,照在我的脚边。

襁褓还摊在床上,浅蓝色的,旧旧的。

我想起养母说过的话。

“你命苦,但也是幸运的。”

“亲生父母不要你,但总有人要你。”

“我把你当亲生的养,一样疼。”

她确实做到了。

供我读书,送我上大学。

自己省吃俭用,却从不让我受委屈。

现在她老了,背也驼了。

我该陪在她身边。

可是。

这只是巧合吗?

全国姓曾的人那么多。

可是Rh阴性血呢?

千分之三的概率。

我拿起手机,想查点什么。

但又放下了。

查什么呢?

查曾永贵的家庭?

查他妻子的名字?

查贾娅楠的出生记录?

我闭上眼睛。

头开始疼。

走廊里传来脚步声。

养母轻轻推开门。

“还没睡?”

她看见我坐在地上。

“怎么了?不舒服?”

我站起来。

“就整理东西。”

她的目光落在床上的襁褓和字条上。

沉默了一会儿。

“你看到了。”

“本来想等你再大些告诉你。”

她走进来,坐在床边。

拿起那个襁褓,轻轻抚摸着。

“这些年,我也打听过。”

“但没什么消息。”

“姓林的姑娘,姓曾的男人。”

“人海茫茫,哪里找得到。”

她抬头看我。

“你是不是想找他们?”

我不知道。

我真的不知道。

“找到又怎么样呢?”

她的声音很轻。

“当年他们把你扔了,就是不要你了。”

“现在去认,图什么?”

“图他们给你留点遗产?”

“还是图他们给你道个歉?”

我摇头。

“我不是图那些。”

“那图什么?”

我答不上来。

也许是图一个答案。

图一个为什么。

图一个“我到底是谁”。

但也许,这些都不重要了。

“睡吧。”

养母站起来。

“别想太多。”

“你就是我的女儿,这辈子都是。”

她走出去,轻轻带上门。

我躺回床上。

手里还捏着那张字条。

纸很脆,我怕捏碎了,又松开。

月光移到枕边。

母亲姓林。

贾娅楠九岁。

我二十七岁。

如果。

无数的“如果”在脑子里盘旋。

最后都沉入黑暗。

09

在老家住了大半年。

我在县城找了一份文员的工作。

工资不高,但清闲。

每天骑电动车上下班,二十分钟路程。

养母的身体时好时坏。

我带她去医院检查,医生说没什么大病,就是老了。

开了些调理的药。

日子过得很平静。

像一潭水,不起波澜。

偶尔会想起以前的公司。

想起加班的日子,想起会议室里的冷气。

想起曾永贵训人时的表情。

但那些都远了,像上辈子的事。

直到那天下午。

我正在整理文件,手机响了。

我们有段时间没联系了。

上次联系还是我辞职时,他打电话来问情况。

他的声音很急。

和一年前那个凌晨很像。

“在县城,怎么了?”

“你现在方便说话吗?”

“方便。”

我走到走廊上。

“你还记得贾娅楠吗?”

我的心跳漏了一拍。

“记得。”

“她病情复发了。”

“这次更严重。”

许英逸的语速很快。

“需要大量输血,还是Rh阴性血。”

“血库又告急了。”

“我们联系了上次的献血者,就是你。”

“但你的电话打不通。”

“我换号码了。”

“怪不得。”

“曾永贵在到处找你。”

“他找到医院来了,问我们有没有你的联系方式。”

“我们当然没有。”

“他现在快疯了。”

走廊里有风吹过。

我握紧手机。

“孩子现在怎么样?”

“很不好。”

许英逸的声音低下来。

“这次是急性的,血小板掉得厉害。”

“已经昏迷两天了。”

“如果再输不上血,可能……”

他没说完。

但意思很明白。

“医院没有其他办法吗?”

“全市都在调血,但你知道,这种血型太少了。”

“上次你献血后,我们储备了一些。”

“但这次用量太大,已经用完了。”

“现在只能等。”

“等新的献血者,或者……”

他停住了。

“或者什么?”

“或者找到你。”

他说。

“你是我们目前知道的,最近的同血型者。”

“曾永贵知道这一点。”

“所以他发了疯一样在找你。”

“他找到你了吗?”

“但他去你以前的公司,挨个问你的同事。”

“有人给了他一个号码,说是你朋友的。”

“他打过去,那个人说你回老家了。”

“具体哪里,不知道。”

“他现在准备去你老家找。”

“但他连你在哪个县都不知道。”

许英逸叹了口气。

“欣悦,我知道他以前对你不好。”

“扣奖金的事,我听说了。”

“但孩子是无辜的。”

“她才十岁。”

我没说话。

看着窗外的街道。

行人来来往往,电动车按着喇叭驶过。

“学长。”

“我需要想一想。”

许英逸沉默了。

“你想好了,给我打电话。”

“但请快一点。”

“时间不多了。”

挂掉电话后,我站在原地很久。

直到同事推门出来。

“欣悦,主任找你。”

“来了。”

我收起手机,回到办公室。

主任让我送一份文件去隔壁部门。

我拿着文件下楼。

走在楼梯上时,手机又震了一下。

是一条短信。

陌生的号码。

“彭欣悦,我是曾永贵。”

“求求你,接电话。”

“娅楠需要你。”

“求你了。”

短信的最后,是一连串的感叹号。

热门跟贴