作品声明:个人观点、仅供参考

1949年12月15号,大渡河谷的晨雾浓得化不开,跟块甩不掉的白布条似的。

解放军押送队踩着霜碴子赶路,两百多个俘虏里,有个穿灰布棉袄的中年人特别扎眼。

胡子拉碴的,脖子缩在衣领里,看着像个普通军需官,可偏要用树枝把裤线压得笔直。

这细节一下子就露了破绽,这人哪儿是啥军需官,分明是国民党川湘鄂边区绥靖公署主任宋希濂。

再周密的伪装也扛不住“习惯”

宋希濂算是把伪装做到极致了。

呢子大衣塞进背囊,领章撕得只剩线头,脸上还抹了锅底灰,乍一看跟逃难的老百姓没啥两样。

可他忘了,有些东西是刻在骨子里的。

押送班长搜身时,两块银元从他裤兜滑出来,叮当作响。

再一摸内衬,居然绣着“希濂”俩字,针脚细密,后来才知道是他夫人去年在成都春熙路绣庄亲手缝的。

更有意思的是他那双手。

十指修长,指甲修剪得干干净净,可虎口和食指内侧全是硬茧。

这哪是干粗活的手?分明是常年握枪、握笔、看地图练出来的。

如此看来,习惯这东西是真可怕,就算刻意隐藏,也会在不经意间出卖你。

被俘前三天,宋希濂还在大渡河畔试过自杀。

枪管都抵上颚了,被警卫排长袁定候一把夺了下来,子弹擦着鬓角打进雪堆。

袁定候跪在地上喊“主任,留得青山”,这话算是说到他心坎里了。

那天夜里,他穿上副官递来的棉袄,袖口还留着弹孔和焦痕。

他忽然想起1938年武汉会战,自己率七十一军死守富金山,陈赓还火线送来过八路军缴获的日军罐头。

俩人并肩坐在弹药箱上,用刺刀撬开铁皮,罐头像开出朵银花。

谁能想到,短短几年过去,昔日战友竟成了敌对阵营的人。

就在押送队走到沙坪镇外的黄桷树下时,意外发生了。

一个戴眼镜的解放军干部突然冲出队列,“啪”地立正敬礼,声音颤抖却挺清晰:“宋长官,别来无恙?衡阳七期王尚述向您报到!”

这一声喊,让整个队伍都静了下来,俘虏们下意识地散开,跟被刀划开的水面似的。

敌对阵营里的人情味儿

王尚述这声敬礼,可不是凭空来的。

三年前,他还是宋希濂创办的衡阳军政干校的学生,因为地下党身份暴露被宪兵扣押。

临刑前一夜,他写下“以身殉国,不必棺椁”八个大字。

宋希濂翻案卷时,见这小伙子才二十出头,心里忽然动了恻隐之心,提笔批了“学生年幼,革面可教”,把死刑改成了三个月徒刑。

宋希濂当时也就是一念之差,怕是没料到这一念会在日后救自己一命。

王尚述那天穿着解放军棉军装,鞋帮上沾着川南红泥,敬礼的手背全是冻疮,指节粗得像竹根。

宋希濂低头还礼,声音沙哑地说“你认错人了”。

王尚述却跨前一步,压低嗓音说:“长官,当年您救我一次,今天我还您一礼。若再逃,恐被乱枪所伤。”

说完转身就往营部跑,背影很快被晨雾吞了进去。

十分钟后,宋希濂被单独带走了。

营部设在镇口的地主宅院,正堂还供着“天地君亲师”的牌位,红纸都褪了色。

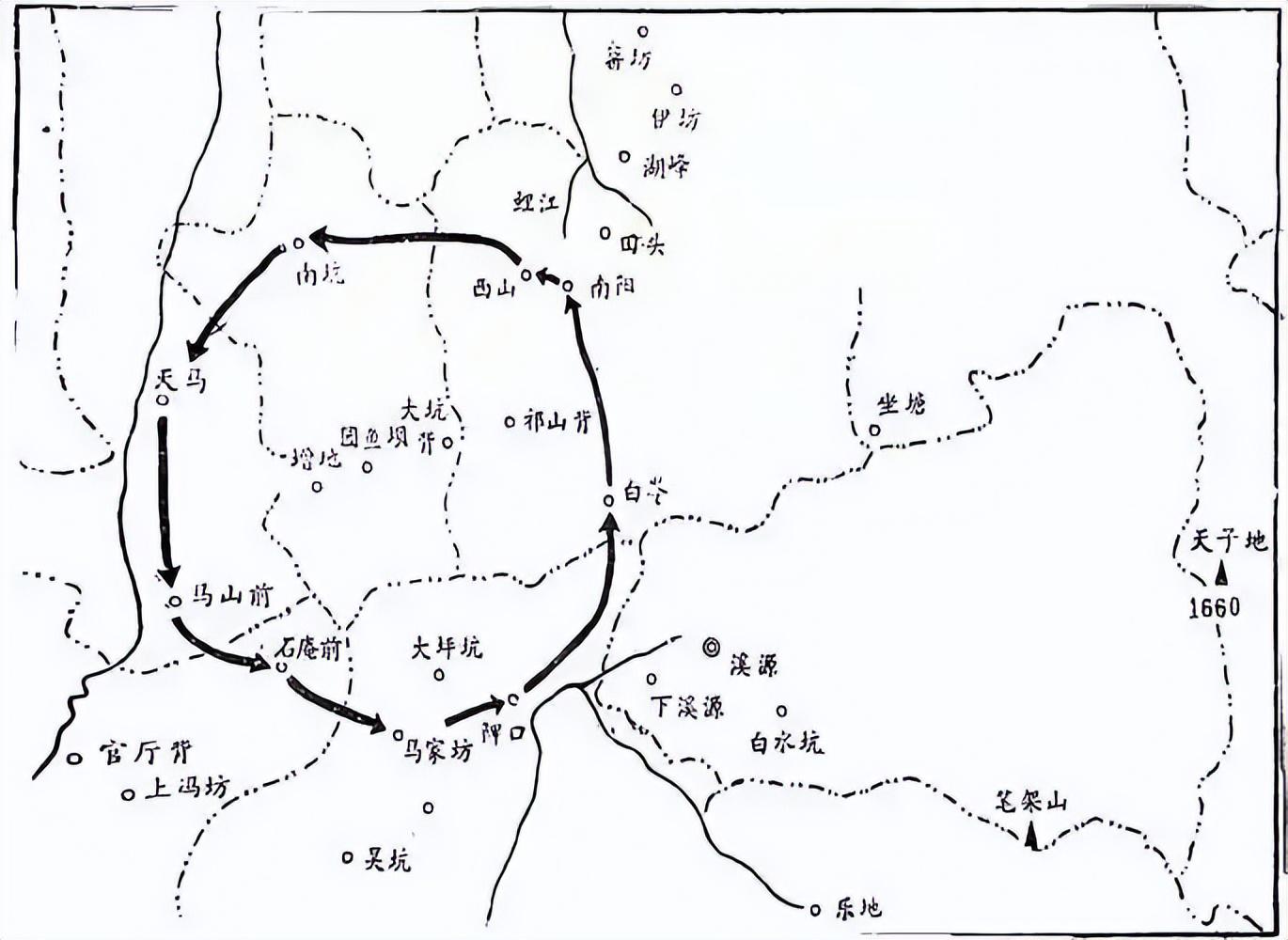

桌上摊着《川西剿匪示意图》,煤油灯照亮了王尚述的侧脸,他正向首长刘峰汇报:“俘虏队里那人,是宋希濂。”

刘峰把铅笔往图上一摔:“怪不得袖口有弹孔,原来想自杀。”

宋希濂被带进堂屋,煤油灯把他的影子投在青砖墙上,像一柄折断的军刀。

刘峰递过一碗热水,他双手捧着碗,指缝间的水雾往上冒。

这一幕让他忽然想起1925年黄埔东征,蒋介石在惠州城下也递过他一碗热水,说“希濂,革命尚未成功,同志仍需努力”。

二十四年过去,同一双手,同一碗热水,身边的人却换了天地。

当晚,宋希濂被押往重庆白公馆。

囚车经过嘉陵江时,山城的灯火在江面拉出长长金线,看着跟无数未爆的炮弹似的。

他被关进201号牢房,隔壁是廖耀湘,再过去是杜聿明。

铁门“咣当”一声合上,宋希濂把破棉袄蒙住头,可王尚述那声“宋长官”总在耳边回响,像根细铁丝,越勒越紧。

1950年3月,陈赓赴渝公干,特意绕到白公馆来看他。

看守长打开铁门,陈赓站在逆光里,跟从旧照片里走出来似的。

宋希濂猛地站起来,膝盖撞翻了小板凳,脱口而出“陈长官”。

陈赓摆摆手:“这里没有长官,只有老同学。”

俩人隔着桌子对坐,陈赓掏出两包大前门,一人一包。

宋希濂的手抖得划不燃火柴,还是陈赓替他点上的,“当年你说‘跟着校长一样革命’,如今校长跑到台湾,你却在这里。”

陈赓吐出一口烟,语气里没带啥责备。

宋希濂低着头,烟灰落在脚背上烫出个小洞,他却没感觉到疼。

这话算是说到了他的心坎里,跟着蒋介石半生,最后落得这般下场,怕是连他自己都觉得荒唐。

1959年12月4日,宋希濂成了首批特赦战犯。

出狱那天,陈赓因为心梗住院,特意派秘书来接他,还递来一张纸条:“既往不咎,好自为之。”

他把纸条贴在日记本扉页,后来就埋首政协文史馆,写下了28万字的回忆录《鹰犬将军》。

有人问他为啥取这书名,他摩挲着钢笔说:“鹰犬者,主人指向哪里,便扑向哪里。可若主人疯了,鹰犬也只能撞得头破血流。”

1980年,宋希濂获准赴美探亲,之后就留在了纽约。

七十三岁的他,每天跟妻子易吟先挽手买菜,菜篮里装着西红柿和葱,看着跟普通老头没啥两样。

1986年,王尚述随中国学者代表团访美,俩人在哥伦比亚大学门口重逢。

王尚述已经白发苍苍,见到他还是先敬了个礼:“宋老师,您好。”

宋希濂笑着还礼,曼哈顿的夕阳把他俩的影子拉得很长,像两条终于交汇的河流,前面是入海口的平静。

1993年2月,宋希濂在纽约病逝,享年86岁。

临终前,他把最后一页手稿递给妻子,上面只有一行字:“沙坪镇外那声敬礼,让我输掉一场战争,却找回一个人字。”

如今再到大渡河谷,晨雾依旧,黄桷树也已亭亭如盖。

当地老人偶尔会给游客讲起这段往事,那声1949年冬天的“宋长官”,像一粒子弹穿透了硝烟与尘埃。

这场跨越阵营的敬礼挺让人感慨的,它没改变战争的结局,却改变了一个人的人生。

在历史的洪流里,胜负或许重要,但人性的光辉,往往比输赢更值得被铭记。