见惯了搞生活流的慢综,造热搜的演技综,扶不起来的音综,以及各式各样的艺人团建综。

好久没有看过这么上头的竞技综了。

竞什么技?

一张图相信就能挑起观众的好奇。

这素人嘉宾。

这人模鬼样的造型。

都指向了这个内娱罕见的技艺比拼类综艺。

真刀真枪,刺刀见红。

这款“宝藏”。

不允许还有人不知道

彩色的荣耀·手艺人大会

第二季

第二季?

没错,这档节目去年已经播完了第一季,只是因为实在太糊,至今都没有豆瓣评分。

或许是因为第一季的“理发”,对于普通人来说还是太遥远。

毕竟没有谁能每天拿出剃刀、剪子、染发膏给自己大变活人。

于是这一季的主题,变成了化妆。

化妆?

这样Sir可就感兴趣了。

于是,抱着偷学一点美妆小技巧,拉近和身边女同事们关系的心态,Sir点开了这第二季。

10分钟后。

立刻上头。

作为一档以竞技为主的综艺,调起得很高。

这一回节目从海选起,就找来了四位在美妆界也称得上叱咤风云的艺人嘉宾,配上四位大拿化妆师,组成四组男女搭配的导师组合。

第一组,张雨绮与中国影视界妆造天花板陈敏正。

第二组,林允配合自己的美妆品牌做得风生水起的明星化妆师唐毅。

第三组,孟佳和中国的彩妆教父李东田。

第四组,周扬青和“汪小姐”的御用化妆师春楠。

人气和实力都不错。

甚至在首期里,节目组还找来了很多人的新晋老公陈丽君。

现场教学《新龙门客栈》妆容教程。

直接爆上热搜。

但对于一个竞技综艺来说,更关键的其实是这两项:

怎么比。

怎么评。

手上有没有功夫。

就是一眼鉴真。

01

没有多余的铺垫和寒暄,节目直切主题开启了选手考核。

一开场就是蓝台综艺惯常的“藏龙卧虎”。

30战29胜的来自中国台湾的竞赛化妆师杜向宇,在其他选手惊呼“怎么这么快”“他是有八只手吗”的感叹中走向考核间,为节目奠定了“专业性”的基调。

其后也有男神“收割机”潘以达,30秒就能将日常妆变成杂志妆。

让人直呼C语言。

更有在好莱坞打工的中国特效化妆师晶晶,带来国际版“奔波儿霸”。

但专业大神的秀操作,秀手速,还只是节目的第一番。

这一回还来了一帮“二次元”选手,不容小觑。

洛丽塔“满级大神”谢安然的带来了国风洛丽塔,给从业多年的春楠老师带来了新的灵感。

不善表达的标准“老二次元”i人豆芽,也惊得张雨绮合不拢嘴,上演“我全都要”。

而当专业的Cos化妆师出现,瞬间就把所有的“爆改”创作,都搞成了像是在班门弄斧。

也给观众打开了新世界的大门

化妆不仅仅是给人画,还能给娃娃画。

BJD娃娃化妆师邓天霸完美切中节目主题: “手艺”,从娃娃的头、面妆、头发、甚至眼球,全都自己手工制作完成。

并且还带来了一种Sir不懂得“二次元人”的快乐,邓天霸一直给别的选手赠送她手工制作的眼球。

通过“化妆”竞技。

生活中作为“非主流”文化从业者的群体,顺利融入化妆师们极具包容性的氛围里,也找到了展现自己的舞台。

不仅仅是会和“同好”一起抱团取暖,也会大方借出自己的工具,为虽然是初次见面但是有能力的化妆师加油鼓劲。

对。

这档综艺的爽感来源于这种惊喜:

不仅仅展现让人惊叹的专业技能,更是带来了一个个新世界的“发现”。

更重要的是,节目在保持了专业性的同时,没有那种刻意的“制造热点与矛盾”。

比如陈敏正老师。

作为行业老前辈,对于所有的参赛者,他都该夸夸,不满意之处也用温和地方式指出,从不粗暴地否认,而是给出他的改进意见。

因为当了50年的化妆师,深知出头不易,所以尽力给和自己当年一样的年轻人更多的机会,不失为一种工匠精神的传承。

而另一位唐毅老师不愧是深谙互联网之道的“网红化妆师”,他在节目中的表现也是相当的谦逊讨喜,对选手们的态度算是“海纳百川”,总能看到新人的可取之处。

虽然导师们多以鼓励为主,但是在关键时刻,经常能够成为观众的嘴替。

比如,你看看,这真的好看吗?

Sir虽然不会化妆,但是基本的美丑还是可以分辨。

无论这个作品的化妆师tittle有多少。

该淘汰还是得淘汰,没有溺爱。

这也是节目对于妆造的坚持:

发现,鼓励,但不曲意,迎合。

02

为什么“化妆”这么值得聊?

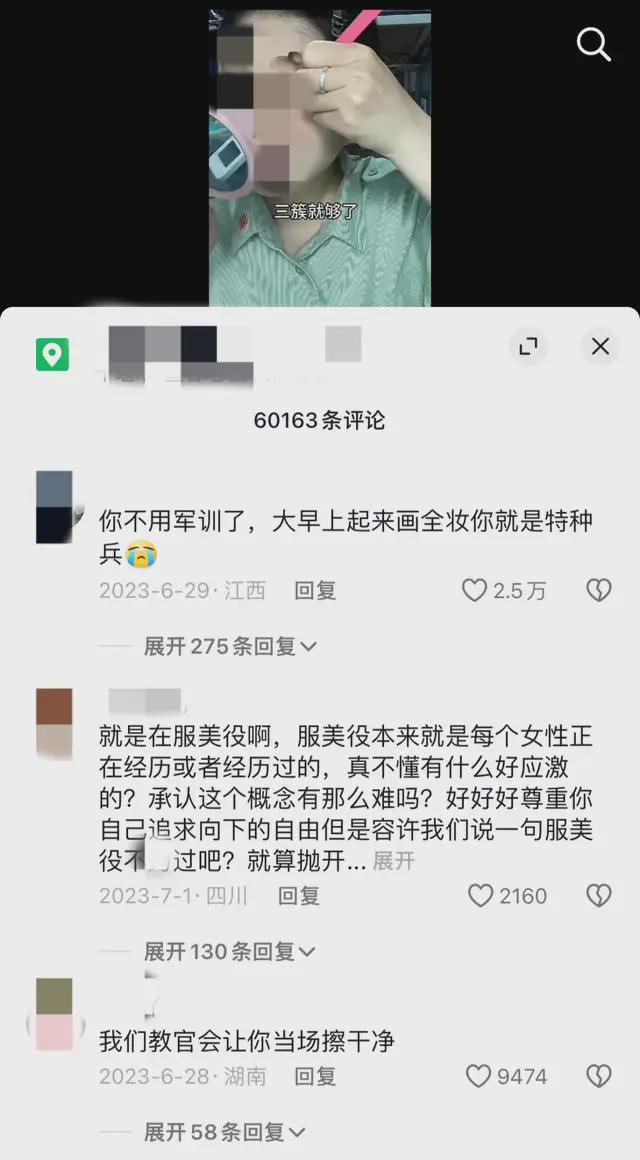

其实是因为,在这几年的互联网上,化妆,已经逐渐变成了一个有争议的话题。

比如企业要求女员工带妆上班、五点起床全妆参加军训、早八如何在宿舍无声化妆……

虽然爱美之心,人皆有之。

但“化妆”在当下的社会舆论场,逐渐也变成了一种身不由己的行为。

甚至是一种,“服美役”。

越来越多的人给本属于爱美自由的化妆,扣上了别样的偏见滤镜:

化了是“心机”,不化是“无礼”,甚至把它上升到人身攻击。

裹挟进一种弱肉强食的高低竞争里。

而在这档综艺,看不到这些。

虽然是化妆比拼,但并没有局限于“好看”。

节目组把“化妆”当成一门手艺,去掰开揉碎,从技术、创意、表达等等多维度综合考虑。

比如美妆博主空空,考核说自己的带来的是“改变我人生的妆容”。

乍一看平平无奇。

Sir以为或许是有什么更为专业的门道自己看不出来,直到她掏出卸妆棉擦掉了脸上的粉底。

偌大的胎记赫然出现在刚才还完美无瑕的脸上。

即使我们心里都知道这只是一个胎记,但谁又能保证在生活中遇到有同样胎记的人能忍住不多看一眼?能忍住不开这个痕迹的玩笑?能保证面试官在看到这样的痕迹后不多加几分犹豫?

对。

化妆不仅可以变美。

也可以遮瑕。

化妆帮助空空抵挡住了外界的歧视和非议,让她获得了和普通人一样生活的自由。

也让她有办法去帮助更多和她有一样困扰的人。

同样的例子。

当你作为一个陌生人第一次见到选手酥酥,相信你的第一印象一定是,这是一个胖胖的女生。

但当你看到化妆后的她,会发现“胖”是最不值得一提的。

化妆帮助酥酥走出了另一条属于自己的路,从未接受过美术训练的酥酥凭借热爱成为了美妆学校老师们重点关注的对象。

热爱,让普通人也可以变成取悦自己的艺术家。

这档节目有可能改变大众对于“化妆”的认识。

作为最快、最低成本的方式。

化妆的技术,能让不自信的人拥有了面对世界的勇气。

能让每个人的容貌都具有了更多的可能性。

化妆不再是“服美役”。

而是创造更多“美的可能”。

03

虽然成功拔高了化妆的价值,但节目也并不是没有槽点。

来源于这档节目的口号:

“美无需定义,做荣耀的自己”。

什么意思?

因为审美的主观性,竞技的成败争议不断。

比如,当“爆改”失效时,导师说美不能千篇一律,直接pass。

确实看得人直呼“爽”。

但来到网红的晋级。

话术又变成了,美本就不能被定义。

这种看人下菜的源头,本质还是对流量的态度,也是悬在这个节目头顶的达摩克利斯之剑。

Sir当然不想避讳流量的价值:

因为有流量,传统的手艺可以重焕生机。

比如小百花剧团的青年化妆师杨孙硕与新晋“老公姐”陈丽君的完美配合,越剧化妆层层叠叠的眼影晕染,勒头吊眉毛,每一步细细雕琢的匠心,足以感动观众,也让观众在更生活化的视角看到了越剧。

因为有流量,辛劳而又不得见天日的手艺人们得以来到大众面前。

短剧化妆师费耀庭,一登场就让短剧的消费主力张雨绮坐不住了。

当我们讨论短剧那些一分钟反转99次的剧情。

在竖屏怼脸的镜头下,我们记住了顾少、陆总、苏小姐……却少有人注意到本来籍籍无名的小演员们如何能变成了活跃在大众眼前的抓马角色。

化妆师,也是幕后的功臣之一。

当然,这也是这档节目在网络上被人诟病最多的部分。

走不掉的“网红”。

虽然这档节目没有刻意提及这些“网红”选手的网络成就,但是有意无意的对话中,总会让Sir产生一种“这位是关系户”的不适感。

典型代表——选手好平静。

这是好平静在抖音里的样子。

而这是她在节目里的样子。

不能说是一模一样,只能说是关系不大。

还有《夜雨》的创作者,小远。

小远在节目中的表现很从容,《夜雨》之外的作品也很优秀。

但是客观来说,受定妆效果影响,小远在节目中首考核的作品结果就是把张雨绮吓了一跳。

有网友锐评:模特在努力地翻出一点眼白让这个作品不是一片漆黑。

最后他晋级的时候弹幕上也是一片问号,不少人因此为上一个同类型的作品《丹顶鹤》招魂。

某种程度上,这反映了当下小众题材作品的难言之隐。

一面是拼命向主流靠拢,走向更多人的真诚努力。

但另一面,是为了留住话题人物,留住路人的流量,不得不让导师强行圆场,进退失据的尴尬。

而这种尴尬,其实也这个时代所有内娱创作的共性。

(Sir都不想举例有多少好的创意和小而美的创作,被资本和流量毁掉了)

明明有好的内容,却收获不了应有的价值。

仅仅是创作者自信不够吗?

不是。

是因为死掉的第一季,已经证明了小而美的自娱自乐在内娱行不通。

更可惜的是。

这种逼着创作者去拥抱,去迎合的内娱。

注定留不下金子,注定只会剩下一地鸡毛。

本文图片来自网络

编辑助理:少吃一碗饭

热门跟贴