何善述教授于2018年5月6日驾鹤西游,享年92岁。

怀念这位无比传奇的同济老人,他为同济生化付出了一辈子的心血。他也是我授业恩师王建枝教授的老师,为同济培养了一大批杰出人才!

何善述,1952 年毕业于同济大学医学院,1960 年作为武汉医学院生化专业副博士研究生毕业,后留校任教。主要从事酶学动力学研究及遗传性代谢病的研究,建立了国内较有影响的医学酶学实验室,在高雪氏病、糖原贮积病等遗传代谢病的研究方面作出了重要贡献。

他血气方刚时,参军打日本侵略者,远征印度;

退伍后潜心基础研究,用一生践行同济精神!

这就是同济的风骨!

也是老一辈中国人的风骨!

何善述:我与同济生化学科的一世情缘

来源:校史研究通讯

苏明华 杨少瑞访谈整理

参军报国埋误会

1926年,我出生于上海市崇明岛农村。1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,日本发动全面侵华战争,随后“八一三”事变,上海沦陷,日本占据崇明岛。当时我才11岁,正读小学6年级,亲眼目睹日本鬼子烧杀奸淫、无恶不作。

1942年,我逃亡到四川,进入四川绵阳国立第六中学高中部一年级。当时绵阳国立第六中学接受逃亡学生,并免费提供一日两餐。

1943年冬,我17岁,响应国民党十万青年参加远征军的号召,第一批报名参加缅甸远征军,但由于我大哥的坚决反对参军没有成功,我只好回到四川绵阳第六中学高中部继续读二年级。

不愿作亡国奴的我,1944年冬决心第二次参加远征军,这次参加的是印度远征军。

事先并没有告诉我大哥,等到了印度后才告诉他。到了印度密支那,我加入著名抗日将领孙立人将军的新一军。

抗战胜利后,国民党把新一军、新六军开到东北战场,准备打内战。我当时想,我参军是打日本侵略者的,现在怎么国内自己打起来了,所以要求退伍。

但由于规定学生参军要满两年才能退伍,所以到1946年9月,我才从长春退伍。

后来我受到多年的磨难,都和这段历史有关。

三进同济坎坷多

由于优秀的退伍学生军可以优先入学,1946年11月,我进入上海同济大学新生院接受为期一年的德文培训。

当时我一直在考虑学什么专业。学工科做工程师,需要有人介绍,而我是农民出身,也没有后台,所以学工科不行;而学医有手艺,就算没有后台,我也可以身背药箱做一个游走四方的郎中,于是我决定学医。

1952年,我结束了在学校的前期理论学习,准备开始临床实习。当时卫生部考虑到解放前的教授都是外国人,后来外国人都回国去了,因此中国需要培养自己的教学师资人才。记得那时我们班上共有108人,分为两部分,一部分人留在临床实习,包括外科、内科,称为后期;另一部分人参加师资培训,学习基础技术和生化生理、病理等,称为前期。按照学校统一分配,我被分在上海第一医学院高级师资培训班进行为期一年的培训。当时,我还没确定进入师资培训班后学什么专业,师资培训要求学习前期的课程,而我对已学过两年的前期课程感觉都忘了,心里很困惑。

就在报名的前一天,我在走廊里跑来跑去,无意中打扰了正在办公室看书的梁之彦教授。梁教授问我:“何善述,你跑来跑去在干什么?”我说:“我明天就要报高级师资培训班,但是学什么专业我决定不了,心里很着急。”梁教授说:“你就学我的生化专业好不好?”我说:“好,我就学您的专业。”我为什么立马就答应梁教授学习生化专业呢?首先,梁教授教我们生化课,作为学生,我们都非常尊敬他;其次,我对生化也有一定的了解,再加上那时候我也不知道学什么好,感觉自己以前学的东西都忘掉了,因此梁教授这么一说,第二天我就报名申请了他的生化专业。学习一年后,我对这个专业越来越有兴趣,专业方向就这么固定下来。毕业后,我被分配到保定的河北医学院生化教研室,做了一名生化教师。可以说,梁教授一句话就决定了我一辈子为之奋斗的专业,我非常感谢他。

在河北医学院工作期间,我的教学深受学生欢迎,我也很受学校领导的重视。但当时国内正进行肃反运动,由于参加过国民党远征军,运动中我被作为反革命嫌疑犯关押了几个月,并被要求自我反省、写材料。后来调查结果是,我没做什么坏事,就把我放出来了。这次事件给我造成了沉重的打击,我想不通为什么好人也要受到这样的批斗,所以我离开了河北医学院。

1956年之前国内没有硕士、博士学位。1956年之后,我国开始学习苏联招收副博士研究生。那时同济大学医学院已经迁到武汉,改名叫武汉医学院。梁教授是一级教授,卫生部授权他有资格招收副博士研究生。1956年,我考取了梁教授的副博士研究生,回到武汉医学院,从那以后,我和梁教授在一起又工作了很长时间。和我同时考取梁教授研究生的还有冯宗忱老师,他后来接梁教授的班,担任生化教研室主任。

在1957年的反右运动中,梁教授被判了极右,我也被划为右派。我们二人一起在农村劳动。1959年梁教授回到学校,我还留在农村劳动,后来我又被下放至老家崇明岛养鸭子、养猪,我都坚持了下来。

1978年十一届三中全会后,我得到平反,被调到崇明卫校当教师。我在卫校工作两年后,到同济找领导,要求回武汉医学院,我说,“我在哪里倒下的就要在哪里站起来”。当时有关领导认为,把我调到崇明卫校就算是给我平反了,并认为我离开学校20多年,再回到同济,业务可能跟不上需要。这时,作为校委委员和武汉政协委员的梁教授出面为我说话,他说:“你不要看何善述离开了专业20多年,但他的业务水平我很了解,现在的大学生再培养10年,水平也抵不上他现在的水平。”学校领导听梁教授这么说,就同意我回到学校。

回校后,学校经济条件差,不能补贴过去20年的工资,也不能分配房子,我说我既不要钱也不要房子,只要让我工作就行。当时教研室主任皇甫永穆知道我的情况后,非常关心我,就把我安排在实验室旁边的一个小房间里住下。

半世自强终自立

1980年,在梁教授的指导下,我开始申报科研课题。那时刚改革开放,卫生部有个全国招标课题,叫“优生优育”研究课题。协和医院妇产科主任、小儿科主任和我一起申报这个课题,结果我们中标了,拿了十几万的经费,我就在“优生优育”这个课题的基础上开始了科研工作。“优生优育”课题的原理及技术大概如下:我们在妇女怀孕 5 个月左右时,利用胆碱酯酶活性定量测定法,测量羊水中酶活性的高低,来判断胚胎是否存在畸形。该技术主要测定的是神经脊椎裂畸胎。健康胚胎大脑后面的神经质本来是密封的,而患有神经脊椎裂的胚胎的神经质会出现开裂,脊椎会立马分泌一种酶——胆碱酯酶,并扩散到羊水里。我们从羊水里面测定胆碱酯酶活性的高低差异,就可以得知胚胎是否患有神经脊椎裂。患有此病的胎儿生下来都是不正常的,而且也活不了几年。后来这个课题获得卫生部三等奖。

当时选择申报这个课题,是因为我掌握了胆碱酯酶的测定方法。国外在1980年左右就有该测定方法的相关文献报道。我把国外的方法进行改良后,其灵敏度提高了好几倍。用改良后的方法来测定羊水胆碱酯酶活性,这在国内是首创。后来我办了许多培训班,把此方法在全国进行推广,这样我逐渐在生化学界小有名气了。

这之后,我的生活和工作一下子就都顺利了,一年升讲师,再一年升副教授,再两到三年升为正教授,直线上升。在这之前,我做了二三十年的助教。20世纪80年代,我开始从事酶学动力学及遗传性代谢病的研究,建立了国内较有影响的医学酶学实验室,在高雪氏病、糖原贮积病等遗传代谢病的酶学研究方面做了许多工作,获得省、市科技进步奖6项,在国内外发表论文约100余篇。

20世纪90年代,我开始注重“细胞信号转导”的研究,因为它与酶的级联和自身反馈平衡相关。后来,我又转而进行缺氧性肺血管壁平滑肌细胞增殖及其逆转、Alzheimer病的早期诊断生化指标、肿瘤细胞的负调机制及神经元衰老防护的分子机制等方面研究。

桃李春风乐晚年

我平反后回到同济时,梁教授名下有4名研究生:杨渝珍、王炜、邹光楣、任平。虽然他们都是以梁教授的名义招收的,但由于梁教授年纪太大,所以就分给王巽义教授两个,孙家寿教授两个。后来王巽义教授中风住院,就将他培养的两个研究生王炜和邹光楣分给我培养。这是我培养的最早一代研究生。

后来,利用“优生优育”研究课题得到的经费,我做了许多其他事情:做科研课题、招收研究生。我每年大概招两到三个研究生,先后培养了大概二三十个硕士、博士。

我培养的学生国内国外都有,其中有许多人的成就都高过我,对此我心中非常高兴。例如王建枝教授,她现在是长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者;还有屈伸,当时是我的助教,后来任同济医学院副院长;第一批公开外招的研究生有三个,分别是胡波(现在美国)、周洪华(江西南昌企业家)、龚成新(现为我校客座教授)。

以前研究生不上生化课,我1980年回校后,提出为了保持招收研究生的资格,有必要为他们开设生化课。那时候,梁教授年纪大了,就让我牵头。就这样,我给研究生上课到现在有几十年了。

我工作到1991年,65岁时退休,然后又继续给研究生特别是给博士生上课20年。因为生化专业进展很快,有许多新东西,如果不讲解,学生有时看不懂,尤其是有些教材上没有的、科研上又用得着的新成果。从1952年报考师资班到退休,我学了近半个世纪的生化专业,从生化基础到前沿方面我都比较了解,对最新进展也把握得很准。每年给博士生上课时,我都要根据自己收集积累的图书资料,给他们讲解生化方面的最新进展,供他们参考。那时,我给博士生上一次课一般都是两、三个小时,一周至少上两个晚上。许多人常常从外地搭火车来听课,听完后第二天又赶回去上班。因为这些东西对他们很有用,所以我一直坚持义务上课20年,一直到85岁,当我感到自己耳朵、眼睛都不行了才停下来。

我印象很深的一件事是,我从南昌开会回来,腿摔坏了,结果学生用自行车把我接到教室去上课,上完课后学生再用自行车把我送回来。

在科研设计和对科研的理解上,我比学生们有经验。我常常跟他们讲科研设计的重要意义。如果没有很好、很完整的科研设计,科研往往就会失败,失败后就会灰心,两三年以后就会一事无成,就算有成果出来,水平也不够,或者没有突破和创新。科研设计的好坏也跟基础知识学得是否扎实有很大关系。

我告诉学生们,科研设计要有自己的想法,要自己动脑筋,要在某一个点或某一个面上有创新,完全重复别人,没有什么创新的成果,是没有意义的,是在浪费时间。我在给博士生上课时,经常给他们讲创新的基础,包括我过去收集的很多方面的最新进展和研究成果,比如膜受体与信号的传导、T细胞和B细胞以及它们相关的受体、细胞凋亡、核受体、细胞衰老等等。我让学生们有困难就来找我,我与他们一起商量着解决问题。有些听过我的课,但不是我学生的博士生,我也指导他们怎么报课题,怎么拟课题。

师生共勉再努力

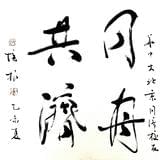

在《同济医学院1978级研究生30周年纪念册》中,我这样写道:

人到晚年,回忆过去,愧对一生!

所以近20年我用如下三句话作为座右铭来激发自己:

认认真真地工作(含教学与科研);

清清白白地做人(含待人与律己);

平平淡淡地生活(含俭朴与乐观)。

但自我检查,做得很不够;欲切实做到,确亦不易。

今寄以共勉,力求敦促!

后记:2015年是中国人民抗日战争胜利70周年,“9·3”前夕,中央决定,以中共中央、国务院、中央军委名义,向约21万名抗战老战士老同志、抗战将领、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章,表彰他们的历史功勋,彰显他们的荣誉地位。

2015年,何善述教授参加孙立人将军领导的抗日印度远征军历史得到了承认,90高龄的他,获得了中共中央、国务院和中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

热门跟贴