屋脊上的生花之笔:避火“神兽”鸱吻

“驱邪缚魅,保命护宗,吞魔食鬼,横身饮风。”

“所有邪门的克星,所有祸患的天敌,神兽鸱(chī)吻,在此坐镇!”

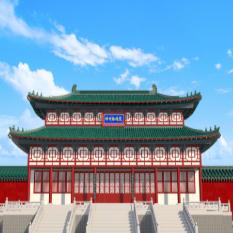

观望我国古建筑的屋檐,我们常能看到形态各异的“怪兽”形象——或矗立于屋顶的正脊之上,或点缀于垂脊之间,又或装饰在戗脊的末端。

其中,位于屋顶正脊两端的被称之为“正吻”,也就是大家常常听闻的“鸱吻”。那么,这种“怪兽”的原型究竟是什么,又缘何被安置在屋脊之上?且听我慢慢道来。

鸱吻,作为中国古代建筑中最常见的一类建筑构件,是由鸱尾逐渐演化而为屋脊兽的代名词。《词源》载曰:鸱吻,以外形略如鸱尾而称,又名蚩尾、祠尾。古人认为蚩尾乃水精,为龙诞九子之一,能辟火灾,故以为饰。据此可知,鸱吻在古代的首要功能是充当避雷装置。这一功能并非仅作为精神象征,鸱吻的材质也一般选择为具有防火性能的琉璃一类。而比它的寓意更为人称道的,是它的外形所衍生出审美意象的孕育过程。

鸱吻最早起源于两汉时期的对凤鸟纹饰的意向演化。古人将连接天神和人之间互相沟通、祈福纳祥的愿景寄托于展翅的神鸟,隋唐时期,鸱吻的形象塑造则在继承和总结了先秦两汉的温情脉脉以外,还记载了特殊的社会行为以及这些行为发出者眼中的意义。

换言之,把鸱吻意象视为一种社会“神性化”的审美标准,并以其为基准表现鸱吻造型所蕴含的无限内在礼制文化和精神风貌。如在“鱼化龙”传说的口耳相传与佛教文化艺术广泛传播的双重影响下,鸱尾的尾部逐渐演变为鱼尾的形状,同时鸱吻表面的鳞片纹样也被认为来源于佛教中象征吞噬一切的海中大鱼——摩羯鱼。

此外,晚唐的能人巧匠们在与鸱吻吞口相对的外侧极富创意地融入了一个小型兽首设计。鳞片、兽角、人物和背兽等多样元素的使用运用使得细节更加丰富,为明清时期鸱吻造型向龙形化发展奠定了坚实基础。

著名建筑学家梁思成先生曾明确提出:“中国古建筑的屋顶从来不被认为是可有可无的。我们从来不对其遮掩,而是把屋顶作为特别标榜的、骄傲的、率直的,将其全部托起,使之成为建筑中最为堂皇和最惹人注目之一部。”鸱吻作为大部分中国古代官式殿宇建筑的视觉最高点,在其演化过程中,顺理成章地被选中成为了封建思想中在建筑上畏“天”、敬“天”、追求“天威”的集中体现。

随着封建皇权意识的日益加深和建筑构件装饰功能的持续增强,在明清以后,鸱吻曾含而不露的秘密,终于被公开展示:鸱吻的造型开始固定而为我们如今所看到的龙头形:双目圆睁,张着大嘴,吞着正脊。鸱尾的动态重点从展示“尾”的特征转移至凸显其“吻”的凶猛姿态,及细节之处添加的吻座、背剑,使得鸱吻在这一时期相比其他装饰构件更能彰显皇权的不可藐视与威严的不可触犯。

如今,当我们站在中国古建筑之前,仰望着屋顶上的凛然而立、庄严稳定的避火“神兽”,我们不仅可以感受到其形式上的美感,更能深入体会到其背后所蕴含的深厚的文化内涵。见证了中国古代建筑文化之发展和繁荣的它们,不仅是中国古代建筑艺术的杰作,更是中国古代文化在物质上和精神上的不二瑰宝。

热门跟贴