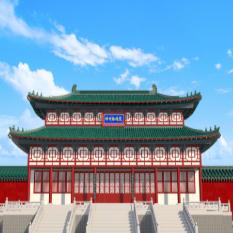

前几天,我到常山县芳村镇采风,朋友把我带到“芳油中心”打卡。这里以“宋韵芳村·油茶原乡”为主题,建成了“芳创”“芳油”“芳展”“芳邻”“芳馨”五大中心,还有芳华初心馆、智能健身广场、水阁亭广场等设施。

走进油茶工坊一看,让我为之一振的是坊内整齐排列着八大台古色古香“木龙榨”。其中一台“木龙榨”正在演绎人工压榨山茶油过程,随着石头与扦头的一次次撞击,榨油师傅一声声高亢嘹亮喊着号子,把我也带进了关于油茶的记忆。

家乡常山是“中国油茶之乡”,早在新中国成立之初,就有油茶林近十万亩。在1971年3月召开的全国棉、油、糖会议期间,周恩来总理亲切接见了常山的代表,并亲自过问常山县的油茶生产情况。给山城常山人民以莫大的鼓舞,全县的油茶迅速增至20多万亩。

我这里说的油茶,并非我国有些少数民族做工精细、当做饮料的“油茶”,而是江南油茶籽的俗称。油茶,又名员木,据《山海经》记载:“员木,南方油食也”,可见我国民间早就开始提取油茶榨油以供食用。可以说,原生的茶油距今已有二千多年的历史,是我国最古老的木本食用植物油之一。它也是我们这一带食用油的主要来源。

我农村老家屋后就有一大片油茶林,是我小时候的乐园。油茶树枝茂密,给我们一班小伙伴捉迷藏创造了天然的屏障。春夏之际,一有空闲就爬到树上摘茶片、茶泡当水果吃;天高云淡的秋季,柔韧的茶树枝上还可以荡秋千,甚至睡上一觉呢;冬天来了,油茶花开得很漂亮,不娇不艳,素雅如雪,随便掐一个空心的茅草,就可以在茶花中吸花蜜,只需轻轻一嘬,香甜的浓汁便在口腔中荡漾开来。

老父亲在茶园里干着农活,一边还会讲些油茶的故事,我怎么也舍不得离去。

每年霜降过后,我们都要在这油茶林里呆上好多天,因为此时正是油茶果熟的季节。我们向学校请了假,便蹦蹦跳跳地与生产队的社员们上山采摘油茶。虽然一天摘不了多少,攒不了几个工分,但那欢快的劳动场面,令人挥之不去。偶有不协调的时候,那也是为了生产队的利益,因为我们生产队里人均油茶面积大,惹得其他生产队“虎视眈眈”,尤其是相邻“插花山”中的油茶树,在荆棘丛生的山岗上“孰是孰非”界线难辨。

后来,大田实行了责任制,油茶树也分到了一家一户,也是真正“责任到户”的开始。每每摘完茶果后,大家还要忙于垦复油茶林,拿着砍柴刀扛着锄头上茶山,为油茶树除草中耕。到了第二年,油茶果快成熟的时候,相邻的农户还要进山分界,要么绑上稻草已示区分,要么干脆在分界线上挖一条壕沟。待到开摘的时候,大家还要确定同一天开摘时间,先把分界线上的油茶摘得精光,免得惹是生非。如此这般,父老乡亲和谐如初。

油茶果收成到家,若是嫌摘青,还得放在家中存放几天,以此来提高出油率。然后,搬到门口的坪地去晒。等到油茶果裂开的时候,家家户户就利用晚上时间去翻拣,剥开果壳,拣出油光发亮的茶籽。这是一项需要耐心的差事。记得那个年代老家还没有通电,一家人围在黄豆粒般的煤油灯下,挑灯夜战,直到“点头哈腰”的瞌睡虫上来,实在熬不住了,方才在互相鼓励中就寝。

这之后,便是兴冲冲地挑着油茶籽上榨油场。在加工厂里,看榨油师傅汗流浃背赤着双脚踩在油饼上,听他们有节奏地喊着劳动号子在撞击榨油,敬佩他们三下五除二的包茶籽饼手艺。然后,换回清香的山茶油。

在老母亲的心中,油茶是很金贵的东西,既是自家炒菜的法宝,也是馈赠亲友,尤其是送给城里人的最好礼品。母亲在这油茶山下呆了一辈子,她也许不知道外面的世界多精彩,只是默默无闻地看着子女一个一个从大山里走出去,又一个个把媳妇外甥带回家。然后自己老了,那油茶树也老了,最后连自己也葬的茶树根下。

行走在乡间,欣赏油茶林的美景。与山农们闲聊,他们个个喜上眉梢。用他们的话来讲,油茶树全身都是宝:茶籽可以榨出纯天然的茶油,为人类的健康服务;茶花不仅漂亮,还能供蜜蜂采蜜;茶树的树枝是很好的柴火,即使枯萎也做着贡献;茶树的柔性极好,枝条是做农具的好材料,它的生命力也极其顽强,哪怕贫瘠的山坡上也能茁壮成长……它就像陶铸先生赞美的“松树的风格”——要求人的甚少,给予人的甚多。由此想见,油茶之乡的人大多保存着油茶的品性。

据常山猷辂、寿源等地家谱记载,芳村片山区在宋末元初就已大量栽种油茶,明代中叶油茶已广及山区、丘陵,民国期间全县各乡均种有油茶。如今,“常山传统油榨技艺”列入省级非遗保护项目,常山也获评“中国油茶之乡”,“冬季到常山看茶花”已成为旅游的选项。

目前,常山县油茶种植面积达28万亩,年产油茶籽逾7500吨,面积和产量均居全省前列,全县超过7万从业人员通过油茶产业实现增收致富,常山油茶产品区被认定为第三批中国特色农产品优势区。油茶,这个早在《山海经》中就有记载的“山珍”,迎来了她崭新的春天 文/南丰后人

热门跟贴