3月末,曾被称为“金庸继承人”的商业大佬于品海,宣布破产。

因为极少接受采访,于品海曾被称为“最低调的大佬”,但在商界,他因早年间的几次精准投资,被称为“神奇小子”:

白手起家,在90年代初以零成本收购马尼拉最大的酒店;打败诸多竞争者,从金庸手中买下《明报》,构建起自己的传媒帝国,被称为“香港默多克”。

最风光之时,于品海却因经营失败输光一亿美金,几近破产,短暂沉寂,他转战内地的文化与房地产行业,制作过《孔子》《岁月神偷》等电影。

其创立的大地影业,更是在很长一段时间里,能够与王健林创立的万达影业相抗衡。

如此布局下,2007年左右,于品海身家就已超过百亿。

然而,商场沉浮,成功与失败总是周期性交替出现,66岁这年,于品海又一次跌入谷底,宣布破产。

“神奇小子”的剧本是否还能在他的人生中上演,似乎只能交给时间。

1958年,于品海出生于中国香港,祖籍山东,父母都是目不识丁且没有任何经商经验的农民。

纵使如此,对于儿子,他们始终坚持学习才是出路,在力所能及的范围内,给予于品海足够的支持。

中学毕业后,于品海去往日本半工半读,白天他在学校里读书,晚上在酒吧和餐厅做调酒师与服务生,偶尔还会开班,教日本人说英语。

于品海脑子聪明,很快便熟练掌握了英语、日语、广东话以及普通话。有一次,他跟随一个学生代表团回到大陆进行学术交流,因为普通话过于标准,还被认为是土生土长的大陆人:

“大家都看不出来我成长在香港,内地的朋友们还会当着我的面吐槽香港人。”

于品海

1976年,于品海被美国加州圣地亚哥大学电视新闻专业录取,因为无法支付高昂的学费,最终选择去加拿大沙省大学攻读政治经济学。

在当年的加拿大,虽然有唐人街,但中国人的影响力极低,在于品海居住的城市,甚至没有一台中文打字机。

在学校,于品海常会帮校报写文章,想要办一张中文报纸的想法,也在此时出现在他脑海中。

那时于品海在一间印刷厂打工,店主同意他晚上下班后可以使用印刷机器,如此之下,19岁这年,于品海创办了加拿大三省内唯一一份中文手抄报纸。

最初,这份报纸只在当地唐人街进行派送,因为是当地唯一一份中文报纸,许多餐馆愿意在报纸上投广告,而这也成为了报纸最初的收入来源。

报纸的影响力越来越大,那两年,于品海常开着一辆破旧的汽车,穿梭在六七个城市之间拉广告、派送报纸。

于品海

大学毕业后,于品海回到香港,在一间报社做编辑与翻译。4年后,凭借着积攒下的20万,于品海下海创业。

他先是与朋友一起创办了《时事评论》报,却因无法盈利,在半年后停止发行,之后于品海又独自创立了“智才管理顾问公司”,为房地产、金融行业提供咨询服务。

这一年,于品海27岁。彼时,社会经济飞速发展,他将目光投注在酒店领域,涉足旅游行业,积攒了不少财富。

1988年,观察到菲律宾时局变化,于品海收购了马尼拉希尔顿酒店——菲律宾联交所最大的一家上市公司。

借助高额回报率和汇率差,最终算下来,于品海以零成本将这家酒店买了下来,之后,仅仅两年,于品海就将其改造成为菲律宾最赢利的酒店集团。

马尼拉希尔顿酒店

之后,他又以资产置换的方式,收购南海发展有限公司,重整为房地产开发公司,开启房地产投资。

在当年,许多香港商人会使用这种“以小搏大”的方式进行投资并购,但这种方式风险极大,一旦失败,就会满盘皆输。也正因此,连续成功的于品海,获得了“神奇小子”这一称号。

同时,这也是很长一段时间,他被诟病的原因,许多商界人士认为于品海的成功只不过是凭借“小聪明”,而非真本事。

对于这些评价,于品海并不在意,毕竟那几年,钱实实在在地落入了他的囊中。

在于品海的商业故事中,虽然两次连环收购让他在商界崭露头角,但真正让他名声大躁的,还是“爆冷”收购金庸创办的《明报》。

1989年,金庸在《明报》创刊30周年茶话会上,公开表示自己决定退休,退出报纸管理工作。

这也意味着,《明报》即将迎来第二代业主。

最初,金庸考虑过将倾注大量心血的《明报》交给自家人,但奈何虽然育有四个孩子,但他们却都对报业没有太大兴趣:

在性格和工作能力上,长子査传侠与金庸最为相似——同样热爱文学,且11岁起就开始在报纸上发表文章,但遗憾的是,19岁那年,査传侠因情伤在异国自杀。

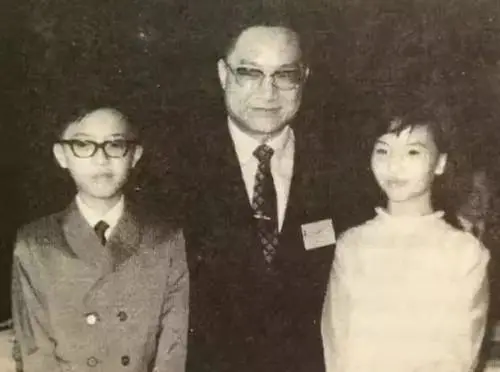

金庸与子女,左一为査传侠

二子查传倜虽曾帮父亲打理过书籍出版工作,却志不在此,他更喜欢做菜,曾拜蔡澜为师,开了一间酒楼。

长女查传诗因为年幼生病,导致耳聋,后来嫁给一位新闻记者,过着相夫教子的生活。小女查传讷则选择成为一名画家。

无奈之下,金庸只好在外在寻找“继承人”。

消息一经爆出,立刻引来数十个财团,表示愿意收购,毕竟,作为香港大型报业集团,彼时的《明报》不仅声量大,且市值已高达10亿。

其中就包括传媒大佬默多克与李嘉诚,身处其中,彼时刚赚到第一桶金的于品海,并没有太多胜率。

多年后,在接受采访时,于品海曾说:“我当时想着一定要拿下《明报》,甚至做好坚持8年的打算。”

于品海

为了达成目标,于品海花费大量时间陪伴金庸,与他一起读书看报、聊新闻理想、吃大闸蟹、还带着妻子与金庸夫妇一起同游日本。

同时,他还向金庸承诺:收购《明报》之后,他不会辞退报社老员工,会继续将《明报》的精神延续且发扬光大,且无论《明报》的股票市价如何增长,他都不会卖出明报。

对于品海,金庸十分满意:

“过去大约10年中,我热衷寻求一个聪明能干、热心新闻事业、诚恳努力的年轻人,可以将《明报》交托给他。如果不是我运气好,不会遇到于品海先生这样似乎度身订做的、比我所想象、所要求更加精彩的人才。”

金庸

关于金庸最终将《明报》卖给于品海的另一个说法,是于品海的长相极其像金庸早年间去世的长子査传侠。

对于这一传闻,于品海与金庸并未回应。

但这也侧面证明,在外界看来,金庸最终选择于品海作为继承人,极为不合理:毕竟从个人经验上看,在此之前,于品海没有运营过大型报业的经验。

从财力水平上看,于品海手中的财富不仅无法与其他财团抗衡,就连购买《明报》的钱,还是金庸借给他的。

之后的故事也证明了,大众的担忧并非全无道理。

1992年,于品海正式从金庸手中接过《明报》,顶着“金庸接班人”的称号,他飞速名满香江,个人身价更是水涨船高,达到13亿港元。

之后,他加速扩大自己的传媒事业,试图搭建起一座传媒帝国,收购《明报》的第二年,于品海收购美国时代华纳的《亚洲周刊》,并在香港创办《现代日报》。

1994年,他将触角伸向网络,申请了香港第一块互联网接入商牌照,同时斥资8亿港元,在香港柴湾创办了全球首个24小时华语卫星电视——传讯电视。

为了提高传讯电视播出新闻的时新性,于品海在英国、法国、德国、美国、日本、俄罗斯等地,都设置了记者站,一举打破了过去重大新闻都由西方媒体垄断的局面。

1995年5月8日,邓丽君因哮喘发作,在泰国经抢救无效逝世,首发该条新闻的,便是传讯电视。

那几年,于品海手握《明报》与传讯电视,成为了香港举重若轻的传媒大佬,有媒体甚至称其为“香港默多克”。

彼时风光无限的于品海未曾想到,很快,自己将迎来事业中第一次重击。

1994年底,《香港经济日报》爆出了一则于品海的丑闻:多年前在加拿大读书时,于品海曾因盗用他人信用卡、冒签支票等罪名被判刑4个月。

一时之间,于品海陷入信任危机,被推上风口浪尖,人们开始质疑,一个在诚信上有过污点的人,如何能够在以“真实”为核心的新闻界,拥有一席之地。

迫于压力,于品海不得不辞去香港报业工会主席和《明报》企业有限公司董事局主席两个职务。

1995年,于品海将《明报》出售给在马来西亚从事木材生意的华人张晓卿,此时,距离他接手《明报》刚过去三年。

数年后再聊起于品海,金庸的话语只剩下抱怨:“答应我的他都没有做到,但我不能说他,因为他还在世。”

金庸聊于品海

金庸的好友陆铿也曾聊起,后来金庸对于将《明报》交给于品海的懊恼:“他曾以为于品海会将《明报》精神发扬光大,没想到却阴沟里翻了船。”

另一方面,于品海斥巨资打造的“传讯电视”与《现代日报》,也因经营不善导致连连亏损,最终让于品海背上1亿美元的债务,身家几近输光。

无奈之下,于品海只好将“传讯电视”卖给台湾商人辜启允,至此,于品海的传媒帝国瓦解,这一年,他39岁。

站在40岁边缘,过往的辉煌在一夜间化为灰烬,“神奇小子”的金色光环,开始从于品海的头顶渐渐消散。

在商场沉浮几十年,于品海极少聊起家人。在为数不多的讲述中,人们只知道他经历了一段幸福的婚姻,儿子毕业于清华大学。

谈及原因,于品海称:“我认为家庭与生意没有关系,没必要拿出来讲述。”

于品海

朋友曾如此评价于品海:“是个十足的工作狂,眼光毒辣,似乎天生就以猎杀者的姿态出现在商场。”

但另一方面,于品海又有着极强的个人魅力,如同当年打动金庸一般,在职场中,他常能劝说对方改变心意:“可能是我的肢体语言过于丰富,大家最终总会通过我的提议。”

他身边许多员工,更是从《明报》时期就跟随他左右。

时间回到90年代末期,经历过巨大的失败后,于品海并没有沉寂太久,他飞快转移阵地,改攻内地IT行业。

1999年,卷土重来的于品海拿着还完账剩下的资金,收购了中国企业网,在北京公主坟附近租下一栋大楼,在极短时间,成为彼时中国最大的企业IT服务的服务商。

之后,他又重组资产,成立中国数码、南海控股两家上市公司,前者主营传媒与文化产业,后者涉足房地产行业。

2004年,于品海尝试投资电影,成立大地电影集团,先后发行制作了《孔子》《童年往事》,以及拿下多项国际大奖的《岁月神偷》等电影。

电影《孔子》海报

彼时,国内的电影制作是一个风险与不确定性极大的产业,因为电影院少,常常一年到头,只有四分之一的电影可以进入大荧幕。

如此之下,于品海很快意识到,如同搭建一栋大楼,在影视行业中,“拍电影”更像是室内装修,真正能赚钱且取得稳定地位的,应当是“搭建大楼”。

2006年,于品海开始在全国铺设“大地影院”,打出“让电影成为人人都能够消费的起的文化方式”这一口号,将大部分影院建立在二三线城市,且票价相对低廉。

短短4年内,大地影业晋升至全国十大院线,2011年,更是完成全国100家门店的目标。

也是在这一年,万达老总王健林开始将商业触角伸向文娱产业,他斥资196亿人民币收购美国AMC影院公司,一跃成为全球最大的院线运营商,也成为于品海电影事业的最大竞争者。

之后的很长一段时间里,万达影业都坐稳国内院线影院龙头的位置,大地影业只能屈居第二。

为了与王健林抗衡,大地影院收购了橙天嘉禾电影集团的影城业务,同时,与华谊、阿里达成合作,如此布局下,巅峰时期,于品海在全国拥有影院466家、银幕2950块,覆盖181个城市。

大地影院

同时,于品海还在内地开发房地产项目,2007年左右,于品海身家一度超过百亿元。

于品海的事业似乎又重回巅峰,实际上,风光背后,隐患早已被埋下。

进军内地的这20年来,在投资上于品海频频暴雷:

2010年,大地传媒曾投入1.45亿打造电影《孔子》,请来周润发主演,并在宣发阶段称其“发行规模将达到史无前例新高”。

遗憾的是,在当年,这部电影受到电影《阿凡达》的冲击,最终仅收获1亿票房,不仅没有赚钱,甚至成本都没能收回。

2015年,大地影院爆出偷票房丑闻,短短半个月内,亏损上亿港元,2017年,在收购橙天嘉禾时,大地影业又以高于其两倍市值的价格购入,进行了一笔性价比极低交易。

2020年之后,电影行业与房地产寒冬的接连到来,更是将于品海推入绝境,再次跌入低谷。

66岁这年,于品海迎来第二次失败。

2021年,由于影院与房地产业务受到重挫,其旗下公司南海控股账面显示已负债超过140亿,净资产仅有23.8亿港元。

2022年6月,建设银行旗下的建银国际将于品海告上法庭,要求其连本带利偿还4.16亿港元。

在长达近两年的官司后,2024年3月26日,香港高等法院颁下于品海破产令。

这也标志着,于品海正式破产。

纵观于品海的商业经历,短短几十年间,他经历过高光、也跌入过低谷。

作为商人,于品海白手起价,多次准确抓住时代的风向,顶着“香港默多克”的头衔,享受着一夜成名,收获巨大名利,构建起庞大的商业帝国。

同时,或许是因为时运,也或许是因为能力,在其漫长的经商经历中,于品海多次做出错误决策,导致其帝国渐渐坍塌,失去一切。

纵使如此,在过去的时光里,每一次面对失败,他都能够重振旗鼓,卷土再来。

聊起事业上的摔倒,于品海曾如此讲述:

“不断往前走,你伸出一步,永远不知道那一步会怎么样,永远是挑战,那么最安全的地方,就是站在原地上,一动也不动,地一定不会塌下去嘛,但那也是最糟糕的,简直是死亡的同义词了。”

再次失败后,66岁的于品海是否还能重新出发,答案并不明朗,但可以肯定的是,他一定不会就此停止。

热门跟贴