编者按

今年6月22日是中国大运河申遗成功十周年纪念日。绍兴市鉴湖研究会多位同仁有参加浙东运河申遗工作亲历。回忆过往,展望未来,本公众号编辑部特组织推出一批纪念文章,以期共同努力,在保护、传承、利用上下功夫,让古老的大运河焕发出时代新风貌。

风帆茂往昔 繁景正当时

——杂说四十里运河梁湖段文化

水贯穿了人类全部历史。水利兴则民安国强。水文化因水而生,促进了水利建设良性循环。“上善若水”意义于用好水,也意义于传承弘扬水利文化。

2014年6月22日,中国大运河成为我国第46个世界文化遗产项目,浙东运河上虞域的虞余运河、萧绍运河上虞段名列遗产目录。而旧上虞最古老的四十里运河,却无缘上榜。今值申遗成功十周年之际,暂且不表个中缘由,先说说四十里运河的梁湖段文化。

四十里运河梁湖段古道示意图:梁湖堰至倪家堡十里亭

运河往昔

古时,龙山、兰芎山下的上虞江称舜江,舜江与姚江相连。姚虞同舜裔,古时姚江亦称舜江,如今仍把四十里河标注为姚江。登临兰芎山上福仙寺,俯视曹娥江和姚江,象二条南来东往的白练飞舞,那条一汪春水向东流的便是电影《梁山伯与祝英台》中的玉水河,即四十里运河。

古时,由梁湖堰东行至西黄浦桥,向南流经县城(今丰惠镇)西门,穿过街河出通明坝与姚江相通,这就是绵亘30余里运河,贯以约数称四十里河或称官河,至今名谓未变。

粱湖堰遗址牌

四十里运河始创于西晋,在贺循开创西兴运河前的太安二年(303)已存在;时为畅通水驿航道,民众疏浚舜(姚)江上虞段故江道而初成。永嘉元年(307),会稽内史贺循诚于贸易线由内河延及东海,上谏怀帝:“江道万里,通涉五洲,朝贡商旅之所往来也”;然后,他奉旨主持疏掘四十里河,将四十里河扩容成官驿运河,通联宁波港埠而通江达海。

纵贯古今,四十里运河是浙东运河不可分离和不可替代的有机部分,是浙东的重要航道。西晋时建立的南津埭,切断了舜江与姚江联系,使埭西变为江湾,进而随海退滞泻成“梁湖”;埭东的姚江古道疏浚即为运河。

运河的开通,带动了沿河陶瓷业的发达。晋代起,梁湖陶瓷业勃兴,境内大量青瓷器具,其中不乏类冰似玉的臻品,通过得天独厚的运河便利销往四方;至今,境内尚有窑址几十处,环皂李湖东北形成窑址群,是上虞当之无愧的非一必二的瓷源之镇。

唐长庆二年(822),上虞县城迁至金罍山下的运河边,但仍遭江潮洪汛侵害;北宋初,梁湖邑绅张达创建抵洪御潮的沙湖塘和无量闸桥,使沙湖塘以东的虞中(梁湖、旧县城)和余姚地区有了生态保障。从此,四十里河成了安稳航道,成为联结明、越两州府诗路纽带;驿运繁忙更带来了运河沿线兴盛,梁湖镇尤为显著。

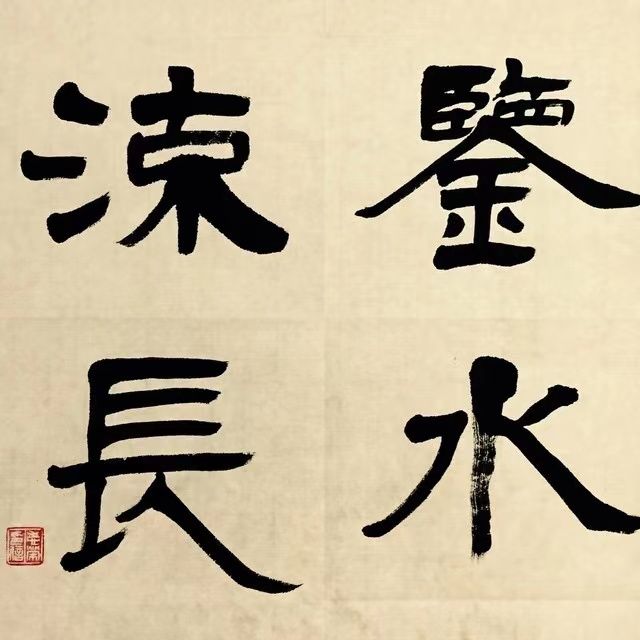

南宋定都临安,朝廷致力于加强海外贸易,因此视四十里运河为联通海上丝绸之路要道;同时,浙东的漕粮、食盐、丝绸、茶叶等重要物资,官商交通和外国使臣都由此航道驿运,所以,把四十里誉为浙东社会经济生命线并不为过。至明万历朝(1573-1620),驳船货运和驿运照旧繁忙的梁湖堰,不仅集散大量物资,坝头市面也自然形成;堰东太平桥街河边的“梁湖市”成为上虞11个集市之首,沙湖塘外的接官厅成为迎往官员使臣的居所馆寓,与接官厅相通的官埠、百步阶也一应俱全;沿河的里外梁湖等村堡更加昌盛,连兰芎山上的福仙寺,也引来了少年王阳明和倪元璐的此前尔后光顾;他们挑灯夜读的奋发故事,留下了脍炙人口的佳话。至清嘉道年间,梁湖境内的泗君庙、杜君、禄泽庙、关帝庙、总管庙、立心寺、福仙寺、沙湖庵、九龙庵香火旺盛;官河上船急帆满、樯橹相连,屹立于梁湖水口的文昌阁启文东来;最显著的莫过于清乾隆三十九年(1774)建造的西山王氏天香楼。天香楼坐落于太平桥南的官河边,主建筑占地40余亩,祖堂、祠堂、学堂(私塾)一应俱全。内设的天香藏书楼,经王望霖扩建后,藏书近十万卷,时可与宁波天一阁比肩;其中明清二代的一百多幅法帖珍品,被他倾毕生心血,碑刻成闻名中外、蔚为大观的《天香楼藏帖》12卷,价值如“千金裘 五花馬”之瑰宝。天香楼是镶嵌在玉带般运河边的璀璨明珠,其天成书香与主人王望霖的孝贤懿德,同时光耀上虞。

四十里河梁湖段,旧时由梁湖堰至倪家堡十里亭,长约3公里;航道不长,“秀色”却被历朝官宦墨客所钟情,“屈曲梁湖水,舟行乱过桥。山深皆有路,浪静不通潮。暮色浮松顶,清香动麦苗。”这首脍炙入口的《梁湖道中》,是被尊为三朝阁老的阮元(1764~1849),于清道光年间留下诗篇。

1992年,因梁湖镇域扩大,四十里河梁湖段延伸至华渡桥。2005年起,四十里新运河开拓重浚,源头由梁湖堰南移到大厍船闸,并向东开掘新河至水岸新城楼盘处,并行的新旧两条运河于此连接沟通。新运河梁湖段新建、重建了大厍船闸、洪山湖桥和曹家堡大板桥。2009年11月4日,四十里新运河上虞段全线通航,全长14公里,河宽20米,平均水深1.8米,通航能力达500吨级。2020年,姚江上游西排工程梁湖枢纽在大厍船闸傍落成,其建筑与山水美景,旋被梁湖籍中国著名海派画家、上海文联副主席李守白彩绘成梁湖运河新图画。

堰坝变迁

古时,濒海临江的梁湖,属军事要地,历来以“镇”冠名。河江源头的梁湖堰旁,各代都设有堰营、巡检司署、讯守、盐哨等要所。

四十里运河因梁湖堰而生,变迁关联着梁湖堰,也影响着文化带兴衰。史书记述的著名“南津埭”,建于梁湖象山与蔡母山头的连线上。埭创建前,梁湖曹家堡段舜江潮猛汛急,旧在南岸的曹娥祠遭侵浸而沉入江底,宋元祐八年(1093)建曹娥庙正殿一舍,孝女从此被移居到曹娥江西岸,并被六朝赐封,凳颠“人伦之光”。

元代时,梁湖埭改坝并西移。明嘉靖年间(1522-1566),江潮西徙,涨沙约七里,县令郑芸浚为河,移堰坝至江边,以通舟楫;梁湖堰成为外接曹娥江、内通姚江的驿运枢纽。浙东运河上“七堰相望,万牛回首”的风景线,梁湖堰最属亮丽。清道光十九年(1839),又开通外梁湖至曹娥江边二里涂滩(俗称十八槁),梁湖堰最终外移至江磡头。

因为梁湖堰坝址不断西移,沙湖塘外先后建筑了备塘(沙塘)、横塘,但无量闸桥仍是节制运河的水利枢纽;由于运河不断延伸,其水量、水源再次成为亟须解决的问题。

沙湖塘遗址

四十里河源水,旧出自百楼、象山、阇山,由溪涧汇注于运河,潴蓄阫隍、西溪、皂李、梁湖、沙湖之水,得以通舟楫。由于梁湖段河道浅窄,旱则水枯,涝则水溢,唐·长庆(821-824)朝后代有疏浚。“绍兴初,高宗次越,以梁湖堰东运河低涩,令发六千五百余人浚治”;明·嘉靖年间(1522-1566),县令杨绍芳督修全程纤路(包括城内);清咸同年间(1851-1874),太平军焚毁沿河大量寺庙,民房,瓦砾填塞运河至通航困难;知县翁以巽于同治三年督民挑淘疏浚。清·乾隆朝(1736-1790)起,“梁湖”渐变沙田畈,阫隍湖也退缩为西溪湖,运河沿线湖泊多垦为田地,运河源水着实不济。

为求源头活水来,保证四十里河流域农田灌溉;民国25年(1936),邑绅通明钱氏、梁湖张氏助县府在龙山脚下娥江边建上源闸,掘2.2千米西新河至外梁湖运河线,不久引水失效;1954年,县人民政府重建上源闸,功效仍不大。1964年,县政府建造拗花山电力翻水站,掘河引水济四十里运河,水量大增,梁湖、丰惠等地3.3万亩农田得到灌溉。1979年后,上浦闸灌溉总干渠引水贯通运河和虞北平原,梁湖堰的水源功能再次退化;叠加二十世纪七十年代末陆运快速替代水运,承接堰坝货运的梁湖搬运站也仅剩转驳黄沙业务。昔日驳货繁忙的堰坝市井趋于萧条。1984年和1994年,曹娥江梁湖沙塘堤顶高程2次加固至挡水标准达百年一遇;梁湖堰坝被覆盖无遗,堰坝河头渐成溇底、傍岸坐西的货运管理房也废弃荒芜。

如今,梁湖堰遗址已被列入全国文物保护单位;作为浙东古运河重要部分的四十里河梁湖段故道(江磡头至倪家堡水岸新城),因无拓宽改造,虽萎缩至沟渠状,旧貌仍清晰可辨;已归入了大运河浙东段遗产保护规划。

沙湖塘塘工局全景

希冀重光

虽然,四十里运河梁湖文化带中的文昌阁、梁湖亭、十里亭、总管庙、沙湖庵、九龙庵、接官厅、王家祠堂、世大夫第等景物消失,梁湖堰也因坝湮仅存遗址;但梁湖段运河故道、无量闸桥、太平桥、关帝庙、立心寺、亭山寺、禄泽庙、杜君庙和六通桥、西新桥尚在;天香楼留存的几十间屋宇中,东西“天香别墅”“似兰斯馨”台门旧貌尚存,其整体建筑格局和院墙构造筋骨可辨、脉络可理。沙湖塘虽然几经劫难(1959年拆除塘石、1967大旱年掘光护堤松木桩),但从长约五十米的旧岱塘躯体,依然能联想它当年的巍然雄姿,唤起人们对它抵洪御潮、护佑虞中(古县城)及余姚地区巨大能量的敬仰;它头忱无量闸与沙湖旧埠头,河埠石阶下的4棵松木桩,那是元代叶氏梅花(排)水工桩法的旧物,距今已近八百年,在“五水共治”时期,幸遇某文史工作者的极力阻止拆旧建新,才免遭损毁而留存。

沙湖河埠护坎松木桩

离无量桥西50米处的塘工局旧院(民国初,省议员、县议长王佐曾在此主持沙湖塘砌石护坡竣工宴),外围荡然无存,内核四合院尚留一芯;空地上静躺的几根支离破碎的巨型石条,那是王望霖修葺无量闸桥的桥梁板;虽在“户户纳总管”时被截头掐尾,但清嘉庆五年的落款依稀可辨,若俯首近视,似乎还能听到“铁门一闸巨浪锁,高卧堤上不知晓”铿锵诗吟。还有那梁湖老街旧态,尚能窥见全貌;上虞最古老的福仙禅寺,依然屹立在兰芎山上。这些运河沿岸的每一古景物,都有美丽动人的故事,都是千年水文化展示。若能通过修复或申遗(沙湖塘),把景物串珠成链,想必会重焕四十里运河梁湖段文化光辉。同时希冀成为浙东运河入选世界文化遗产的补正。

作者简介

王炎灿,上虞区史志室《上虞市志》编辑,梁湖乡贤研究分会长。

版权归作者所有 转载请注明来源

编辑:程丹

审核:壹之

总期:768期

热门跟贴