高全喜,上海交通大学法学院讲席教授

作者授权发布

此次美国游学,我的主要目的是来观摩学习的,我想看一下,时隔六年之后,美国的情况究竟如何,于是华历春节之后,在雨雪纷飞的寒冬之时,我开始了美东之行,观察一下美国的主流城市,其政治、法律与经贸、文化的实际情况。当然,作为一个民间学者,我的接触是非常有限的,所见所闻也是非常狭窄的,以小见大,我亲身的感受还是使我此行受益匪浅。首先抵达的自然是首都华盛顿特区(DC),无需多说,这里有美国的白宫、两院国会、五角大楼等联邦政府的诸多显赫机构,还有林肯纪念堂以及林肯广场,还有国会山和令人景仰的美国国父们的巨幅雕像,但凡到过DC的参观者们,都会亲眼目睹,耳熟能详,这里是美国国家的象征。这次来到DC,我还是在凛冽的寒风中又一次漫游了上述打卡点,但并不准备所说。

我要说的是此次我来DC感受的氛围,与多年前的几次有很大不同,明显感觉到特朗普新政对于政府机关和大学研究的强烈冲击。前述我曾谈到DC的房价情况,当时正是特朗普与马斯克的蜜月期,马斯克及其工作小组正紧锣密鼓地大力裁减政府预算、政府人员以及财政支出,DC的政府人员以及大学职员都无一例外地受到影响,很多人丢了饭碗,出售住房,挂牌现售的住宅激增到数千套,价格均在150万美元左右,显然是政府、大学以及政府相关机构的职员们所持有的,现在岗位丢了,薪水锐减了,只能廉价出售。动了他们的奶酪,心里的怨气可想而知,我多次与这里的教授和前政府职员打交道,说到特朗普,他们无一例外地都会予以谴责和痛斥,对于这位蛮横的总统以及诸多行政令,还有马斯克的肆意妄为,大为不满,但说到激烈处大多又都欲言又止,还是有点恐慌,怕不知哪一天行政令的大棒打到自己的屁股之上,我们这些外来的学者是不懂其厉害关系的。

一叶知秋,我在DC的若干天里,还是时常看到激愤的民众的抗议和游行,他们举着各式标语旗帜,轰轰烈烈地在广场和大街上游走,对于特朗普政府的某些行政命令,司法方面的,外交方面的,付诸他们的不满和抗议,不过倒是没有打砸抢,没有黑命贵,而是和平而有序的。总的来说,DC的政治情势是激越的、混杂的,又是阴郁的、寒冷的,甚至充满着隐秘的斗争和表面的光鲜,每个人都处于内心的挣扎,激情的愤恨和冲荡的喜悦,似乎美国的政治中心已然到了重大的转折关口,事情并非不关乎自己,但未来如何不可预测,一切都在变化,一切都不确定,一切都有可能。这里有正义和利益之争,有思想与观念之斗,更有起伏不定的潜流暗涌,看上去是反特朗普的占据主导,但人心惟危,道心惟微,谁又知上帝之手是如何掷骰子的呢?

我在DC的活动倒不是很匆忙,除了参加乔治城大学和律师协会的几次学术会议,在JF书店做了一次讲座之外,就是会晤朋友和参观旅游。我的老朋友Y兄的JF书店,在他们伉俪来美之后,竟然历经千辛万苦在DC的核心商务区正式开张营业,我大为赞叹,为这位中国的杰出人士之伟大壮举深表敬佩。看着挂满书店墙壁上的那些我十分熟悉的上海JF书店各位教授学者意气风发的讲座图片,我不禁与他们回忆起过往那些难以忘怀的峥嵘岁月,书店薪火相传的乃是思想启蒙的独立之人格和自由之精神。现今,在他们夫妻的艰辛努力和勉力操持之下,在美利坚的政治中心首都华盛顿卓然重建起来,这无疑是一种标志,中国的自由精神依然赓续流传,一颗火种播下来,必将形成燎原之势。我在此做了关于莎士比亚历史剧的讲座,我想言说的是,英美的思想传统,在英格兰光荣革命之前的莎士比亚时代就已播下种子,现在的美利坚不过是封建英格兰的现代版,至于其流传到环太平洋的中国大地,也是难以遏制的时代潮流,我们都在为一个新时代的到来而以书的方式努力着,DCJF书店,承载着的乃是我们一代人的光荣与梦想。

说起此次来DC,我还要感谢乔治城大学的托马斯教授,他为我专门组织了一个内部的小型午餐会,邀请了几位来自耶鲁大学、纽约大学的法学与政治学教授,讨论中国的政治宪法问题。那是一个雨雪迷蒙的严冬的正午时节,我们聚在法学院的会议室,一边吃着简易西餐,一边聊中国学术界的情况。他们对于我的到来很是欢迎,他们都是研究中国法律与政治的专家,遗憾的是多年都未再到访中国了,此前他们也都曾多次到中国的大学和研究机构访学和考察过,疫情前至今都未曾再来过中国,那个古老而又新颖的国度,他们感到有些陌生了。在DC或纽约,他们也都多次接触过中国的学者,但正像我前述的,对于那些抹黑或唱红中国政法的说辞,他们多少有些厌倦了,很愿意听听我的观点,我既不是异见人士也不是官方学者,至少保持着学者的独立人格和学术自由的开放性。

此次午餐会主要是听我介绍中国的法政情况以及宪法学的研究状况和问题意识,我所带来的最前沿的有关中国的感性信息和独立观点,是他们愿意倾听的。我从三个方面介绍了中国宪法学所面临的现实迫切的问题,并站在政治宪法学的学术立场上予以理论的阐述,我认为中国宪法正处于一个非常的变革时期,从理论方法上很类似他们熟悉的美国宪法学家阿克曼的分析框架,而真正推动宪法变革的动力机制来自人民,如何处理人民、政党与领袖三者之间的关系,是中国宪法学的重大问题,由此在中国也就产生了若干的宪法学派别,并且相互之间发生了一系列激烈的论争,云云。他们听的很认真,并不时地提出问题,有些问题非常尖锐,显示出他们的理论素养及其现实的洞见力,对此,我开诚布公地谈了自己的观点,我是一个保守的自由主义者,我更愿意从历史的演进中发现和寻找中国变革的原动力。

在这次DC的游学中,还有一次经历使我终身难忘,那就是去著名的葛底斯堡朝拜,凭吊我心中久已住足的宪法学胜地,再次聆听旷野中的二百多年前的林肯总统的葛底斯堡讲演。但凡研习宪法学的人都不会不知林肯总统的葛底斯堡讲演,那篇讲演是宪法学的名篇,确立了美利坚合众国精神再造的根基。我以前来DC,总是来去匆匆,一直没有机会去葛底斯堡游览。这次重访华盛顿,虽然一直是雨雪交加的时节,我还是了却了自己的这个夙愿。一位在DC读书并兼开Uber的西安籍年轻画家小修专门开车,带着我们冒着雨雪,赶赴离DC大约100公里的地属宾夕法尼亚州的国家军事公园,这里是南北战争的葛底斯堡战场,保留着多处古战场的痕迹,建有国家公墓和战争纪念馆,林肯总统在此发表了著名的讲演,并提出了“民有、民治、民享”的国家理想。那天的气候不是特别好,天空下着霏霏雨雪,时而阴沉绵绵,时而阳光灿烂,但我们的心情却是心旌荡漾的,我们几位都是第一次拜谒美国南北战争中这个双方决战的古战场,林肯那篇著名的激动人心的讲演,至今依然还是荡气回肠。由于是寒冬时分,来古战场的游人并不很多,稀稀拉拉的几辆大巴车,还有一些独自驾车来的游客,我们直奔辽远、广阔又有雄浑的昔日古战场,现今已经是一大片横亘在远山苍茫中的草地和农田了。烟雨朦胧的旷野中,一座高耸云天的战争纪念碑兀立在略显泥泞的沙砾草地之上,旁边则是横竖陈放着的几架战场遗留下来的锈迹甚少(肯定是时常有管理人员擦饰)的大炮和炮架,远远望去,给人一种历史的冷峻而宿命的感觉。我、小修和在乔治城大学访学的博士生余佳赛,我们一起奔跑过去,左右环视,感慨万千,我还跳上炮架,摆开姿态,做炮兵旗手挥舞旗语的开炮状,用手机拍了一些可资留念的照片。

随后,我们来到不远处的战争纪念馆,在门前草坪上,有一座林肯总统沉思的雕像,我抚摸着林肯的臂膀,遐想着往昔的那场战争,耳畔响起林肯的那份激越、沉重而稍有沙哑的讲演辞。是的,这是美国历史的一个非常的宪法时刻,美国人民在费城建国之后,历经了发展与变迁,在南北战争时期进入一个新的阶段,即面临着分裂之家的危机。关于美国的这场变革,五六年前,我曾撰写过两篇长文,从宪法学上讨论卡尔霍恩这位南方思想家所代表的美国宪法精神的内涵,我一直认为美国的宪法根基是一个复调结构,南北两方分别代表着不同的美国精神,这个美国特性早在费城制宪和联邦党人与反联邦党人的思想斗争中就充分地表现出来,美国宪法及其十二条修正案就是一个妥协的产物,美利坚合众国本身就是一个复合的联邦制国家。我认为从反联邦党人到卡尔霍恩,乃至今天到特朗普,集中体现的是美国宪法结构的共和与自治的方面,是美国州的人民主权的倡导者,只是分别具有各自时代的历史特征而已。美国宪法的复调结构中一直还有强大的联邦主义的主权在国家的另外一个方面,这就是从汉密尔顿到林肯,直到今天民主党人所倡导的世界乌托邦的普世价值之政治正确,这种美国的理想主义在林肯的民有、民治和民享的联邦主义新生那里,就已经埋下了美好的种子,并且在美国的国家发展中得到广泛而持久的深化,林肯也由此成为美国历史的神话,通过南北战争及其最终的胜利而重建了美国之魂。当然,林肯是美利坚合众国的伟大英雄,尤其是他的葛底斯堡讲演,从担负上帝的使命到美国人民的重构(民有、民治、民享的人民主权至上),再到南北和解的超越精神,凸显了一个神奇的恢弘、高贵和卓越的美国之国家特征。在此,我曾经让佳赛同学拍摄了我的一个小的录像,站在林肯雕塑边上的思考,试图在我论述完卡尔霍恩之后,再重述美国人民的高于州人民的宪法之转型,可惜的是,这个小视频在日后的一场暴雨中,手机不慎因雨水的侵袭而被搞丢了。不过,林肯的葛底斯堡讲演依然在我们的心中永存,那是美国精神的至为辉煌灿烂的篇章。

我曾经指出,南北战争的实质乃是宪法之战,南北两方都在争夺宪法之根本条款的解释权,究竟谁是人民之主体,北方代表的联邦之人民,还是南方代表的诸州之人民,州人民是否有脱离联邦的权利,联邦参众两院的议员人数配置及其权重之如何,等等,但我们最终看到的是,由于宪法解释的难以安顿,美国人民还是为此付出了惨痛的代价,南北两方进行了长达数年的兄弟手足之间的残酷战争。从这个意义上,宪法之战又是战场上的真枪实战,军事、战争和暴力,充斥在宪法文字的字里行间,使我们对宪法条文及其修正案有了另外一种现实主义而非规范主义的理解,这在我们随后参观的战争纪念馆中感受尤深。葛底斯堡,一方面是林肯的讲演纪念碑和雕塑,另外一方面是血淋淋的战争场景的展示馆,正义、言辞、宪法条款,大炮、枪械、士兵的伤亡,以及暴力,最终何者主导着美国的新生,为什么观念和利益之争要通过战争、暴力和死亡来解决呢?谁都知道,林肯代表的北方联邦是通过战争的胜利而解决了南北分裂的政治、经济与文化问题,葛底斯堡讲演是一份胜利的宣言书,南方及其政治、经济与文化的诉求,是否因为这场战争的失败而被根除了?其实,情况并非如此,美国的立国根基从来就是复调的结构,主旋律和复调一直是彼此消长、变调浮沉的,葛底斯堡之战决定了联邦人民主权的胜利,但州人民主权的复调也还一直存续和孕育着,在某个关键的时刻还会重新崛起,复调变主调,主调变复调,这个宏伟的交响乐章的相互涤荡,激情演绎,才是美国精神的生命力之所在。值得景仰的是,林肯葛底斯堡讲演并非一篇胜利者的讨逆檄文,而是美国之和解精神的倡议书,其饱含的悲悯之情怀以及对于战争对手的宽容、致敬与和解,这是我们理解美利坚民族精神的一个关键点,也是林肯之所以赢得美国人民一致尊崇的关键之所在。

经此一游,在返回的途中,我不禁有灵魂重获洗礼的神圣之感受。“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”心中莫名冒出来的这首历史咏怀之诗句,总是感到味道不对,中土故国的那种历史感慨,难免有空虚和惆怅的落寞以及悲凉,但葛底斯堡之战场的烽烟和死亡,林肯讲演的峻急和悲悯,却不由得使人生发出一种沉甸甸的生存感甚至悲剧性的神圣感,这个美利坚民族虽然历经战争磨难,终将会死里重生,构建他们的山巅之国。由此,我想到七十年前中国的内战,想到历史上无数的改朝换代,在中土的思想观念和历史传统中,人们接受和推崇的只是宜将剩勇追穷寇、王侯将相宁有种乎的决绝斗气之狠勇,哪里有和解与宽容的妥协精神、复调结构呢?你死我活、永远革命,呵呵,这是我们习以为常的政治斗争法则。此外,我还想到时下的特朗普之争,对那些所谓总统独裁、违宪危机以及美国倒坍的各种说辞,我很不以为然,特朗普所代表的不过是美国复调结构之宪法的一种南方精神的翻盘而已,其商人治国之最终和解的精神气质倒是与林肯的律师政治家的葛底斯堡讲演,有异曲同工之妙。美利坚共和国不会倒坍,要相信美国人民的智慧及其容纳百川的包容精神,在短暂的非常政治的震荡之后,美国会进入其常态的日常政治时期,作为一个外来的访客,我对美国当前的纷纷扰扰、喜喜忧忧、一惊一乍、左右失据,并不是那么悲观,风物长宜放眼量,一切都交付给时间吧。时间是最好的检验器,古往今来、古今中外,多少人和事经过历史时间的检测,我们终将会看到它们真实的面目。

行色匆匆,我的美东之旅又到了纽约。纽约、纽约,还是那个纽约,说实在的,我在纽约的若干天逗留,并没有多少新奇的见闻。在夜阑的时分,我在风雪交加中再次漫游曼哈顿,这里依然是人流穿梭,熙熙攘攘,五光十色,灯红酒绿,华尔街的风涛激浪还是那样的在漩涡中影响着世界金融的命脉,各种来此淘金的卓越之士依然是前赴后继,而到此观光浏览的世界各地的游客,还是如醉如痴地欣赏着马戏团式的浮光璀璨的各种表演和喧嚣。在闲适的时候,我也来到哈德逊河畔,遥望着水天一色的大西洋的海岸斑斓,那些牵着爱犬逍遥散步的人们,他们来自何方,又居于何所,其生活的情趣和工作的形态又是如何,当然,我对此是茫然不知的,心中的疑问还是莫名其妙地涌现出来,最终还是回到自己,我为什么到此漫游,自己又是谁,来自哪里,向何处去呢?我想起一位前辈学者黄仁宇,他有一本《哈德逊河畔谈中国历史》的书,四十多年前他也曾面对着川流不息的哈德逊河,构思他的关于中国大历史的思绪。呵呵,有朝一日我是否也能闲适下来,坐在哈德逊河畔的木椅上,构想着我心目中的中国之政治宪法学呢?

在纽约大学法学院,我参加了几次会议,听了几次学术报告,与若干中国人权律师做过一些交流,我感到他们还是主要关注各国各地的权利保障问题,这个当然没错,它们是法学研究乃至司法事务的主流业务。例如,在美国的各州,尤其是纽约等美国大都市,外来移民的权利保障问题是一个大问题,至于近些年民主党掀起的性别和少数族裔的权利优先,以及所谓的黑命贵问题,等等,都是司法上的问题,还有大陆各地的企业家的私人财产、人身权利问题,律师面临的职业风险,这些都是当今法学界的重要问题,对此展开的讨论,成为美国法学院研究的主要议题。我对此也是赞同的,认为法学的中心是围绕着权利保障展开的,这对于发展中国家的法制建设来说,尤为如此。但是,西方世界是否也存在着一个权利泛滥,后发权利或某些新造的权利有取代基本权利之虞呢?还有,我也发现,特朗普的新政对于司法部门的冲击,尤其是对于人权律师的冲击,是相当剧烈的,大量的来自政府部门的法律项目的经费被削减甚至取缔,大学教师和职业律师们面临着经费不济的困难,司法部门和各级法院也有遭受检察的压力,很多诉讼案子因为联邦政府的行政令而被裁撤,等等。总的来说,美国的司法以及法学院,在特朗普重新上台之后,面临着不确定的变革,主流的权利法学如何坚守成为现实的问题,至少泛滥的权利扩张,以及外溢的各种惠及非法移民的法律保护,受到各种行政政策上的约束和审查,法学家如何在政治与法律之间找到某种平衡,仍然是一件值得探讨的理论与实践问题。很多人是迷茫的,大家都在观望,至少我发现某种压抑性的感觉,法学界对于特朗普的反对和抵制是普遍性的,他们的操守令人敬佩。在主流媒体上,我看到一些论述,很多人基于法律的规范正义和普世价值,对于特朗普的批判也是掷地有声的。当然也有不同意见,我见到一位过去的老朋友,企业家C,他对于美国民主党的那一套就很有看法,对于美国大学的左翼进步主义(所谓白左)就特别反感,身份政治、族群政治、移民问题,还有黑命贵、男女不分,在他看来都是在败坏美国的传统,消减自由的核心价值,把纽约搞的乱七八糟。当时还没有特朗普对于哥大、哈佛大学的整治,我想今天他看到特朗普那番对于美国大学的举动,一定会是举手称快的。

从纽约到波士顿,这是美国学术之旅的一个历来的经典路径,我想很多的中国学人都有过这种漫游的经历,这次我又重新走了一次,当然乘坐的是火车。记得多年前我走此路,还是乘坐着朋友的汽车,一路上我们谈商业,谈公益,谈中国和美国的经贸关系以及中美的合作,那时还是两个国家的蜜月期,在中国加入WTO之后很多人都幻想着某种中美共治天下的愿景。此次的波士顿之行却是幽暗的,不仅气候是美东最寒冷的季节,大雪纷飞,而且心情也是阴冷的,两个国家的关系正处于历史上的冰点,相互之间充满着猜测和不信任,连我们这些学者也深受其害,发言和谈吐也不时地被告诫小心,不要触动某些政治的禁区。当然这些是对外说辞,美国的大学还是自由的,畅所欲言的,言论无禁区在这里是实实在在的。在波士顿,我还是住在我的老朋友W著名的Cambridge St. 1709号别墅。1709号就在哈佛大学的校区之内,比邻费正清中国研究中心的办公楼不到100米,它是W的私人会所,说它是会所,因为大学沙龙在此连续搞了整整十年之久,目前还在继续,几乎每双周一期,累计举办了230多期。我过去每次来波士顿,都住在1709号的别墅里,对于这里的书房、会议室、餐厅以及庭院的花木绿荫都十分熟悉。记得我曾经写过,八年前特朗普首次竞选总统最后公布选票结果的夜晚,我就住在这里,在客厅上与W和几位朋友一边喝着葡萄酒,一边观看着当时的电视选票的统计,并且在半夜时分,得知了特朗普最终获胜的确切消息。第二天清晨,我听说哈佛大学的学生们难以接受大选的结果,要发起游行示威,我当时赶到附近的校园教室,目睹了当时群情激愤的氛围,看到教授们接到校方的通知赶到教室做学生们的劝解工作,尽管如此,还是有个别学生在草地上焚烧美国国旗。这是我住在1709号的一次难忘的经历。

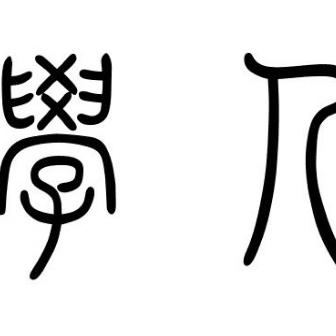

说起大学沙龙在中文世界的社科人文领域,可谓无人不知,他们十年的努力,兢兢业业,砥砺奋斗,几乎建立起一所域外的中文社科的高等研究院,230多期的沙龙主题,数百位华裔学者的积极参与,囊括了社会科学的各个领域,尤其是一些前沿的在国内无法深入展开的学术话题,在这个大学沙龙里给予了淋漓尽致的表述和论辩,有力地补充了费正清中国研究中心以及哈佛大学诸多学院的中文研究和宣讲之不足,对于华裔学者的思想传播起到了举足轻重的作用,W及其他的公益团队,可谓居功甚伟。我有幸参与过若干次大学沙龙的线上和线下的讲座,担任主讲嘉宾或者评议专家,深刻地感受到他们对于主题确认、嘉宾筛选、内容排演和程序安排的认真、细致和严肃,有一种与世界最高学府相匹配的尊严感,我想凡是参加过大学沙龙的学者,都会有某种奇异的感受,这就使得这个沙龙具有了异乎寻常的吸引力。此次我住在1709号,自然有一种宾至如归的亲切感,六年没来波士顿了,这里的一草一木还是那么令我动容。我来哈佛大学,虽然时间匆忙,还是举行了两次学术讲座,一个是在1709号会议室搞的大学沙龙线下讲座,主题是莎士比亚与英国的早期宪政主义,我试图把莎士比亚与法律和政治联系在一起,揭示英国是如何进入现代世界的,这对于我们中国也有一定的启发意义。第二个讲座是在隔壁的费正清研究中心,我在斯坦福遇见的老朋友Dinda Elliott邀请我给中心的同事们做一个中国情况的介绍,我自然谈的是中国的宪法,我从制宪权的视角,讨论了中国宪法史的进程,进而指出,中国当今又处在一个宪法变革的时代,这种情况早在一百年前的晚清就曾经发生过,对此,我在拙著《论清帝逊位诏书》一书中就有过论述。关于这个主题,我除了在斯坦福大学讲座过,在哈佛大学费正清中心讲座过,几天之后,我还到纽黑文的耶鲁大学,与政治学和法学的博士生们做过一次讲座。此次美国游学,我为什么在大学法学院和研究机构多次讲中国宪法及其制宪权问题,是因为我意识到,中国作为传统的皇权宗法社会,有着自己的改朝换代的政治逻辑,但从近现代开始,情况发生了深刻的变化,推动中国变革的首要力量主要来自外部世界,即西方社会的冲击。值得注意的是,这里有一个演进过程,从船坚炮利到科学技术,再到制度竞争,工商经济和政治变革,最后到文明改良,其中的一个关键是中国的立宪主义的兴起与共和革命的发生,由此建立了不同于晚清体制的中华民国,以及中华人民共和国。从制度主义的视角来看,这里有一个制宪权的动力机制问题,我在美国反复讲这些,也是为了使美国听众了解,中国的变革来自外部世界的冲击,尤其是制度和文明的冲击,它们最终会在中国转化为一种制宪权的动力,促使中国进入新一轮的社会变革。与西方世界发生关联,像现今的中美关系,经贸、关税、留学、移民,以及科技竞争、军事对抗,外交往来,民间交往,等等,若制度和文明不接榫,两国之间的所谓平等外交,则根本就不在一个层次上,犹如两个空间的什物,牛头不对马嘴。当然,美国乃至西方社会,时至今日,它们也处在一个变革的时代,两个不同结构形态的社会变革,又共处于一个相互交叉的自然时空之中,就使得问题更加复杂和纠缠不清,真是剪不断,理还乱。

在波士顿的这些天,最惬意的还是与朋友们的交往,以及了却我心中的另外一个夙愿。我在波士顿的朋友很多,有美国人,也有中国人,此时的冰天雪地、风寒料峭,政治情势的阴霾密布,波士顿学术圈还是普遍压抑的,与DC和纽约的情况大体类似,大家都憋在家里或办公室,期待着舆情的由阴转晴。但从后来的情势来看,非但没有转圜的趋势,反而是日益令人窒息,我说的是特朗普对于哈佛大学等一系列美国知名高校的严酷打压,要求他们提供相关违法留学生的名单以及中断联邦政府的拨款,等等,这些行政令以及哥大的屈服和哈佛大学的抵抗,都是在我离开波士顿之后开始出现的,但其端倪早就酝酿已久了。说实在的,特朗普对于大学的处置态度以及约束限制大学意识形态的极端左翼立场,我多少还是有点赞同的,我觉得所谓的学术自由和大学自治,要有一个度,要基于至少中立的价值立场之上。哈佛大学所代表的美国左翼自由主义,他们在大学做的太过分了,已经丧失了古典自由主义的本色,他们积极推进族群、性别和反向歧视那一套激进进步主义的意识形态,大搞政治正确,多元开放,为民主党的政治操作提供理论依据,致使美国的思想观念和大学治理到了岌岌可危的境况,美国人民需要某种拨乱反正的历史时刻的到来。当然,我的上述感慨是不便在美东大学的语境下多加置评的,我有时也是略感憋气,好在接到了我的老朋友今已移民到美东的C的电话,邀请我到他在离波士顿不远的康州的一个小镇,喝酒聊天。在位于大西洋海岸的可以远眺纽约罗德岛的C家,我们喝酒聊天,关于美国的特朗普和民主党,中国的港台深圳,还有北京与上海,虽然远离中土,但我们的心还是在中国,对于中国社会的变革,念念不忘,那真是借他人之酒杯以解自己心中之块垒,说到酣畅时,不禁悲从中来。还有一次,是我去波士顿附近的汉密尔顿小城镇,一家古老的神学院,看望老朋友Y,Y是基督徒,此时他们一家还有巧遇的政治学林氏兄弟之GH一家,我们竟然在大雪纷飞的傍晚时分,不期而然地聚在一起,有朋自远方来,不亦乐乎。我们谈神学,谈儒家,谈伊斯兰和以色列,谈基督教在中国的处境,以及历史上的反基运动,还有一位美国友人pan,她的小提琴拉的如怨如诉,宛若天外之音。最快乐的还是与孩子们一起在风雪弥漫中去附近的山中滑雪,我们拉着翘板,在冰冻的雪地上顺势而下,呼喊着,跳跃着,我的雪撬板在孩子们的欢呼中竟然滑翔了数百米,真是格外的开心,当然也还是有点小的危险,在远处的尽头,我痴痴迷迷地爬将起来,耳畔还响着GH不无调侃的戏言:看,高老,真是一个老顽童。那真是令人欢乐开怀的一天。

波士顿的数日盘桓,最值得留念的还是另外一桩事情,那就是我的瓦尔登湖之寻梦。都说美国是一个商业社会,美利坚是一个世俗的民族,商业建国也是不争的事实,瞧,特朗普就是一个世俗透顶的商人。但美国并非仅是如此,从美利坚民族的形成以及发展来看,美国还有另外一个极具性灵的一面,那就是美利坚民族的精神诉求,这可以最早追溯到英格兰移民新大陆的清教徒,他们千辛万苦、不远万里来到荒凉的美国,不是来享福的,而是要建立他们的理想家园,这当然是一种超越世俗的宗教精神,由此培育了美利坚的文化和文学,塑造了美国人的心灵感怀。我早在大学时代,就阅读过美国诗人惠特曼的《草叶集》,也读过作家梭罗著名的的《瓦尔登湖》,这是美国浪漫主义文学的起源。每次来到美国,在行色匆忙中偶尔会想到瓦尔登湖,但总是没有机会前往拜谒。这次来波士顿,我说什么也要到瓦尔登湖,去寻觅一下梭罗曾倾情隐居的浪漫之湖。记得那是一个雨雪飞扬的下午,我与学生余佳赛一起去瓦尔登湖,我们查阅了地图,先是从波士顿坐地铁到一处公共汽车站,然后再乘坐公交车去瓦尔登湖附近的小镇。说起美国的公交、铁路以及其他公共设施,与中国的大城市相比,实在是差强人意,在质量、服务等各个方面,都远不能比,难怪受到国内游客的吐槽。从世俗的视角来看,所谓东升西降也有一定的缘由,中国的举国体制自然有高效的一面,再加上中国人力用工的极度廉价,在美国的旅行有令人疲惫无奈的感受也是常有的事情,但究其深层的原因,却是一个复杂的政治学与经济学问题。在此我就不多说了,还是回到瓦尔登湖,我们师徒两人,在大雪迷茫中总算找到了心目中的瓦尔登湖。

瓦尔登湖位于马萨诸塞州康科德镇的一处小山谷里,这里离波士顿不是很远,整个小湖方圆不足三四公里,与美国中西部高山峻岭之间的那些荒凉宏伟的大河大湖相比,针眼一般星点的瓦尔登湖简直不值一提。但是,就是这个瓦尔登湖因为梭罗的一部描写他独自生活于此的随想集,却成为一个传奇,一个人们心中的圣洁之地,为那些整日熙攘奔波于世俗生活的大城市的市民们,提供了一片灵魂的栖息之所。据说十九世纪的美国,正处于早期资本主义的商贸拓展和西部边疆大开发的拓殖时期,此时的美国早就远离了新教徒的清教伦理的时代,进入了资本主义的热火朝天的工商、贸易和金融的疯狂淘金时代。在此情况下,人们的精神如何安顿呢,由此便在美国的新英格兰地区,出现了一股浪漫主义的文学潮流,以著名的作家爱默生为代表,他们试图为都市里忙忙碌碌追逐财富金钱的人们,提供一种心灵的安抚和慰籍。恰巧一位游居在波士顿的爱默生的学生诗人梭罗,发现了郊区不远的瓦尔登湖,这里环山群包,树木丛荫,十分静谧和优美,于是他就搬家至此,盖了一处简易的草庐,一年四季生活于此,朝饮晨露,晚观夕阳,粗食简餐,并且写下了记录他与自然风光朝夕相处的感世箴言——《瓦尔登湖》。一时之间,洛阳纸贵,这篇散文集成为美国文学史中的名篇,瓦尔登湖名声鹊起,成为都市人寻梦的理想寄托,成为现代人诗意的栖息之地。在瓦尔登湖的故事中,我们也可以感受到美利坚民族的另外一个浪漫主义或理想主义的面相,它们与美国的现实主义和物质主义构成了鲜明的对比,一体两面,它们相互对峙和相互融汇,共同构成了美国的民族精神,所谓山巅之国,既有基督教的神学背景,也有浪漫主义的自然神明,她们培育和滋养着美国人的丰富多彩的心灵。

我与佳赛抵达瓦尔登湖的时候,已经临近黄昏时分,我们跑到雪冰嶙峋的湖泊之上,眺望着远方的层峦叠嶂。此时夕阳熹微,在乌云和阴霾中时而跳将出来,闪射出灿烂的五色斑斓的光芒,时而躲进云雾里,使得大地和山峦,以及我们脚下的湖雪,沉浸在幽暗之中,此情此景,我更是老顽童意趣大开,奔跑着,跳跃着,向着远方大声呼唤,梭罗,瓦尔登湖,我来了,呵呵,一位东方的寻梦者来啦。说起来,瓦尔登湖对于我们这一代中国人有着特殊的意义,就我读书的经历来看,从红色文革的狂热、丑陋、卑劣以及贫困的境况走出来,粗鄙的心灵是需要某种慰籍的,于是在短暂的伤痕文学之后,我们接受了海德格尔的诗意的栖息,但德国思想的内在毒素,至少使我试图寻找另外的寄托。不排除有些人沉溺于中国的古代诗词,王维、陶渊明式的山水诗词,宋明的山水画卷,我则开始转向英美文学,在英国湖畔诗人华兹华斯、柯勒律治以及美国作家爱默生的美文中,找寻心中的灵感寄托,正是在上个世纪末的那个时期,梭罗的瓦尔登湖走进中国读书人的眼帘,扎根在我们的心里。几次到北美,我发现美国人对于爱默生、梭罗以及浪漫主义已不是很热衷了,即便在波士顿也很少有人提及瓦尔登湖,他们更关切后现代主义的文学艺术,但来此的我们这一代中国人,却对梭罗以及瓦尔登湖情有独钟,这次波士顿之旅无论如何冰天雪地,我也要去朝拜那片心灵的圣地。记得我和佳赛到达瓦尔登湖时,那里可谓是人迹罕见,寒天雪雨,除了遇见两位看上去像是本地的爬山者之外,整个诺大的山谷和冰湖,阒无一人。或许春暖花开的缤纷时节,阴凉爽朗的盛夏之际,这里才是游人的栖息游览之地,但在我看来,此时此地,更是别有一番风韵,诗意的栖息未必都是“面向大海,春暖花开”,其实,雨雪迷朦、冰寒料峭,岂不更能体现诗意栖息的本来之意,正像梭罗在瓦尔登湖一书中所写道的:日出未必意味着光明,太阳也无非是颗辰星而已,只有在我们醒着时,才是真正的破晓。

我们在湖中徜翔了一阵子之后,便沿着湖边雪雨泥泞的小径,环绕着湖泊慢慢游走,从不同的视角感受着这个小湖的各种风姿,远处的梭罗茅舍依稀可见,令人神往。直到夜幕降临,我们在公园明示牌的告诫之下,才怅然而欣然地离开瓦尔登湖,然后一路奔波和折腾,赶上最后一班进城火车,再转乘地铁,在半夜时分,回到波士顿城里的1709号住所。路经哈佛大学法学院时,那里的教室依然是灯火通明,据悉今晚这里有一场关于特朗普司法审查的辩论会,到现在看来也还没有结束,呵呵,美国大学的学院政治与法律博弈也是如火如荼。我突然想起第二天下午,我在大学沙龙的关于莎士比亚的讲座,其中《乌利尤斯·凯撒》篇章中的安东尼与布鲁图斯的对话之法政意义,我还要做些备课准备呢。文学与法律,远古与未来,诗意的栖息与冷峻的现实,如此繁复歧变的情愫纠结在一起,不由得使我耳畔再次回想起莎士比亚《李尔王》的一句台词:

疯子带着瞎子走路,本来是这时代的一般病态。眼睛可以辨忠奸吗?可以辨真心和假意吗?假如不能,那要双眼有何用呢?你们从不肯用心来观照,喜欢甜言蜜语的人们啊,你们的一切终将被赞美的飓风席卷而去。

短暂的一百天很快就匆匆逝去,我在斯坦福大学以及美东各地的游学告一段落,此时此刻我坐在大洋彼岸中国魔都上海夜半时分的家中,遥望着窗外的万家灯火以及摇曳不定的心中的火焰,写下了我的美国游学札记的最后一笔。是的,瞧:这个美利坚!这是我此次来美的一种感怀,我知道这是我自己的一己感受,肯定也是一孔之见,由于交往与观察的人和事,主要是我接触的华人学术圈,远离美国主流社会的话语体系,并带着中国语境的牵扯,所以,所闻所见不乏肤浅和偏激,但那毕竟是我眼中和心里的美利坚。《诗经·国风》有云:

淇水在右,泉源在左。巧笑之瑳,佩玉之傩。

淇水滺滺,桧楫松舟。驾言出游,以写我忧。

2025年8月28日初稿于沪上寓所

2925年9月5日删改于沪上寓所

热门跟贴