学人简介:王一方,知名医学人文学者,北京大学医学人文学院教授、北京大学科学技术与医学史系教授。主要研究方向为:医学哲学与医学思想史,聚焦生死哲学、技术哲学批评、医学现代性反思,旁及安宁疗护、叙事医学等临床医学人文研究。主要著作包括《医学人文十五讲》《医学是什么》《临床医学人文纲要》《叩问命门:中医思想史散论》等。

本文为学人Scholar公众号志愿者关书朋、李杰、陈诗浣、徐军对王一方教授的专访。

我们终将亲历老弱病死,却从未真正学会如何面对。面对疼痛,我们依旧恐惧;面对死亡,我们常常失语。现代医学能止住肉身之痛,却无法回应生命的困惑——为什么我会病?为什么厄运落在好人身上?死亡究竟意味着什么?

在新书《医生不曾告诉你的生命哲学课》中,王一方教授同时站在临床现场、哲学存在与生命体验三重视角,试图为我们补上这一堂“必须要上、却从未真正开始”的生命课:在有限的一生里,如何以温柔与智慧面对衰老、病痛与死亡,如何在困境之中重新建构生命的主体性与尊严。

01

医学疗愈的边界在哪里?

学人:在生命哲学的问题之外,现实医学中最令人直面的,是疼痛本身。我身边有一位已经去世的历史老师,他去世前由于癌症晚期,几乎每一秒都在承受疼痛。他信上帝,也很乐观,意志非常强,但疼痛并未因此减轻。您曾说人要“咀嚼疼痛”,那病人该如何应对?

王一方:我用的“咀嚼”是一个体验的概念。只有体验过疼痛的人,才会把“咀”和“嚼”掰碎了、揉碎了去体验。今天很多医生自己没有经历过剧痛,他们只是“认识”疼痛,而非“咀嚼”疼痛。“认识疼痛”是一个知识问题,比如知道疼痛是五羟色胺与胆碱酯酶在神经末梢起作用,止痛药阻断了哪个环节。这是“看书郎中”的认知。而“咀嚼疼痛”是自己疼过,或能将过去的疼痛经验平移过来,产生共情、分担。比如我曾牙疼过,看到病人牙疼,我就能理解这种疼痛是人的意志难以扛住的。这背后是认识论与生存论的断裂。就像AI,它可以完美地认识疼痛,但它没有体验过疼痛。

学人:所以医学对疼痛是无能为力的吗?

王一方:不。恰恰相反,在认识疼痛、驾驭疼痛的知识和技术层面,医学水准已经很高了。止痛药很丰富,有口服、注射、外贴等各种剂型,比如芬太尼。现在国家卫健委对疼痛管理的政策也愈加宽松,只要是疾病治疗需要,就能合理使用止痛药物。比如使用过的药物安瓿瓶,妥善保存后交给药房,确认有用药需求,就能顺利领取下一针。但这类止痛药属于麻醉药,受到严格管制,只有正规肿瘤科或麻醉科的医生才能开具使用。因为这种药物使用后会产生欣快感,可能导致成瘾,如果随意使用会造成社会混乱,甚至出现医生自开自用,以满足成瘾需求的情况。

《医生不曾告诉你的生命哲学课》实拍图

不过,一些县医院没有正规肿瘤科,普通病房的医生没有使用这类麻醉药品的处方权,而到上级医院的肿瘤科,这个问题就能得到解决。即便如此,疼痛也可能存在间歇性。手术中可以通过麻醉完全阻断疼痛,但术后麻药失效后,手术部位仍会出现剧烈疼痛。而且疼痛不仅指躯体疼痛,还包括心痛、灵魂的痛,比如失恋的痛苦等,这些都不能仅靠药物来应对。每分每秒都饱受疼痛折磨。刚才说的“折磨”这个词就很有深意,折磨、煎熬都是中国文化中对苦难的具象化描述,能勾起人们的同感与共情。

学人:在就医过程中,很多人认为仿制药效果不如原研药。您作为医学界的老人,怎么看待这种舆论?

王一方:我对这件事没太多研究。但药的效果一半在药效,一半在精神,就是我们常说的安慰剂效应,安慰剂是“假药真效”,不是“假药假效”,也不是“真药真效”。在中国文化里,药是“药引”,能把人的精气神、注意力引到自我解决的通道里,引到自愈力的提振之中,因为战胜疾病不仅靠外在力量,还有内在的治愈力、免疫力、抵抗力等,比如人疼痛时能调动内源性吗啡缓解,抑郁时分泌多巴胺减少退缩感。

仿制药在工艺上很完整,能做到仿真,和原研药在药理、药效、药代动力学、药效动力学上差别极小,最大的问题是使用者的心理忌讳,觉得“吃的是仿制药,不是真药”,先预设了药效不好,体内的配合力就会变差,进而影响药效。

为什么会有“仿制药不如原研药”的说法?原研药研发成本高,第一颗新药可能要30亿,其中包含试错成本:比如原本10亿够研发,但前面两次失败花了20亿,最后成功的那次花10亿,总成本就成了30亿。原研药企业要收回成本,会制造“原研药效果更好”的神话。仿制药是“抄近路”、“捞浮油”——不投研发机理的钱,只投生产线的钱,省了试错成本,所以利润高。但仿制药也有意义,它打破知识产权壁垒。我们既要保护知识产权,也不能让老百姓为知识产权付过高的代价,原研药在专利保护期(15年)内价格高,仿制药没有研发成本,能低价售卖。像《我不是药神》里的患者,就是从仿制药中获得巨大福利。不过这里有个平衡:若人人都不为研发付费,都去抄近路,未来就没有原研药可仿,所以要把握保护原研药和保障患者利益的度。

还有罕见病的“孤儿药”问题,全世界可能只有几百人需要某款孤儿药,研发成本30亿,若只给这几百人用,药价会极高。解决办法是开拓孤儿药的新使用空间,让它不仅服务于罕见病患者,还能用于其他病症,扩大使用谱系,平衡成本与效益。

02

死亡为何成为禁忌话题?

学人:衰老、病痛、失能、残障与死亡等话题,是绝大多数人“讳言”的内容。请问,是什么样的契机使您决定正视这些问题?

王一方:其实这些问题每个人都会经历,你想躲也躲不掉。我们都希望身体健康、长命百岁,但现实是我们每天都会变老,可能随时被疾病击中,身边的人也可能突然离开我们。所以,这些话题其实就是捅破了那层窗户纸。就算我们不主动捅破这层窗户纸,但窗户纸就在那里。我们内心很忌讳谈论这些东西,但不谈不等于它不存在。我在书里也讲了一个观点:我们都希望亲人不死,好人不病,但是最后亲人都会死,好人也会病。

如果说这些问题谁都不谈的话,一旦遇到了,只会被打个措手不及。把这些事情说穿了,其实大家也是可以接纳的。我觉得这些事情都属于要有思想准备的生命哲学——它就是回答生命中的一些残酷的事情。

从某种意义上讲,生命当中最真实、最残酷的事实恐怕就是要用爱和智慧来面对、化解衰老、病痛、失能、残障与死亡等问题。我希望能够把这些事情放到桌面上,跟大家正式地谈,反倒比那种遇到生老病死或者残障疾病的时候茫然无措要好一点。这就是我的一个初衷,我想让大家知道:很多东西——比如说死亡,我们今天很多人觉得好像不去谈它,它就不存在了。这是不对的。你不去谈它,它依然存在。另外,我们不谈就没办法建构一个比较系统的知识和准备。我这里说的“系统知识和准备”不是所谓的生了什么病、用什么药,而是要理智对待这种“悬崖效应”——我们每个人都可能站在悬崖上,悬崖上的思考,是每个人都必须要有的。你也可以把这种思考称为“危机意识”。我们今天每个人都要有自己的危机意识。

学人:很多真实存在的事情,我们却不愿意主动提起。比如忌讳说“吃药”,更避讳谈“死”。您怎么看这种“失语”现象?

王一方:“失语”这个词用得很好。“失语”不等于你没有语言能力,而是很多事情你不能去说。但当事情到了危在旦夕的时候,你不说也不行。比如车祸,你就算平时忌讳,但真遇到这事情的时候,到了医院还是要和医生谈救治方案的。很多人不愿意谈假设性事件,说到底就是他们觉得这个事情既然是假设的,那就可以完全躲开,但“假如”在有时候就是真实的一个预言。

事实上,我们今天的很多年轻人是很愿意谈这些事情的。我发现现在网络上有很多这种沙龙,比如像“死亡咖啡馆”。年轻人可能更有勇气接触这些话题,他们不像老年人那样执着于免谈这些问题。我和一些年轻人在一起交流的时候,他们经常会说我老了。我问他们“你们怎么看出来我老了?”,他们会说我已经有白头发了。在面对这些话题的时候,年轻人其实很擅长未雨绸缪,或者说他们愿意把这个危机挺在前面,不像老一辈那么忌讳。这种意识更强一点,跟老一辈比的话,可能他们更有勇气来面对生活。

学人:朱锐教授《哲学家最后一课》里提到一句话:“哲学家不畏惧死亡。”我们探讨这些生死议题,其实最终是为了更好地活着。但大多数普通人平时既避讳死亡,也缺乏系统了解,可能只会在某个瞬间突然想到:“死后到底是什么?”然后很快就搁置了。您认为,没有哲学或医学背景的人,一般会通过哪些方式来思考生死?另外,从您兼具医学与哲学的视角来看,宗教信仰等偏唯心的理解路径,又应当如何理解?

王一方:这些问题在哲学谱系里很平凡。哲学有三问——我是谁?我从哪里来?我到哪里去?最后一个问题,“我到哪里去”就是打通唯物、唯心、唯灵的话题。“到哪里去”,既要安顿肉身,肉身火化后放在墓地;更要在精神层面实现安顿,比如思念、怀念,给逝者在心里留空间,或在网络上释放哀思。

朱锐老师其实在提醒我们:人不只是一堆蛋白质、一团血肉,更是“万物精灵”。“那个精灵要到哪里去”是哲学问题。人活着时,吃穿用度属于物质层面,但离世后就进入精神轨道,就像屈原讲的“追魂、招魂、安魂”三重境界。巫阳曾问屈原怎么追魂,屈原告诉他“掌梦”。在很长一段时间里,梦是心理分析的疗愈手段。弗洛伊德时代,催眠和梦的解析都是治疗方式。但今天,现代心理学多依赖药物,睡不着、睡少、睡多都吃药,忽视了“到哪里去”这类唯灵层面的探索。

朱锐(1968-2024)

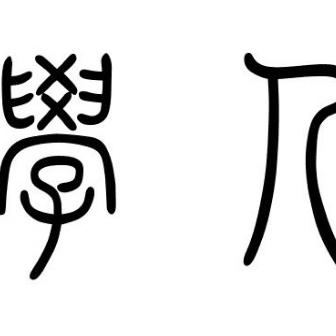

从“药”的概念也能看出这种差异:今天的“药”是“草”下一个“约”,可理解为从植物中找到成分的过程;古人的“药”是“草”下“木”,中间三个“葫芦”,“葫芦里卖什么药”带有神秘不可知性,还可通“乐”,意为用快乐对抗痛苦。

此外,还有两种非物质的“药”能说明问题:一是音乐治疗,葬礼上的音乐、临终时听的音乐,能安顿精神、抚慰灵魂,甚至可烘托生命续接的仪式——比如在遗嘱里写明葬礼放什么音乐,通过音乐建构灵魂共鸣的场域,而且不必然有宗教意义。二是中医针灸,是“无药之针”,体现中国文化的高境界,对应魏晋时期“有无之辩”。中医讲“气”,庄子说“气聚则生,气散则死”,这是中国文化特有的认知。中国文化里“有无”“气化”“物与非物”之间有哲学的生长空间。为什么有人对死亡无恐惧?因为他觉得逝者没走远,只是以“气”的形式存在。像朱锐老师走了,但他的气场还在;肉身不在了,灵魂——也就是他对死亡的认识,还在影响人。他的书、最后的行为艺术,就构成一团“永不消散的气”。

我们纪念抗战英雄,说“英雄不死”“英雄化作金星”也是类似的情况。从韩国接回来的志愿军遗骸,可能只是一支钢笔、几片碎骨,还有衣冠冢——里面只有旧衣服,但中国文化不会因没有完整遗体就忘记英雄,反而通过这些形式认可逝者的精神生命,实现唯物与唯灵的通约。

鲁迅去世后,臧克家写“有的人活着,他却死了;有的人死了,他还活着。”若用唯物主义推敲会觉得荒诞,但从精神层面就能理解——“活着却死了”是指行尸走肉,“死了还活着”是指精神永存。我们现在多提“精神”,“精神”和“精气”有差别,医学讲“精和气”的关系,这里讲“精和神”的关系,“神”就是魂、灵性的东西,比如祭祀皇帝、英烈,都是对着“魂”做仪式,而非认可“精”。其实不必忌讳谈灵魂,总书记给军队题词“有灵魂、有血性、有本事、有道德”,这里的“灵魂”就是精神,是克敌制胜的气场,这气场就来自烈士,像刘老庄连的83人早已牺牲,但“刘老庄精神”还在,军队的灵魂就是从这些先烈那里来的,不能说先烈不在了,这灵魂就没了。

我常说“向死而生,转身去爱”“向死而生,转身去奋斗”。只有死亡能让人明白时间有限:每个人大概只有3万天生存时间,过一天少一天。弄清死亡边界,就像周国平说的“踏勘生和死的边界”,知道边界在哪,才能在有限生命里做有意义的事。生死教育就是要让人看清这边界,不能觉得“生和死没有边界”,也不能相信“长生不老、长生不死”,这些都是不切实际的寄托。

学人:您提到生死边界,身体健康的人、已身患重病的人和自然年老的人,谈论死亡时心境自然不同,怎么认识不同情境下折射出的死亡意义?

王一方:“情境”这个词用得很对。现在改革开放近五十年了,我们经历的多是繁荣、增长、富足,和先辈经历的“文革”、战争语境不同,体验层面的生死和认识层面的生死也不一样。比如七老八十的老人,身体衰退、生活不便、逐渐失能、失智,会意识到生命快到尽头,思考死亡有紧迫性;二十多岁的年轻人在运动场驰骋,满是活力,不会觉得该谈生命终点,即便知道运动场上可能猝死,也是小概率事件,不会因这事沉浸悲伤。

其实,不同年龄段的志愿者可以做体验交换:比如二十多岁的置换到五十多岁、五十多岁的置换到六十多岁,再做生活安排。我们在课堂上也常让学生做假设:若只剩半年、三周、三天、三小时,你该怎么安排当下的生活?请列一个清单。这对医学生来说可能残酷,但都是假设性命题,能让人前置性探讨生死,解开因果、因缘的规律。因果、因缘需要身临其境,但也能通过假设建构认知。

《年少日记》剧照

03

生老病死揭示了人生“真谛”

学人:在就医时,医生有很多“不曾告诉”的部分。这主要是医学局限,还是人文关怀的缺失?

王一方:我觉得这种“不曾告诉”在当下的医疗实践里是难免的。首先在于医疗制度层面——,在当下,我们的求医诉求高企,门诊量暴增,医生在有限的门诊时间里,确实没办法把“生命哲学类”话题充分展开。很多医生可能还是比较优先关注那些“形而下”的部分,疾病本身的一些证据诊断、治疗方案等,顶多是说一些心理安慰的话。

另一个原因,对于医生而言,要谈生命哲学,本身也要有一些学理准备和叙事能力。有些医生是愿意谈,但真的没有时间;有些医生是有时间,但是没有驾驭这个话题的能力;或者觉得谈得不好的话,会被病人怀疑“到底是不是专业的”。当然也不能一概而论。

生命哲学也是一个专业。它其实超越了我们讲的对单个的具体的疾病的那种解读,需要一种人文病理学的视角。比如说我在书里面讲,这个病怎么产生的,可能是某个病毒,或者是某个致癌因子,抑或是某个基因的突变。有些医生对这些讲得很在行。但是你要跟他讲人文病理学,比如说一个病人如果问医生“为什么我得癌症,别人不得癌症?”“为什么厄运总是降临在好人头上?”这种话题就不一样了。有的医生可能并不愿意去涉及,一方面是觉得难以回答,另一方面也可能觉得这里面牵涉到某些他并不相信的“唯灵主义”或精神性解释。我们今天的很多医生都觉得自己是唯物主义者,他们求真务实,只关心真相、真理,却并不关心后面那个意象与幻象、真谛与真如。更直接地说,我们很多医生并没有接受过现象学一类的训练——他对“真相”是关心的,对“真理”是关心的,如果突然来个“真谛”呢?他就不一定有准备了。而我想谈的很多问题都是“真谛”,生老病死其实就是揭示人生的真谛。

话题最终又回到了我们的医学教育。我们的医学教育是顶天立地的,但是我们今天很多医生顶得了天、立不了地,他能够讲实验室里面的研究报告,但是他不能跟老百姓去探讨生活中的起承转合。医学是致广大而尽精微,有的医生能够尽精微,但能不能致广大呢?这方面还需要系统地学习和系统地研究。

学人:谈到这些问题时,医疗场景里常常会出现价值冲突,需要在不同立场之间不断权衡。您在书里提到过两个画面:有些情况医生该对患者讲,有些该对家属讲,有些则必须双方一起听;还有就是家庭会议制度,希望让患者和家属坐在一起沟通。但现实里,家庭会议常常伴随理念上的拉扯:家属到底应该“全力抢救,甚至隐瞒真相”,还是应该“如实告知病情,即便意味着可能无法继续积极治疗”?在这种难以两全的情境下,究竟该如何平衡?因为无论做出哪一种选择,对另一方来说都很难。

王一方:家庭会议其实是在平衡多种关系,大致可以分为四个层面:一是利益共同体,平衡患者、家属、社会、医院的获益,考量各方是否愿意接受残酷真相;二是情感共同体,患者眷恋世界、不愿离开,家属想让患者留下,医生却可能觉得“回天无力”,有时冷静会走向冷漠;三是伦理道德共同体,判断这些做法是否符合“孝”等道德准则;四是命运共同体,认可彼此的命与运,以及宿命的安排。

最常见的情况是,患者和家属对“患者存在的意义”认知不同:患者可能觉得“我是为你们活着”,家属则用“你在,家就在”“爸/妈在,家就在”建构抢救的合理性,医生若顺应这种认知,就会动用各种技术手段,但这些技术需要经济支撑,双方若只做情感化、虚妄的推演,那就忽略了现实。

其实人与人的缘分——父子、母女、同事、夫妻——都是短暂的,不可能永远在一起,宗教说“别离是苦”,但这一天终究会来。就像诗歌里的“灞桥折柳”,送到灞桥就要分手,不能再往前送,离别残酷,但是一种必然。

《妈妈!》剧照

在“救不救”的问题上,医生是调和者:若家属坚持抢救,医生会告知抢救可能无谓——花很多钱,效果不好,患者还痛苦;若家属不够坚定,医生会提醒尊重患者的想法,别为了尽孝让患者受苦。所以不能一概而论指责家属或患者,要具体情况具体分析。就像项羽“无言过江东”,他本可以东山再起,但选择接受现实,因为生命没有倒计时、没有逆行道,只能往前。

家庭会议的决策离不开具体场景,要看这个家庭里是一个豁达的父亲、自私的儿子,还是一个豁达的儿子、自私的父亲?是唯利是图的医生,还是一个有哲学感的医生?有哲学感的医生会说“别折腾了,患者痛苦、家属也会陷入支付的无底洞”“此时放手,也是一种爱”,有些医生自己也不豁达,他觉得“有药,有设备就该用,多活一天也是生命”。

学人:这背后还是心理上的认知,观念上的认同的差异。

王一方:我觉得认知最多占一半,更多的是一个价值考量。人们需要一个更大的生死观的笼罩。这就是我们讲为什么医生是我们生命教育、死亡教育的“第一受益人”。因为医生率先把一个豁达的生死观掌握在他手上的时候,我们的医患矛盾就少很多,而且我们将来跟病人谈话的时候就更有底气。不然的话,医生就永远服从于病人家属,那样医生也很为难。

尊重死亡的自然过程,因为死亡有自然过程,我们今天把技术化的死亡强加给人,或者说应他的要求强加给他人,其实这是逆生命规律走。生命凋零就像树上落叶掉下来一样,它是自然规律,到了秋天,树叶就要落下来,冬天还不让树叶掉下来,那就是制作了一个假的树叶。

学人:您刚刚提到作为医生的种种为难,这也引出另一个问题:当医生面对很多的死亡事件,或者说经常要面对患者的巨大痛苦,要面对很多的病痛,那医生自己要怎么去排解内心的负担?

王一方:医生有“逃逸机制”,这个是个心理逃逸的技巧。医生刚刚到临床工作的半年至前三年,那就靠“硬挺”,因为此时他们是用自己的真实情感去面对这些痛苦,所以他们就有很多的不安、不适、沮丧、自责,甚至还慌张。这就是用真实情感去扛死亡事件。

但这种死亡事件多了以后,医生就有心理“逃逸机制”了,因为这就是个技术事件,我已尽力了,这不是我的亲人;或者说这种死亡事件每天在发生,你没有必要每个人都要去共情,然后移情,要脱离出来。这个心理“逃逸机制”是随着他的职业的增长自己逐步建构的。

医生会有意回避,他会说“38床张大妈去世了”“52床李大爷去世了”,他不会说“平时和我们关系很好的、敬爱的李大爷在什么什么时间,经抢救无效,不幸离开了我们”,他不会这样讲话的。但也有例外,如果“38床”是他姨妈,“52床”是他的叔叔,医生的情感就又不一样,他的情感也会回来的。我们讲“医不疗亲”,就是当你的亲人来到你的诊室里面、躺在你的ICU里,他还是会有正常人的情感。所以我们讲医生就是这样反反复复,一方面要逃逸,要松弛,一方面要重建这种紧致感、真切感。

所以医生也很为难:如果不逃逸,他会被压垮的,会出现职业倦怠,甚至职业耗竭。因为他也会退缩,也会没有力量,那就那种退缩感,但是他一旦完全逃逸也不行,就是你就没有人情味了,这种经常有逃逸,同时有唤起亲人的死。唤起重新唤起对真实生命的离去的那一份珍惜感。所以我们见这就是人就一方面要脱敏,一方面要重建。

04

死亡教育与葬礼仪式

学人:现在的学校教育其实是缺乏死亡教育的,那在义务教育阶段,死亡教育应该怎么进行?

王一方:死亡教育不是一个知识教育,光靠知识灌输没有太大意义。你告诉学生“死亡就是心跳呼吸停止,是生命的周期现象”——对他们真正的触动很有限。我认为死亡教育应该是一种“体验式教育”。比如说组织学生去参观墓地,当然也很有风险。以前有一个中学老师组织学生到殡仪馆参观骨灰室。骨灰存放室里都是都是一个一个小盒子,骨灰盒上面贴了逝者生前一张特别鲜活的照片。逝者是一位14岁溺亡的中学生,是班里的班花,跳舞跳得很好,她妈妈就在骨灰盒旁贴了一张她13岁跳舞的照片。一个鲜活的生命与一盒黄土之间,这是一个巨大的落差,非常震撼。这种震撼能让学生真正进入死亡的境遇,引发真实的情感反应。

死亡教育,应该用真实事件去让学生来进入这个死亡的境遇。比如说让学生写“我为宠物办葬礼”这么一个题目,你可以问他们几个问题,“你养过宠物没有?”“宠物是你养,还是家人养?”“你跟宠物的关系怎样,亲密程度几何?”“宠物临走之前的三个小时都有哪些变化,你有没有观察?”“你对这个宠物的哪些东西放不下?”“将来你会去找一条新的宠物来养吗?”……让他自己去展开,而不是告诉他这个死亡是一个蛋白质崩解的结局,死亡的表征是什么。

但这种直接体验教育,会有一定风险。我刚刚讲的带学生去殡仪馆的活动,后来被家长投诉了,“这个老师把我那么小的孩子带到那个骨灰室里去看骨灰。”家长觉得这对孩子太残酷了。所以,我觉得死亡教育还是应该要分层次,对于高中生,尤其是高一、高二还没正式进入高考节奏的学生,如果有生命教育课程,可以做一些墓地参访。

国外的墓地往往都是在市中心的,在国外的墓地旁边的房价很高。因为墓地像公园,也像历史博物馆,里面葬着许多名人,是城市历史的缩影。但在中国就不一样了——殡仪馆常常设在城市最远的地方,老殡仪馆迁走后原址做房地产也很难卖出去。这是我们文化的国情:忌讳与“死人”、与“灵魂”靠得太近。因此也不能照搬西方的方式。

但参观墓地本身是非常好的教育。比如到了北京万安公墓,让学生去找李大钊的墓在哪里?启功的墓在哪里?看看墓碑上写的是什么?了解一个人生命的追求、遗憾与光亮,站在墓前写一篇感受。我认识的陆小娅老师曾带北师大的大学生做过这样的功课,大学生反而没有家长害怕和文化禁忌的压力,效果很好。

《一个叫欧维的男人决定去死》剧照

每一个墓碑后面都有故事,它浓缩了一个人最精华的生命的追求,生命的闪光点以及生命的遗憾。这三个问题对今天的年轻人特别有意义——我如何在生活中制造闪光点?我的遗憾有没有可能提前化解?我的人生道路应该如何规划?归根结底,我们做生命教育,是为了今天活得更有意义,而不是让学生“提前接触悲伤”。死亡教育的核心,是让人更认真地对待生命。

学人:有过亲人离世体验的人,很长一段时间都难以走出悲伤。您的这本书能否帮助更多中国人看淡生死?如果家人在遇到类似情况之前,提前读过这本书,会不会更易应对?

王一方:在中国的话语体系里,“生死乃人生之大防。”人们不会轻易谈论死亡。所以死亡教育的一个重要命题,是让死亡变得轻松化、游戏化、日常化,实现“脱敏”。最好的脱敏方式就是面对宠物的死亡。现在养宠物的人越来越多,而宠物寿命通常只有10到15年,人们难免要经历为它们送终的过程。这其实是向孩子讲解死亡的好机会。通过一些简单的仪式感,让孩子理解肉身消逝与精神思念的区别——即便宠物没有了呼吸,我们仍能在精神上怀念它,给它留一个想象的空间。

对于死亡,我们也可以加强对当事人的临终关怀。对当事人来说,大概在去世前半年的,就应该进入临终关怀。现在还有个词叫“安宁疗护”,会设置一个安宁病房,而这个病房的主要任务,就是从生命末期的前端开始,进行生命教育或者死亡辅导。我这本书也是提供生命教育,但事实上,有的人需要的不仅仅是生命教育,因为这些道理对他们来讲一点都不陌生,他们真正需要的是死亡辅导。

死亡辅导需要处理的问题包括:当亲人朋友离开时,你怎么平复自己的心情?你怎么来安顿自己的焦虑?甚至有些人还会联想:明天我自己是不是也会遇到这种事情?因为大家都知道,死亡很多时候并不是“按顺序来的”,很多东西其实就是意外。我们讲的死亡是生病死亡、衰老死亡,但其实还有很大一部分是车祸、意外猝死。我国每年猝死人数超过50万,这类突发事件,更需要的是针对性的心理疏导,而不是知识灌输。对于知识界人士而言,生命教育的内容通常并不陌生,但当至亲好友离世时,他们更需要的是能够平复心情、安顿焦虑的死亡辅导。

此外,还有哀伤关怀的问题。哀伤关怀是帮助人们安顿对逝者的牵挂与思念。比如举办有品位的葬礼、学术追思会,既能释放哀思,也能让逝者的学术思想或精神价值继续流传,这也是对逝者社会化的认可。

儒家文化讲“祭如在”,祭祀时就好像他还在。这与他已故去并不矛盾。这需要我们自己去体验、穿越、超越,最后升华我们的思想。这样,痛苦或死亡事件才会对我们这个时代留下痕迹,告诉我们它是有意义的。现在的问题是,我们太过依赖“预制”的东西,包括情感。悼词、挽联都买现成的,或者从网上下载。对待生命和死亡,需要的是我们自己“庖丁解牛”,亲自去烹饪,才能成为一道属于自己的菜。对待生命,对待死亡,其实都需要我们自己去体验,穿越体验,然后去超越体验,然后再升华我们的思想或者灵魂。这样才能让这个事件有意义,这样才能让这个事件不仅仅是一个生物学事件,也是一个精神事件。

学人:您提到体验感,传统葬礼的仪式是非常隆重的。但我们今天提倡“厚养薄葬”,这种仪式感好像就没有了。有人说这是对敬畏感的一种流失,您怎样看待我们今天这种葬礼的简化?

王一方:葬礼里确实有很多陋习。过去比如披麻戴孝、见谁都下跪、拿哭丧棒、灌老盆,这些东西是陋习。但中国文化里也有很多优雅的东西,比如挽联、挽歌。问题是我们今天又走到了另一个极端——太简化了,肯定会让心灵安顿出现缺憾。

这个事情关键在于“度”。大家都很忙,现在很多人甚至只能网络祭祀,现场也去不了。还有一些观念上的变化:对生命看得很淡,骨灰也不一定要留了,花葬、海葬、水葬,把自己回归自然,这是一种很唯物主义的态度。但这样一来,又会带出一个问题:哀思怎么寄托?

我觉得葬礼的简化对于解放当代人是有帮助的。古时亲人去世,孩子在外做官、经商,要回去丁忧三年。三年什么事都不能干,就守在家里。一个人一生有多少个三年?父亲三年、母亲三年、外公三年、外婆三年……这样下去,人生其实就荒废了。今天葬礼基本三天到七天,路上再耽误几天,回去告个别就结束了,这当然更符合现代生活节奏。但问题也在这儿:我们把生和死看得太淡了。毛主席当年讲,村上人死了,开个追悼会,要寄托哀思,还要团结人民、教育人民。也就是说,葬礼不只是告别,它还有从中获益的功能,是一种教育性的节目。而我们今天往往只强调告别、只强调哀思,不强调教育。

过去村头的祠堂里,红白喜事都在那儿办。祠堂其实是一种延续:告诉你这是王姓祠堂、刘姓祠堂,你是他的后代,要按一种道德仪轨往下传——它是道德教化的过程,而不只是寄托哀思。我们今天把葬礼看得太窄了,只剩“家人走了,你去道个别吧”,这肯定是不够的。

因为家族和国家是连在一起的:没有家就没有族,没有族就没有国。葬礼本来也是凝聚家族、凝聚共同体的一种方式。人应该被重视,但我们今天很多时候只剩下一个很薄的、很快的告别。

热门跟贴