继续考证并补全戊戌变法所有重要细节的拼图;

围绕关键的环节和人物,

层层揭示这一重大历史事件的幽微隐秘与真实意义

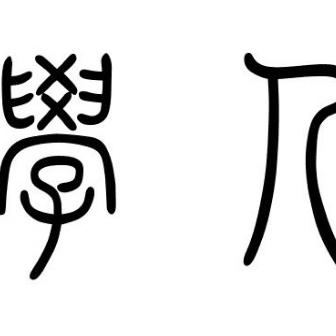

戊戌变法史事考三集

茅海建 著

精装,468页,99元

ISBN:978-7-108-07759-2

生活·读书·新知三联书店,2024年4月

内容简介

继“戊戌变法史事考”《初集》《二集》后,茅海建教授第三部新论结集。

全书五篇重磅文章:从康有为与光绪帝的关系入手,讨论康在戊戌变法中的主导作用;从经学史的视角剖析康“大同三世说”的发展脉络和学理依据;考察康有为走到政治舞台中央的晋身之路;深入挖掘张荫桓的前后经历,检讨清朝高层外交政策上的方向性错误及边疆危机的产生。最后对戊戌年光绪帝改革谕旨的研究,与此前讨论康、梁的政治思想与政策设计成为姊妹篇,以最终确立戊戌变法的性质。

戊戌变法是近代史上的重大事件,影响深远的改革运动。茅海建教授积20余年之功,矢志不渝地考索、撰述,此书是第六部著作。至此,通过扎实的史料释证,基本上完成了对整个变法所有重要细节的拼图,“史实重建”的工作告一段落。

戊戌变法无疑是中国近代历史上的伟大事件,充满着希望,结果被慈禧太后粗暴中止。这一悲剧性的结果,使得一百多年来诸多人士为之扼腕,诉说着悲怆的感慨之词……然而,我以为,对于历史学家与社会科学家来说,更为重要的职责,却是总结其中的经验教训。我在写作上试图践行之,然直至作此结语时,我犹然感到仍是未竟的任务。

——茅海建

茅海建

历史学教授。多年从事中国近现代史教学与研究,主要研究领域为两次鸦片战争和戊戌变法史。著有《天朝的崩溃》和“戊戌变法研究”等一系列重要著作。

目 录

自序

戊戌时期康有为与光绪帝

一、最初的接触

二、弭兵会与“上清帝第六书”

三、四月二十八日光绪帝召见康有为

四、康有为上书与光绪帝的改革谕旨

五、进呈图书

六、保全康有为

七、懋勤殿设置与七月三十日、八月初二日谕旨

八、康有为的“罪名”

再论戊戌时期康有为的“大同三世说”

一、问题的提出

二、“大同”与“小康”

三、“《春秋》始于文王,终于尧、舜”

四、何休的“三世”说

五、“尧、舜为民主”

六、“中国古固有议院”

七、早期思想因素及其演变

八、梁启超的“三世六别”和“无总统”“无国家”

九、简短的结语

康有为与“弭兵会”

——兼论翁同龢荐康有为说

一、问题的提出

二、李提摩太等人的宣传

三、唐才常著文“弭兵会”

四、康有为一派的想象与设计

五、翁同龢与康有为私会:高燮曾附片的背景

六、总理衙门的处理结果

七、再释翁同龢荐康有为

八、高燮曾荐康有为入弭兵会的余响

论张荫桓

——以光绪二十三年(1897)出席英国女王庆典为中心

一、问题的提出

二、张荫桓其人其事

三、光绪二十三年张荫桓一行出席英国女王庆典

四、张荫桓对国际形势的预判

五、清朝外交“新”体制与“以夷制夷”政策的失败

六、张荫桓的最后时光

戊戌年光绪帝改革谕旨研究

一、问题的提出

二、光绪帝的改革谕旨及其催生的原因

1、“经济特科”(4道)

2、“昭信股票”——国债(9道)

3、开办京师大学堂及所属译书局、医学堂和上海译书官局(12道)

4、“司员考试”(2道)

5、武科举改制(1道)

6、“百日维新谕旨”等(5道)

7、设立商务局、农工商总局、各省农工商分局及其所办事务(13道)

8、游历与游学(3道)

9、觐见礼仪改革(3道)

10、任命、维护新政官员与黜免守旧官员(17道)

11、文科举改制(10道)

12、专利章程(3道)

13、神机营与京营改革(2道)

14、兴办各地中小学堂及各类学堂(18道)

15、《时务报》与近代报刊(6道)

16、《校邠庐抗议》《劝学篇》《校邠庐抗议别论》(6道)

17、重建海军(2道)

18、删订《则例》(5道)

19、定期召见翰、詹、科道官员(2道)

20、允许司员士民及地方官员上书(8道)

21、设立铁路矿务总局(2道)

22、自开通商口岸(1道)

23、裁撤京内衙门与京外官员(6道)

24、京师修整道路沟渠(1道)

25、设置散卿(2道)

26、《通商约章成案汇编》(3道)

27、户部编制《岁入岁出表》(1道)

小结:催生谕旨的官员与政治改革的大方向

三、“诏令频下”与清朝决策机制

1、改革谕旨形成的过程——“交议”

2、“议复”——总理衙门(军机处)、礼部、孙家鼐的表现

3、催促——光绪帝的焦虑

4、光绪帝与官僚集团高层的紧张关系

5、慈禧太后的反制

四、结论

本书征引文献

张荫桓的精明、不迂腐和肤浅

* 本文节选自本书第四篇《论张荫桓:以光绪二十三年(1897)出席英国女王庆典为中心》,标题为编者所拟,注释从略

文丨茅海建

一、问题的提出

光绪二十四年(1898)的戊戌变法,最直接的起因是德国占领胶州湾(今青岛),俄国、英国、法国和日本随之采取行动或提出各自的侵略要求。清朝没有能力进行军事对抗,只能一一同意。“瓜分”之议响起。在此危急的国际形势刺激下,清朝高层未做充分准备,仓促进行了政治改革(变法)。

对于如此险恶的国际形势,清朝最高当局事前没有任何警觉。在此前一年,光绪二十三年(1897),总理各国事务衙门大臣、尚书衔户部侍郎张荫桓奉派为“头等出使大臣”前往英国,参加维多利亚女王登基 60 周年庆典,在此前后又访问了德国、俄国、法国和美国。访问期间,张荫桓与英、德、法、俄、美外交大臣(国务卿)或副大臣都举行了会谈,觐见英国女王、俄国沙皇、法国总统。回国途中,与日本前首相伊藤博文同船,有过多次交谈。回国之后,他写了一道长篇奏折—“密陈各国情形折”,对整个国际形势做出综合性分析与预判,然未上奏。我在《张荫桓诗文珍本集刊》中发现了这道奏折,这是他留在家中的抄件,由王贵忱先生收藏。作为清朝当时最为了解外部世界的高级官员,他对国际形势的预判完全错误。

张荫桓(1837—1900)

由此,我再次详细检视张荫桓本人一生的履历,细密考察他此次出访的诸多活动,逐段分析他这份未呈递的奏折,以能评判他的国际知识与外交能力;并由此解读清朝主持外交事务的官员团体和反对张荫桓的官员团体的国际观念,研究清朝外交体制乃至政治体制的基本形态及其弊端,以能对清朝的外交政策进行批判。也就是说,本文的最终目的有二:一是通过张荫桓的个案,检讨戊戌时期清朝的外交,分析边疆危机产生的原因与过程,并对清朝的国家安全状况做出基本判断;二是全面观察清朝官僚集团的各派系,在注重张荫桓、李鸿章等洋务派官僚的同时,也随时注重其反对派,揭露这一批守旧派官员对儒家学说的“忠诚”却最终给清朝的国家安全带来了灾难。

而要达到这个目的,须请读者原谅我在本文的许多地方特别固执地关注细节。细节经常是解读历史进程的决定性因素,尤其是张荫桓这个注重私下交易的人物和戊戌时期错综复杂且急剧变动的国际关系。

二、张荫桓其人其事

张荫桓(1837—1900),字皓峦,号樵野,广东南海人。少时随舅父李宗岱游宦山东,以办事干练受山东巡抚阎敬铭、丁宝桢的器重,屡经保举,沿山东候选知县、湖北候补同知、湖北候补知府、湖北候补道员等官阶逐步上升,政务也在山东、湖北两处开展。同治十三年十一月二十日(1874年12月28日),丁宝桢奏调张荫桓回山东差委:

东省现筹海防,臣定以修筑炮台与安设、制造药丸及修理枪炮之机器两事为先务……臣再四采择,惟有湖北候补道张荫桓识力过人。从前在东省随臣剿贼有年,调练黑龙江马队、管带追剿及防守黄河,均为得力。该道籍隶广东,生长海隅,熟悉洋务,而于炮台、机器各事,在粤时常与西人讲求,闻见极多,足资襄赞……查张荫桓现办湖广督臣李瀚章营务,现在湖北既无海防,江防亦无可办……当此东省需人孔急,相应吁恳天恩,俯念海疆筹办要务……

丁宝桢强调两条,一是“识力过人”,二是“熟悉洋务”。后一项“优长”,成为张荫桓一生的特别标志。若细究丁的理由,即“籍隶广东”“在粤时常与西人讲求”,当属与山东官员相比较。张本人不懂外语,其外部知识很可能得知于当时颇有声势的广东香山买办群体。张回到山东后,在烟台办理海防等事务,修建通伸冈炮台,协助管理通商口岸烟台;一度署理山东登莱青道(驻烟台,兼任东海关监督)、盐运使等职。张长期以候补官职办理封疆大吏交办的各种事务(当时属幕僚),锻炼了实际工作能力,也明晰了官场内部的游戏规则,尤其是保举、分发中的许多诀窍。光绪七年(1881)九月,张终于获得实缺官职—安徽徽宁池太广道。该官驻在开埠未久的通商口岸—芜湖,兼任海关监督,负有与英国、美国领事和海关洋税务司打交道的责任。张亦一度署理安徽按察使。

光绪十年五月十五日(1884年6月8日),清廷下旨:“安徽徽宁池太广道张荫桓著开缺,赏给三品卿衔,在总理各国事务衙门学习行走。”此时恰遇“甲申易枢”,慈禧太后罢免以恭亲王奕䜣为首的全班军机大臣和绝大多数总理衙门大臣。张荫桓之所以能入值总理衙门,是户部尚书、新任军机大臣、总理衙门大臣阎敬铭之援引。

同年六月二十四日,张荫桓获授太常寺少卿(正四品)。太常寺负责庙、坛、社稷、陵寝等处祭祀事务,与光禄寺、鸿胪寺并为负责王朝礼仪的三大寺,其堂官多由正途出身的京官出任。张以捐班出身而获此职,立即引起士大夫的反弹。七月初四日,内阁学士徐致祥上奏:

查张荫桓出身卑微,幼习洋业,故夷情略悉,已为自爱者所鄙。迨后因缘山东候补道李宗岱,辗转以结于阎敬铭、丁宝桢,遂至监司。朝廷以其熟悉洋务,著在总理各国事务衙门学习行走,并赏加三品卿衔,时已有窃议宠之过优者,然犹曰虚衔也。今不三月而命佐容台,臣犹冀其自惭形秽,惧玷崇班,必具折力辞,乃竟颜受命,居之不疑。臣谓此举关张荫桓一身者小,关国家全局者大也。如以为酬劳,则张荫桓学习才六十九日,有何劳之积?如以为峻其品秩,俾壮观瞻,则夷之轻重于我中国臣工者,惟视人之忠奸,不系官之大小。张荫桓素为夷所轻,岂能以官而重乎?……臣更有虑者,张荫桓俨然卿寺,此外如李凤苞、马建忠辈同类相招,势必群生觊觎,效尤踵至,夤缘谄附,靡所不为。倚洋务为进取之资,挟洋人为自固之地……夫诏旨虽出自朝廷,而赞导实由于枢府。阎敬铭刚政廉勤,力任劳怨,独于知人一节,是其所短。以辩给奔走之才,岂足肩艰巨重远之任?若信以为可大用,不特阎敬铭身受其愚,将重国家以无穷之害矣。应请旨收回成命,以协公道而重卿班。

徐致祥以传统经义立论,义正词严,但在事实层面却“承认”了张荫桓的特殊“优长”,即“幼习洋业”“夷情略悉”“熟悉洋务”。徐的言论不仅代表他个人,而是士大夫的集体观感,徐在奏折中称:“臣与张荫桓素日无嫌,并未识面,特以众论所不容,九列所共耻,不敢苟安缄默,以贻朝廷名器之累。”从徐一生的言行来看,此折背后很可能另有支持者,否则不会直攻阎敬铭、侧击丁宝桢、旁带李宗岱。该折上奏后,清廷并无相关谕旨下达。

同年七月初八日,给事中孔宪瑴上奏一折四片,其中有“参太常寺少卿张荫桓各款片”,夹带攻击阎敬铭;清廷次日下旨:“有人奏,太常寺少卿张荫桓在总理衙门私行函致上海,捏称朝廷允给法人抚恤银两等语,著总理各国事务衙门大臣明白回奏。”此时正际中法战争最为激烈之时,法军攻占马尾,朝野决意主战,“通法”罪名甚大。七月十一日,总理衙门上奏“遵旨明白回奏折”,否定了所控各项。清廷当日下旨,将总理衙门大臣奕劻等9人(包括张荫桓)交总理衙门议处。七月十四日,御史吴峋上奏一折两片,弹劾新任军机班底,直攻新任军机大臣阎敬铭。清廷当日下旨,保全阎敬铭,并命“甲申易枢”后留任的总理衙门大臣周家楣、陈兰彬、吴廷芬和新任总理衙门大臣昆冈、周德润、张荫桓等6人退出总理衙门,而张荫桓的罪名是“屡被参劾,众望不孚”。

除了前引徐致祥、孔宪瑴的弹章外,当时的名士李慈铭在日记中还提到了御史刘恩溥的弹劾,翁同龢在日记中竟称,“张樵野被劾四次”。从入值总理衙门到罢值,前后不到三个月的时间(当年有闰五月),张荫桓此番大起大落,成了甲申朝政大变动的牺牲品。然事情到此尚未结束,同年七月十八日,御史吴峋再上一折一片:“参张荫桓劣款请即行开缺折”“谕旨抑扬其词请详细斟酌片”,继续攻击张荫桓,并指责军机大臣起草谕旨时“抑扬其词”。对于吴峋的再次出奏,慈禧太后直接颁下懿旨,予以驳斥。

光绪十年九月十一日(1884年10月29日),清廷下旨张荫桓改任直隶大顺广道。这对张荫桓来说属降调,仍是清廷对先前罢免之旨的补偿。光绪十一年三月,护理安徽巡抚卢士杰上奏,以张荫桓兼任芜湖海关监督时“奏报征存税数与未解银两不敷甚巨”,要求命张返回芜湖清理海关账目,清廷予以批准。

张荫桓没有回芜湖清理账目。光绪十一年六月十六日(1885年8月6日),清廷命张荫桓以三品卿衔出任驻美国公使,兼任驻秘鲁、西班牙公使。八月二十七日,张荫桓到京请训。护理安徽巡抚卢士杰亦及时上奏,称张已清厘关税,旧案告结束。九月初九日,御史文海上奏参劾卢士杰、张荫桓,称言:

安徽巡抚卢士杰片奏,前因办理芜关第八届册档税银征存之数与未解银两不敷甚巨,奏调前关道张荫桓来芜自行清理。嗣经张荫桓倩友来关清厘明白,自毋庸议云云。查该关税款如果小有参差,即可行文察核,似不致冒昧陈请,因其不敷甚巨,是以据详奏调,奉旨允准。乃张荫桓于奉旨之后,并不遵照前往,迟延数月,旋奉旨出使外洋矣。人言啧啧,物议沸腾,佥谓其亏空巨款,不知何以弥缝了结也?……当张荫桓倩友到芜之时,该抚即应参奏,如知其有出使之信,亦应奏明请旨遵办。夫以奉旨饬往之员,竟敢倩友代办,以事关巨款之案,率尔含混奏结,其中徇私瞻顾情形,不问可知……卢士杰之草率了事,张荫桓之任意妄为,尤属不成政体,可否饬下卢士杰再行详细查复,卢士杰、张荫桓并可否先行交部议处之处,出自圣裁。

该折上后,清廷亦无相关谕旨下发。张荫桓在京仍以惯常方式行事:十月十七日请训,十九日辞别掌控军政诸要务的醇亲王奕,二十一日出京,二十四日会见直隶总督、北洋大臣李鸿章。随后南下上海、香港。十二月初四日开始,张荫桓奉旨在广州与两广总督张之洞筹议华侨捐造兵船等事务,直到次年二月初三日才将相关事务议完,后由张之洞、张荫桓联衔上奏。

光绪十二年二月初八日(1886年3月13日),张荫桓从香港登轮,经日本,三月初四日到达旧金山,二十日到达华盛顿,二十四日(4月27日)正式接任。由此至光绪十五年九月初四日(1889年9月28日),他担任了约三年半的驻美公使。中国第一历史档案馆保存其部分折片,记录事功,更重要的文献是其日记。从这些文献可以看出,他的主要事务是保护侨民,属领事事务。他对外交的这种认识,与他在烟台、芜湖与各国领事打交道的经历有关,也与此期总理衙门诸大臣整年忙着与各国公使处理商务纠纷、教案等事务相关。(后将叙述)当时的美国,还不是帝国主义国家,经历了南北战争(1861—1865)之后,正处在由东海岸向西海岸的发展过程中,许多“准州”(Territory)陆续成为正式的州(State);而美国国内的排华活动正处在高潮期,护侨确实是当时中美关系最主要的事务。也正是为了护侨,清朝于光绪元年(1875)派原任留美学童学务局正监督陈兰彬改为首任驻美公使、副监督容闳为驻美副使。张荫桓与美国国务卿贝亚德(Thomas Francis Bayard,张在日记中称“叭夏”)多次交涉,还拟定了相关的条约。除了护侨事务外,张在日记中所录多为西洋情事景象。若以近代外交观念来阅读,值得关注者,有三事:一是刚入美国境,海关官员要求索看国书,被张严拒。他以为此举颇显维护国家尊严之意,多处提及此事。二是到华盛顿7个月后,张在清朝驻美公使馆内“发现”前任翻译官蔡锡勇所译美国宪法,并在日记中全本录之,由此可知其赴美之前完全不知道美国宪法,总理衙门也没有提示,尽管蔡锡勇译完后由驻美公使陈兰彬将该宪法呈交总理衙门。三是到华盛顿近一年后,张又发现清朝驻美公使馆并无道光二十四年(1844)《中美望厦条约》的文本,而美方照会多次引用之,他派翻译到美国国务院“将原约之配送汉文者照抄一分,拟寄署刊之”。然此三事,恰恰可以测出张荫桓、总理衙门诸大臣对近代外交的程式与功用缺乏相应的理解。他的这部日记,对不了解外部世界的国人而言,自然会有“走向世界”的功用;若以近代外交、近代国际关系、近代思想文化为标准,他对美国的政治、工业、教育的实情,没有具体观察,对美国此时期迅速走向富强,没有认真思考,与十多年前日本驻美公使森有礼(1847—1889)的《文学兴国策》,是无法相比拟的,只能称之为肤浅之作。

清朝驻美公使当时例兼驻西班牙、秘鲁公使。张荫桓于光绪十三年三月二十五日离开华盛顿,经巴黎,于四月二十四日到达西班牙首都马德里,至五月二十九日离开马德里,居留计月余,六月二十四日返回纽约。此行主要是呈递国书等外交礼仪事务,并办理在菲律宾设领事之事。他又于光绪十四年四月初五日离华盛顿,经巴拿马,于五月十一日到达秘鲁首都利马,至八月二十一日离开利马,居留三月余,九月初九日回到纽约。此行的目的除呈递国书等外交礼仪事务外,更多是处理秘鲁护侨事务。

在任期间,张荫桓的本缺官职也多次升迁:再次补授太常寺少卿,继迁通政使司副使(正四品)、太仆寺卿(从三品)。

光绪十五年三月初一日,清廷命翰林院侍讲崔国因继任驻美公使;初六日,张荫桓收到了国内电报。九月初四日,新旧两使在华盛顿交接。初八日,张荫桓离开美国,经欧洲,由地中海、过苏伊士运河,于十一月十三日到达香港。

光绪十六年二月,张荫桓进京复命。是年闰二月初九日(1890年3月29日),他再次出任总理衙门大臣。按照清朝的制度,总理衙门有如“外交委员会”,各位大臣为“兼差”,另有本缺官职。此时阎敬铭已退官多年,总理衙门有8位大臣:御前大臣、庆郡王奕劻,军机大臣、兵部尚书许庚身,军机大臣、刑部尚书孙毓汶,户部尚书福锟,户部侍郎徐用仪,礼部侍郎廖寿恒,户部侍郎续昌,户部侍郎曾纪泽,皆是朝中要员;张只是第9位。而奕劻平时多处理慈禧太后身边事,军机大臣孙毓汶因背靠醇亲王奕而权重一时,但毕竟不熟悉外部事务。曾任驻英、法公使、熟悉外部事务的曾纪泽,此时已病重,张回任后未久,便于闰二月二十五日去世了。张在总理衙门地位最低,因熟悉外部事务,仍有着较大的发言权。同年五月二十八日,张上奏“遵旨恭缮日记进呈御览折”,称言:

臣前奉恩命出使美、日、秘三国,瞬逾三载,水陆约二十万里。自香港放洋,渡日本,抵美国旧金山,为大东洋。洎由美国纽约海口,附船取道英、法,抵日斯巴尼亚国都,为大西洋。自日返美,逾年赴秘鲁,为南阿墨利加洲。使旋复由大西洋至法国马赛海口,附船沿地中海、苏彝士河、红海、伊定、哥龙埔、锡兰、印度、新加坡、西贡诸岛,适环地球一周……光绪三年总理各国事务衙门奏准,出使一事凡关系交涉事件及各国风土人情,该使臣皆当详细记载,按月汇写成册,随时咨报,以期各国事机可以洞悉……(臣)于使署逐日应办事宜、章奏、公牍而外,自立日课,凡夫异域之政教风俗、山川形胜、兵食要图、友邦交际以及盟聘仪节、舟车旅况,耳目所及,思虑所触,随笔札记……乃使还召对,仰蒙天语垂询,臣跪聆之下,感悚交并。谨将前项日记恭录成册,方言地名从实纪述,分为十六卷,赍送军机处代进,恭呈御览。

该日记后经增补,题名为《三洲日记》,于光绪二十二年(1896)在京刊刻出版。而张荫桓入值总理衙门后,其本缺官职亦从太仆寺卿升为大理寺卿(正三品)、都察院左副都御史(从二品)、署理礼部侍郎(以捐班任此职,颇受正途官员之敌视),再于光绪十八年六月初二日(1892年6月25日)授户部侍郎,后者是非常重要的实缺官职。本缺官职的上升,也意味着他在总理衙门地位的上升。

张荫桓《三洲日记》,岳麓书社,2016年

光绪二十年二月十九日,以“直臣”著名的御史安维峻上奏弹劾张荫桓:

查张荫桓出身甚贱,前大学士阎敬铭以其熟悉洋务,荐之于朝。此阎敬铭贤知之过也。嗣在总理各国事务大臣上行走,光绪十年奉上谕:“张荫桓屡被参劾,众望不孚,著毋庸在总理各国事务大臣上行走。”是该侍郎之行止,久在圣明洞鉴之中。旋奉命出使外洋。该侍郎抵外洋日,洋报刊载,议其上岸时,该洋人疑为假冒,先向索看国书。夫中朝使臣出洋,有诏命有照会,洋人岂有不知?特轻其为人而戏侮之。该侍郎原无足轻重,其奈辱国何?又中国闽广人出洋雇工者,数十年来,不知凡几。一则借以谋生,一则借以获利,中国银钱耗于外洋者,未始不可稍为收复。洋人恐其国之暗耗,初意欲禁绝中国人出洋,该侍郎奉承维谨,粤东人靡不痛恨而深嫉之,几欲得而甘心。迨后总理各国事务衙门略为变通办理,始克晏然。是该侍郎之于洋务,见轻于外洋而见恶于中国。如此位列卿贰,终日乘坐四人大轿,奔走酬应,惟恐不及。夤缘要路,排挤同僚,译署公事,毫不经意。喜谀者乐其善柔,有识者鄙其鲜耻,臣亦为之恧颜……窃闻其平日交不择人,行不择径,暧昧之事,传说多端。臣亦难以细究。惟同事部院大臣提及该侍郎,往往多直呼其名,似有鄙夷不屑道之状,则其素行不孚已可概见……应请皇上细加考察。

安维峻该折上溯10年,再次攻击阎敬铭。他认为张荫桓并非“洋务之才”,特举两例:一是张赴美上岸时被索看国书,二是张关于中美华工条约的谈判。就此两事而言,安维峻多有差误,更缺乏相关的国际知识;但他以传统道德立论,说明张的种种“劣行”已遭到同朝高官(“同事部院大臣”)之“鄙夷”,似属当时的实情。该折上后,清廷仍无相关的谕旨下发。

当年六月,中日甲午战争爆发,清军先后在黄海、平壤等处战败。朝中政局也随之大变,恭亲王奕䜣重入总理衙门(后入军机处),翁同龢、李鸿藻重入军机处(后亦入总理衙门)。是年十一月二十四日(1894年12月20日),清廷加张荫桓“尚书衔”,命其与署理湖南巡抚邵友濂为全权大臣,“与日本派出全权大臣会商事件”。张随即上奏随带人员,聘美国科士达(John Watson Foster,1836—1917)为顾问,获旨允准。光绪二十一年正月初一日,张荫桓一行从上海启程,初六日到达日本指定的谈判地点广岛,然因“全权证书”之事,为日本所拒,初十日离开广岛回国。此后,清廷再派李鸿章赴日谈判,于光绪二十一年三月签订丧权辱国的《马关条约》。

光绪二十一年十二月二十七日(1896年2月10日),清朝派李鸿章为“特派头等出使大臣”前往俄国,出席沙皇尼古拉二世(Николай II Александрович,1894—1917年在位)加冕庆典(后将详述);至于李鸿章先前负责的与日本谈判通商条约之事,清廷同日下旨:“尚书衔户部左侍郎张荫桓著作为全权大臣,与日本国使臣林董妥议通商事宜。”张再次出任与日本谈判的全权大臣。光绪二十二年三月十一日、六月初三日,张多次奏报谈判情况。六月十四日,张上奏“日本通商条约遵旨画押折”“申明威海卫撤兵条约片”“日本参照美国参纳税片”“寓日华民照约优待片”,清廷予以批准。在此次商约谈判中,张在“内地机器制造课税”项上没有让步,日本提出增加天津等处租界作为交换,九月十三日,中日签订《公立文凭》。

次年四月,张获得日本政府所授头等勋章。

学术界对张荫桓的研究甚夥,多有佳作,其基本结论也大体相同。许多人认为张荫桓是处理“洋务”或外部事务的能手,甚至称其是外交上的高手。对此,我是不同意的,窃以为对张的外部知识、外交能力,还须再加以更加准确的界定。以上,我不厌其详地重新爬梳张个人履历,细核对他的赞词与贬语,正是为了检讨以往的结论。

张荫桓不是从科举正途中层层拔萃而出的,对儒学的经义并无深刻的内心体会。他是因实际工作中展现出干练的办事能力,为其长官所赏识而擢升。也就是说,他做事为官的准则,不在于礼教之经义,圣贤之教导,而是合乎长官的要求,即以揣摩上官意志而行事。在太平天国、捻军等反叛纷至,英、法、美各国洋舶频来,咸丰、同治两朝政务纷乱之期,他的圣学知识之短缺,反而使他更能从实际情况出发而不是从经典教义出发来处理各类事务,尤其是与经典教义格格不入的“洋务”。他的确是上级长官的绝好助手,精明干练,公私兼顾。这在他任徽宁池太广道、大顺广道期间写给前任上司周恒祺的五封信中,有着非常直露的展现。他有很强的快速结交高官的能力,如从安徽进京觐见,很快能博得翁同龢的好感,往从甚密。这在此期翁同龢日记中有非常详细的记录。张的这种做派,恰是正途出身、饱浸儒学教义的官员,尤其是“清流党”人深恶痛绝者,弹章因此而不绝。广东的生长,烟台、芜湖的经历,使张对“夷狄”本无戒备之意。出使美国之后,亲见西洋情事景象,更增加了他内心中对“夷狄”的好感,能够比较平等地观察甚至欣赏西方文明,不那么注重维系圣学圣教的崇高地位,也不时会“突破”儒学教义的“框框”。这使他成为清朝高层最了解外部事务的官员。然而,张荫桓外部知识(“知夷”功夫),是相对于那些引经据典、强调“华夷之辨”的官绅(后来多为守旧派)而言,是清朝内部比较的结果。他所处理的外部事务,只是当时的“洋务”,与近代外交仍有较大的差别。(后将详述)他对外部世界的了解,多为皮相,对近代外交的精义、对西方政治经济社会诸学说、对各国帝国主义的全球扩张及其战略意图,是知之甚少或知之不详的。而因为后一类知识的缺乏,他的“精明”必然会演化为在重大国际事务中的短视,医头医脚。他的国际知识和外交能力与西方各国外交家、政治家完全不能相比,即便是与明治维新之后在国际舞台上进步极快的日本外交家和政治家相比,也差距甚大。就以他津津乐道的拒绝美国海关官员阅看国书一节而论,张的举动完全正确,美国官员后来对此也进行了解释,但毕竟是一小过结,且与能真正维护国家的尊严,尚有天壤间的距离。

由此,我以为,张荫桓是一个“精明”的官僚,这主要表现在清朝的官场智慧上;同时也是一个“不迂腐”的官僚,这主要表现在清朝的各个对外场合上;但他不是一个观察国际形势的高手、处理外交事务的能手,而是经常表现出“肤浅”。张的这三种特性,即“精明”“不迂腐”“肤浅”,也是那个时代大多数“洋务”官僚的共同特性。张的这三种特性,在他光绪二十三年出席英王庆典时,突出地表现出来。

“茅海建戊戌变法研究”书系(6种)

大量档案材料的披露

重大史实的精心考证与重要场景的细密描述

推动戊戌变法研究继续在存真求实方面取得突破

书目

戊戌变法史事考初集

戊戌变法史事考二集

从甲午到戊戌:康有为《我史》鉴注

戊戌变法的另面:“张之洞档案”阅读笔记

戊戌时期康有为梁启超的思想

与朱宇晖教授同行(7.27-8.5),行游德捷奥,探寻极致的建筑美学!

直飞2h到冲绳(7.3-8),顶尖学者同行!重温琉球王国的辉煌荣光!

与雷颐同游新疆(6.15-23),看西域的历史变迁

暑期游学德国、奥地利、意大利(7.12-20)|穿越阿尔卑斯山脉,南北欧史地壮游

热门跟贴