方志馆里的主题党日

冯正荣

初夏的蓉城,大地芬芳,花团锦簇,气候宜人,大街小巷残留着春天的气息,又透出夏日的活力,到处充满着勃勃生机。

2024年5月23日,四川省甘孜藏族自治州军队离退休干部第三党支部的主题党日活动在成都方志馆举行。

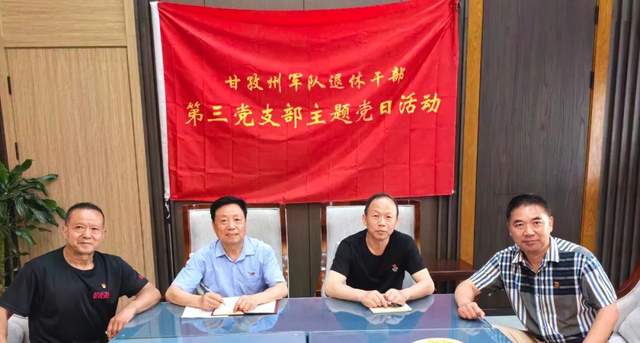

上党课。作者冯正荣(左二)、文章中出现的党支部副书记程丛贵(右二)、宣传委员扎西泽仁(左一)、纪检委员刘洪颜(右一)

甘孜州军队离退休干部第三党支部的党员,大多是在千里川藏线上工作了几十年的师团职干部,都是入党几十年的老党员。他们退休后按规定移交到了甘孜州退役军人事务局管理。甘孜州退役军人事务局是全国的先进单位,他们把退役军人当家里人,把退役军人的事当自家的事,为退役军人办了许多实事、做了许多好事、解了许多难事,得到了广大退役军人的称赞。

甘孜州军队离退休干部第三党支部的党员,既是“艰险多吓不倒、条件差难不倒、任务重压不倒”的川藏线精神的参与者和实践者,又是川藏线精神的践行者和传播者。他们离队不离党、退休不褪色,始终保持着共产党员的先锋模范作用。

甘孜州军队离退休干部第三党支部成立之初,经过民主投票的差额选举,大家一致推举我为党支部书记。副书记程丛贵是原成都军区联勤系统的通信专家,几十年来他刻苦钻研通信技术,为联勤系统的通信现代化发光发热,而且为川藏线的通信信息化建设做出了突出的贡献。宣传委员扎西泽仁是原成都军区陆航团特级飞行员,他是我军的第一代藏族飞行员,曾驾驶黑鹰直升机多次到西藏边防执行任务,是陆航系统的老英模。纪检委员刘洪颜是原成都军区新都干休所政委,他曾经是川藏线上的一名汽车兵,常年战斗在道路险峻的川藏线上。我们支部的成员曾经为巩固祖国的西藏边防、为藏区的经济建设奉献了青春年华。

军队离退休干部党支部的书记是不拿工资的“志愿者”。既然上级党委信任我,广大党员支持我 ,我就要认真贯彻执行党的方针政策,组织党员过好组织生活,尽力为大家服好务。

这次主题党日活动开展前,我和纪检委员刘洪颜、党员代表仇玉柱首先到成都方志馆进行了考察,方志馆讲解员杨柳女士接待了我们,她不仅带着我们熟悉了参观路线,而且帮我们找到了党员学习的会议室和就餐饭店。为了达到教育效果,我们对活动内容做出了具体安排。

主题党日活动开始了,我首先组织大家学习了《中国共产党纪律处分条例》,并就如何学习理解《中国共产党纪律处分条例》做了辅导。党支部副书记程丛贵就共产党员如何遵章守纪提出了要求。宣传委员扎西泽仁、纪检委员刘洪颜及支部的党员们参加了主题党日活动。

党员们在成都方志馆参观。作者冯正荣(右二)、文章中出现的党支部副书记程丛贵(左五)、宣传委员扎西泽仁(右三)、纪检委员刘洪颜(左一)、党员代表仇玉柱(左二)、讲解员杨柳(右一)

党课教育结束后,参加主题党日活动的党员,来到了位于成都市高新区天仁路260号的成都方志馆参观学习。

成都方志馆领导对这次主题党日活动非常重视,专门安排资深讲解员杨柳担任讲解。

我们到了方志馆门口,讲解员杨柳老师已经在大门口迎接了。她身穿雪白的衬衣,头扎漂亮的马尾辫,胸前佩戴着鲜艳的党徽,气质高雅,端庄大方,一看就是个知识型美女。她带领我们坐电梯到了四楼的方志馆门口。

方志馆大门采用《华阳国志》的中式线状造型,这一设计的目的,是为了让观众有一种推开厚重历史大门的感觉。

杨柳老师的讲解从大门的《华阳国志》开始。杨柳老师问大家:有谁知道“华阳国”是今天的什么地方?参观者的人群中有人说是华阳镇,有人说是双流县。

我虽然听说过《华阳国志》,对“华阳国”的来龙去脉并不了解。我刚当兵不久的上世纪七十年代,我们团的修理连就住在华阳镇,我们修车常去华阳。我所知道的是唐宋时期双流县就叫华阳县。我们刚当兵的时候,一些老成都人还称双流县为华阳县。当时比喻办事要兑现的歇后语是:“成都到华阳,现(县)过现(县)。”

听了杨柳老师的讲解,我们才知道,《华阳国志》中的“国”,不是一般意义上的国家概念,而是地理概念,“华阳国”指的是华阳这片土地,就是华山之南的大片区域,大概就是今天的云贵川渝,再加上现在属于陕西的汉中、甘肃和湖北靠近四川的一带,这些都属于华阳国。

《华阳国志》的作者叫常璩(qú),字道将,蜀郡江源县(今四川崇州市江源镇)人。常璩出生于西晋末年,曾在巴氐人李雄、李特在四川一带建立的成汉政权中任散骑常侍,按现在说就是秘书,相当于朝廷的笔杆子。晋朝派大将桓温南下进攻成汉,常璩曾劝李势投降,桓温封常璩为参军,随桓温到了建康(现在的南京),后编撰了《华阳国志》。

《华阳国志》记录了从远古到东晋永和三年的巴蜀史事,是一部专门记述古代中国西南地区的历史、地理和人物等的地方志著作,堪称地方志“鼻祖”,也是中国最完整、覆盖地域最广的一部地方志著作。

我们还没有进方志馆大门,已经了解了许多过去我们不很清楚的历史知识。杨柳老师讲完《华阳国志》的有关知识后,对我说,请老领导推开《华阳国志》的历史大门。我走上前去,打开了成都方志馆的大门。

推开《华阳国志》这扇厚重的历史之门,印入眼帘的是“成都方志文化陈列”展厅,这个展厅应用“小题大做、旧题新做;虚实相融、厚重现代;立体多样、体验互动”的设计理念,通过数字化、信息化等新颖的展示方式,把地方志文献中记载的内容,直观地呈现给观众,让观众全面了解和认识成都。展览以“志”为主题,串联起“志载古今”“天府之国”“人文之都”“万商之邑”“创新之城”“非凡十年”“方志成就”七个篇章,图文并茂地、全面直观地呈现了成都这座三多千年历史的文化名城。

参观过程中,杨柳老师一边介绍成都的历史,一边有老干部提出一些问题。杨柳老师知识面很广,都一一作了回答。

党员们在成都方志馆参观。作者冯正荣(左三)、文章中出现的党支部副书记程丛贵(左二)、宣传委员扎西泽仁(右一)、纪检委员刘洪颜(左一)、讲解员杨柳(右二)

根据《华阳国志》记载,成都是世界上第一个使用天然气的地方,远在汉代,临邛(现在的邛崃)人不仅认识了天然气的可燃性,而且还科学地利用天然气煮盐,提高了煮盐的速度和质量。

方志馆的展厅里有一处成都使用天然气煮盐的实景复原雕塑,制作这个实景复原雕塑的时候,为了让观众加深印象,刻意做了两处不符合实际的地方。大家看的很好奇,也很认真。

杨柳老师问大家:这个实景复原雕塑中有哪两处错误的地方,老领导们能不能找出来?很快就有老干部说出来了。一处是天然气的火焰不应该是红色,应该是淡蓝色。另一处是天然气很容易燃烧,不应该再放棉花助燃。杨柳老师说,老领导们回答的很对!

参观中,杨柳老师还给大家介绍了世界上最早的纸币交子。交子诞生于北宋时期的成都。交子的出现,是世界货币史上的一大进步,同时在印刷史、版画史上也占有重要地位。

参观结束了,大家意犹未尽,都觉得这个参观很有必要,我们长知识啦!

国有史、地有志、家有谱。地方志是中国传统文化的瑰宝,是中华民族的优秀文化传统。

通过参观学习,大家对方志有了直观的了解。大家知道了修纂地方志是一项艰苦细致的工作,地方志面向当前、面向大众、面向未来,是人类文明中独居特色的成果。我国编纂地方志的历史悠久,从《周官》算起,已有2500多年的历史,即便是从真正成型的宋代算起,也有1000多年的历史。要了解中国文化,首先要了解中国的地方志。通过参观学习,使广大党员进一步增强了文化自信。

通过参观学习,大家对成都有了进一步的了解。成都是古蜀文明的发祥地,文明史长达4500年。宝墩遗址、金沙遗址见证了古蜀文明源远流长。成都是全世界最早使用天然气的地方,是全世界第一张纸币“交子”的诞生地,是中国最早官办学校“文翁石室”(现在的四中或石室中学)的诞生地。成都是首批国家历史文化名城,成都3000多年城址未迁,2300多年城名不改,历来为西南地区的政治、经济、文化中心,是名副其实的“天府之国”。为什么是“天府之国”?《华阳国志》里就有记载:秦昭王末年,蜀郡太守李冰父子在前人的基础上修建了都江堰,使得成都平原“沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。"这就是“天府之国”的来历。

通过参观学习,大家纷纷表示,我们都是定居成都的军队退休干部,听了今天的讲解,我们进一步了解了成都由繁华的古名都发展为今天车水马龙的现代化国际大都市的基本轮廓,进一步加深了对成都不同时期的经济、社会、文化等方面的了解,深深地感受到了自己生活的这座城市所潜藏的丰厚文化底蕴和内涵,增强了生活在成都的幸福感。

通过参观学习,广大党员纷纷表示,这次主题党日活动安排的好,使我们受到了一次精神洗礼,进一步增强了我们知党恩、听党话、跟党走的信念。我们一定要“不忘初心、牢记使命”,永葆共产党员的本色,做一名合格的的军队退休干部。

党员们在成都方志馆参观。作者冯正荣(左一)、文章中出现的党支部副书记程丛贵(左三)、讲解员杨柳(右一)

- (本文插图均由作者提供)

作者简介:

冯正荣:甘肃省酒泉市人,1954年2月出生,1972年12月入伍,入伍后就成了川藏线上的一名汽车兵。曾任连队文书,营部书记,连队副指导员,指导员,副教导员,宣传股长,兵站站长,宣传科长,大站政委,干休所政委。曾四次荣立三等功。在部队退休后,一直在川藏兵站部机关帮助工作到2021年。

热门跟贴