作者|冷研作者团队-黎子堂

字数:3925,阅读时间:约11分钟

编者按:关于中国秦汉时代军队防护装备的研究,目前成果颇丰。但关注点多集中于腰部以上上身甲部分及头部防护,而针对腿部的防护问题,由于资料的稀缺,在很多专著中往往只作为附属部分进行简单讨论。比如,在《中国古代兵器论丛》中西汉铠甲形制部分就仅讨论了身甲部位。又,近年来随着“历史重演”活动的兴盛,大量汉军形象的复原涌现,但呈现出来的往往都是着行滕草鞋或布靴的形象。进而,逐渐形成了一种汉代军队缺乏腿部防护的刻板印象。笔者甚至还看到有评论区调侃“当时打仗真有礼貌,都不攻击下身腿部的。” 那么,这种印象是否符合历史事实?本文尝试就现有的材料进行一个简单的讨论,以起到抛砖引玉的效果。

首先说明的是,笔者所说的【秦汉】是一个包含了秦、西汉东汉、乃至中间的新莽,甚至是后来的季汉,横跨四百余年的超长历史时段。期间甲胄的形制是有发生一定改变的,故而在讨论汉代的甲胄问题时,尤其要注意时间的定位。当然,由于腿部防护的变化极小,如果不考虑名称上的演变,甚至可以说,东汉士兵的腿部防护可能与他们的战国前辈一样。故而,本文就采用汉代这一极宽泛的时间概念进行整体的阐述了。

大腿部分的防护装备

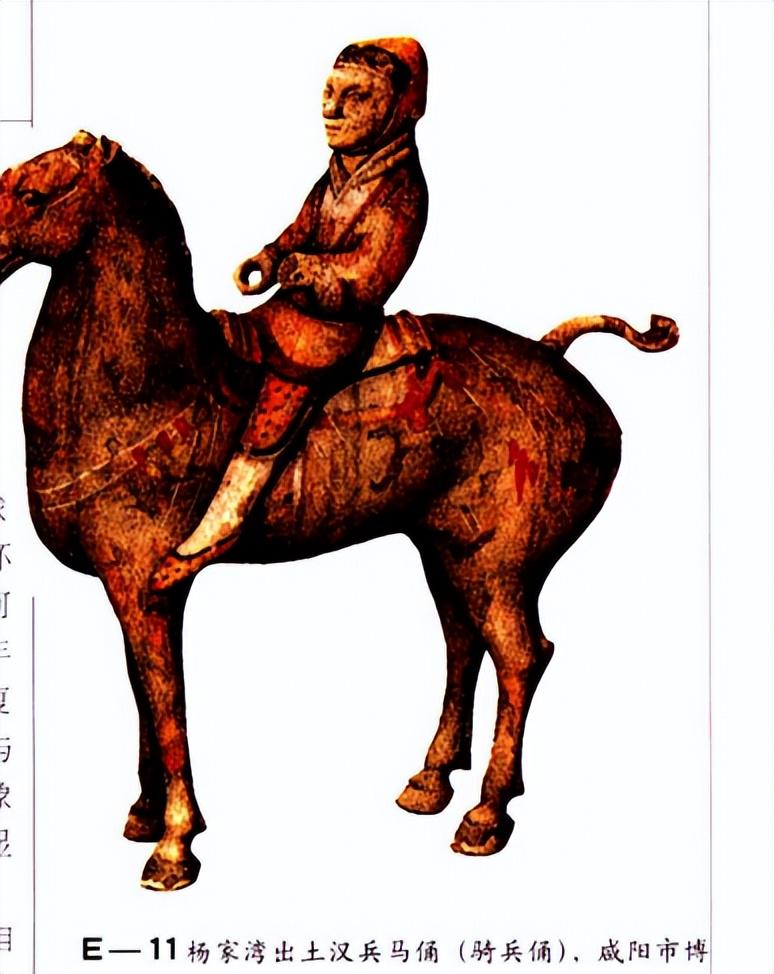

大腿即臀部至膝盖的部位,这部位的防护,主要由腿裙负责。汉代将腿裙称为“髀褌” 如颜师古注“三属之甲”时引如淳“上身一、髀褌一、胫缴一”,此处“髀褌”一般就认为是腿裙。腿裙在西汉时已有使用,刘永华先生在《中国古代军戎服饰》一书中曾对杨家湾兵俑中的骑兵俑进行考察,指出部分骑兵俑大腿部分有画出的似用整片皮革做成的髀褌,周围还用黑红等色勾边来表现甲的包边(见下图)。这一发现是非常有见地的。

另外,二十家子出土的部分残铁铠也被推测为是髀褌,若属实,则说明铁制裙甲亦开始应用。到了东汉,反映腿裙形象的材料便更多了,常见的就有山东沂南画像石像与徐州十里铺画像石像(见下图)。从画像石中的情况来看,这一时期腿裙形制已经发展的较为完善。

除了正常的腿裙,还可以通过增长铠甲下摆来防护大腿,比如徐州楚王陵出土的2号小鱼鳞甲。与同墓其他甲的复原形象相比,这套甲复原的颜值只能用悲剧来形容...所以知名度相应的也非常之低。低颜值的罪魁祸首就是其超长的下摆部分。该甲为连衣裙形制,下摆甲裙目测可以延伸至膝盖部分,《甲胄复原》一书认为此种形制与车兵甲胄有关。(见下图)

小腿部分的防护装备

小腿即腿部膝盖以下,脚踝以上部分,见于文献记载的汉代士兵小腿部分服装,有“行縢”“偪胫”“铁胫”等几种。所谓“行滕”,周时或称为“邪幅”,《诗经-小雅-采菽》有“邪幅在下”语,郑元笺云:“邪幅,如今行滕也,偪束其胫,自足至膝,故曰在下。”,至战国,始称为縢,如《战国策-秦策一》载苏秦“赢縢履屩”、《晏子春秋》语“布衣縢履”。汉时始见行縢之称,《汉官仪》载“鼓吏赤帻行縢”。

简单地说,就是后世的“绑腿”,此物虽然对行军赶路有巨大效益,也能免受蚊虫叮咬、草丛刮伤等麻烦,但其材质决定了其并不能作为抵御攻击的防护装具,虽然唐时有“韦皮行縢”,采用皮质,部分具备了防御功效,但皮质行滕为南蛮特色,并非中原所普遍使用。依王子今先生观点,中原行縢通常还是以布质为主。故而,行縢严格来说不能算作小腿部分的防护。

而真正承担小腿部位防护任务的,当是“偪胫”与“胫衣”,“胫衣”顾名思义,这里不过多赘述。而“偪胫”之称较为晦涩,其见于《汉官典职仪式选用》,其中在描述正月朝会时记载到“(羽林虎贲)陛戟左右,戎头偪胫”,据王子今先生考证,“戎头偪胫”即是东汉殿前“虎贲羽林”的正式装束,其中“偪胫”就是胫部防护。“偪胫”的形制如何,史无记载,只能通过考古发现进行推测。首当其冲的,便是以秦陵兵马俑为代表的一系列的秦汉兵俑。

根据《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》(下文简称《报告》),秦俑下裳服用有裤、行滕、护腿三种。裤与行縢不必赘述,主要是护腿,按《报告》所述,护腿可分为两式(具体见下图):一式为直筒形,长度下至足腕上抵膝,上粗下细,足腕处收束似用紧口带束扎。另有部分呈漏斗形,长度下至足腕上至腿肚。一式整体粗壮,质地厚重;二式为上下两节相连接的圆筒形,长度下至足腕上抵膝。从腿肚部分分为上下两节。《报告》中还提到,此类护腿中似装着绵絮,质地松软,是卫体的防护性装备,用于防护箭镞、戈、矛等兵器的刺伤。

另外关于这类护腿的称呼与材质问题,学界也有部分讨论。笔者所见主要有四种:首先是“絮衣”说,如袁仲一在《秦始皇陵兵马俑研究》中将此比定为晁错《言兵事疏》中“坚甲絮衣”的“絮衣”。但只要稍读汉简,即可知絮衣乃是作为铠甲的衬垫填装物。故袁氏之说不值一驳。

二是“胫衣”说,可见于许卫红先生《秦俑下体防护装备杂探》与王学理先生《秦俑专题研究》,其中许卫红先生指出这类“胫衣”应以质地细密柔软的羊皮制成,厚度上要比甲片(文中指出甲片一般厚0.2-0.3cm)薄上0.1cm。而王学理先生则是把《报告》中的“二式护腿”下半节部分(见下图)比作“胫衣”。

三是“跗注”说,也见于王学理先生《秦俑专题研究》,王学理先生将《报告》中的一式护腿比作“跗注”,所谓“跗注”见于《左传·成公十六年》:“楚子使工尹襄问之以弓,曰:‘方事之殷也,有韎韦之跗注,君子也。’”

后世各类注解皆将“跗注”与军服联系,如杜预注:“跗注,戎服。若袴而属於跗,与袴连”,韦昭注:“跗注,兵服。自要以下,注於跗”。王学理先生根据注中的描述,认为其就是秦俑中的护腿,并指出其是属于皮革制品的性质(韎韦为赤黄色熟牛皮)。此说甚佳,但考虑到“跗注”毕竟出自成书较早的 《左传》,汉代似已无此类称呼,故本文并未采取“跗注”说。

四就是“偪胫”说,此说可见于王子今先生《秦汉名物丛考》,关于“偪胫”,前文已有叙述,这里不多赘述。从其出处为《《汉官典职仪式选用》可知,“偪胫”应是汉代官方对于胫部防护装备的正式称呼。而民间,可能直接称以“胫衣”。

以上,我们可以推知出“偪胫”的形制,应与秦俑的“一/二式护腿”类似。但在其制作材质上,《报告》称“似装着绵絮”,而许卫红、王学理两位先生则认为应为皮制。但是羊皮还是牛皮则又有所争议,若就防护性能上,自然是以皮制为佳,且秦汉帝国无疑具备提供皮质护具的财力。只是光从秦俑外形上看,实难判断。笔者认为,或许可综合两说,即外包一层皮质护具,内填充棉絮为衬垫,类似铠甲的形制。

这类护具在汉代兵俑中亦可见到,许卫红先生文中就举了徐州狮子山兵马俑的例子,见下图。

只是大部分研究中,均将汉俑小腿部位的护具当作行縢。比如在《陕西省咸阳市杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑》一文的彩图摹本中,杨家湾重步兵俑的小腿部位护具就被描摹成行縢。(见下图) 前引许卫红先生文中的徐州狮子山兵马俑胫衣,在《秦、西汉时期兵俑研究》一文中也被描述成“行縢”。

但是,直接看文物的话便会发现,一些被描述为行縢的其实是“偪胫”一类的护腿。以杨家湾的重步兵俑为例(见下图),从残存的涂漆来看,其上并无表现行縢缠绕的炫纹形象,与其说是行縢,不如说更像秦俑中的“一式护腿”。

当然,这只是笔者根据图像进行的粗略推测,准确性不大。但是,通过前引虎贲羽林穿着“偪胫”的记载可知,汉代也是有重视腿部防护的。同时新末战争中,亦有以“铁胫”为名号的起义军部队存在,“铁胫”可能就是铁制的护腿胫衣,这也侧面反映当时胫部防护的流行,否则断然不会成为军队名号。此类“铁胫”,或即《战国策-韩策》中所提及的“铁幕”(司马贞《索隐》引刘氏注“谓以铁为臂胫之衣”)。

再说一下“偪胫”“胫衣”等护腿的装备量,从兵马俑中的情况来看,与一般印象中不同的是,着行縢的士兵主要是军阵前锋的三排轻装弓弩手。而后方的铠甲武士俑、驭手、车右、军吏则大多着护腿。而汉代,殿前陛戟的精锐禁军-羽林虎贲亦以“偪胫”为标准装备。以上反映了护腿装备的普遍性。

膝防护装具

除了大腿和小腿部分的防护,还有膝部的防护。膝部的防护材料很少,笔者只看到《左传-桓公二年》有提到“黼”,杜预解释此物为“韦鞸,以蔽膝也”,但此物似乎并非专门的军事装具,而相关形制也无从考察。

倒是王学理先生在秦俑中发现有类似护膝功能的护具,称之为“膝缚”。文中说这类护具类似今日的短裙?笔者对此不甚了解,仅在此录上,供读者参考,对于其防护功能如何,也无从分析。但是既然可见于秦俑,则说明在当时应该也不算稀罕物件,汉代可能有继承此类护具。

总结

通过以上极其粗略的梳理,我们大致可知道,秦汉时期的腿部护具还是较为多样的。装备量较大的就有“偪胫”“胫衣”一类护住小腿的护具,另外腿裙也在不断发展成熟。希望在未来的重演复原中,能看到更多关于腿部防护的复原。

参考资料:

刘永华著. 中国古代军戎服饰. 上海:上海古籍出版社, 2003.09.

路甬祥总主编. 中国传统工艺全集·甲胄复原. 郑州:大象出版社, 2008.09.

陕西省考古研究所,始皇陵秦俑坑考古发掘队编著. 秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告 1974-1984 上. 北京:文物出版社, 1988.10.

袁仲一著. 秦始皇陵兵马俑研究. 北京:文物出版社, 1990.12.

王学理著. 秦俑专题研究. 西安:三秦出版社, 1994.06.

王子今著. 秦汉名物丛考 增订版 上. 北京:新星出版社, 2023.01.

许卫红.秦俑下体防护装备杂探[J].文博,1994,(第6期).

何汉南.陕西省咸阳市杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑[J].文物,1966,(第3期).

王晨仰.秦、西汉时期兵俑研究

本文系冷兵器研究所原创稿件,主编原廓、作者黎子堂,任何媒体未经书面授权不得转载,违者将追究法律责任。部分图片来源网络,如有版权问题,请与我们联系。

热门跟贴