书法作为中国传统艺术的精髓,历来被视为文化传承的重要载体。历经几千年发展经久不衰,魏晋尚韵、唐尚法、宋尚意,历代书法皆有时代特色,然而,书法传至今日,却总有人唱衰今人书法,认为今人书法始终难以超越古人,甚至认为今日书法已经全面衰落。

这种观点受到广泛认同,以至于刘洪彪先生提出超越论时受到业内外一致的猛烈抨击,这一现象除了国人固有的“祖先崇拜”思想和自卑心理外,还因为书法的特殊性。

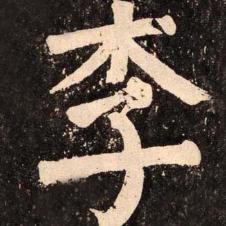

书法不同于其他任何艺术形式之处在于书法的主要载体是文字,是一种特殊的抽象符号,尽管文字发源于自然事物,但是经过多次演变已经完全无法从自然事物中找到对应,这就注定书法的学习只能临习古迹,无法直接取法自然事物。

这种学习方式限定,让很多人始终将古人书迹当成理想的目标,始终追随古人,将任何差异归咎于自身不足,也就自然难以超越古人了。

这种“以古为尊”的观念,使得今人书法陷入自我否定的循环。唐代孙过庭《书谱》云:“贵能古不乖时,今不同弊。”意为学古不可泥古,创新不可流弊。然而,今人往往只记住了“贵能古”,却忽略了“今不同弊”的辩证思想。

书法贵在个性,而非一味模仿。但今人在临摹古人时,常以“像不像”为标准,而非思考如何“不同”。这种思维定式,注定使今人书法难以突破古人的框架。

今人学书,往往过分执着于笔法,而忽视了整体气韵的营造。这种片面的理解,使得书法沦为技术的堆砌,而非艺术的表达。

今人却将“临古”视为终极目标,而非入门途径。古人学书亦重创新,如王羲之变汉魏质朴为流美,颜真卿化二王秀逸为雄浑,皆非亦步亦趋。

今人过分追求形似,而压抑性情。古人书法之所以生动,在于其自然流露的情感,而今人书法往往因过度规摹而失去生机。

近现代以来,书法教育更加强调“回归传统”,这本是好事,但若一味强调“古人不可及”,则易使学者丧失自信。

启功先生曾言:“写字不同于练杂技,并非愈古愈佳。”然而,今人仍将“古意”作为最高评判标准,导致创新步履维艰。

书法史上的每一次高峰,皆因突破前代桎梏而生。王羲之不同于钟繇,颜真卿不同于王羲之,苏轼又不同于颜真卿。若每个时代都只知追随前人,书法艺术便无法发展。而今人却将“与古人不同”视为缺陷,而非可能的新方向。

当代书法评价中“仿古”之作屡获青睐,而个性鲜明的作品常被斥为“不传统”。这种评判标准,使得书法创作陷入同质化。笔墨当随时代,而今人却困于古法,不敢越雷池一步。

此外,今人学书的环境与古人迥异。古人以毛笔为日常书写工具,而今人多用硬笔乃至键盘。若仍以古人标准苛求今人,无异于刻舟求剑。书法若要发展,必须适应当代语境,而非一味复古。

当然,并非今人全无创新,但创新者常遭质疑。王冬龄先生、曾翔先生的现代书法,被传统派斥为“离经叛道”。这种对“非古”的排斥,使得书法创新举步维艰。

今人书法不及古人,并非能力不足,而是观念束缚。唯有打破“以古为极则”的迷信,在尊重传统的同时敢于创新,书法艺术才能真正发展。否则,我们只能永远活在古人的阴影之下。

热门跟贴