备课中的董铁柱老师 | 图:北师香港浸会大学官网

受访学人简介:董铁柱,美国加州大学伯克利分校东亚语言文化系哲学博士,现为北师香港浸会大学副教授。主要研究方向为中国古代思想和文学,著有《未尽的快乐:魏晋名士社交处方笺》《谎: <吴越春秋> 里的忠与谋》《演而优则士: <世说新语> 三十六计》,译有《与历史对话:二十世纪中国对越王勾践的叙述》等。

本文为学人Scholar公众号就《未尽的快乐》一书对董铁柱老师所作采访。本次采访由学人Scholar志愿者雷恩、戴星慧、王姝燃参与完成。

在访谈中,我们详细请董老师谈到了《未尽的快乐》一书的形成,他对《世说新语》文本解读的独到之处,以及他对快乐、魏晋名士形象等问题的理解。下为访谈正文整理。

01

“碎片化”的名士:人是无法用标签界定的

《未尽的快乐》最初的书名很简单——“乐在其中”,这也是《论语》的典故,可是责编觉得不够醒目,才有了现在的书名,而我自己也觉得这个带着谐音梗的书名很贴切,完美地概括了我想表达的几层意思。

众所周知,《世说新语》(后文简称“《世说》”)有一千多则故事,几乎很少有人会从头到尾读完,每个人都会根据自己的兴趣跳着看,因此,每个人所能发现的魏晋名士的快乐是各不相同的。在书中我提到了拼图理论,每个人的生活都是碎片,大家根据自己的喜好,在《世说》中选择相应的故事,拼出来的图案就会各式各样,具有无尽的可能性;而魏晋的快乐在不同的历史时期都得到了共鸣(事实上明代就有学者指出《世说》中的快乐),也将会继续流传下去,从这个意义来说,快乐是魏晋也是未尽的。

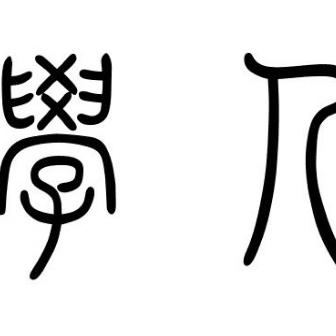

《未尽的快乐:魏晋名士社交处方笺》

董铁柱 著

万有引力·广东人民出版社,2025

我想,《世说》中的快乐可以打动我,也就能打动别人,因为当代生活中所具有的种种问题在其中都有着不同程度的呼应。

人的记忆是零碎的,对他人的印象都来自于记忆中所保存下来的片段。片段化的叙述有助于我们摆脱“标签化”的束缚。我们从小在学校受到的教育,很容易标签化,讲到一个出色的科学家或成功人士,就似乎都是优点,而片段化的描述可以让我们立体地认识名士。有一位名士可能很有才华,但是欠缺气度;他也许喜欢中伤他人,却也是个忠于职守的官员……几乎每一个人都无法用一个标签来界定,他们都是活生生的。

同样,对于一个时代,我们也习惯于标签化。说到汉唐,就是盛世;提及魏晋,就是乱世。《世说》用各种片段告诉我们,魏晋并不能用一个“乱”字抹杀了温情和感动。因此,《世说》对读者的影响体现在两个方面:一方面善于从平凡中发现美好,另一方面也会对高大上的形象保持警惕。

02

不要把名士“饭圈化”

通常我们读古书,总是把里面的人视为榜样。既然是榜样,就会对他们仰望。尤其是自从鲁迅把《世说》成为名士教科书之后,大家一想到名士,总觉得是可望而不可及的,容易“饭圈化”。这种观念让我们无法真切地理解他们,也容易造成另一种倾向,那就是对他们盲目的批判。“把名士变成我们”,其实就是去标签化的一个过程,用我们在生活中的思维去理解他们的种种行为,从而实现“祛魅”,摆脱饭圈的负面影响。

说到仰望,嵇康大概算是最出名的偶像之一。可是,在《世说》中王戎说,和嵇康相处了二十多年,从未看过他脸上有喜愠之色——要知道同为“竹林七贤”的他们可是常常在一起喝酒的啊。去除一切标签,请问谁愿意和一个喝多了也表情始终如一的人做朋友呢?这样的一个人,究竟算不算得上率真呢?

说到批判,很多人会批判王戎的吝啬,似乎他配不上“竹林七贤”的美誉。然而关于王戎吝啬的证据,其实在把他变成“我们”之后,就可以烟消云散了。第一个“罪证”,是作为京城首富的王戎和夫人每天在灯下数钱,这究竟算吝啬还是恩爱?试问当下有多少富豪可以把自己的账户完全向夫人保持透明?

另一个“罪证”,是他侄子结婚,他只送了一件单衣,然后又要了回来。这个故事,等到我自己做了父亲和老师,才明白王戎的苦心。作为顶级富豪,王戎绝对不会在乎一件最廉价的单衣,这就好像亿万富翁不会在乎一件二十块钱的老头衫一样。他这样做,与其说是吝啬,不如说是为了给晚辈上课,告诫侄子结婚后就是大人了,以后什么都要靠自己,即使一件单衣都不能仰仗他人。有时候我也会同样用出其不意的方式来教学生和儿子。如果这么理解,那么王戎的缺点反而就变成了一种智慧。

说来惭愧,很多学者善于理论联系实际,擅长谈论古代思想的当代意义,而我一直觉得说清楚古代思想本身已经不易,因而原本并不奢望《未尽的快乐》这本书能为当下的问题提供“解药”。不过书写完之后,从某种意义上来说就不属于作者了,责编和其他读者也会自然地把这本书的内容和当下的社交恐惧等问题联系起来。这大约就是文本的独立性。

03

快乐就在人与人的交往中

很多读者可能不知道,魏晋时期从政府层面非常讲究礼教,这一点在《世说》的多个故事中也有所体现,晋文帝等人不止一次提到了《礼记》中的内容,可见《礼记》对当时的观念有着很大的影响。包括刘强在内的不少学者也强调《世说新语》和《论语》之间的联系。事实上,孔子是魏晋时期的“圣人”,而老子之所以看起来流行,是因为他们的地位较低,更容易效仿。

看起来“零散”的《世说》中完全包含了《礼记》所说的七种人际关系(父子、兄弟、夫妇、君臣、长幼、朋友、宾客),而除了“君臣”之外,其余的六种关系在今天的中国依然存在。这些关系是中国社会的基本结构,几乎没有人能够离开它们而生活。

年轻时的我也许会觉得朋友这一层关系最重要,而有些关系则是束缚;可是作为一个中年人,就会明白这些核心的关系是不可或缺的,只有尽可能地处理好这些关系,才能获得内心真实的安宁,也就是我所说的快乐。或者说,快乐就在人与人的交往之中。我想强调的是,这并不意味着每一个名士都必然可以在七种关系中找到快乐,而是说在七种关系中都存在着快乐的可能。

在我看来,《世说》中魏晋名士处理关系的关键在于懂得相互依赖。在任何一种关系中,强弱都是相对的,都是相互成就的。无论是君臣、长幼还是父子等看似一方明显强于另一方的关系中,理论上强势的一方都会让对方有展现自己个性的机会和空间,有时候反而是另一方显得更为强势。比如年少的孔融就敢挑战成名之士,而身为父亲的王导还怕儿子批评自己。就这样,关系的双方保持了一种平衡。

因此,我觉得就当下来说,消除关系焦虑的关键在于制造焦虑的一方,而不是感到焦虑的一方。比如催婚,制造焦虑的一方通常是长辈,长辈要懂得“退让”,把空间留给年轻人,而不是自己制造焦虑,让年轻人去消化。这一点也同样适合同僚关系,作为上级可以主动“示弱”,或者开个玩笑,给下级提供避免内耗的机会。

在《世说》中,朋友是一种不断变化着的关系,具有相当的脆弱性。我觉得亲密或是亲近感是朋友关系的要素,而亲密感源于相互的欣赏与默契。如果说君臣、父子和长幼之间都带有不同程度的固有等级,那么朋友则完全基于自己的选择,由此也更加体现了个人的自主性,从而令快乐成倍增加。请注意,既然是不断变化的,那么就有好聚但可能并不好散的那一天。比如王导和周伯仁,好的时候可以一个躺在另一个的膝盖上,可是关键时刻王导却选择不信任朋友,从而间接害了周伯仁的性命。

我想不同年纪的人对朋友重要性的理解有所不同。对我这样的中年人来说,从魏晋名士中学到的是珍惜默契的友情,而对于有时候不得不出现的“友尽”,也要当尽则尽,坦然向前。

仇英《竹林七贤图》

04

心“安”是我对快乐的定义

让我们再来看一个和王导有关的故事。有一次贵为丞相的王导接待客人的时候安排了女伎表演,在座的蔡谟“不说”而去,王导也没有挽留。“不说”(悦)二字明确指出了蔡谟的情绪。我们并不知道王导为何安排女伎,但是蔡谟的拂袖而去属于当怒则怒,而王导的并不恼怒也出于内心之自然。

蔡谟的当怒则怒在我看来就是一种“真实”,不悦而去的他内心是坦然的,也就是我所说的安宁,而心“安”正是我对快乐的定义。如果他不敢把怒气写在脸上,那么就会纠结地坐在那里而不得安宁。放在今天的社会,有多少下级敢在领导面前这么做呢?又有多少领导被下属驳了面子而能不恼火呢?

我再用一个例子来解释一下满足。东晋出现了多次叛乱,其中咸和二年(327年)的苏峻之乱规模也不小。话说苏峻带着叛军到了石头城,百官纷纷逃窜,只有侍中钟雅不离皇帝的左右。有人劝他要懂得知难而退,不要坐以待毙。钟雅回答说:“别人在国家动荡之时不能匡扶,在君王危难之际不能救援,却为了免于丢掉性命而各自逃跑。我担心的并不是自己的性命,而是害怕自己若是有可耻的行为,会被董狐这样的史官记录下来。”叛军压境之时,逃窜的百官与淡定的钟雅谁更快乐?答案应该是不言自明的。钟雅最后被苏峻杀害,但是他坚守自己的信念,做出了符合内心的选择,相信在临死之前也是坦然而欢喜的。所谓“求仁得仁”,这就是一种自我实现的满足感。

我所说的真实其实就是真诚。可是,和当下的社交相比,魏晋时期的极端社交场面更多。众所周知,魏晋之际充满了战争、杀戮、死亡与离别。在如此的境遇下苦中求乐,正是名士的风采所在。在生死抉择时的慨然,自然是一种更深层次的快乐。那么,在魏晋的快乐和当下的快乐中,哪一个更难做到真诚呢?我给大家留下这个问题,我想不同的人也许会有不同的答案。

孙位《高逸图》(局部)

05

乐做一个“俗人”、“俗物”

对于文本分析,我厚着脸皮想夸一下自己。相对来说,我的确有自己的独到之处,或者说我总是不满足于老生常谈。除了我追求与众不同的个性之外,这种风格的形成还有两个原因。一个是我在美国读博士时候所受的学术训练。美国汉学家比较重视close reading,也就是逐字逐句的解读。相对来说,中国的传统学者更强调材料的旁征博引,而美国汉学家则更在意如何在大家耳熟能详的材料中发掘出新的意思。

另一个原因是我自己也写文学作品,其实写小说和散文才是我的真正理想。虽然我写的东西不值得一提,但是和自己并不进行文学创作的学者相比,我也许更加能够体会到作者藏在文字背后的良苦用心。

当初我去美国读博士,就是想学习一些新的方法论,来弥补自己古籍不如前辈学者扎实的不足。可是,虽然跨学科的研究方法这些年来很流行,但是其实很危险,一不小心就容易生搬硬套,因为西方的理论并不可能完全适用于古代中国。在新书中我的尝试是否成功,也有待读者们的批评。

从《演而优则士》到《未尽的快乐》,我都借鉴了一些西方社会科学的理论。在借用时,我通常不是搬用整套理论,而是把某个理论中相关的要素作为解读中国文化的起点或视角。在《演而优则士》中,我借鉴了哈贝马斯的“公共空间”理论,而在《未尽的快乐》中,我自以为比较得意的一个例子,是对“俗”的解读。

《老子》说“乐其俗”,名士们要拥有快乐,就会觉得习俗不是一种束缚,而是可以让他们释放自己的个性。因此,名士们乐于做一个“俗人”或“俗物”。“俗人”也就具有了新的意义,不是指鄙俗的人,而是指乐在俗中的人。为此,我借用了E.P.汤普森(Thompson)和皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的相关理论。汤普森认为习俗就是共有的习惯,布迪厄的 “惯习”(habitus)理论则认为习俗是一系列特殊的思维、情感和行为方式,而接受某一习俗的这部分人则可能会和接受另一习俗的那部分人划清界限。名士正是用自己的习俗和真正无情的庸俗之人做了区分。

这些年来,有一种观点很流行,那就是《水浒传》宣扬暴力,似乎不符合当代价值观。我想这是对文学的误解。一本书能让人意识到暴力的不合理性,它到底是在反对暴力还是宣扬暴力?这个逻辑同样适用于这个问题,很多《世说》中的故事,也许本身并没有通常意义上的快乐,然而悲伤和烦恼同样可以从反面让人意识到快乐的重要性。有苦才能更加体现出甜,这就是文学反向用力的作用。在我看来,所谓“乱世”带来的不确定性反而会让人更加珍惜快乐。

当然,我也不能为写新书强说乐。我对乐的理解,是包括普通的喜怒哀乐在内的所有情感。当一个人当怒则怒时,也是一种“快乐”。前面我已经说过,在真实地展现自己的情绪后,一个人的内心会得到满足和安宁,这是中国哲学所说的“乐”。只要把这个道理说清楚,读者就不会觉得我在强词夺理。因此,有时候我会特意挑选一些看起来和“乐”完全无关甚至相反的故事,给读者以冲击,希望能用相反相成的方法,在读者觉得脑洞大开的同时,自然地接受中国哲学中的一些道理。

06

所谓名士,不过是有情的普通人

从我的第一本书《演而优则士》到《未尽的快乐》,我所关注的焦点是一以贯之的,那就是如何用文学来解读思想。杜甫说“语不惊人死不休”,我写书的原则是必须找寻新的视角,而新的视角则来自于在放下现有成见的前提下,对《世说》文本本身的亲身体会。我可以自信且自豪地说,尽管坊间关于《世说》的论著层出不穷,可其中的“乐”的确是一个为当代学者所忽略的角度。

一个世纪以来,主流观点是名士在反抗社会,反抗就意味着不满和愤怒;而我的基本假设是,在通过夸张地展示自己的个性而成为名士的过程中,他们是乐在其中的。

找到这个视角的原因有两个,一个是来自于我的老师的启发。我的老师,美国加州大学伯克利分校的戴梅可(Michael Nylan)教授,在《中国乐书》中就认为“乐”是中国哲学的根本精神。另一个则是我亲身的体验。人到中年,难免会陷入所谓的中年危机。在走出抑郁的几年里,我逐渐体会到“关系”的重要性。我所理解的关系,并不是通常所说的搞关系,而是人与人之间必要的交流。

一个抑郁的人,如果独自宅着与人断绝交往,那么就很难走出来。换言之,也许只有在人与人的交流中,才可能重新找到快乐。这一点在《世说》中得到了印证。书中任何一个看似怪诞的名士,都需要和他人相处,并从中获得了快乐。因此,在《世说》中发现快乐,是中国哲学理论和我实际生活相结合的产物。这大概也是这本书比较接地气的原因吧。

我特别喜欢魏晋士人,是因为他们是“普通人”。《世说》中有一则著名的故事,说的是王戎的儿子早逝,他伤心不已。朋友山简来探望他,说不过是没了一个孩子而已,何必悲痛若此。王戎说,圣人忘情,而最下等的人麻木无情,“情之所钟,正在我辈”。听闻此言,山简也不由得难过了起来。这个故事对我来说非常重要,其亮点在于王戎对自己的定位:他既不奢望成为圣人,也不甘于堕落成小人,而是做一个有情有义的普通人。既然是普通人,就必然会有缺点和烦恼,然而只要心中有情,就永远能够给他人带来感动。先秦两汉的思想家们动辄以圣人为目标,很容易让人对自己失望。相比之下,以王戎为代表的一批名士们给人以亲近之感。做一个有缺点的有情人,这也是我的自我定位。

热门跟贴