1937年春的黄河渡口,一支派克钢笔差点“卖”了它的主人。那笔杆上还留着遵义战役的弹痕,笔帽里藏着两厘米长的密写纸,此刻正贴着一个瘸腿汉子的胸口发烫。撑羊皮筏子的老汉蜷在石头上,扫了眼他破棉袄里露出的金属笔帽,突然抬头:“你是红军吧?”

汉子浑身一僵,手不自觉地按住胸口。老汉却慢悠悠站起身,解开拴筏子的绳子:“逃兵可不带这玩意儿——他们揣的是银元,不是能写字的家伙。”黄河的浪头拍打着岸边,羊皮筏子在水里晃得厉害,可老汉撑杆的手稳得很。靠岸时汉子摸出怀表想抵钱,老汉头也不回:“俺不收钱,你只管走,后面还有人要过。”

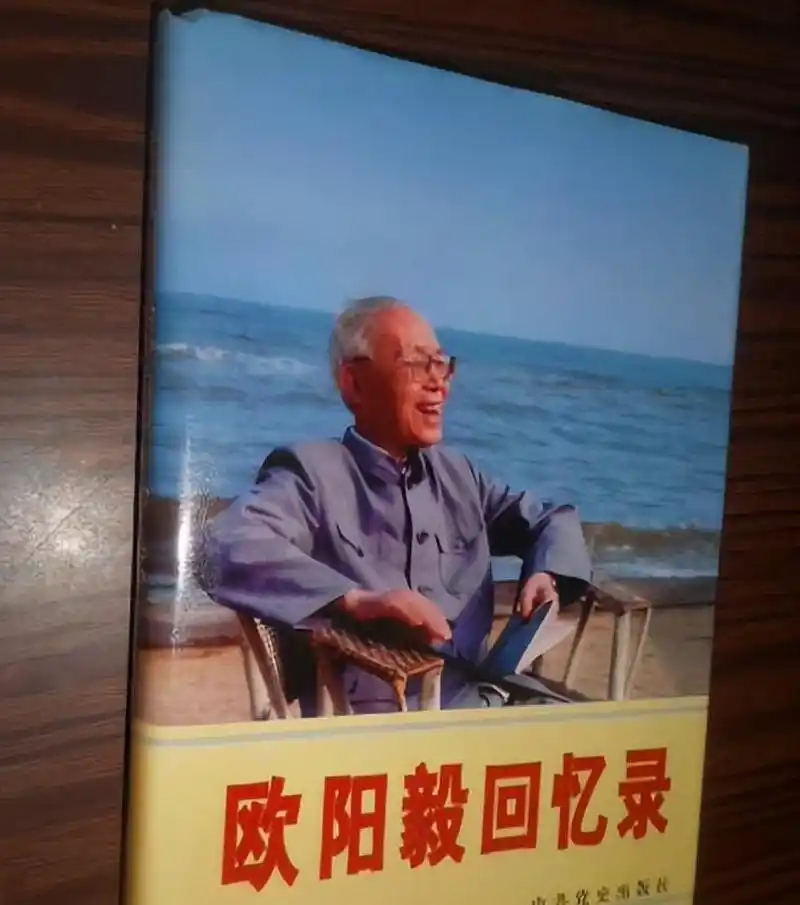

这汉子叫欧阳毅,当时是西路军的侦察部长,手里曾攥着马家军87%的暗碉分布图,如今却成了连饭都讨不上的流浪者。而那支差点暴露他身份的钢笔,藏着比性命还重的秘密。

笔杆上的弹痕:从井冈山到祁连山

这支出身“显贵”的派克笔,是欧阳毅1935年在遵义缴获的战利品。笔夹上的弹痕不是摆设,那是一次遭遇战里,子弹擦着笔杆飞过留下的印记。对他来说,这笔比枪还重要——从1928年跟着朱德、陈毅上井冈山起,他就靠着一支笔当“武器”。

那会儿他才19岁,刚参加湘南暴动,因为识文断字被选做红四军军委秘书。开会记录、写布告、整理情报,钢笔从没离过手。后来到中央政治保卫局,跟着钱壮飞这些“谍报三杰”学本事,钢笔更是成了秘密武器,密写情报、起草命令全靠它。长征路上,他揣着这支笔翻越夹金山,过草地时宁愿饿肚子,也把裹笔的油纸包得严严实实。

1936年10月,局势急转直下。21800名西路军将士西渡黄河,想打通与苏联的“国际交通线”,可等着他们的是12万多马家军骑兵。欧阳毅调任西路军第五局局长,管侦察和群众工作,每天拿着钢笔在地图上标注敌情,经常带着侦察员化装成货郎摸情况。

悲剧来得猝不及防。古浪一战后,西路军损失惨重,后来又在倪家营子血战40天,弹尽粮绝。一颗炸弹在欧阳毅身边炸响,他被掀飞出去,眼镜碎得彻底——本来就近视的眼睛,一下成了“半瞎”,看啥都模模糊糊。等他醒过来,身边只剩个年轻的通讯员小张,部队早就打散了。

两人躲在山口里,靠炒面和雪水撑了几天。某天清晨,欧阳毅摸着火堆余烬发凉,小张不见了,只留下一根被雪打湿的木柴。他摸遍全身,怀里还剩三样东西:派克笔、瑞士怀表,还有贴身缝着的身份文件。西北风灌进喉咙,咳出来的痰带着血丝,可他知道不能死——笔帽里的密写纸还写着“若我牺牲,请将图送延安”。

黄河边的默契:百姓眼里的“红军记号”

往东方走的路,比想象中难上千倍。鞋底磨穿了,他把脚裹在破麻布里,每走一步都像踩在刀尖上。饿极了就挖草根,渴了抓把雪,夜里蜷在山洞里,怀里的钢笔始终贴着心口。那支笔成了“双刃剑”,既让他觉得还有念想,又怕被敌人认出来。

走到黄河支流边时,他已经快撑不住了。渡口只有一只羊皮筏子,撑筏老汉穿得比他还破,眼神却透着精明。欧阳毅低声问摆渡的价钱,老汉盯着他看了半天,突然冒出那句“你是红军吧”。

后来他才知道,西北的百姓早有自己的“识人秘诀”。马家军烧杀抢掠,逃兵大多揣着抢来的财物,走路慌慌张张;红军路过时不拿群众一针一线,哪怕衣服破得露肉,眼神也透着稳当。更关键的是,红军里的“先生”多,钢笔是常见物件,这在逃兵堆里可是稀罕物。

老汉撑着筏子逆流而上,突然说:“前阵子也有个带笔的后生过来,说要去延安。俺们这儿的人都知道,红军是为穷人打仗的。”欧阳毅没接话,心里却热烘烘的。靠岸时他硬要把怀表塞给老汉,对方却摆着手走远了:“俺们要的不是表,是你们能打回来的那天。”

这话让他攥紧了钢笔。原来就算队伍散了,还有人在盼着他们回去。

徐家湾的“字换粮”:地主家的识人术

过了黄河到徐家湾,欧阳毅才算真正尝到“走投无路”的滋味。村子藏在黄土坡的褶皱里,老乡们见了他这“不明身份”的外乡人,要么关上门,要么绕着走。那会儿西北兵荒马乱,逃兵、土匪、灾民遍地,没人敢招惹陌生人。

他挨家挨户磕头讨饭,嗓子哑得像破锣,半天也讨不到一口热水。夜里就睡在马棚的柴堆上,盖着捡来的破麻袋,怀里的钢笔硌得胸口发疼,可他连翻身都不敢太用力——怕把笔压坏了。

第五天,他挪到了村里最大的院子前。开门的是个穿长衫的中年人,戴着老花镜,一看就是读书人。这人叫许秉章,是村里的大户,也是个老秀才,家里还挂着左宗棠的对联。他上下打量了欧阳毅一番,突然问:“你是红军吧?在部队里做文书的?”

欧阳毅心里咯噔一下,刚想否认,许秉章已经转身进屋,搬出了文房四宝:“说是文书,肯定识字。写幅对联给我看看。”他饿得手都发颤,可一握住毛笔,突然就稳了——这是多年练出来的本事,当年在红四军写布告,哪怕炮声在耳边响,笔杆也没抖过。

一笔“福”字写下来,许秉章眼睛亮了。那字清瘦带骨,悬腕中锋,回锋处透着股狠劲,根本不是普通乞丐能写出来的。“遒劲如刀啊,”许秉章摸着对联点头,“这是行伍里练出来的字,不是穷酸秀才的软笔。”

当晚,欧阳毅吃上了失散后的第一顿热饭:一碗米饭、一碟咸菜,还有几块炖豆腐。他埋头扒饭,眼泪差点掉进碗里。许秉章没多问,只说:“明天我跟村里人说,来了位写字先生。”

第二天一早,许秉章真的带着他的字串了几家门:“这位先生的字,比县里老举人的还好。谁家要写对联、补家谱的,尽管来找他。”消息一传开,村民们真的陆续找上门来,有的扛着红纸,有的拿着木匾,还有人提着鸡蛋换字。

欧阳毅就此“改行了”。每天坐在许家的院子里写字,从不多说一句话。有人问他从哪儿来,他就笑:“中原过来避乱的。”村民们也不多问——毕竟能写出这么好字的人,总不会是坏人。他把挣来的杂粮攒起来,心里盘算着:等攒够盘缠,就接着往延安走。

集市上的暗战:对联里的生死局

春末的靖远集市格外热闹,欧阳毅换上了许秉章给的灰长衫,脚上是新做的布鞋,手里挽着装笔墨的布包。他现在是村里小有名气的“写字先生”,可心里的弦一直绷着——这地界有靖卫团,那帮人跟马家军穿一条裤子。

果然,刚走到酱油铺门口,就被一群穿灰布军装的人拦住了。为首的人腰间佩枪,戴着银框眼镜,正是靖卫团的团长常掌枪。这人出了名的脾气暴,枪法却准得吓人,偏偏还好附庸风雅,爱对对子。

“听说有位写字先生字写得好,”常掌枪身边的师爷拱拱手,“我们团长备了笔墨,想请先生露一手。”欧阳毅心里清楚,这哪儿是请写字,分明是试探。他要是露了怯,或者字里藏不住军人的底子,今天就别想走了。

桌子很快摆好,红纸铺得平平整整。师爷提笔写了上联:“山高路远人不返。”这话太毒了,明着是说路途艰险,暗里是问他是不是逃兵,是不是打算就此隐姓埋名。

欧阳毅拿起笔,墨水蘸得不多不少,笔尖落下干脆利落:“风紧草低马难行。”七个字写得沉稳有力,对仗工整,既接了上联的意境,又暗指西路军当时的困境——不是不想走,是敌人太凶走不了。

常掌枪眯着眼看了半天,突然笑出声:“先生这字,不是市井之人能写出来的。”他没再追问,反而让人备了宴席,就设在村东头的祠堂里。桌上就几盘凉菜、一壶烧酒,气氛却压得人喘不过气。

“以后有人找你写字,你就写,”常掌枪夹了口菜,“靖远这小地方,不问出处。”欧阳毅听懂了这话的潜台词:我知道你不简单,但只要不惹事,我就不找你麻烦。

从那以后,他更沉默了。有人来写字,他写完就送客,半句多余的话都不说。夜里躺在炕上,他摸着钢笔想,这字既是活路,也是枷锁——写得太好容易露馅,写得差了又没法谋生,真是个两难的局。

窑墙外的暗号:生死关头的默契

安稳日子没过多久,欧阳毅在集市上撞见了个“熟人”。那是个卖油盐的汉子,穿件灰褂子,推着独轮车,脸上全是风霜。一开始他没认出来,直到听见汉子跟买东西的老乡说“这是整过的货”——这是西路军的暗号!

他心里一震,抬眼望去,汉子也正好看向他。四目相对的瞬间,两人都认出了对方:是王树声,以前的西路军军团参谋长!

没敢说话,甚至没敢点头,两人各自转身走开。当天夜里,欧阳毅借着上茅房的功夫,在老墙的砖缝里塞了张纸条:“东边高墙后,夜里等。”纸条是用钢笔写的,字迹故意写得潦草,怕被人认出来。

王树声来得很快。月光下,两个失散的红军将领站在土墙根下,谁也没叫对方的名字,只低声交换了番号。“我身份不稳,有人跟着,”王树声的声音压得很低,“想往南走,再转去延安。”

“我这儿也有人盯梢,”欧阳毅皱着眉,“常掌枪看着宽厚,其实眼睛毒得很。”

没过三天,麻烦就来了。房东的弟弟突然破门而入,指着欧阳毅的鼻子骂:“你那朋友不是好人!靖卫团都在找他!”欧阳毅心里咯噔一下,知道王树声暴露了。

他当下就“炸”了,抓起桌上的砚台往地上一摔,墨汁溅得满地都是:“我一个写字的能惹谁?不就是借了碗饭给同乡,至于这么栽赃?人不如字金贵!”他闹得动静很大,半条街的人都听见了。

夜里,他摸出攒下的五块银元,又用钢笔写了张字条:“有兄归故里,囊中羞涩,愿贿路费。”托房东的儿子送给靖卫团的师爷。这是他在政治保卫局学的本事——有时候示弱比强硬管用。

第二天一早,门口盯梢的团丁真的不见了。天还没亮,欧阳毅站在窑口,看见王树声推着独轮车从后街绕了出去。两人没回头,甚至没敢挥手——在那样的年月里,不告别就是最好的告别,怕一回头就成了永别。

断笔留恩:延安的方向从未偏过

王树声走后,欧阳毅知道自己也该走了。徐家湾再安全,也不是久留之地,他的根在延安,在那一排排窑洞里。

走的那天,他没跟任何人告别,只在许秉章的书桌上留了两样东西:一支写断了笔尖的派克笔,还有一张纸条,上面写着“承蒙照顾,后会有期”。笔尖是前几天写对联时弄断的,他没舍得扔,想着留个念想。

许秉章早上起来看到笔和纸条,没说话,只是把笔收进了抽屉。后来他跟儿子说:“那先生是干大事的人,这笔是他的念想,也是咱的念想——等哪天红军打回来,就知道他安全了。”

离开徐家湾,欧阳毅又成了流浪者。不过这次不一样,他手里有了些盘缠,还有许秉章给的“文书查访证”——虽然是假的,但盖着仿造的靖远县印章,能糊弄不少关卡。一路上,他帮人写家书、抄账单换饭吃,钢笔又成了他的“饭碗”。

走到陕甘交界的驿马关时,他被拦下了。哨卡上的红军战士端着枪问他的来历,翻他的包袱时,看到了他路上练字的手稿。“这字不像一般人写的,”一个年轻战士嘀咕着,转身去喊指导员。

就在这时,一个老红军路过,凑过来看了看手稿,又看了看欧阳毅,突然眼睛一亮:“这不是欧阳毅吗!我在巴颜喀拉见过你!你是红四军的秘书!”

欧阳毅愣了几秒,突然反应过来。他脱下破帽子,敬了个标准的军礼——那姿势,哪怕饿了几个月,哪怕腿还瘸着,也半点没变。指导员见状,赶紧脱下自己的军装外套,披在他肩上:“欢迎回家,同志!”

那一刻,他再也忍不住了,眼泪顺着脸上的伤疤流下来。走了五个半月,从祁连山到黄河边,从徐家湾到驿马关,他终于回到了自己人中间。

到了延安,毛主席在窑洞里见了他。握着他的手说:“我们缺的就是你这样的坚决分子。”欧阳毅摸着怀里的派克笔——笔杆更烫了,这次是因为激动。后来,他重新穿上军装,又拿起了钢笔,不过这次是在抗大讲课,教战士们怎么通过笔迹识别特务,怎么用密写纸传递情报。

那支断了尖的派克笔,许秉章一直好好收着。直到1949年解放,许家的儿子才听说,当年那个写字先生成了解放军的大官。而欧阳毅后来回忆起那段日子,总说:“不是我能扛,是那支笔、那些人给了我底气。黄河边的老汉,徐家湾的许先生,还有王树声,是他们帮我把命续到了延安。”

那支派克笔后来成了文物,现在安放在靖远纪念馆的恒温柜里。笔杆上的弹痕还在,断过的笔尖被小心地粘了回去。它见证过战争的残酷,也见证过百姓的善良,更见证过一个红军战士在绝境里,从未偏过的方向。

热门跟贴