高全喜,上海交通大学法学院讲席教授

作者授权发布

此次我的短暂访学斯坦福大学,研学主旨并非美国的宪法政治,尤其不是当今的美国政治和法律,而是与中国政法问题相关的学术研究及其交流,所以,上述有关特朗普的种种言说,并不在我的研学范围,但我为什么要把它单独写出来并放在札记的开篇,乃是基于某种思想的语境。但凡近期来美国的学者,无论你做什么,似乎都摆脱不了特朗普问题,即特朗普的新政给美国社会乃至美国学术界带来的冲击,似乎一切都笼罩在特朗普的阴影之下,故尔在这个重大问题上表明自己的思想立场(即便是扭曲混乱的甚或矛盾冲突的),反而会踏实很多,尤其是作为一个法政学者,时代问题是我思考一切问题的出发点。

还是回到本题上来,我此次访美就像去年上半年我的游学日本一样,并非小住下来研究一个学术课题,而是学术观察和思想漫游,即重新梳理一下自己对于现代美国社会的认知,感受和了解自己的问题意识与他国经验,这个目的在这次游学美国时尤其明显。四个月的访学使我对于美西大学的中国研究有了深入和经验性的体认,它们向我展示了另外一种美国中国学的风貌。

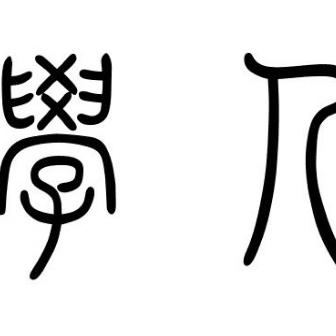

斯坦福大学(图源:网络)

说起美国的所谓中国学,一般会追溯到美东的一些知名大学,它们关于中国的研究机构和学术队伍以及相关著述,可谓历史悠久,成就斐然,其中尤以哈佛大学的燕京学社、费正清中心,以及普林斯顿大学、哥伦比亚大学的中国问题研究,为其代表。从二战之后到今天,这些以美东大学为主体的中国研究,构成了美国学术思想界的中国学重镇,此外,在美国其他一些大学也有一些研究的网点和机制,但中国学研究的中心和主要机构,还是在美国的DC、纽约、波士顿一线。

不过,目前学界也开始有一些反思和批判性的文章,例如荣J的系列文章和专著,对于费正清学派就有明确的批判性反思,还有任剑涛关于留学美国的中国学者的几波情况的研究也有一些质疑的批评,等等。我对此的看法是,美东大学的中国学研究大致有如下几个特征,第一,它们具有进步主义的思想意识的主导,对于中国的认知还是受到费正清学派开启的思想观念的影响,缺乏保守主义的或者保守自由主义思想的深入影响。第二,这些中国学的研究机构和知名学者及其著述,其研究领域和内容还主要是中国的文史学术以及历史问题,缺乏社会科学的视野和方法论,所以,对于中国的经济制度以及相关的政治制度和法律制度等,学术性的研究较为贫乏。第三,由于美东是美国传统的政治、经济与文化中心,与这些大学的中国学研究相互联系的还有一些智库和中立机构,但它们对于中国的政治、经济和文化的研究,主要还是以实证主义的政策性为主导,属于应用型的、政策工具型的研究,不属于纯正的社会科学之范畴。

当然,上述只是我的初陋之见,并没有什么严谨的论证,总的感觉是美东的中国学研究多是文史哲方面的,以及政策性的,少有社会科学的综合研究机构及其知名教授和重要著述。不过,随着美西,尤其是加州大学及斯坦福大学和硅谷的兴起,美国关于中国学的研究范式以及机构,正在悄悄地发生一些深刻的变化。由于硅谷是美国新近数年来强势发展起来的一块高科技研究的高地,在此孕育着美国的一系列制度的创新,这些都推动了诸如斯坦福大学的一些经济学和社会学乃至法学的研究机制发生了一些变化,例如,中国经济中心利用大数据集成来分析经济制度的量化变迁及其内在逻辑,促进了他们对于经济政策和产业结构的有效研究,为高新经济发展提供理论依据,还有胡佛研究所,伯克利分校的中国研究中心以及圣地亚哥分校的中国研究中心,以及斯坦福的其他学院,例如商学院、法学院、经济学院、社会学院,等等,这些机构和学院成立较早,影响也很大,虽然美国的中国学研究机构主要分布在美东,但美西也并非一无所有,也有自己的创新和专长,胡佛研究所收藏的中国近代历史文献,如蒋介石日记等就非常珍贵。随着美西大学的蓬勃发展,关于中国的研究范式以及方法和内容,均开始有所轻微的改变,实证科学意义上的现实主义和传统意义上的保守主义有所抬头,自由进步主义的势头开始有所减弱,这固然与特朗普主义的凸显有关,但更主要的还是问题意识有所改变。

就我来说,短暂的斯坦福访学虽然是自由和放松的,但也是相对紧张和热烈的。在此我做了三次专题讲座,分别是制宪的技艺、中国宪制史的分期等主题,这些内容是我近十年来关于宪法学和中国宪Z理论的集中思考,并已经在海内外以论文和专著的形式发表和出版。在斯坦福的讲座,需要我根据当今的国内外形势,在新的语境下,用提纲挈领的方式,予以通晓的阐发,并回答来自各个领域和方面的不同听众的提问和讨论,这对于我来说,也是一种挑战和压力。记得我其间还是能够应对来自经济学、政治学以及历史学的提问,并且结合特朗普的中美新关系带给中国的宪法学意义上的刺激,集中论述了我关于中国宪法以及法制国家的一系列看法,这些思考直到今天,也是我回国之后在学术思想层面所要应对的主要问题。

关于中国宪法制度的创建、运行、修改和未来转型,也属于中国经济制度的基础性架构,我一再申说,关于中国问题的研究不能回避宪法学的挑战。从某种意义上说,中美目前都有一个宪法时刻的问题意识,虽然,两个国家政体的宪法时刻在性质上是完全迥异的,特朗普也随时面临宪法时刻或宪法危机的诘难,中国的改革与演变甚至倒退,也有一个宪法时刻或宪法危机的问题。我时尔戏言说,特朗普的班底里,缺乏一位保守主义的宪法学家,使得他的总统使命缺乏某种美国立宪主义者们的咖啡或雪茄味道,这或许是特朗普主义的某种短板,他还是一位小商人式的治国理政的肤浅观念,尚缺费城时代的大立法者的高远气象,云云。

斯坦福是开放的,我们到达斯坦福大学,从一开始就与隔壁的胡佛研究所密切相关,相互之间建立起学术性的多维交流平台和机制,甚至难分彼此,相互砥砺和支持。我多次参加胡佛研究所的讨论会,其中最值得关注的还是我们几位政治、法律和经济学教授参加的关于中国变革问题的全美学术研讨会,此次会议聚集了美国东西岸的美籍学者和华裔学者以及各界人士,我称之为胡佛研究所的中国专题。那天的会议,进行得非常密集、饱满和丰富,我提供的报告是有关宪法变革的动力机制问题的论述,我从革命建国到改革开放的宪法构建,再到前几年轰轰烈烈的宪法修改,从制宪权的视角,论述了当今宪法运行的内在动力及其形式与内容的矛盾和对峙,提出了我所揭示的真正的动力机制与虚假的动力伪装的双层逆反的宪法学命题。从某种意义上说,我们几位来自中国的社会科学领域的独立学者的观点与看法,还是颇受欢迎和予以重视的,这一点在我分别参与的胡佛研究所的其他几个会议以及多场讲座中,都有深切的感受。

此外,我春节之后的美东大学之行,在DC的乔治城大学、纽约大学和哈佛大学、耶鲁大学的访学中,在与诸位美国教授的交流中,也充分感受到这种受欢迎的氛围,他们很愿意聆听我们的看法和观点,以及提出了很多切中要害的问题。为什么会是如此呢?显然,并非我们的理论观点有多少高明之处,而是因为我们来自中国的所谓学术研究的第一线,有着直观的中国经验的感受。在与他们的私下聊天中我突然醒悟过来,这些中国问题研究的政治学家、宪法学家和经济学家们,他们都有多部著作问世,是所在大学相关专业领域的资深教授,但遗憾的是,近十年来,尤其是疫情之后,他们很少或几乎全都没有再度来过中国考察和研究,这也是中美关系的日益恶化使然。

在美国,他们耳边时常有两种声音和言说充斥其中,一种是跑出去的那些政治异见受者们的控诉和批判性的肆意言论,那些所谓唱衰中国的论调,其中不乏充斥着各种谣言,对此他们多有厌恶,至少不再视为学术性的理论言说,而是予以同情的理解;另外一种便是大量的来自中国知名大学和研究机构的各种学术交流团和考察参观团的官方学者,在与他们的接触中,他们明确感受到这些体制内学者的复杂心态和内心惶恐,一方面他们是专家教授,具有着专业领域的学术修养和基本知识,另一方面他们也受到所谓规章纪律的约束和自我检查,在一些问题上他们可以畅所欲言,但一涉及关键的核心问题及其数据和文献资料,他们便失去独立见解,环顾左右而言他,与这些官方学者的交流也很无趣,更无学术价值。我的基本观点是,改革开放以来,中国社会确实获得了很大的发展和进步,这是不容抹杀的事实,但近些年,制度层面的倒退也是非常显著的,对此更应该实事求是的予以研究。主观价值上的纷争,需要用制度的结构予以支撑,所以,关注制度变迁,是发展经济学、比较政治学和政治宪法学的优势所在,此次来斯坦福访学确实是找对了门径。

在美国的中国籍教授一直延续着一个传统,那就是他们会设置家宴,欢迎我们这些外来的访问教授,我有幸多次参加了这种家庭聚会,感受到他们还保持着某种民国时期的家宴雅集的古风,这着实令人感动。斯坦福毕竟是中国研究的一个重镇,来往其间的华裔学者和美籍教授,都是对中国感兴趣的朋友,虽然专业有分殊,思想有差异,但关怀中国的现代化转型乃是一致的,尤其是对于新来的访问学者,营造一种暖融融的亲朋氛围,这是博雅文化的体现。无论古今中西,家庭聚会都是温暖和惬意的,这属于基本的人情,源于共同的人性,我多年沉迷苏格兰道德哲学,也发现讲究传统和家庭的功能,乃是中西共通的,谁说西方人不讲家庭和亲情呢?

当然,教授之间的家宴,也还是一种别开生面的思想交流,古人云雅集,指的就是其中的雅趣勃发,交会共情。说起来,W教授的家宴别有另外一番风味。他家坐落在湾区红木城的一座山谷之侧,风景优美。我们主要谈的是各自过往的学术历程,W对自己在故国的思想历程很是怀念,对于故人保持着温存的良好记忆,他给我提起他在上个世纪八十年代北大读书时发表的第一篇文章,即《读书》杂志的一篇关于思想开放的标题排在扉页的文章,他记忆尤深,并让我回国后转达他对于当时编辑部主任的诚挚谢意。我们共同怀念起那个中国思想解放的美好年代,也是一代人的青春之风华正茂的时代,由此勾起我们对于很多曾经影响中国现代化进程的人和事的记忆,现今回首,不禁令人唏嘘和感慨万千。我眼前的这位老者,其雄文也曾名动天下,但在风雨萧瑟中,他一路从普林斯顿到哈佛大学,再到枫叶国的UBC,最后落脚在斯坦福,其艰难跋涉的步伐不啻于中国的朝圣山之旅。

恰巧前几天我在网络上还阅读了X教授的回忆录:我的自学生涯,描述的便是他在中国文G期间的苦难经历和思想洗礼,与当时我们一聚的家宴雅集交相呼应。我起身到房屋后面的庭院中抽口雪茄,他也一起移步到庭院喝茶,我们坐在半山腰上的一弯穹顶之侧,眼看着西方远处的落日余晖的灿烂韵动及其起伏跌宕,深感中国人追求真理的苦心孤诣和炙热心肠,这是一个古今庚续、传承开新的探索之路,他们这一代人年长我十数年,他们的精神旨趣在中国的大地上定会慢慢地滋生发芽,虽然是静悄悄的、默无声息的,但却从未绝绪,而是有待来日的发扬光大。W家的雅集主题集中,怀旧与议新并论,感慨与激越共发,彼情彼景与苍山夕照交融在一起,使我流连忘返。

当然,斯坦福游学期间最令我感怀的还是我即将离美返国的一次家宴雅集,在我的好朋友Z兄家里,算是为我饯行。这位Z兄,乃是一个认真、低调、慎思和儒雅可亲的朋友,大家心目中的老大哥,他时常参加大学的学术会议,也参加各种教授们之间的餐聚和雅集,重在倾听和思考,轮到他发言,他总是谦虚地说聆听教授们的意见,偶尔谈到自己的观点,他也是语言不多,但切中肯綮,从朴实的经贸视角提出自己的看法,尤其是他的略带腼腆的微笑,在不经意间蕴含着万水千山的恢弘和淡泊。那次他的家宴,我们谈论的自然还是经贸与学术,当时恰是特朗普最新一轮对于中国的关税提升,经济学家们讨论两国经贸往来的额度及其受到的影响,还有税率和汇率等相关问题,而政治学家们关注的则是此次关税战的手段、目的与成效,还有国家利益,而我则关心规则问题,贸易规则的国际法权利义务关系,可以追溯到中国的鸦片战争,云云。

大家并没有聚焦在一个话题,而是随时聊谈一些见闻和感知,话到投机或意见相左时,难免引起大家的哄堂大笑也未可知。和而不同,聚而散落,这是寻常的事情,不过,斯坦福游学之行,对于我来说,还是感受尤深,此时的美国与中国,远在千里而又近在咫尺,我们每个人也都曾往返于中美之间访问考察,游览观望,所谓从中国看世界,抑或从世界看中国,俱在其中矣。有人云,非洲亚马逊河畔的几只蝴蝶翅膀的摇动,就可能引发起遥远的太平洋沿岸上的一场惊天动地的海啸。夜已经很深了,餐厅里仍然是谈意犹酣,我拿起酒杯,品尝着这位老大哥开启的来自法国波尔多酒庄的白兰地,向他举杯示意,引来他的会心一笑,是的,这个送别酒会蕴含了太多的内涵,只有那些饱经沧桑的心灵才会感领到蝴蝶效应的社会学韵律。

热门跟贴