1993年洛杉矶一家临终关怀医院,九十岁的王碧奎安静合眼,病房里只有呼吸机停下时的轻响,等到吴兰成赶到,只能握着那双已经没有温度的手,她不知道母亲已经离开,她也不知道自己这四十四年一路走来的每一段,母亲再也听不见了。

回溯到那个六月的午后,1950年6月10日,台北马场町的枪声落下,上海第一医学院的实验室里,玻璃器皿一层微光,她刚拿到成绩单,门门都好,第二天电报送到,只有八个字,“父亲因公殉职,速归”,没人多说,没人解释,她只知道母亲带着两个年幼的孩子去了台湾,父亲留在台北继续“工作”,等了很多年她才明白这句话背后的含义,晚了很多年才知道那天的具体地点和那串名字的重量。

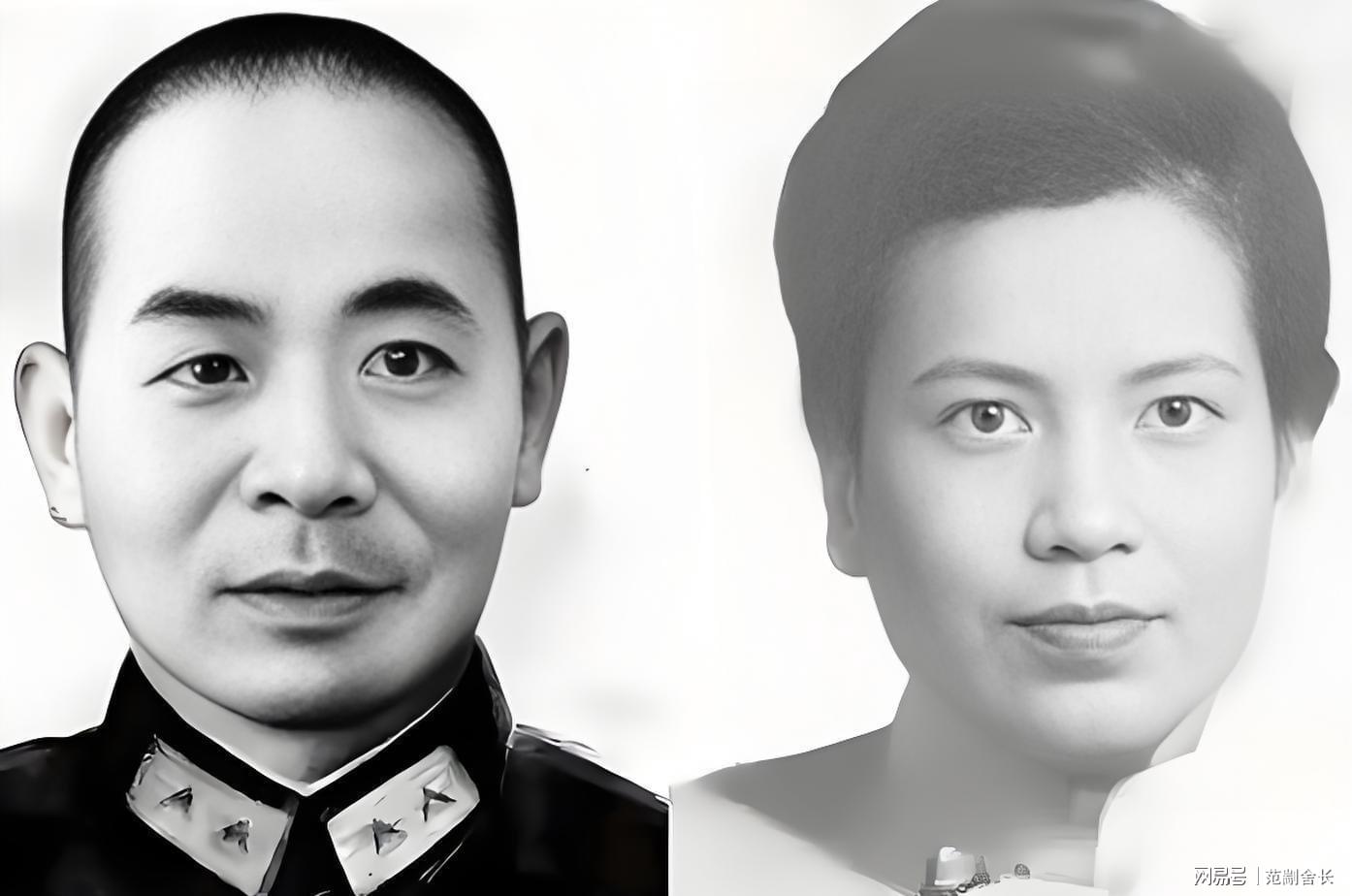

1949年春末的决定,改变了一家人的方向,吴石奉命赴台,王碧奎带走吴学成和吴健成,把吴兰成和吴韶成留在大陆,理由摆在桌上,“学业未完”,真实的心思也很直白,家属一分为二,算一种保证,一种表态,等到了台北才发现,这种表态并不值钱,忠心上交了,护身符没有生效。

分配下来的去处远,地图上要往北去,内蒙古牙克石,报到那天刮着白风,零下四十度,她站在路口等牛车,脚底的鞋底硬得像铁片,嘴唇冻紫,老职工把一块烤土豆递过来,说你是上海来的,这里冷得很,她点头,咬下去的那口热度把眼睛熏得发酸,她没有资格挑剔,也没有退路,头顶两道身份的影子,父亲“殉职”的国民党军官,母亲“去台”的家属,所有的档案都写得清楚。

林场卫生院只有三间土坯房,一个听诊器,几瓶阿司匹林,白天她背着药箱走山路,给伐木场的工人看伤口,给孩子退烧,鞋底磨穿就用麻绳绑一圈再走,手背裂口抹点猪油就算封口,夜里屋里只亮着十五瓦的灯泡,风越过松林像是一层刮玻璃的声音,她写信给母亲,地址只敢写个转交,等三个月收到回信,几句平安,字句被涂黑的地方看得出来,心里只放下一个事实,人还在,消息能到,这就够了。

1966年那阵子,风口推门进来,红卫兵冲到卫生院,举着牌子冲她喊,指名道姓,她被剃了阴阳头,脖子上挂着“孝子贤孙”的牌子走过街口,有人递馒头,她又塞回去,说别把麻烦带到你们家里,批斗台上她被要求复述父亲的“问题”,一遍又一遍,她只保留一句话,“我父亲打过日本”,这句话让现场更紧,她知道线在边缘,但这句她不肯改。

1968年的冬夜更长,她被关进牛棚,一间屋里挤着各色人,夜里有个老人靠过来,小声问她父亲是不是吴石,她不敢应,老人说看过材料,说他是另一边的人,她心里一震却不敢信,老人又说“会有一天明白”,那晚之后她开始在墙上刻正字,一天一道,七百多道,刻完手上起了血口,她把伤口包好继续刻,靠的是那一句“会有一天”。

消息来的时刻有点突然,1973年,国务院批示下到地方,烈士两个字落在公告上,周恩来的名字在传达材料里,牙克石的电话接起来的时候,她正在给难产的产妇接生,男人跑进来举着一张纸,喊她父亲是烈士,她手上还捏着接生钳,不能停,婴儿哭出来之前不能停,等那声啼哭落下,她才放下钳子,靠在墙上,眼泪顺着口罩往里渗。

身份换了标签,生活的节奏没动,路还是那条路,药还是那几样药,胸前多了一枚“光荣烈属”的徽章,买肉的时候多割二两,分煤的时候多一筐煤核,这种细微的差别对她来说是一种肯定,也是一种迟到的说明,她把徽章擦亮,出诊时夹在棉衣里,不露声色。

1980年,王碧奎从美国寄来信,说准备让她过去,她拿着信去办护照,窗口说“需单位批准”,她去找林场书记,屋里烟雾绕着墙角,书记看着她,叹一口气说这几年你不容易,去见你母亲,这句话让她明白,很多路是被人悄悄看在眼里,默默给她让出来的。

1981年12月,飞机落在洛杉矶,机场的灯很亮,母亲坐着轮椅,吴健成推着,母女对面站着,没有拥抱的痛快,她握住那只手,摸到的全是粗茧,母亲只说“你老了”,她回一句“您也是”,隔着三十年的空白,语言都变得稀薄,彼此都知道,重头戏不是眼泪,是把日子说清楚。

在美国的厨房里,她听到母亲这些年的过法,到台初期被监视,靠救济金过日子,吴学成早早嫁人,家里开支一笔笔算,吴健成读书靠奖学金,后来又去美国打工站住脚,母亲四点起床,做饭、洗衣、去教堂,唯一的习惯是翻那本旧相册,她坐在一边,把自己的手掌摊开,“我在内蒙古,走了二十三年山路”,母亲摸着那些茧子,眼里有光,她说把弟弟送出来,把你留在了那里,她摇头,“您做您该做的,我做我该做的”,一句话把两条路摆平。

1993年的葬礼,她站在讲台,给母亲念悼词,“她经历战乱、迁徙、监视、团聚,最后安眠他乡,她最大的心愿,是与父亲同穴”,她说到这里停了一下,台下的人只听到了平稳的声音,不知道她在另一段土地上走过的漫长路程,她选择不说,她知道母亲也不会想听到这些细节,这些细节只会让心里添重。

母亲离开的时候没有听到牛棚里的七百多个正字,没有听到“他是另一边的人”那句悄声提醒,第一次戴上烈属徽章时指尖抖得不稳,那些场景她没有转述给母亲,父亲也不知道,1950年那一刻之后,他不能知道妻子在台湾挨过的白眼,不能知道女儿在草原上走过的雪路。

1994年,北京福田公墓,两个人的骨灰合葬,墓碑前放了一束白色绢花,她站着,声音很轻,“爸,妈,我替你们把路走完了”,这句话在她心里放了四十四年,今天终于找到了出口。

晚年她回到上海,把记忆整理成一本小册子,只印了五本,分给兄弟姐妹,她把在内蒙古的二十三年写得很细,写路,写风,写病人,写药箱,写到一段的时候,她自己拿笔划掉,“如果可以重来,我宁愿生在普通人家,父亲不是将军,母亲不是夫人,我们一家人,哪怕喝粥,也在一起”,这句留白,她不写,她把纸压在桌角上,合上封皮。

她说过一句“历史没有如果”,她把自己的日子看作一面镜子,映出那一代人的轨迹,母亲的不易在流亡与清贫,她的不易在留守与名目,她们各自承担的是同一种重量,只是分在两边,吴石的牺牲,换来一个新国家的版图,换来下一代在不同地方生根,这是一种布局,也是一种代价,把家安在更大的概念里,把亲情托付给时间去对齐。

站在尾声的位置回望,能读到几句简单的道理,名分之外是日子,标签之外是人,把手上的工作做完,把心里的结松开,把彼此交给时间和道路,等到再见的时候,能说一句,“我们都尽力了”,这就够了。

热门跟贴