暴雨夜,古道寂静,一骑飞奔,马蹄碎石,尘土飞扬,行人未及回头,身影早已消失在视线尽头。

这不是江湖传说,而是古代真实的“八百里加急”传信制度。

这样高调穿行于千里官道之上的驿使,劫匪却不敢去抢,甚至强盗都说:“抢它根本是在找死。”

这是为何?

紧急通道

“八百里加急”这串字眼在古人的心目中,不只是速度的象征,更是一种权威与威慑的代名词。

不是每一封公文都能挂上这个名号,也不是每一位官员都能有资格启用这条皇权之下的特快通道。

在那个没有电报、没有网络、连飞鸽传书都靠不住的时代里,信息的流通之缓慢,常常意味着生与死、存与亡的巨大差别。

而一旦谁动用了“八百里加急”,便等于向整个帝国宣告:此信关乎国本,不容有失。

这并非夸张,在古代,信息的传递靠的是“人马邮驿”,传信靠骑马,重要的军情还需层层上报、逐级传递。

平时一封文书,从边疆到京城,哪怕风雨无阻,也需十天半月;若是遇上天灾人祸、驿站荒废,更是遥遥无期。

于是,统治者便设立了一种特别制度,一旦情势紧急,可动用国家级资源,打通各大驿站,层层护送,以确保最快速度完成传递任务,这就是“八百里加急”。

可不要被字面意思误导,这里的“八百里”并非真的单人单骑、一日飞奔八百里,而是通过在各驿站之间频繁更换马匹和信使,实现马不停蹄的传送机制。

这需要全国驿道通畅、沿途驿马储备充足、驿卒训练有素,是一项动辄调动数百人力与数十匹战马的大工程。

所以,“八百里加急”实则是一种国家调度令,非皇帝旨意,不得启用。

历朝历代对这一点都制定有严格规章,唐朝设有“传马程限”,明文规定每种信件的紧急等级对应不同的速度和驿站启用权限。

若有人擅用急递,不仅是贻误军机那么简单,严重者甚至会被以“欺君”罪论处,哪怕是王公贵族,也绝不能随意染指这条通道。

秘密机制

在许多人的想象中,“八百里加急”之所以能快到不可思议,靠的是某种传说中的千里马。

影视剧里常见这样的画面:一名信使翻身上马,长鞭一挥,骏马嘶鸣,四蹄翻飞,转瞬之间便把千山万水甩在身后。

事实上,真正支撑“八百里加急”的,从来不是某一匹马,也不是某一个人,而是一整套制度。

古籍中确实记载过“日行千里,夜行八百”的说法,但这更多是一种文学修辞,而非现实记录。

即便放在今天,一匹马想要连续高速奔跑数百公里,也几乎是不可能完成的任务,马不是机器,它会疲劳,会受伤,会猝死。

更何况古代的道路条件远不如现代,高低不平的土路、狭窄崎岖的山道、泥泞难行的雨雪天气,任何一个因素,都会把所谓的“千里神速”打回原形。

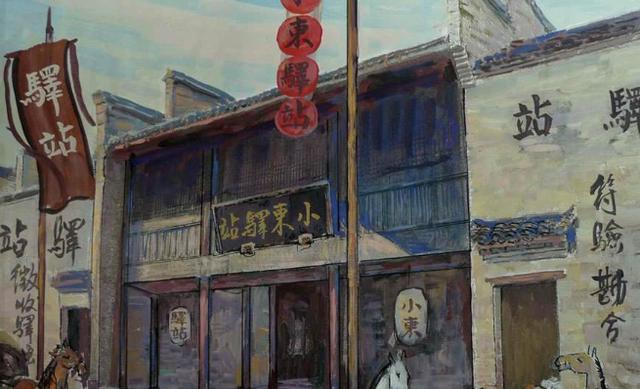

真正让信息跑起来的,是驿站,在帝国版图上,驿站如同一张密密麻麻的网,被精确地安置在官道沿线。

通常每隔二三十里,便设有一处驿站,驿站中常年备有马匹、草料、驿卒和值守官员。

平日里,这些驿站或许显得冷清,可一旦加急公文抵达,整个系统便会瞬间高速运转起来。

当一封标有“八百里加急”的文书出现时,信使几乎不需要下马休整。

他冲入驿站,甚至来不及喘匀一口气,文书便已经被下一名驿卒接走。

与此同时,早已备好的快马被牵到路边,新的信使翻身上鞍,马蹄落地的瞬间,前一站的尘土尚未落定,下一段路程已经开始。

“日行八百里”并非一人一马的壮举,而是几十人、甚至上百人轮番上阵的接力赛。

对于驿卒而言,他们不是在赶路,而是在和时间赛跑,跑慢了,轻则问责,重则入罪;若是耽误了军情,后果往往不是一颗人头所能了结。

而负责八百里加急的驿马,并非普通役马,而是经过严格筛选的良马。

它们的饲料远胜寻常牲畜,除了草料,还会掺杂豆类、精粮,甚至在特殊时期给予额外补给。

在八百里加急的规则之下,所有的一切都要为“速度”让路,官道之上,行人必须避让,城门口,守军需提前清道放行。

哪怕驿马冲撞百姓,造成人员伤亡,也往往不必追究责任,因为在律法的权衡中,一封军情的分量,远远重于个人的生死。

也正因如此,“八百里加急”从来不是常态,而是极限状态下的非常手段。

它代表的不是日常效率,而是帝国在生死关头,愿意付出的最高成本,人力被压榨,马匹被消耗,驿站被调空,只为换取时间上的领先。

无人敢拦

在古代,提起山贼土匪,多少人心中都会浮现出一幅刀光剑影、杀人越货的江湖画面。

尤其是在地广人稀、治安薄弱的年代,劫匪剪径几乎成了许多偏远地区的常态。

富商过路,车马浩荡,一旦没有官兵护送,往往就在某个拐弯处人财两空。

但“八百里加急”即便在荒野中飞驰穿行,却从未被打劫过一次,是劫匪胆小?还是信使太强?

都不是,真正让劫匪望而却步的,不是快马,也不是刀剑,而是这背后,藏着一套深不见底的杀气腾腾的国家机器。

首先,法律不容置喙,拦路打劫顶多是个“死罪”,可在“八百里加急”面前,光一个“死”字远远不够。

因为这不仅是抢劫,更是抗旨,拦的是皇帝的文书,挡的是军情的命脉,这便从“盗”升格为“逆”,从“贼寇”变为“叛国”。

在古代律法中,凡是拦截或阻挠“急递”,特别是“金字牌”、“火票”标明的急件,其罪责堪比通敌谋反。

一旦捉拿归案,不仅本人枭首示众,连同家属亲族亦可能被一并治罪,轻则流放三代,重则满门抄斩。

其次,是军事体系的无形护送,八百里加急的真正“护卫”,不是贴身随行的刀客,而是遍布沿线驿道的层层防御网。

从信使出发那一刻起,沿路各县官、驿站长、驻军校尉便全部进入警戒状态。

每个驿道、每处关卡、每道山口,早已安排有兵力驻扎,看到黄色急旗或信使服饰,立刻清道开路,谁敢阻挠,当场斩立决。

清代曾有一例,信使途经山西时,因雪路湿滑误撞一名地方豪绅之车,对方仗着权势让手下拦路理论,结果信使直接抽刀斩马前,豪绅手下当场毙命。

事后,地方官本想以“凶手伤人”为由兴讼,没想到反被朝廷严厉训斥:“急递之责,贵在速达。有人挡道,即为死罪!”

最终,这名豪绅反被削官抄家,连族中男子也被一并流放。

那么问题来了:盗匪就真的不敢冒一次险吗?

事实上,不是没人想过,传说中,曾有西北某山头的大当家,在听闻八百里加急途经附近后,燃起一丝幻想。

他不是为了抢钱,而是觉得若能拦住这样一份“朝廷急信”,或许能换来赎金,或挟持为威胁。

可就在他派出探子打探路线上信使行踪时,隔壁山头的另一伙土匪老大,却派人送来一坛酒和一句话:“这趟别碰,碰了你就不是劫匪,是死人。”

那位当家一开始不信,结果三天后,邻山那位“好心”提醒者的兄弟团因误拦一封次级急信,结果不到五日,整座山寨被官兵平推,连猪狗都未逃出生天。

再者,“盗亦有道”,不是说说而已,古代很多山贼并非生而为恶,他们有些是战乱余孽,有些是流民聚众,甚至还有不少是落第秀才、流浪武人。

在他们眼中,抢劫富商、劫掠商队,是“谋生”;可一旦动了朝廷文书,不仅道义上站不住脚,更意味着与整个帝国为敌。

他们或许敢跟地方官玩猫捉老鼠,却绝不敢和皇帝玩命。

八百里加急之所以不被打劫,从来不是因为其弱不可欺,而是因为它强得让人不敢生妄念。

代价与终结

八百里加急,看似神速如电,其实背后是一条由人血马汗、财政白银堆叠而成的传信长河。

表面是信如风行,实则是以国家机器之重、百姓膏脂之厚维系的繁复系统。

这个系统一旦运行,动辄牵涉数百人力,千匹驿马,每一次信件的飞驰,实则是一场看不见硝烟的资源战争。

最先遭殃的是财政,维持八百里加急,首要依仗的是全国驿站网络的正常运转。

从中央到边疆,几乎每隔三十里就设一驿站,每一驿站需配备官员、驿卒、驿丁、备用马匹、草料、医药、住宿等配套资源。

按照唐宋时期的标准,仅一个中型省份每年用于驿站的经费就可达数十万贯,这还不包括突发军情时额外调拨的军马、护送兵丁和军粮补给。

而在财政紧张、内忧外患频发的时期,这样的支出无异于在国库上开刀割肉。

尤其是在北宋与明清后期,内务府和户部屡屡因经费短缺削减驿站供给。

导致不少地方驿站人去楼空,驿马瘦骨嶙峋,甚至不得不让信使自备干粮和马匹,所谓“加急”,也便成了笑话。

而人力的透支,则更加隐秘,更加持久。

驿卒,是这个系统中最底层、却最关键的执行者,他们大多出身寒门,世代为驿站效力,享有微薄俸禄,却承受超负荷劳动压力。

一旦急信来临,便需昼夜奔波,风霜雨雪无所畏惧,有的信使一年中要接力送信上百次,常年累月骑马奔波,落下终身残疾者不计其数。

可一旦犯错,等待他们的不是同情,而是军法处置,在明代,曾有驿卒因马失前蹄误期两日,被活活鞭打致死。

但真正导致驿站系统由盛转衰的,却是王朝本身的疲软,一个制度,哪怕曾辉煌无比,若失去了持续更新与资源支撑,最终也难逃衰败命运。

进入王朝末期,财政空虚、中央权威削弱、地方割据加剧,使得原本高度统一的驿传系统出现断裂。

驿马减少、驿卒逃散、道路失修,曾经可以日行八百的驿道,如今连寻常文书都难以转达。

最明显的例子,便是清末,鸦片战争之后,清政府面对内忧外患,国力日渐式微,却仍勉强维持庞大的驿站体制。

可随着民间邮政的兴起、洋务派引入近代通信技术,这套靠人力硬撑的系统迅速被边缘化。

至光绪年间,已有不少驿站被裁撤,大批驿卒流落街头,而八百里加急,也逐渐成为历史名词。

在中国漫长的历史中,八百里加急曾是辉煌制度的象征,也是中央集权最强音的体现。

但它的终结,却告诉我们另一个残酷的真相:再强大的制度,若缺乏民心支撑与持续改革,终究难逃被时代淘汰的命运。

热门跟贴