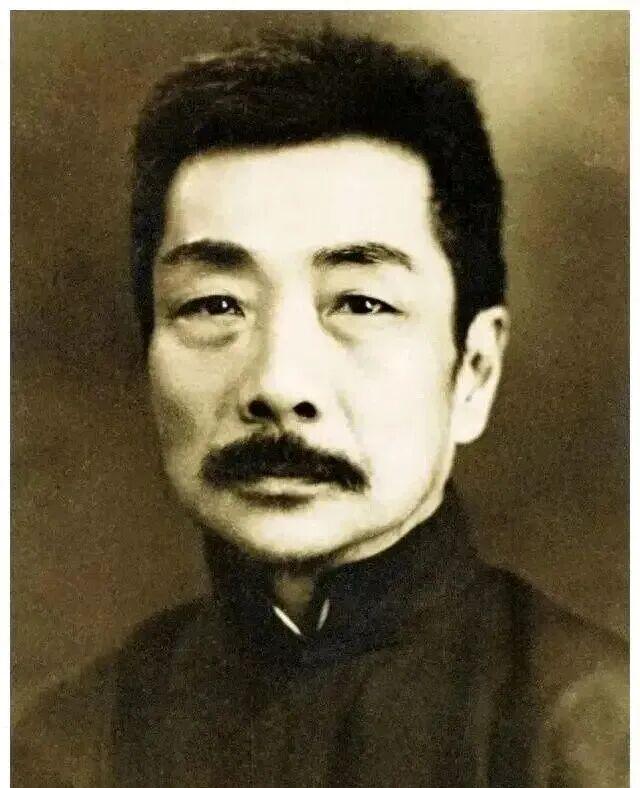

1946年4月9日清晨,延安清凉的山风裹着雾气,机场跑道上还残留着昨夜的雨痕。就在头天夜里,毛泽东收到西安方面的噩耗:4月8日从重庆返延途中失联的运输机,已经在黑茶山坠毁,机上17人无一生还。39岁的博古(原名秦邦宪)就此长眠,他留下六个孩子,一封尚未寄出的家书,以及年仅35岁的妻子张越霞。

黑茶山残骸被找到时,山民们先被飞机残片上密密麻麻的英文铆钉吓了一跳,再被现场那张半截公文草稿纸震住:博古用熟悉的圆珠笔体写下“必须面报主席”几个大字,时间停格在4月8日中午12时15分。那张纸后来随遗体一同送回延安,张越霞接过时,面色发白却强忍住没倒下,她盯着那行字,似乎还能听见丈夫讨论宪草细节时的爽朗语调。

张越霞与博古相识并不算早。1937年秋,她受组织安排进入八路军驻南京办事处,负责联络和掩护工作。彼时的博古正从瑞金时期的挫折中迅速调整,低调、谨慎,却依旧锋芒难掩。两人初见,谁也没多言,后来一起编写抗日宣传资料,夜里油灯噗嗤作响,张越霞忽然抬头,看到对面那位年轻的中央委员正皱着眉打草稿。那一刻,她心底生出一句感慨:此人虽曾跌倒,却仍在攀山。

1940年,他们的婚礼简单得出乎所有人意料:一张油印的喜帖,一顿高粱面饺子,外加几句玩笑式的祝福。延安缺粮,所有人忙得脚不着地,可博古还是坚持亲自写下一纸誓言交给妻子。谁能想到,仅仅六年后,那张纸会被叠进烈士证书里。

博古对孩子们向来愧疚。他常在夜里熬到灯油见底,才摸黑进窑洞。秦铁清晨醒来,只能摸到父亲握过却尚有余温的书本,书页上夹着没干透的译稿墨迹。小家伙翻两页就犯困,嘟囔一句:“爸爸又不睡觉。”张越霞在旁轻声回答:“等仗打完,他就有时间了。”谁料一语成空。

4月10日晚,延安会议结束后,陈云拍拍张越霞的肩,试探性地说:“越霞,往后日子长,孩子六个,压力不小,组织上也能理解你再办个家。”张越霞直视陈云,声音并不高,却格外清晰:“如果我再嫁,那博古的孩子怎么办?”仅此一句,现场再无人多言。

有意思的是,决定独自抚养六个孩子的同时,她还主动向组织提出:分散在各地的孩子必须全部接回北京。那一年,她没有固定工资,靠一张介绍信和朋友接济度日,每月粮票分成七份,自己常只留最小的一份。街坊看得心酸,悄悄塞过粗粮,她道谢后全送进孩子碗里。

张越霞对继女秦吉玛的“冷处理”曾被邻里误会。事实上,她深知这位性格清淡的小姑娘在孤儿院遭过白眼,不想再勾起旧事。一次夜里停电,蜡烛光里,秦吉玛问:“爸写文章好看吗?”张越霞第一次开口聊起丈夫:“他爱翻译,爱写作,也爱你们,可惜时间太少。”蜡烛烫到了指尖,她才发现泪水不知何时沾湿掌心。

博古为何忙到不能回家?从瑞金到长征,再到延安整风,他既是“28个布尔什维克”中年轻的领袖,也是最早为错误路线公开检讨者。1945年党的七大,他在会上坦白当年左倾的失误,“感到罪孽深重,自身莫赎”。那一句“莫赎”并非虚言。自重庆出发时,他仍抱病坚持随机,为的就是把宪草讨论的资料当面交给毛泽东,以免文件被扣。命运偏偏在一个小雨天掐断了最后的航道。

王若飞与博古同机遇难。新闻传到北平城,左权烈士的夫人刘志兰蹲在地上发呆半晌,喃喃道:“山高路远,这叫我们这些人怎么活?”那种震痛,在许多革命家庭里反复上演。只是张越霞更倔。她定下规矩:孩子晚饭后必须分头读书,唯一能打破安静的,是朗读父亲译稿的声音。读累了,谁都不许叫苦,她一句话就能镇住:“你们的苦,比起山里的老百姓算什么?”

新中国成立后,张越霞受聘中央直机关,收入稍有起色,却仍极简生活。有同事打趣:“连件新棉袄都不舍得做。”她笑笑:“娃们上学花费大,且熬吧。”那几年,她把博古遗留的十几箱书信、手稿全数整理归档,捐给中央档案馆。有人劝她留几件作纪念,她摆手:“他的文字属于党,也属于历史。”

六个孩子里,秦铁从军,参加抗美援朝;秦茂华学医,后在高原行医三十载;秦吉玛毕业于北大中文系,却放弃留校,扎进少数民族地区支教。旁人惊讶他们的韧性,熟识者却知道,这几位都继承了父亲的理想与母亲的毅力。

1979年8月,一个闷热的午后,张越霞因急性心肌梗塞猝然离世,享年69岁。她的遗嘱只有短短几行,反复叮嘱子女:“凡事凭良心做人,不要麻烦组织。”火化那天,秦铁站在人群后,摸着那枚当年父亲坠机后送到家的纪念章,低声说:“妈妈放心吧,我们长大了。”

多年后,黑茶山脚下的纪念碑上刻着17位烈士姓名。“秦邦宪”三个字锋芒不显,却依旧沉稳。旅人若是抬头,会见到碑后的松树随风摇曳,而在更远的历史背景里,张越霞守护子女、拒绝改嫁的选择,同样如那棵松:沉默,却巍峨。

热门跟贴