乾元元年九月三日(758年10月9日),蒲州刺史颜真卿悲愤落笔。

背景聚焦于前线常山陷落、土门血战、援兵不至,颜家三十余口巢倾卵覆。

写到“贼臣不救”四字,他连涂带改,悲愤心境尽显。

这一卷《祭侄文稿》,不是练字,是把一场国难写成了家书。

盛唐并非铁板一块

如果只从开元盛世、天宝繁华这些熟悉的词去理解唐朝,很容易产生一种错觉:这是一个秩序完整、中央强大、地方服从的成熟帝国。

可颜真卿所生活的,并不是教科书里那条平稳上扬的曲线,而是盛世表象下已经开始松动的结构现象。

进入玄宗后期,唐朝的制度运行出现了一个危险变化——边防军事体系与中央文官体系开始脱节。

为了应对外患,朝廷不断把军权下放给节度使,本意是因地制宜,结果却变成了因权失控。

节度使不仅掌兵,还兼管财政、行政,甚至可以兼任多个地方的节度使。名义上是朝廷命官,实际上已经具备半独立政治体。

与此同时,长安依旧歌舞升平。中央依靠稳定的赋税体系与成熟的官僚网络维持表面秩序,却越来越依赖地方自我运转。

换句话说,唐朝不是突然崩塌的,而是在一段时间里,中央还能发号施令,但已经未必能真正执行。

正是在这样的背景下,像颜真卿这样的人登上历史舞台。

他不是边镇武将,也不是宫廷权臣,而是标准的唐代士大夫官员:进士出身,历任地方官,信奉的是以文入仕、以礼治世的那一套价值。

问题在于——制度要求他讲秩序,而现实却不断逼他面对失序。

当边镇坐大、军令分裂、信息滞后时,地方官往往成为最先承压的一层。

他们既要对朝廷负责,又要在兵锋逼近时独自应对;既被期待守土尽责,却又常常得不到有效支援。

盛唐的稳定,并没有为他们提供真正的安全感。

所以,安史之乱爆发时,并不是突然天翻地覆,而是一脚踩在早已松动的地基上。叛乱只是引爆点,而不是全部原因。

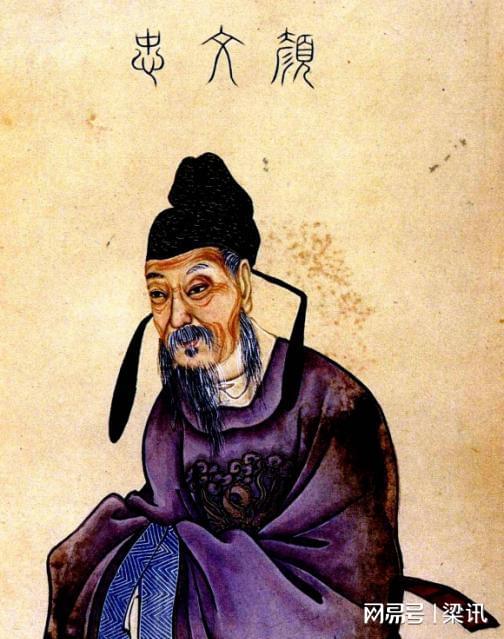

不是先有书法家,而是先有唐臣——颜真卿是谁

在后世的记忆里,颜真卿往往是以书法宗师的身份出现的。

但如果把目光放回唐代,他首先、也是最重要的身份,并不是艺术家,而是唐朝官僚体系中的一名士大夫官员。

颜真卿出生于士族家庭,家学渊源,重经义、讲礼法。

这种背景决定了他进入仕途的路径——通过科举,以文章与学问立身,而不是凭军功或门第取势。

在唐代的政治秩序中,这类人被寄予厚望:他们代表制度的理性与连续性,是帝国日常运转的中枢神经。

也正因为如此,颜真卿的性格中有一种极为突出的底色:守正、不退让、不擅变通。

他相信秩序是可以被维护的,相信官职意味着责任,相信位在其官,就要尽其事。

需要强调的是,颜真卿并非那种只会写字、不问政事的文人。

他历任地方职务,对行政、军政事务并不陌生,也并不缺乏现实判断力。

只是他的判断始终建立在一个前提上——唐朝这个国家仍然值得被捍卫,制度仍然值得被执行。

这种前提,在安史之乱前夕,已经开始动摇,却尚未完全崩塌。

天宝十一年(752年)颜真卿因受到杨国忠的排挤,被调京师,出任平台太守。

他所面对的,不是稳定的基层治理,而是一个正在被抽空的权力结构:军权外移、情报滞后、中央指令与地方现实脱节。

在这种环境中,地方官员必须一边维持秩序,一边随时准备承受制度失效的后果。

颜真卿当时任职的平原,正处于安禄山的辖区。

这意味着,他面对的不是可能波及,而是随时会被卷入的现实威胁。

中央的诏令依旧存在,但支援并不确定;官员的职责没有被取消,但国家的执行能力却正在下降。

在这种情况下,颜真卿所做的选择,并不具有传奇色彩,却极其艰难,他选择继续以唐朝官员的身份行事。

在安禄山的谋反迹象显露出来后,颜真卿便暗中采取了加高城墙,招募壮丁,疏通护城河等措施,以防御接下来叛军起兵。

果不其然,当安禄山起兵后,河北郡县大都被沦陷,只有平原防守严密。

颜氏一门的覆灭,并非偶然——忠义在失序时代的极端代价

如果把安史之乱中的个人悲剧一一罗列,颜氏一门的结局格外刺眼。不是因为他们“更悲惨”,而是因为他们承担的,是一种被时代放大的忠义成本。

颜真卿并不是独自站在风口浪尖上的人。

他的兄长(或堂兄)颜杲卿镇守常山,与其子颜季明一道,选择在叛军席卷之际举义拒降。

这并非一时血气,而是与颜真卿一脉相承的政治立场:以官守土,以身殉国。

问题在于,安史之乱的现实,并不会因为立场正确而改变结果。

常山孤悬,援军难至;举义之后,叛军迅速反扑。

最终,父子同陷、宗族殉难。颜氏在这场动荡中,付出的不是一两条性命,而是一个家族在短时间内被系统性摧毁。

在这悲壮的背后,颜真卿写下了千古名篇《祭侄文稿》。

文稿全文234个字,仅七次蘸墨。从头到尾都提现了作者的心境变化,从工整清晰,到枯笔连带,甚至涂抹好几处。显然,这篇文稿并非展现书法之作,而是一颗忠诚,破裂之心。

当《祭侄文稿》传到后世。它不再只是颜真卿个人的悲痛记录,而成为理解他的一个入口;进而,又成为理解唐朝中后期精神断裂的一个入口。

这也解释了一个看似矛盾的现象:在唐代,颜真卿并非第一书家;但在后世,却逐渐形成了以他为核心的颜体传统。

原因并不在于技术突然被发现,而在于——后世需要一种能承载道德重量与历史压力的书写形象。而颜真卿,恰好留下了这样一张纸。

当后人试图理解什么是忠义时,这张纸,成了一个无法绕开的现场。

所以,《祭侄文稿》并不是被神化的。它只是幸存下来的一次真实记录。

参考信源

张光辉. “字如其人”:论颜真卿书品出于人品的导向意义[J]. 阜阳师范大学学报(社会科学版), 2022, (04): 132-137.

颜真卿的笔和剑如何彼此成就 北青网 2025-09-26

热门跟贴