编者按:孙国东《阐释政治哲学:政治发展与社会建设的中国逻辑》(商务印书馆2024年版)出版后,谭锐捷、李中魁和罗小刚在认真研读该书的基础上,提出了一系列问题,孙国东对此一一进行了答复。孙国东为复旦大学社会科学高等研究院教授、博士生导师、副院长,谭锐捷为复旦大学社会科学高等研究院在站博士后,李中魁和罗小刚为复旦大学国际关系与公共事务学院政治哲学专业博士生。

本文系受访者供稿。

01

中国已进入“中—西时代”

罗小刚:从《公共法哲学》到《阐释政治哲学》,您的思考当中有没有出现新的转变?为什么会出现这种转变?

孙国东:从《公共法哲学》到《阐释政治哲学》,我主要有两个方面的转变。对我个人来说,这种转变其实更多地体现为认识的提升。

第一个方面,涉及关于中国现代政治和法律秩序建构的课题的认识。在《公共法哲学》中,我尽管提到了“接榫、吸纳、转化乃至超越”(西方)现代政治/法律秩序的问题,但实际上只论述了“接榫、吸纳、转化”的问题,没有涉及如何“超越”的问题。所以,我实际上关注的只是“现代性价值的中国化”问题,也就是如何促进像自由、民主、平等、法治和正义这类现代性价值在中国落地的问题。

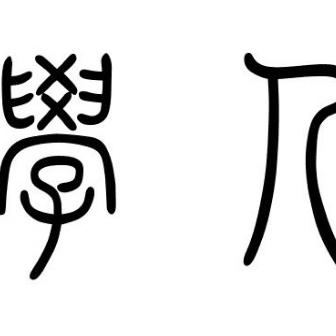

书名:《公共法哲学:转型中国的法治与正义》

作者:孙国东

出版社:中国法制出版社

出版年:2019年2月

我尽管提到了要在现代性(现代转型的政治理想)与中国性(中国的实践约束条件)之间保持“反思性平衡”,但这种“反思性平衡”其实仍过于偏重现代性一方了。在《阐释政治哲学》中,这种“反思性平衡”力图以更加平衡的形态呈现出来。因为我还进一步探究了“中国性价值的现代化”问题,正是对贤能政治(第三章)、身份美德(第六章)等中国性价值的现代阐释,使得如何“超越”(西方)现代政治/法律秩序的问题进入了我的视野。

书名:《阐释政治哲学:政治发展与社会建设的中国逻辑》

作者:孙国东

出版社:商务印书馆

出版年:2024年1月

当然,我还把现代性价值和中国性价值扩展为像国家与社会关系这样的现代性范畴,以及像天人关系这类中国性范畴。这样一来,中国现代政治和法律秩序的建构就包括了两大类、四小类性质不同的课题:1a.“现代性价值的中国化”;1b.“现代性范畴的中国化”;2a.“中国性价值的现代化”;2b.“中国性范畴的现代化”。

之所以会出现这种转变,与我对当下中国时代性质的诊断密不可分。这就是我在《阐释政治哲学》第二章提到的“中—西时代”。它是与“古—今时代”相对的,是指文明间的“中西之争”已经取代中国文化内部的“古今之争”成为当下时代的主题。在“中—西时代”,我们就有必要挖掘中国文化中有可能对进一步释放现代性的解放和文明潜能有助益的思想资源,并与西方进行文明互鉴性的对话。这就需要我们通过“现代性价值/范畴的中国化”,为超越(西方)现代政治/法律秩序保留想象和探索空间。拙著第三章关于“内倾型贤能政治”、第六章关于“获得家庭支持的公民性”的理论建构,就是我沿着这个方向做的理论尝试。

第二个方面,涉及认识论(研究取向)和方法论(研究取径)上的提升。从2018年开始,我开始借用张江老师提出的“公共阐释”(public interpretation),来定位我推进中国现代政治哲学和法哲学建构的研究取向。之后,我又在此前“政治哲学建构与社会—历史分析相结合”的研究取径基础上,探索出了另两个适合于其他性质论题的研究取径:“思想史重构”“历史政治学研究与社会—政治理论分析相结合”。

在整理书稿的过程中,我发现自己钟情的政治哲学知识形态,其实是一种基于“公共阐释”的“阐释政治哲学”(interpretative political philosophy);相应地,我力图阐发的理论模式可以用“作为阐释政治哲学的民主社会学”来概括。同时,我发现上面提到的三种可以统合在“公共阐释”取向下的研究取径,分别对应了中国现代政治哲学话语“是其应是”的三种不同功能:面对现状的“阐释—范导功能”、面对西方的“对话—抗辩功能”和面对历史的“阐释—反思功能”。

它们分别适合于不同性质的课题:“思想史重构”尤其适合于通过对那些被西方主流政治意识形态——即自由主义话语——笼罩的政治概念(现代性价值或现代性范畴)进行政治哲学考辨,获致一个超越于自由主义话语的理论视野,从而促进“理论视野的去西方化/去自由主义化”;“政治哲学建构与社会—历史分析相结合”,适用于对现代性价值和现代性范畴的“学理格义”,也就是“现代性价值和现代性范畴的中国化”;“历史政治学与社会—政治理论分析相结合”,契合于对中国性价值和中国性范畴的现代阐释,也就是“中国性价值和中国性范畴的现代化”。

《阐释政治哲学》关于政治发展和社会建设的研究,分别聚焦了上述三个不同性质的课题,并相应地采用了以上三种不同研究取径。经由“公共阐释”取向下不同研究取径所形成的论题布局,我不但兼顾了中国情境中的政治发展和社会建设的若干重要论题,而且形成了较具学理融贯性的论说。

第二个方面的提升,是随着我持续的思考和深入的研究而产生的。这种由认识的提升带来的愉悦,是学术研究最令人着迷的地方。这种经历也让我对胡适先生的那句名言深信不疑:“成功不必在我,而功力绝不唐捐”。

李中魁:您是如何觉察到“阐释学”对于理解“中国现代政治秩序的构建和运行”的方法论与认识论意义的?进行基于中国情境的公共阐释的重点和难点是什么?

孙国东:我对“阐释学”的重视和运用,主要受益于四位前辈学人:第一个是我的博士导师邓正来老师,第二个是刚才提到的张江老师,第三个是美国政治哲学家乔治娅·沃恩克(Georgia Warnke),最后一个也是美国政治哲学家,沃尔泽(Michael Walzer)。

迈克尔·沃尔泽(Michael Walzer),美国当代著名的政治哲学家和公共知识分子。著有《正义诸领域》、《论宽容》《圣徒的革命》、《义务》、《政治行动》、《弑君与革命》、《正义与非正义战争》等。

在我读博期间,邓正来老师曾召集部分同门组成了一个“中国研究小组”。当时,他特意提醒我们说,后现代主义、实用主义和阐释学是三种对于中国法哲学的建构有较大借鉴作用的西方理论资源。他同时安排了小组成员分别对这三种理论资源进行梳理。可惜的是,无论是邓老师本人,还是包括我在内的同门,当时都只是模糊地感觉到这些理论资源可能具有的启发意义,但对如何借鉴和使用这三种理论资源却缺乏更深刻的体认。

我当时报名参与关于阐释学文献的梳理,尽管研读了诸多文献,但由于学力和视野的局限,始终未得要领,便将此论题搁置一旁了。2017年下半年,一个偶然的机会,《中国社会科学》孙麾老师听闻我在从事“公共法哲学”的研究后,向我大力推荐张江老师关于“公共阐释”的研究。他还邀请我参加了在南京召开的“阐释的公共性”学术研讨会(2018年3月28日)和在上海召开的“当代阐释学高端论坛”(2019年12月11日)。

自那以后,我开始自觉地把“公共阐释”作为“公共法哲学”的研究取向,并撰写了《阐释学与法哲学的公共阐释:公共法哲学的认识论基础》一文(正式发表时,题目改为了以政治哲学为对象的《阐释学与政治哲学的公共阐释》)。

张江老师的“公共阐释论”,是以人文学科的文本阐释为对象的,但阐释学(乃至公共阐释)如何适用于社会科学,特别是实践哲学?这个问题,是不熟悉阐释学背景的中国学人比较难跨越的。实际上,我此前之所以一直无法将阐释学与中国法哲学的建构联系起来,就是无法跨越这样的认知障碍。

在撰写关于公共阐释的论文中,我读到了沃恩克的《正义与阐释》(Justice and Interpretation)。这本书解决了我的大部分困惑。

书名:Justice and Interpretation(《正义与阐释》)

作者:乔治娅·沃恩克(Georgia Warnke)

出版社 : Mit Pr; 第 1st MIT Press ed 版 (1993年 3月 2日)

在她看来,无论是罗尔斯、哈贝马斯,还是像泰勒、沃尔泽这些社群主义者,其实都秉持一种“阐释政治哲学”。因为他们“不再诉诸形式理性、人类行动的特征或合理选择的中立程序”,相反认为要“通过显示这些原则表达了该社会之善目(goods)、习惯、历史和传统的意义”来证成一个社会的社会和政治原则。

为了给我主张的“基于公共阐释的阐释政治哲学”奠定更为厚实的认识论和方法论基础,我将我个人参与复旦高研院2021年“年度主题”(哲学社会科学的思想流派和科学方法)项目的题目设定为《阐释政治学与历史的公共阐释:对历史政治学的阐释性检视》。在撰写这篇文章的过程中,我既系统阅读了当代西方关于“阐释政治科学”(interpretative political science)的文献,又深入研读了沃尔泽《阐释与社会批判》(Interpretation and Social Criticism)一书。这本书又进一步解决了此前一直困扰我的一个问题:如何避免“阐释”内在具有的保守化倾向?

书名:《阐释和社会批判》

作者:迈克尔·沃尔泽(Walzer.M.)

出版社:江苏人民出版社

出版年:2010年9月

至于“基于中国情境的公共阐释的重点和难点”,要分开来说。据我个人体会,中国情境政治哲学和法哲学公共阐释的重点要放在充分挖掘并释放各种意识形态性话语的对话和沟通潜力,从而促进现代性与中国性之间的反思性平衡上。

我们之所以无法切实推进中国现代政治哲学和法哲学话语的介入性学理分析和实体性理论建构,根源于我们在几乎所有的论题上都存在着意识形态性的“观念争夺”。它们都试图以一种独白性的“强制阐释”,塑造并影响我们的政治和法律价值观,进而影响中国政治和法律发展制度和实践模式。

以政治发展和社会建设为例,我们总体上都面临着具有笼罩性的自由主义话语的支配:以西方式宪制民主为目标导向的政治发展观与以“市民社会反对国家”为范式的市民社会观。所谓的西方社会科学话语权,就集中体现在这个方面。要切实对抗这种话语霸权,我们其实需要充分挖掘并释放自由主义话语所具有的对话和沟通潜力,也就是需要我们挖掘那些为自由主义遮蔽的“被压制的知识”(福柯语),并促进它们与自由主义话语的相互对话、辩驳和融通,在此基础上重构一种更具包容性和普适性的新的理论视野。

我所讲的“思想史重构”,就是要做这个工作。在某些中国思想(如儒家思想)占主导地位的论题上,我们其实也要做类似的工作。在中国情境中推进政治哲学和法哲学公共阐释的难点,常常体现在如何在“现代性”与“中国性”相互角力的诸多论题上,确定两者之间的地位轻重。

据我个人理解,现代性总体上是作为“价值”(values)和“规范”(norms)出现的,中国性在总体上则是作为“情境”(contexts)存在的,就是说现代性总体上具有构成性地位,中国性总体上具有范导性地位。在这个意义上,现代性是底色,中国性是特色。不过,有两大中国性价值和一个中国性范畴是例外:与中国作为文明体相适应的贤能政治、与中国作为超大规模国家相适应的政治统一,以及与文明体相适应的天人关系,对于中国现代政治秩序建构具有构成性的影响。

考虑到把握中国问题的典型思想立场(新左派、自由主义、新儒家等)常常在现代性或中国性及其某个侧面上固守一隅,推进公共阐释的过程,其实也是促进各种对立的思想立场之间相互对话、辩驳和融通,进而达致反思性平衡的过程。

02

“政治价值观”≠“政治价值”

罗小刚:您所提出的“公意型政党”很可能对政党类型学来说是一种重要创新,其实也引起了一些学术讨论,例如,有人认为“公意”一旦有了“肉身”即政党,可能存在卢梭意义上的强迫自由问题。您如何看待这种观点?

孙国东:先纠正一下,“公意型政党”这个概念是华炳啸最先使用的,不是我提出来的。我是在他的基础上使用的,不过我的贡献在于把它作为一个阐释性概念,用来分析中国情境中的国家与社会关系。

在卢梭的语境中,“公意”一旦(以法律为形式)形成,所有公民都得无条件遵守,这就带来了“强迫自由”的问题。在卢梭看来,强迫自由既是必要的,也是正当的。不过,我理解的“公意型政党”是放在政治秩序运行的场景中的一个阐释性概念,而不是一个纯学理性的分析性概念。

书名:《社会契约论》

原作名:Du Contrat Social

作者:[法] 让-雅克·卢梭

译者:李平沤

出版社:商务印书馆

出版年:2011年4月

所谓“阐释性概念”也就是兼具描述性和规范性的概念。但它追求的描述性不是对既定经验的精确描述,而是受规范性约束的描述;它追求的规范性不是一种外在的规范性,而是一种内在的规范性,也就是具有经验基础的规范性。因此,它是与“内在批判”(immanent criticism)相适应的一个概念。这意味着“公意型政党”不是对“存在”(being)形态的简单描述,而是对一种“变在”(becoming)过程的学理阐释。就是说“公意型政党”不是一劳永逸地授予的一个故步自封的名号,而是需要不断与政府特别是社会进行良性互动才能无限接近的一种理想状态。正是与社会之间持续的良性互动,既可以避免“强迫自由”问题,也可以不断接近“公意型政党”的理想状态。也正是基于这种考虑,我在拙著第五章的最后一节中,提出了“旋转门隐喻”和“说服性动员”等概念,试图促进公意型政党与社会之间的良性互动。

罗小刚:您对于“政治价值”与“政治价值观”的区分理由是什么?二者为什么可以区分开来?

孙国东:我对“政治价值”与“政治价值观”的区分,其出发点主要有两个:一是澄清知识界的一些似是而非的意识形态性争论;二是为中国已经基本形成、仍待进一步完善的“他种现代性”(alternative modernity)道路,提供一个认知前提。

我们知道,十余年前,中国曾出现了“普世价值之争”。其争论的实质,是因为一方把西方对自由、平等、民主、人权等价值的规范性要求的理解及其相应制度和实践模式的理解为“普世价值”,他们在实质上以西方“政治价值观”“绑架”了自由、平等、民主、人权等政治价值。另一方为了对抗这种西化论调,毅然决然地否定了“普世价值”的存在。这种场景,像极了警察把绑匪连同被绑架的小孩一起打死的场景。

这种理解显然很难解释,为什么我们一边要反对西化话语,一边还要把民主、自由、平等、公正、法治等西方人尤为看重的价值,放进“社会主义核心价值观”中。在很大程度上为了应对这种话语困境,官方话语又新创一个“共同价值”的概念,并把和平、发展、公平、正义、民主、自由这六个价值看作是“全人类的共同价值”。

从另一方面来看,我们现在所说的“中国式现代化”道路,其实是在20世纪中国现代国家建设的历史进程中逐渐形成的那种“既非西化、也非复古同时超越苏联模式”的现代化道路。这种道路,从来没有否定对自由、平等和民主等政治价值的追求,而是要在西方模式之外,想象和探索我们关于这些政治价值的具体规范性要求及相应的制度和实践模式。就是说,有别于西方现代性的“他种现代性”,其实是同时作为历史嵌含和前景承诺,存在于中国现代化的实践进程中的。

那么,我们如何为中国式现代化对自由、平等、民主、人权等价值的捍卫保留想象和探索空间?我之所以把“政治价值观”(conceptions of political values)与“政治价值”(political values)区分开来,正是基于这种考虑。简单地说,所谓政治价值,就是自由、平等、民主、人权、法治、正义这些现代性价值本身;所谓政治价值观,则是指我们关于这些现代性价值的理解,也就是关于这些现代性价值的具体规范性要求及相应制度和实践模式的看法。

显然,一旦把“政治价值观”与“政治价值”区分开来,我们不仅可以避免诸多似是而非的意识形态性争论,而且还可以为中国在西方模式之外想象和探求自由、平等、民主、人权、法治、正义等现代性价值的具体规范性要求及相应的制度和实践模式提供认知基础。

关于“政治价值观”与“政治价值”区分的理由,我不想从政治哲学上去讨论。我的理由可以概括为政治社会学层面呈现出来的“政治文明与政治文化之间的辩证法”。“政治文明与政治文化之间的辩证法”,根源于政治价值在特定政治社会从理念到制度再到实践逐步落地的政治社会学逻辑。如果说政治价值集中体现了现代政治文明的成果,那么,它们在特定政治社会的逐步落地,就集中体现了特定社会政治文化的特征。

一般来说,政治价值的落地,首先要确立它与特定政治社会相适应的具体规范性要求,而这种与特定政治社会的适应性,则是该社会的政治理想与实践约束条件之间反思性平衡的结果。一旦确立了政治价值的具体规范性要求,我们就可以构建与之相适应的制度模式,从而也就可以形成相应的实践模式。

03

任何主流意识形态都有可较真的有效成分

谭锐捷:我们知道,政治哲学一定是具有规范性基础的。我的疑问是阐释政治哲学是如何建立规范性的?

孙国东:我想从沃尔泽关于道德规范确立的三种路向说起。他认为,确立道德规范主要有三种路向:一是创造(invention),二是发现(discovery),三是阐释。它们三者的区别,大致对应着立法、执法和司法活动。就是说“创造”就像立法活动一样,从无到有地去确立规范;“发现”就像执法活动一样,是发现并执行既有的规范;“阐释”则像司法活动一样,兼具造法和法律适用功能(司法本身就伴随着对法律的解释/阐释)。从研究取向上看,它们三者分别对应着我们一般理解的规范性研究、描述性研究和阐释性研究。

所谓阐释性研究,就是兼具规范性和描述性的研究。阐释政治哲学的规范性内涵,不是以启蒙者的姿态,通过从外部把自由主义这样政治意识形态强加给中国现代政治秩序而“创造”出来的,而是基于“内在批判”的立场“阐释”而来的,也就是从中国现代政治秩序的建构逻辑出发,一方面遵循其基本的政治秩序架构,另一方面去捍卫它内在蕴含的“仍待兑现的承诺”(unfulfilled promises)。对中国来说,这些“仍待兑现的承诺”是指贯穿于百年中国的现代化进程中,为建国者所承诺并为《宪法》《党章》及政治纲领(如社会主义核心价值观)所确认的那些关涉现代转型目标的未竟理想。由此获致的规范性空间,是内在于中国现代政治秩序的建构逻辑之中的,不是外在强加给我们的。

之所以可以把“阐释”与“内在批判”结合起来,是因为任何被奉为主流的意识形态都必须具有可较真、可兑现的有效成分。英国马克思主义历史学家E.P.汤普森,对当代西方马克思主义法治理论的发展起到了奠基性的作用。他阐发马克思主义法治理论的一个出发点,就是揭示了法律的意识形态性内在地蕴含着对正义的追求。

E. P. 汤普森 Edward Palmer Thompson

英国著名历史学家,作家,社会主义者,和平主义运动家。曾参加过英国共产党,在英国新左派运动中担任重要角色。代表作有《英国工人阶级的形成》、《理论的贫穷》、《烛下夜话》、《辉格党与猎人》、《公众习俗》等(1924—1993),英国历史学家、作家、社会主义者、和平活动家。

这是因为,尽管法律内在地需要将阶级关系进行意识形态上的合法化,但这种合法化却要遵循法律“自身的特征、自身独立的历史和演化逻辑”。“如果法律具有明显的偏私性和非正义性,它就什么也不能掩盖,什么也不能合法化,亦不能促进任何阶级霸权。”

谭锐捷:您试图阐发“作为阐释政治哲学的民主社会学”理论模式,那么“非阐释政治哲学的民主社会学”是什么样的?

孙国东:你的这个问题在逻辑上是成立的,不过并不是我关心的问题。这首先取决于要怎么理解“民主社会学”。我对“民主社会学”这个概念的运用,直接借鉴了哈贝马斯关于“民主社会学”的说法,同时也参考了慈继伟关于“正义社会学”的用法。

哈贝马斯曾把自己主张的商议民主理论称为一种“重构性的民主社会学”(reconstructive sociology of democracy)。所谓“重构性的民主社会学”,旨在通过“识别出已被纳入政治实践中的‘既存之理性’(existing reason)的颗粒和碎片”,也就是以那种已在公共领域中制度化的公共商谈对抗复杂社会条件下行政系统实际上日益具有的自主导控功能,同时把它作为“维持复杂性的逆导控”(complexity-preserving countersteering)措施,挖掘公共商谈在复杂社会的政治实践中的民主潜力。

与哈贝马斯“重构性的民主社会学”注重对已有民主制度的社会学转译不同,我主张的“民主社会学”是一种综合运用政治哲学、政治理论、政治社会学和历史社会学等不同学科理论知识把握政治发展和社会建设问题的思想立场。

如果仍这样理解“民主社会学”,“非阐释政治哲学的民主社会学”恐怕只能提供一个宏观的理论视野,无法真正介入到中国情境中关涉政治发展与社会建设的重要论题上。就是说,它只能完成拙著第一章和第四章进行的“理论视野的去西方化/去自由主义化”的工作,没法进一步完成拙著第二章、第五章与第三章、第六章分别推进的“现代性价值/范畴的中国化”和“中国性价值的现代化”工作。

在这意义上,以“阐释政治哲学”呈现出来的“民主社会学”,可以把民主社会学由一种疏阔的思想立场和理论视野,转化为一种明切的理论模式。正是这种转化,为我们切实推进介入性的学理分析和实体性的理论建构提供了可能。

谭锐捷:您在第一章提到“只有那些超越实践病态并承诺了现代良序社会(well-ordered society)乃至善好社会之政治愿景的社会政治努力始能与现代性关联起来。”我的疑问是,如果这样限定多元现代性的规范层面,是不是范围太宽?规范性是否等同于现代政治哲学宣扬的(未竟的)自由、平等、民主、法治等价值?

孙国东:我对多元现代性的规范性层面,的确限定得比较宽泛。在我的使用习惯中,“良序社会”关涉理想社会政治秩序的道德或者正当性维度,也就是道德上的可接受性;“善好社会”则关涉理想社会政治秩序的伦理或者可欲性维度,也就是集体认同意义上的伦理生活。

所以,善好社会在实质内容上要比良序社会要求更高。之所以把我们关于理想社会政治秩序的几乎所有想象空间都纳入多元现代性的规范性层面,是因为在我看来,现代性的潜能远未枯竭:现代性带来的各种问题,仍要靠进一步挖掘现代性的潜能来解决。

我主要列举了现代性两方面的潜能:解放潜能和文明潜能。现代性的解放潜能是像法兰克福学派(特别是哈贝马斯)这样的左翼乐于挖掘的,现代性的文明潜能则是像社群主义乃至保守主义那样的右翼喜欢强调的。它们两者分别对应着我们关于良序社会和善好社会的想象。

现代性的规范性层面,当然包括现代政治哲学宣扬的自由、平等、民主、法治等价值,但并不限于此。这就涉及如何理解多元现代性之“多元”的不同层面。我们可以区分出三种不同层面的多元现代性:

第一,“价值层面的多元现代性”,也就是认为现代性的价值本身具有某种开放性,非西方文化可以在自由、民主、平等、正义、法治等由西方文化高扬的现代性价值之外,想象和探寻超越其上的新的现代性价值或价值组合;

第二,“制度层面的多元现代性”(即“价值层面的单一现代性”),也就是认为现代性价值具有普适性,但其制度形式具有文化依赖性,不同文化可以由不同的制度模式承载和实现这些现代性价值;

第三,“实践层面的多元现代性”(即“价值和制度层面的单一现代性”),也就是认为现代性价值和制度具有普适性,但是每个国家在实现这种价值和制度的实践模式和发展路径上可以因时随地有所不同。

尽管同为多元现代性论说,但从价值层面到制度层面再到实践层面的多元现代性,它们为非西方国家承诺的理念更新、制度创新或实践开新的自主探索空间呈递减之势。我主张的“兼具整全性和规范性的多元现代性”,其实就是主张价值层面的多元现代性。它可以为中国这样的非西方社会的现代化实践保留最大限度的想象和探索空间:非西方社会不仅可以自主探求像自由、平等、民主、法治这类现代性价值的制度和实践模式,还可以在这些现代性价值之外,想象和探寻超越其上的新的现代性价值或价值组合——后者就对应着查尔斯·泰勒所说的“规范上更为优越的他种现代性”(a normatively superior alternative modernity)。

谭锐捷:您在第一章中把“现代政治秩序的建构”和“现代民主秩序的运行”区分开来,那么,它们是否有时间上的先后之分?

孙国东:应该说,我的这种区分更多地是逻辑和功能上的,而不是时序上的。因为影响现代民主秩序运行的社会经济条件和社会文化条件,同样会影响着现代政治秩序的建构。正式基于这种考虑,我在拙著第一章的最后,写下了这样一段话:

“本章尽管把现代民主秩序的运行与现代政治秩序的建构相提并论,但后者其实是比前者更为根本的政治发展议程。这种根本性体现在:对于现代政治秩序仍待建构的国家来说,影响现代民主秩序运行的社会要素在很大程度上可纳入政治秩序有效性的范畴,进而应纳入政治秩序建构的视野中。

换言之,应当以建构政治秩序的视野和方法对待影响民主秩序运行的社会要素:建立促进社会正义和社会团结的政治制度,同样需具有社会情境依赖,当然它们也不能排斥社会共识的检验。在这个意义上,促进社会正义和社会团结的政治发展议程可以被国家建设吸纳:它们在很大程度上可视为评判国家能力和政治有效性的两个指标。”

04

“凡是理解存在障碍之处,阐释学就大有可为”

罗小刚:正像您提到的,赫尔墨斯是一位在奥林匹斯山的诸神与人间的凡夫俗子之间往返的信使,负责将神的信息与指示传递至人间。阐释政治哲学不仅具有内部证成的前景,同时也具有促进不同政治文化之间相互理解的潜力。您认为赫尔墨斯的阐释与理解本领对于政治哲学来说是必要的吗?尤其是对于我们这样一个转型社会来说。

孙国东:阐释政治哲学是建立在“公共阐释”的基础上的。实际上,“公共阐释”才是真正符合阐释学旨趣的阐释类型。阐释学的旨趣,就是通过与作为文本或类文本(行动、历史)的理解对象之间的对话,克服文化、情境或时间等间距带来的理解障碍。所以,阐释学意义上的理解蕴含着内在的对话结构:凡是阐释,都不是独白性或教条性的“强制阐释”,必然蕴含着主体间对话的过程。

这种对话过程其实蕴含着理解的“双重对话结构”:既包括阐释者与阐释对象之间的对话,也包括不同阐释者围绕阐释对象之间的对话。这是因为,与作为传统阐释学对象的文本不同,阐释政治哲学的阐释对象(由行动和历史凝聚而成的意义框架)与阐释者之间是相互建构并高度重合的:阐释者不仅不是外在于阐释对象的,而且与它融为一体。

这意味着不同阐释者围绕阐释对象进行的对话,其实是阐释者与其阐释对象之间的对话的一部分:所有阐释者同时是作为受众与阐释对象存在的。作为阐释者,他或她是其他阐释的受众,但同时他或她又是以当地的文化持有者——即行动和历史的承载者——身份作为阐释对象而存在的。借用查尔斯·泰勒的话来说,同其他所有阐释和理解一样,阐释政治哲学的阐释和理解具有“当事方依赖性”(party-dependent),要接受当事者的“辩驳”(talk back)。公共阐释就是要始终确保向“替代性阐释”开放,促进不同“阐释洞见”之间的对话。

书名:《自我的根源:现代认同的形成》

原作名:Sources of the Self

作者:(加)查尔斯・泰勒

译者: 韩震 / 王成兵 / 乔春夏 / 李伟 / 彭立群

出版社:译林出版社

出版年:2001年9月

对当下中国来说,我们不仅要形成关于“现代政治秩序”的集体性自我理解,而且要确保这种自我理解在充分内在聚合的基础上,赢得外在的承认。毋庸讳言,无论是中国与西方关于现代政治秩序的想象,还是中国内部不同思想阵营关于现代政治秩序的想象,都存在着相互理解的障碍。凡是理解存在障碍之处,阐释学就大有可为。所以,阐释政治哲学对于当下中国的必要性是显而易见的。我甚至认为,它是当下中国最迫切需要的一种政治哲学知识形态。

罗小刚:有人可能会认为把阐释学与政治哲学结合起来可能存在一种危险,即通过诉诸实定的社会道德与对政治制度进行公共阐释来获得一种敏于社会环境的灵活性,可能存在一种保守性。您如何回应这种观点?

孙国东:的确,无论是阐释学还是阐释,都具有内在的保守性,因为它们在根本上都是与传统联系在一起的。所谓阐释,其实就是基本认可黑格尔的那句名言“凡是现实的,都是有理性的”,进而试图挖掘“现实”中“有理性的”方面。我想从三个方面回应这个疑问:

一是如何理解阐释学,特别是传统在阐释学中的地位。实际上,自从1960-1970年代哈贝马斯与伽达默尔关于阐释学的争论以来,关于阐释学是否必然要把作为“前理解”的传统实在化乃至本体化,就不再是当然的了。我在拙著附录1中收录的《阐释政治哲学与政治哲学的公共阐释》中明确指出过,我的立场接近于保罗·利科对哈贝马斯和伽达默尔的综合,也就是把解放旨趣推动的意识形态批判(哈贝马斯)同沟通旨趣推动的对传统的再阐释(伽达默尔)结合起来,从而就生活世界的“意义”给出建设性的具体内容。

二是关于当下中国的时代诊断。我对当下中国的时代诊断,就是前面提到的“中—西时代”。这意味着文明间的“中西问题”已经取代中国文化内部的“古今问题”成为当下时代的主题。这并不是说中国已经完全解决了“古今问题”(只要现代转型仍未完成,这个问题就始终存在),但“古今问题”已不再是时代主题,因为中国已不大可能经历政治和法律上的根本变革了。

当下中国尽管仍处于现代转型时期,但总体上处于使现代转型的实践经验定型化、历史成果凝固化的收尾阶段。在当下时代,像国家治理现代化这类问题,尽管仍待历史性破局,但它也是以更多地关照中国实践约束条件的方式去推进,而不是将西方的现在作为中国的未来。如果这个时代诊断是正确的,那么具有守成意义的“阐释”就具有了不可替代的价值。

三是关涉对阐释本身的理解。就像沃尔泽指出的,阐释并不必然是辩护性的,它还可以是批判性的。批判性阐释之批判,是从一个社会自身蕴含的道德或伦理承诺出发进行的“内在批判”。

前段时间,我重读了德沃金《法律帝国》第二章。他在这一章中提到的“阐释”,尽管主要适用与法律文本有关的interpretations(解释或阐释),但其实对于我们把握“阐释”本身具有一般性的启发意义。他提出了两个相互蕴含的概念:“创造性阐释”(creative interpretations)和“建构性阐释”(constructive interpretations)。所谓建构性阐释,就是“将目的强加于某个对象或实践,使其成为其所属形式或类型(genre)的最佳可能范例。”显然,无论是沃尔泽所说的“批判性阐释”,还是德沃金所说的“创造性阐释”或“建构性阐释”,都可以在很大程度上稀释乃至避免阐释的保守化倾向。

谭锐捷:据我理解,您讨论了对价值的阐释(如政治发展等)与对结构/范畴的阐释(国家—社会关系)。它们两者在方法上有何区别?

孙国东:研究方法的区别,与我们是在进行关于价值还是范畴的阐释关系不大,而与论题的性质有关。以属于“现代性价值/范畴的中国化”这一性质的论题为例,我在总体上都采用了“政治哲学建构与社会—历史分析相结合”的研究取径,都是为了建构适合于把握中国政治发展或国家—社会关系的规范性视野,乃至理论模式。它们的区别,更多地体现在“社会—历史分析”的具体操作上。

由于中国情境的国家与社会关系论题更为复杂一些,对它的社会—历史分析使用了三种不同方法:“历史社会学分析”“具有历史观照的政治社会学分析”和“制度化情境分析”。当然,它们不是生硬地拼凑起来的,而是随着具体论题的不同自然呈现出来的。具体来说,它们分别被用于把握“中华民族多元一体格局”形成的历史逻辑、现代中国社会整合机制形成的政治社会学逻辑,以及改革开放以来中国关涉国家—社会关系演变的政治发展逻辑。

英国游学(6·15-26 ,已成团、少量余位)| 知名学者带队,独家英伦之旅

五月、六月境内外游学项目精选

暑期游学德国、奥地利、意大利(7.12-20)|穿越阿尔卑斯山脉,南北欧史地壮游

热门跟贴