1978年仲夏,江西莲花沿背村的稻浪起伏,一个头发花白的老人挽着裤脚在水田里插秧。来探亲的复员军人站在田埂上,小声嘀咕:“那位戴草帽的老伯,当年可是少将。”乡亲只是笑笑,继续弯腰。这个被汗水湿透背脊的人,正是二十三年前授衔仪式上意气风发的甘祖昌。

时间回拨到1952年春。进疆工作的第三个年头,甘祖昌在伊犁郊外遭遇车祸,颅内震荡导致剧痛。他刚醒来就比划着要电话,护士急得喊:“甘部长,别再动!”身体没恢复,他却把伤病房当办公室,照样批给养、调骡马。新疆十几万官兵要吃饭,他不肯停笔。王震形容他:“这人拿命顶后勤。”

1954年,全军开始资格审查。档案把他的资历推到师级,他连夜写信,提出降低。申诉理由只有一句:战功不够。审三级军衔委员会没理会,上报后又提升一级,改为准军级。甘祖昌更加不安,把信寄到总政治部。龚全珍问原因,他只是淡淡一句:“高了,担不起。”

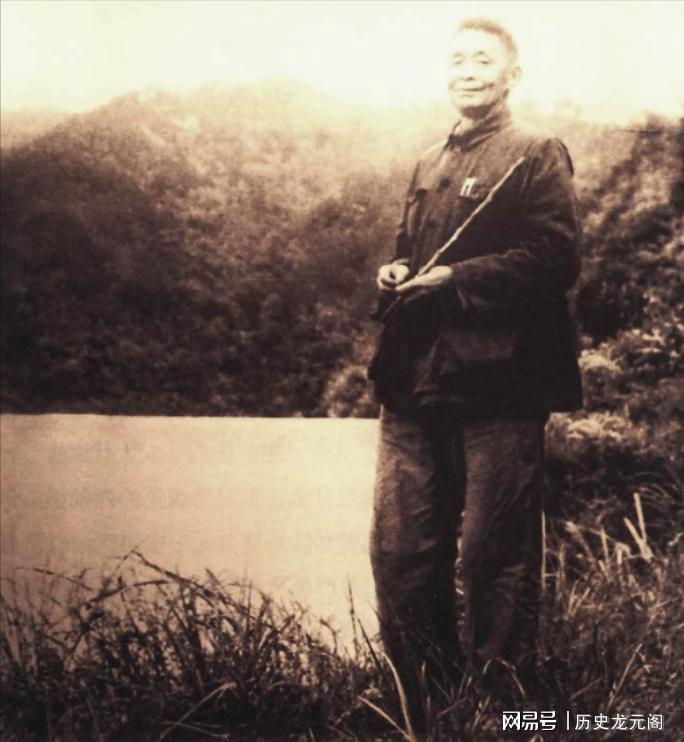

1955年9月,八一大楼礼堂灯火通明。授衔名单宣读到甘祖昌,他换上新制将军服,头上枪伤的旧疤和肩章同在。礼毕,他把礼帽夹在腋下快步走回住处。深夜,屋里透出微弱灯光,他对妻子低声讲:“跟牺牲的老战友比,我贡献实在有限,组织把我抬得太高。”

授衔仅十天,他递交第一份退职报告。理由写得清楚:一、脑震荡后遗症频繁发作;二、后勤岗位可由年轻干部接替;三、老家正推广双季稻,需要技术和劳力。军区党委没有批准。后来他又写了两次,条理依旧,语气更急。

1957年夏,总政治部副主任肖华赴乌鲁木齐检查。甘祖昌抓住机会,把纸稿递过去。肖华看看瘦削的面庞,反问:“你能熬过六十岁?”甘祖昌爽快回答:“不一定,但只要还能动,就该去田里出汗。”第三份申请终于得到签字。

归途很朴素。为了节省差旅费,家当被压缩成三个木箱外加八只笼子。笼里装满约克猪、安哥拉兔、来亨鸡,他说这些是“移动的良种”。同行人员十四人,两辆汽车。送行队伍沿途挥手,高原风卷起沙尘,车窗里的甘祖昌没回头,只把军帽压低。

回到沿背村,第一件事是召开家庭“生产动员”。甘祖昌宣布:自己与弟弟妹妹同吃同分,不搞将军供应。随后,他带着乡亲测土、挖沟、排冬水,亩产提高近一半。对水利,他坚持“无图不动工”,亲自踩着泥浆拉皮尺,三年修了十二座小桥。

一些老人劝他多享清福。他摆手:“打了几十年仗是为老百姓。现在该动手种粮,不然嘴里那句‘人民’成空话。”这种态度延续到家风。子女必须赤脚下田,衣服最少穿三年;求转学、走后门一概驳回。大女儿写信想当兵,他竟回了八个字:“先练出本事再说。”

甘祖昌的工资七成以上流向集体。买良种、购化肥、修校舍,他掏得很痛快。县里报销差旅,他坚持坐三等车,还自带干粮。有人算过,从1957到1985年,他个人实际消费总额不及扶贫支出的三分之一。

1986年初,他因心衰住进莲花县医院。新疆军区领导来看望,提出转南昌疗养并修几间新房。甘祖昌摇头:“医疗费能省则省,把钱用在生产队更合算。”弥留时,他反复嘱咐龚全珍:“工资到账,先买化肥。”语气微弱,却听得真切。

去世前,他让孩子取出那只铁盒。里面只有三枚勋章和几张苏区纸币。他指着勋章说:“这是证明,不是资本。”孩子们连连点头。1986年2月25日,甘祖昌安静离世,终年八十岁。沿背村的青壮年自发抬棺,老大娘端来饭菜。送行的队伍曲折在山间,没人喊口号,只能听到风吹稻田的声响。

从农民到将军,再从将军回到农民,甘祖昌用三十年走完两个循环。授衔那天的将军服,如今仍挂在龚全珍的柜里,颜色早已褪去,肩章却依旧明亮,提醒着一段简朴而坚硬的信念。

2

热门跟贴