学人简介:江晓原,上海交通大学讲席讲授,科学史与科学文化研究院首任院长。1982年毕业于南京大学天体物理学专业,1988年毕业于中国科学院,中国第一位天文学史专业博士。在中国科学院上海天文台工作15年,1999年调入上海交通大学创建中国第一个科学史系。已在国内外出版著作约百种,发表学术论文约两百篇。

本次采访由学人Scholar志愿者高大卫、徐军参与完成。

01.

科学史的“内与外”

学人:您以“科学外史”命名专栏及其结集,请问何谓科学的“内史”与“外史”?“外史”又为何重要,驱动您撰写专栏达18年之久?

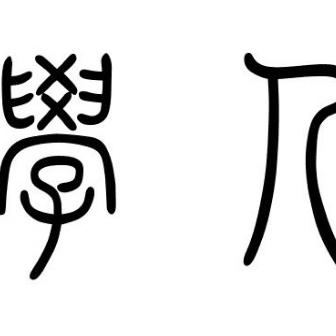

江晓原:这个问题我在文章里及其他访谈里曾谈到过,“外史”其实是双关语,有两方面的意思。一方面从学术意义上来说,是科学史研究中与“内史”相对的一种研究路径,重视科学技术与社会、文化等外部因素的关联和互动。另一方面从中国传统修辞意义来说,则有与“正史”相对的稗史、野史的意思,会让人联想到《赵飞燕外传》《杨太真外传》《儒林外史》等,有点八卦的色彩,这对于普通读者来说也会更有吸引力。

不过,可以在这里再做一点补充。起初的科学史学科多为有理工科背景的人来做,后来随着这个学科专业的慢慢发展壮大,一些具有文科背景的人也被吸引加入进来,那么这些具有文科背景的人员的加入,一方面壮大了这个学科的研究队伍力量,另一方面也大大拓展了科学史学科的研究领域,他们利用各自的文科专业背景,同科学史相结合,取得了不小的成就。这样相对于原来的仅有理工科背景的科学史来说这在某种程度上也可以算是“外史”。

当然,以上总体谈的是文科背景进入科学史学科后的助益,他们也有自身的短板,所以我们交大科学史学科的传统,是引导他们尽己所能地做到由内入外,最好还是结合理工科某一领域有所深入,从而打通文理任督二脉,方能行稳致远。

学人:目前,各类科学博物馆在中国发展繁盛,但似乎中国缺少专门的科学史博物馆。请问科学史对大众意味着什么?科学史的普及工作在中国又是何种情况?

江晓原:这个问题挺有趣,不过不必过于对科学史博物馆有执念,只不过是个名字罢了。其实科学博物馆即可看做科学史博物馆,因为科学博物馆里的东西,都是过去的东西,而过去的东西都大可归入史,那么科学博物馆很大程度上就是科学史博物馆了。

从目前的媒体反映来看,科学史并不是一个大众的概念,当前还是偏小众的,这大概有多方面的原因,不过确实有那么一部分人注意到了科学史的趣味,从我的第一卷《科学外史》出版即入选首届中国好书(2013年)可以为证,今年的两本新书已经出到第四第五卷了。至于科学史对大众意味着什么,我想也不必过于拔高,大概也就是启发一点思考,同时满足了大家对于知识的兴趣吧。这些年来我所做的工作包括《科学外史》的写作,如果能在这方面有所助益,我就已经很满足了。

学人:您是中国第一个科学史系的创建者,20多年来,国内也有不少高校建立了科学史系,但研究方向不尽相同,如科学哲学、专科史、中国古代技术史等等。您当年创建科学史系时对这个学科的设想是怎样的?这20年来又发生了哪些大的变化?

江晓原:其实我这个人比较随缘,从小也没有什么胸怀大志之说,当年创建科学史系也是如此,谈不上什么宏图设想,只是随缘吧。不过一步步走到现在,算起来也已经25年了,要说变化的话肯定也还是有的,比如当初我们交大是全国第一家设立科学史专业的高校,到现在全国高校中,北大、清华、中科大、北科大……都有了科学史系。

不过我们交大的科学史专业算是比较早在学校内取得较高认可的,无论从考核硬指标上还是经费上,以及社会影响软实力上都还令人满意。这也和地域有关,再说交大在上海本身也算有钱,所以我们科学史专业的生源也比较好。

我们现在的招生是文理兼收,尽管如此,就国内总体来说科学史专业还是偏冷门的边缘学科,不过掐指算来,现在C9中(985高校中最早的9所),清华、北大、交大、中科大这4所目前都已经有了科学史专业学科,按这样算的话比例就很高了。

02.

文理之间的科学史

学人:我观察到一个有趣的现象,关于跨界知识分子上海这边好像比较突出,您是一位,复旦的严锋老师是一位,华师大的周克希先生治数学而又耽于翻译普鲁斯特,您对这种现象怎么看,可否理解成所谓的海派文化?

江晓原:关于跨界,我觉得需要符合两个条件。首先,须是在完全本行以外有所建树,这才能称之为跨界。其次,你跨出去到别人的界里,尚需得到别人的认可承认,这两条达到了,才能称为严格意义上的跨界。

严锋我是比较熟悉的,我们相识很早,曾多次一起参加各种电台、社团的活动。他现在是复旦大学中文系教授,不过在外人看来多少有些不务正业,比如狂玩电子音乐,痴迷于各种电子设备。他对科技的东西很感兴趣,比如我出版的《科学外史》,就是受他之邀,在当初由他主持的一份法国著名科学杂志《新发现》中文版上所撰写专栏文章的合集。这个专栏每月写一篇,三年即可结集出版一卷,从2006年开始,现已进入第18个年头了。

这里可以顺便提一句,我和清华的刘兵教授在《中华读书报》开的对谈专栏“南腔北调”已经22个年头了,也曾结集出版过多种图书。前年《新发现》停刊,现在我写的这个“科学外史”专栏已经搬到了《第一财经日报》上。

回到你的问题,关于这种跨界的现象,我的理解可能跟地域有关吧,你理解成为海派文化倒也未尝不可。因为可以想象,如果你是在一个三四线的小城镇,你能接触到的东西毕竟是有限的(互联网并不能够提供一切),所受到的各方面刺激也会打折扣。而在北京上海,文化更加丰富多元,这就为跨界提供了必要的环境条件。

学人:“科玄论战”整整有一百年的历史。当年先哲们论战的论题(科学能否解决人生观等)至今仍在,甚至更加凸显、尖锐,但是当年论战场景不复再现。这些论题为何不再吸引人们的关注或者争论了呢?

江晓原:这个话题说起来就话长了。当年张君劢、丁文江、胡适他们激烈争辩,但最后谁也没有说服谁。一百年前张君劢就提出了科学不能解决一切问题,比如人生观的问题,现在举个例子,比如你谈恋爱找对象的问题,要找什么样的对象,这个能用科学的办法来解决吗?这在现在几乎就是一个常识性的问题了,好像没有什么需要争论的了,这可以算是一种进步吧。

其实我们现在回过头来看当年的论战,有些东西是需要我们重新评估定位的。比如胡适,当年炙手可热的新文化运动领袖,可是你仔细研究一下胡适的背景就会发现,他在美国留学回来,博士学位还一直有争议,而且他在康奈尔大学的学术背景是农学,农学生物学这些学科,在某些科学界人士(比如卢瑟福、费曼、霍金)眼里,是处于“学科鄙视链”下端的。胡适的科学修养水平到底怎样,这个就不好说了,基本上就是一个文科生对科学的朴素信仰而已。

学人:您在书中不拘科学,纵横古今,这主要来源您的阅读。听说藏书5万册,高清电影1.2万部,新宅又设计成图书馆的样子,请问您现在日常阅读安排情况如何,阅读速度怎样?目前,科技进步,电子书越发流行,改变人们的阅读习惯,您是否接受这种模式?科技与阅读之间的关系,又是如何?

江晓原:我收集的电影现在已经1.4万部了。我宅子是两层的,下面一层是生活起居空间,上面一层就是小图书馆,当初我跟设计人员就直接说,你把这个房子设计成图书馆的样子,附带生活设施即可。我的书房曾经一时成为媒体关注的话题,央视包括其他电视台都来采访过不下十几次了,因为在当时,确实别具一格(估计现在也还是)。

我专门设计定制了密集书架,就像图书馆或档案馆那种,不过我的没有那种摇柄,这样至少可以节省齿轮系统占用的空间,进一步增加藏书空间。不过现在也慢慢有了局促的感觉,但家里能设计的地方都利用了,哪儿哪儿都是书,所以近年来我也在考虑吐故纳新。我曾问女儿,以后这些书留给她要不要,她说要,哈哈,那就给她。小外孙现在7岁,入睡前也养成了拿本书读一读的习惯。

我现在没有行政职务,不过尚未退休,还是在职人员。现在的阅读时间更多了,阅读量的话没有精确计算过,不过每年几十种书总是有的,因为我要写书评、影评、序言这些,必须要阅读。坦率地说,有些书我也并不是每本从头到尾一字不落地看完,因为你看一本书,这本书的知识内容你总不会一无所知,肯定是有一定的了解和知识储备,这样的话你只要看书中某些部分即可,一页页翻过去,熟悉的内容直接略过,不熟悉的东西自然就会蹦入眼里来,我是这样阅读的。

你说王安忆担忧现在年轻人的阅读速度,她年轻的时候日均阅读量30万字不在话下,我觉得我年轻的时候也可以达到这个速度。当年赶上文革,阅读是有很多禁忌的,大家偷偷私下交换图书需要排队轮流阅读,一本书轮到你手里时间很紧迫,有的只能有几个小时。比如这么厚(拇指食指比划大概四五公分)的《复活》,轮到我从早上到傍晚不到一天就看完了。当时还在纺织厂做电工,电工这个工作有个特点,就是你越熟练干起活儿来就越节省时间,节省下来的时间就可以自由读书(说到这里想起来倒是和刘慈欣有得一比)。我当时进步很快,不久就可以自己带徒弟了,一般简单的活儿就让徒弟去干,解决不了的我再出马,到后来闲的时候徒弟也跟着我在值班室里读起书来。那时厂里也挺宽容,有时候交换到我这的书时间很紧,我就打电话给厂里,调一天休来赶读,所以当时确实是读了不少书。

现在年轻人的阅读状况确实堪忧,上次有人给我看过一份报告,说调查下来班上居然人均花在手机上的时间大大超过5小时,许多人竟超过10小时。你要是说他在手机上是看正经学术论文这个我是不相信的,我看还是刷短视频更多些吧?我越来越觉得从文字到短视频这是一个文明倒退的迹象,文字发明以前就是靠图像声音来传播信息,后来发展到一定高度才有了文字,因此可以说文字的层级段位是高于图像声音的,那么这样说来我们当下这种境况不就是一种文明的倒退么。

我现在每天花在手机上的时间不会多于1小时,因为毕竟还有一些事情需要跟外界沟通,比如我们约这次访谈。总体算下来每天阅读时间至少5小时吧,这里面基本上是纸质阅读,我至今还在阅读纸质报刊,像《读书》《三联生活周刊》《中华读书报》等。另外,我到现在还保持着多年来的观影习惯,每天看一部,大概2小时左右吧,20多年下来,好几千部电影总是有的。

我这1.4万部电影都已是高清文件,有专门的数据库(这样才方便检索寻找),分门别类编号存放,都标注了中外文电影片名、上映年份、观影时间,有的电影看过好几遍会把每次的时间都记上,有的还会有简单的评语。

学人:您在书中提到,科学的发展“扼杀”过许多“科幻的主题和意象”。有学者认为,与古典时期的科学不同,今天的科学已经从纯粹“求真的科学”发展成了“求力的科学”。那么这种希冀作用于生产力、讲究实用性的“求力的科学”,是否也在“扼杀”科学本身更多的可能性?怎么认识这两种科学转换带来的影响?

江晓原:应该是利益的利吧?我觉得你所谓的“求利的科学”,并不会扼杀科学本身的更多可能性。我在“科学外史”专栏文章里确实谈过关于科学的发展扼杀过许多科幻的主题和意象这一话题,比如以前东西方的古人都曾幻想过月亮上有居民,从普鲁塔克《月亮上的脸》到开普勒的《月亮之梦》,我们古人有嫦娥玉兔广寒宫诸如此类,那么现在我们都知道了这都是子虚乌有的东西,为什么,因为我们现在对月球的观察和探测表明,月亮是一个没有大气、没有液态水,日出日落温差变化很大、贫瘠而又荒凉的天体,并不适宜地球上的人类和其他生物栖居(今后建设改造又当别论)。

还有类似的关于太阳、火星的幻想,境况大抵都是这样。现在这些事情的想象空间被压缩,只是因为确切的知识多了,某种意义上也可以说是一个祛魅的过程,不可否认是有一定的积极意义的。

我觉得你说的这个所谓“求利的科学”,是不是可以理解成实用技术,这就要谈到科学和技术的关系了,它们是两回事,要把科学和技术区分开来看,所以我建议将科学和技术看成两个独立的平行系统,而不要将技术看成是科学的附庸。简单地说,科学只是人类借以描绘外部世界的图像,是一直在发展变化的;而技术是用来解决具体问题的。而许多科学理论,恰恰是通过技术的力量才得以证实的,可以说改变世界及真正改变我们生活的正是技术,比如我们的高铁、5G、北斗、手机这不都是技术?

你所谓的“求真的科学”,大概指的是基础科学吧?我倒是有一篇文章谈到过这个问题,探讨的是美国的强大是不是因为重视基础科学,结论是否定的。我用数据表明,美国并不是如大家所普遍想象的那样是因为重视基础科学而强大的。又比如我们中国,我们这几十年突飞猛进的发展,也不能把功劳记在基础科学的账上——既然许多科学家一直在抱怨国家不重视基础科学。

其实,以我们发展中国家来论,等我们更加富强、国际环境海晏河清以后,倒是可以逐步加大基础科学的投入。因为几乎所有重大基础科学的成果,都是全人类的共同财富,是不会有直接的经济回报的。所以说我们现在的政策还是很务实的,符合我们现阶段的发展状况。

对于基础科学,我觉得保持目前研究的持续性和适度的投入规模即可,没有必要投入巨大的资源。基础科学的投入是个无底洞,并且还有很大的不确定性,比如在我国曾经争论过要不要建大对撞机的问题,就像你说的,杨振宁明确表示反对。30多年前,即使是美国的大对撞机也半途下马了。现在世界上唯一的一个大对撞机在欧洲,但欧洲的科技,这几十年来显然没有美国先进,大对撞机的作用也就可想而知了。

03.

科学之外的科学史

学人:您在多篇文章中批判过科学主义,特别是批判一些科学主义者视科学为解决人类发展所遇一切问题的答案。那么从现实看,科学主义大行其道,是否也和其他社会思潮和社会实践的衰落相关?比如政治上民主的退潮,全球化、共识性的思想减弱,人们只能寄希望于科学来解决发展难题。

江晓原:你说现实中科学主义大行其道,其实这个说法是值得怀疑的。科学主义这个词在西方是有其特殊含义的,一般来说他们如果说某人是一个科学主义者,那这多半是含有贬低否定的意味的,因为那就意味着和社会人文对立。我们国内对科学主义这个词,基本上将它视为“唯科学主义”的同义语或简称。

其实,在当下纷繁的世界,科学已经无可避免地同政治经济等搅在一起了。比如,现在热议的全球变暖问题,现在看起来这个问题好像是大家形成了一定的共识而作为一个事实来认定。其实上世纪50年代,许多学者讨论的不是全球变暖而是全球变冷。

这还牵涉到一个发展中国家对国外发达国家的信息选择性输入和过滤的问题。在美国,民主党喜欢“全球变暖”理论,共和党则说“全球变暖”是个骗局,这就使得原本看起来的科学问题严重政治化了。再进一步考察,你会发现认定全球变暖的一派包括美国前总统克林顿、前副总统戈尔等人物,他们背后多少都有 “新能源”产业资本“金主”的影子。而否定全球变暖的一派,像著名气候科学家哥本哈根大学教授丹斯加德、美国前总统特朗普等学界和政治人物,而他们背后又多少都有煤炭、石油等传统能源产业资本“金主”的影子,所以这背后其实是复杂的经济利益驱使站队罢了。

那么我们回到全球气候变化这一问题本身,要讨论全球气候问题,首先要有地球温度足够长的历史数据为基础,但现代的气象记录数据不过百年,以目前的科技水平来看,无论是通过冰芯还是树木年轮来推测古代气候温度,都是间接推测而且也不够精确,有时参数的变动会使结论产生很大的偏差,因此有很大的争议空间。地球自身的温度变化,被认为有各种周期,这些周期还会叠加,所以我们现在究竟是处在怎样一个周期中,都难以确定。争来争去,无论是肯定还是否定全球变暖,双方都拿不出令人信服的确切依据。

也有媒体追问我的看法,我的回答用词非常谨慎。我说各国都可以自己选择表示信还是不信(我强调的是表示),只要在事实上对自己有利,表示信哪个都没错。比如我们当前的新能源车出口突飞猛进,光伏产品在全球几乎处于垄断地位,全球变暖的提法客观上有利于我们的经济,我们对这一问题的态度也充分显示了中国智慧。

你的这个问题大概也和最近美国对我们的高科技比如芯片的打压有关,大家觉得我们被卡脖子了,从而激发了我们发展科技的决心。这个问题我觉得没这么严重,仔细想想,美国对我们的芯片进口限制,那只是手机芯片罢了,手机这东西芯片差点儿又能怎样呢?关键的是军事上的芯片和工业上的芯片,而在这两方面我们根本不用依赖进口,所以美国卡脖子的结果将是自己丧失中国市场,而中国很快就会使用自产的手机芯片。

学人:古代中国虽然也有很多实用性的甚至先进的技术,但是整体的文化特性是藐视技术,认为“有机事者必有机心”,甚至斥之为“奇技淫巧”。在今天,我们将科技视为第一生产力,并且全身心拥抱、不遗余力追求。为何国人对科技会有如此两极化的认识?是否和近代民族危亡的经历有关?这种认识的钟摆现象,对我们理解科学技术会产生什么样的影响?

江晓原:“有机事者必有机心”不过是一种文学比喻,你说我们整体的文化是藐视技术的,这个说法我认为是值得商榷的。你如果在农村生活过的话,就知道会一门技术意味着什么,这意味着他家可以比别人家过得好。从这个角度反推,中国人怎么会藐视技术呢?所以你的这个问题的提法本身有点问题。

至于对科学技术的理解,我们20世纪初有代表性的学者普遍认为中国古代是没有科学的,只有技术,因为他们当时是以西方关于科学的那一整套标准来度量的,而在我们的传统词汇里没有科学这个词,当然认为我们没有科学。等到了90年代,开始有不少学者极力主张说中国古代是有科学的。

其实中国古代有没有科学,这在很大程度上只是一个定义问题。我的意见是,就像前面谈的那样,将技术和科学看成两个独立的平行系统,不要将技术看成科学的附庸,事实上技术的历史比科学更长。即使认为中国古代没有科学,也无法否认中国古代有非常杰出的技术成就。

学人:2021年李泽厚先生去世后,家人尊其遗愿请专门公司冷冻了其脑袋留待日后做脑科学研究,“我是想证明文化是不是影响了大脑,几百年后,是不是可以从我的大脑里发现中国文化的残迹,证明我的积淀理论”,请问您如何看待此事?

江晓原:这个事情,我觉得可以理解为李泽厚是在以身践行自己的哲学理念吧。后来我听说他和另一个人的冷冻出了问题,具体情况我不太清楚,我不太关心这个事情。

学人:能否详细谈谈古今国人在性问题上的处境况?您觉得我们传统的性文化(比如物质上的技术上的及观念上的)在当下有哪些可资借鉴古为今用的地方?

江晓原:我的性学研究开始得比较早,在上世纪80年代我读研究生的时候,也是很偶然的机缘涉足这一领域,不过这也可以算作科学史的一部分。我是中国性学会的发起人之一,后来是这个学会的常务理事,还曾做过上海市性教育协会多年的副会长。因此,我倒是可以说句西方文人爱说的大话,我是见证了中国这几十年来的性学研究发展的。

不过,在性学研究领域,我自己一直坚持两个原则,一个是作为科学史的一部分来研究,仅限于纸上谈兵,不涉及临床;第二是在这一领域不参与有关的经济活动,这样我的研究才会更纯粹客观。

关于古今国人的性处境问题,倒是有个相对清晰的脉络。至晚到唐代的时候,我们的性态度还是很开放很坦荡的,比如白居易的弟弟白行简写有名篇《天地阴阳交欢大乐赋》,文章里极尽铺陈绘声绘色地描写了社会各阶层的性活动,像宫廷帝王、贵族男女、寺院僧侣、下层村民等,均有想象力十足的叙述。先秦时代就更不用说了,《左传》里有很多鲜活的例子。自宋以来就大不同了,我认为是宋明理学的原因,一部分有影响力的上层人士,所谓道学家,提出“存天理灭人欲”,自己努力践行更要求别人严格践行,使大家对性讳莫如深,有了一种原罪感,直至有清一代也并无大的改观。民国初年的时候倒是曾有过极度开放的探索,但那又有点过头了。新中国建国后直到开革开放,我们的性观念也在慢慢变化,逐渐走向开放,不过现在事实上还没有开放到唐代的程度。

要说借鉴,这个还要根据每个时代的实际情况来考虑,我们也很难从古代照搬某些东西来实行。我感觉当下要说借鉴,可能主要是从思想观念上来考虑的。

学人:您对当前大火的AI人工智能怎么看?自笛卡尔以降,科学将外部世界客观化,逐渐形成了主客二分的理性观。人工智能作为外在于人类的客观世界,是否会发展出自身的主观性,这对人类的宇宙观有何冲击?

江晓原:自身主观性就是关于自由意志的问题,牵涉到一个你怎么定义及鉴别自由意志的问题,也就是要问自由意志是怎么产生的?这个问题至今无论在哲学上还是科学上都还无法回答。比如在影片《失控玩家》里,盖原原本是一个赛博空间里的人物,后来不知怎么就产生了自由意志,不肯在赛博空间里继续当小龙套,开始要追求女主角了。他的这个念头是怎么产生的?电影里的说法,是程序员给他写了一段足够复杂的代码,从而导致产生了自由意志,这虽然是电影的说法,不是科学的说法,但这个说法,或者说猜测,其实有合理性。我认为在一个足够复杂的系统里就会产生不测事件,在这些不测事件中就有可能包含自由意志,只是目前我们并不知道它在什么时候及什么情况下才会产生。

如果人工智能能够自然产生自由意志,那么大量科幻作品中设想过的所有关于人工智能的噩梦,都将成为现实(只是不知道在什么时间),这是非常可怕的前景。

学人:期刊制度、影响因子,是两本书您着墨甚多的部分,也谈及不少“丑闻”?您理想中的发展中国家期刊制度应该如何健全,这又对国家整体科研实力发展有何助力?

江晓原:关于发展中国家的期刊制度,我的意见是,我们只要自己另搞一套类似SCI的评价体系,即可一举消除大部分弊端。这样做的障碍,主要不是技术上的,甚至也不是制度上的,最大的障碍是思想上的。

学人:物理学的“机械论”和生物学的“进化论”,对哲学观念及社会发展有重要影响。但是您在书中提到“物理沙文主义”的存在,科学界似乎有一鄙视链条,物理学远高于生物学,但生物学的“进化论”20世纪初在全球流行,特别是对中国的冲击格外大,对社会影响,似乎又远高于物理学,也有说法认为未来是生物学的世纪。请问您如何看待这种悖论关系?

江晓原:关于这个鄙视链,我在《科学外史》IV的第一篇文章就是专门讨论此事的。其实就是看数学工具的使用程度,使用数学工具复杂的处于鄙视链上端,反之则处于下端。

学人:“读高雅书籍,看低俗影片,写雅俗共赏文章”,何谓高雅书、低俗影片?可否谈谈去年热映的《奥本海默》?

江晓原:你知道这句话是化用自谁的话么?是李碧华,她有次在采访中说她的理想是付中等劳力,过上等生活, 享下等情欲,这个……政治不大正确吧?我的套用有玩笑成分,不过媒体挺喜欢,所以流传颇广。读高雅书这个不用说了,所谓低俗影片,这是因为电影从一开始就被认为是一种娱乐消费,有低俗的意味,不过现在有不少学者已经把观影和读书视为类似的阅读活动了,我也赞成。至于雅俗共赏文章,这利于大家接受,《科学外史》里的文章都是如此。

《奥本海默》在中国上映时,我还受邀去参加了首映式。关于原子弹我已经写过5篇专栏文章。至于这部影片,我当时就预测票房不会太好,因为它的叙事结构是一个复杂文本,而且在时间线上来回跳跃,会让许多观众看不太明白。影片里还有不少物理学和科学史上的梗,我问过不少人,果然很少有人看出来这些梗。

日本游学( 6·5-11)|循迹空海!初夏山林访古寺,人文自然双体验

土耳其游学(7.6-16) | 去横跨欧亚的千古古都,探寻曾经的文明荣光

游学希腊(7.8-16),优秀学人随行,一场历史文化溯源之旅

热门跟贴