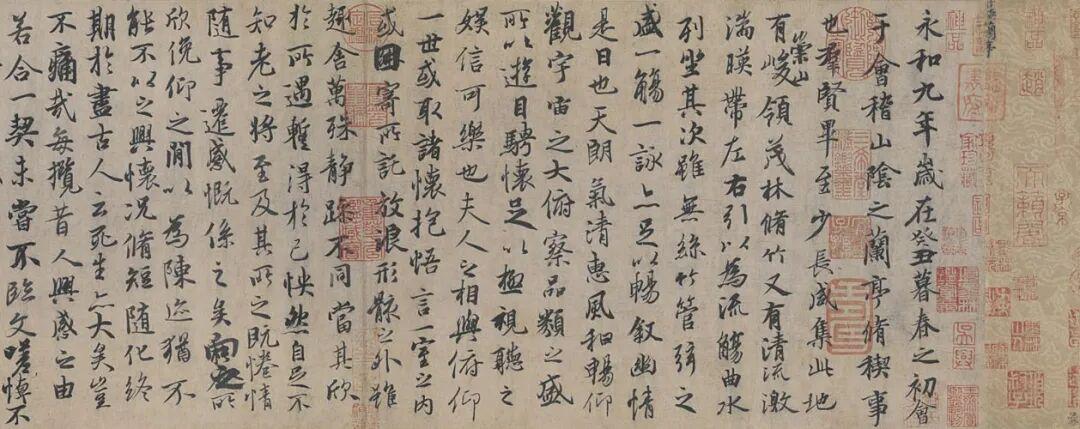

▲传阎立本,《萧翼赚兰亭图》卷(局部)

台北故宫博物院藏

“赚”古语意为骗取

画中共有五位人物

一脸憨厚的老僧是辩才,对面的萧翼面露狡黠

两人之间的僧人神情不悦

似已看穿骗局,画幅左侧,两名小厮正在煎茶

图片来源 :台北故宫博物院

2026年1月6日—4月6日,“兰亭癖——九位醉心《兰亭序》的帝王、权臣与文人雅士”特展,以八件台北故宫院藏文物为线索,从拓本、临本到题跋,从帝王手迹到文人书画,呈现《兰亭序》如何在不同时代被追摹、诠释与再创造。

唐贞观二十三年(649),太宗李世民(598—649)驾崩。相传这位雄才大略的帝王,临终仍念念不忘《兰亭序》,将其随葬昭陵——书法史上最重要的一件作品,从此成为“不可复得”的存在。然而,正因真迹的消失,反而开启了另一条道路——由临摹、刻帖、题跋与鉴藏所构成的传承之路。

▲传褚遂良,《兰亭序》摹本(局部)

北京故宫博物院藏

在中国书法史中,极少有作品如《兰亭序》一般,同时被置于权力、审美与文化正统的交会点上。它早已不只是一件书法作品,而是一个被后世不断追慕、再生与诠释的母题。

▲《帝王名臣像册之王羲之》,清代

北京故宫博物院藏

东晋永和九年(353)三月初三,王羲之(约303—361)与少长群贤在会稽山阴(今浙江绍兴)兰亭修禊。众人当场赋诗,辑成《兰亭诗》。王羲之为之作序,即传世的《兰亭序》。这件“天下第一行书”的流传,本身就是一段传奇。

其中最著名的,莫过于唐太宗命御史萧翼从辩才和尚手中巧取《兰亭序》真迹的故事。唐太宗得到《兰亭序》后“尤为宝重”,又命虞世南(558—638)、褚遂良(597—658)等名家临摹,分赐近臣诸王。在皇权的推动下,《兰亭序》逐渐超越个人收藏范畴,成为后世书家竞相追仿的典范。

▲冯承素,《行书摹兰亭序》卷(局部),唐代

此卷便是常说的“神龙本”

北京故宫博物院藏

清代金石学家翁方纲以“兰亭癖”一词,概括历代帝王、文人与书家对《兰亭序》的迷恋。实际上,这个命名精准地指出一种文化现象——当真迹不存,临摹、辨本与收藏本身,便成为参与经典的方式。“癖”,在此成为理解中国艺术史中某种独特文化机制的关键词。

在传统语境中,“癖”具有双重意味:一方面,被视为偏执与过度;另一方面却指向超越常人的专注与品味。明人张岱《陶庵梦忆》有言:“人无癖不可与交,以其无深情也。”道出的正是一种士人价值观:雅癖嗜好也是足以观察人格与志趣的线索。

“兰亭癖”的出现,也标志了《兰亭序》所承载的复杂文化符号系统:关于魏晋风度的想象、关于书法艺术的终极追求、关于文人雅集的理想图景。

此次“兰亭癖——九位醉心《兰亭序》的帝王、权臣与文人雅士”特展,台北故宫以八件院藏文物为线索,从拓本、临本到题跋,从帝王手迹到文人书画,呈现《兰亭序》如何在不同时代被追摹、诠释与再创造。展览所聚焦的九位极具代表性的人物,他们身份各异,但对《兰亭序》的执着却形成了一条清晰的文化传承脉络。

▲《宋拓定武褉帖赵氏藏本》(局部)

台北故宫博物院藏

《宋拓定武褉帖赵氏藏本》

《兰亭序》临、摹、拓本传世众多,定武本因刻石旧在定武而得名,宋人书论多认为其点画结构精整,为诸刻之善。本幅传为宋拓定武本,墨色相对浓厚,拖尾处尚可见赵孟頫临本与之合装。赵氏自谓生平所临《兰亭序》不下数百本,皆“心想手追,未尝对写”。然此一署名赵孟頫的临本结字失当,笔力纤弱,疑为后世托名之作。

即便如此,这件展品仍清楚呈现《兰亭序》如何在临、摹、拓等不同媒介之间转换与传播,也正是“兰亭癖”得以延续的重要物质基础。

▲褚遂良,《临兰亭诗序》(局部),唐代

台北故宫博物院藏

褚遂良《临兰亭诗序》

褚遂良早年学虞世南,后取法王羲之而能自成一家。褚遂良奉唐太宗之命临摹《兰亭序》,其临本与虞世南、冯承素诸本并称“唐摹兰亭”,历来被视为最接近原作的版本。

在中国书法的文化语境中,临本并非单纯的复制品,而是书法家以自身理解,对王羲之笔法的再诠释,承载了从东晋到初唐的书法传承脉络。本幅选自《三希堂法帖》,卷末钤有南宋权臣贾似道(1213—1275)的“秋壑图书”收藏印。据《宋史・贾似道传》记载,贾氏“酷嗜宝玩,建多宝阁”,相传所藏《兰亭序》刻帖原石多达八千匣。其题跋与收藏印记,使此件临本不仅是书法作品,同时也是一段权力、鉴藏与文化资源流动的历史见证。

▲赵构,《赐岳飞批剳》卷(局部),绍兴十一年(1141)

兰千山馆寄存台北故宫博物院

宋高宗《赐岳飞批剳》

宋高宗赵构(1107—1187)《赐岳飞批剳》书于岳飞死前一年,是一件兼具历史意义的重要展品。绍兴十一年(1141),金兵大举南侵,岳飞(1103—1142)受命抵御,高宗接获其奏疏后,书此御札慰勉辛劳。高宗早年书学徽宗,稍长取法黄庭坚、米芾,南渡后上追王羲之,广泛临习魏晋以至六朝笔法,对南宋皇室书风影响深远。

此札虽书于军情急迫之际,笔致仍从容不迫,足见其书法造诣之深。对南宋而言,书法不仅是修养,更是帝王宣示文化正统的手段。

▲文徵明,《书兰亭叙》卷(局部),明嘉靖三十七年(1558)

台北故宫博物院藏

文徵明《书兰亭叙》

此卷长达170厘米,是展览中尺幅最大的作品。作为明代中期吴门书派的重要领袖,文徵明(1470—1559)一生临写《兰亭序》无数,此卷据卷末自题可知书于八十九岁高龄。这件意临之作,结字缜密而不失生动,笔法灵活中见节制,充分展现了文氏对王羲之书风的深刻体悟,也体现晚年书艺愈趋纯熟的境界。

▲董其昌,《临褚遂良兰亭叙》册(局部),明万历四十六年(1618)

台北故宫博物院藏

董其昌《临褚遂良兰亭叙》

此展品则示范了另一种追仿策略。董其昌(1555—1636)以褚遂良临本为范本,这种“临摹的临摹”体现了书家对传承谱系的意识。

董氏于《画禅室随笔》中言:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足头面,当观其举止笑语精神流露处。”认为临帖不在形似而在神会,本作行间布局虽不类原帖,用笔却深得王、褚之灵秀,正是董其昌书学主张的实际体现。

▲倪元璐,《书画》卷(局部),明代

台北故宫博物院藏

倪元璐《书画》卷

《书画》卷则代表了晚明书风的另一面向。倪元璐(1593—1644)以灵秀超逸的书风著称,与文征明、董其昌的典雅形成鲜明对比。他的作品被纳入展览,或也提示兰亭书风的传承并非只有单一表达方式,其中也有引人入胜的不羁与生命力。

▲王澍,《临宋高宗兰亭诗序》

出自《积书岩帖(五十九)》册,清代

台北故宫博物院藏

王澍《临宋高宗兰亭诗序》

此临帖出自《积书岩帖》册,为清初书法家、金石学者与鉴藏家王澍(1668—1743)临摹古碑帖的集合,也是极具价值的书法史文献。王澍的书学活动围绕着“临古”与“辨本”两个核心问题展开。

▲清拓《安素轩石刻》宋高宗临兰亭序

北京故宫博物院藏

此作所临底本为宋高宗临《兰亭序》,王澍在后记中指出,自己初见时误以为是颍上本,后因辨识御押,才确认为宋高宗临本,显示其对版本细节的高度敏感。王澍认为宋高宗不仅严守褚书法度,更在圆润、舒展中呈现皇室书写特有的从容气度。

通过这件作品与《积书岩帖》,我们得以看见书法世界中的一种文化自觉:纵使无缘亲炙真迹,凭借严格的辨本意识与深度的临摹实践,经典仍可在层层传递中延续。

回望“兰亭癖”的历史,或许还可以进一步追问:收藏一件艺术作品,究竟意味着收藏了投资标的、文化记忆、社会地位,还是作为一种与历史对话的媒介?

▲巨然,《萧翼赚兰亭图》轴(局部)

五代十国,南唐

台北故宫博物院藏

正因真迹的缺席,物质层面的占有不再是《兰亭序》流传过程中的核心议题,也从而拓宽了“收藏”的意涵。从富有天下的皇帝、专揽朝政的权臣,乃至文人雅士,人们以临摹、题跋与辨本等不同方式参与其间。《兰亭序》也因此作为母题,反复现身在不同时代与不同艺术形式之中。这些作品所指向的,是一种更深层的渴望——希望将自己编入经典的谱系,成为传承的一部分。

因为真正得以在历史中传之久远的,从来不是物本身,而是理解与回应经典的能力。

《兰亭序》最初的声名,在文章而非书法。

▲传马远,《王羲之玩鹅图》轴(局部)

台北故宫博物院藏

王羲之从暮春的清朗,写到“俯仰之间,已为陈迹”的怅然,最终归结于“后之视今,亦犹今之视昔”——世事虽起伏多变,古今之间仍可以同感同怀,未尝不是变动中的一种永恒。

这种超越时空的共鸣,或许正是“兰亭癖”得以延续千年的原因之一。

▲意大利航天员萨曼莎·克里斯托福雷蒂社交媒体截图

图片来源:Global Times

2022年,意大利航天员萨曼莎·克里斯托福雷蒂(Samantha Cristoforetti)在国际空间站执行任务时,发布了一组太空摄影作品,配文引自《兰亭序》:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”

从会稽山阴到浩瀚宇宙,1600余年后,“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”

以上仅代表个人观点

《收藏/拍卖》杂志公众号独家稿件

作者:赖奂瑜

转载请注明来源

热门跟贴