SXSJHYJH

茫茫神州 遍布禹迹

刘诗平(新华社高级记者)

▲《中国禹迹图导读》

收到邱志荣先生和张卫东先生主编的《中国禹迹图导读》,前几天正好听张卫东先生谈及禹迹(大禹文化遗存)。这部记录和考证我国禹迹传播、发展过程的著作,释录651处国内禹迹,同时辑录相关史料,可谓集其大成,兼有工具书之功能。

自古以来,中国就是一个水利大国。广为流传的大禹治水,正是留在这块广袤大地上的一份丰厚的水利遗产。

就《中国禹迹图导读》而言,文字与图片互补,文献史籍与考古材料结合,继承司马氏“读万卷书、行万里路”之传统,广搜博采,广寻禹迹,成上下两册,功莫大焉。

《中国禹迹图》

值得称道的是,近年来我国在夯实水利史研究基础方面做了许多扎实的工作。譬如,古籍整理和档案搜寻方面,出版了集水利古籍之大成的10卷50分册的《中国水利史典》丛书、民国时期长江流域文献档案珍藏10册《长江档案》等等。

中国的水利史研究源远流长,近年来有关河流和治水方面的史著不少。与此同时,外国学者所撰包括我国治水在内的涉水著作也多有翻译出版。这些著作,无论是比较宏观的《帝国之河 : 水、干旱与美国西部的成长》(唐纳德·沃斯特著)、《大河与大国——从河流的视角讲述美国史》(马丁·道尔著)、《奔腾不息:雨、河、岸、海与亚洲历史的塑造》(苏尼尔·阿姆瑞斯著),还是专注于一条河流的《工程国家:民国时期(1927-1937)的淮河治理及国家建设》(戴维·佩兹著)、《一江黑水:中国未来的环境挑战》(易明著),亦或是聚焦于一次具体洪水的《大浪涌起:1927年密西西比河大洪水怎样改变了美国》(约翰·巴里著)、《龙王之怒:1931年长江水灾》(陈学仁著,作者不仅中文名字取得好,中译本书名“龙王之怒”也取得好),多给人以深刻印象。

这些并不都是历史学者所撰写的著作,要么视野开阔讲述了更广阔的历史,要么借助人类学、政治学等其他社会科学而给人以方法论的启迪。

一时代有一时代的学问。环境史兴起这么多年,方兴未艾,水无疑是题中应有之义,也是非常好的切入点,这从国外一些涉水著作中可见一斑。

然而,在中文世界,虽然也读到过令人眼前一亮的好作品,但国内学者撰写的相关史著,总体感觉研究方法和叙事方式多比较传统,令人印象深刻者尚不多。

无数河流从历史的风烟中流来,留下了数不清的史学金矿。从某种意义上说,一切历史都是当代史。新的时代,期待借助新理论、利用新史料、拓展新题材、创新叙事方式,出现更多优秀的涉水著作。

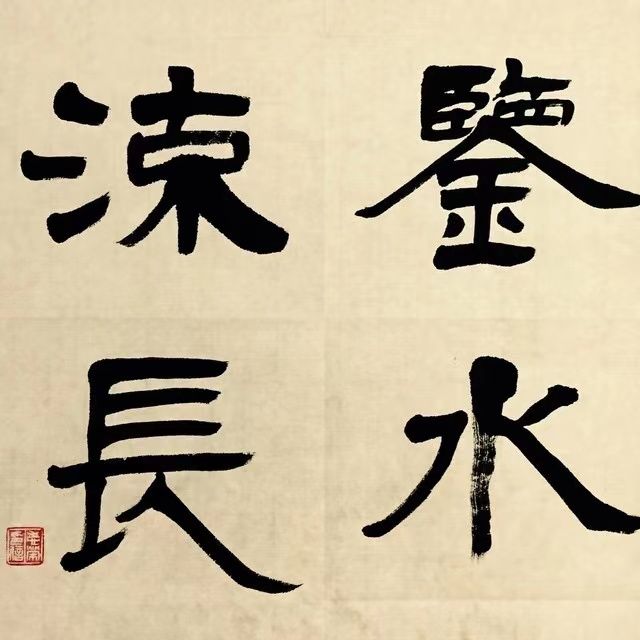

禹风浩荡 融合天下(邱志荣 书)

转载请注明来源

编辑:戴秀丽

审核:壹之

总期:760期

热门跟贴